Tra mito e realtà

Propaganda – Capitolo 9

«Il romanzo di Pasternak costituisce un’infame calunnia nei confronti dell’Urss. Il dipartimento del Comitato centrale del Pcus che si occupa di tenere i rapporti con i partiti comunisti stranieri sta prendendo provvedimenti […] onde impedire che questo libro antisovietico venga pubblicato in un paese straniero […]»

D. Šepilov, Ministro degli Esteri

Il socialismo come unico fine

Nello Stato sovietico, tutto deve tendere alla realizzazione del socialismo, che deve essere il fine di ogni attività individuale e collettiva. L’arte e la letteratura non si sottraggono a questa logica, anzi, le direttive del Comitato centrale del partito in questo senso sono molto chiare: artisti e scrittori devono intendere la loro opera nel senso di impegnarsi a diffondere e innalzare nella società sovietica gli ideali del socialismo, veicolando un immaginario capace di legittimare il sistema e rinsaldare il consenso.

L’arte del regime

In linea con la visione solidaristica del comunismo, gli artisti sono chiamati ad associarsi e a definire collettivamente le direttrici del loro lavoro. Organismi come la Rapp (Associazione russa degli scrittori proletari) e la Rapm (Associazione russa dei musicisti proletari) definiscono una cerchia di “intellettuali di regime”, depositari dei canoni etici ed estetici a cui ogni manifestazione artistica deve attenersi e che guida anche una rilettura dei classici della storia russa. Una rilettura che conduce ad assimilare alcuni grandi facendone dei precursori (Tolstoj, Čechov) e a rinnegarne altri (Dostoevskji) non considerati degni di far parte della tradizione sovietica.È un vincolo sui contenuti che si traduce in una rigidità di forme, incompatibile con la natura profonda di ogni creazione artistica. Anche negli anni del disgelo post-staliniano le aperture che consentono a molti intellettuali di rientrare dal confino o dall’esilio non coincidono con il riconoscimento dell’importanza di una piena libertà creativa individuale.

Un fragile mito

Come dimostrano i casi di Pasternak e Solženicyn, il problema non è soltanto di tenuta del sistema di valori interno, ma anche – e forse soprattutto – di costruzione del mito verso l’esterno. Che l’arte, nella sua complessità, restituisca oltre il confine l’immagine di un mondo controverso e contraddittorio, non è per il regime, neanche dopo Stalin, tollerabile.

Guarda la photogallery

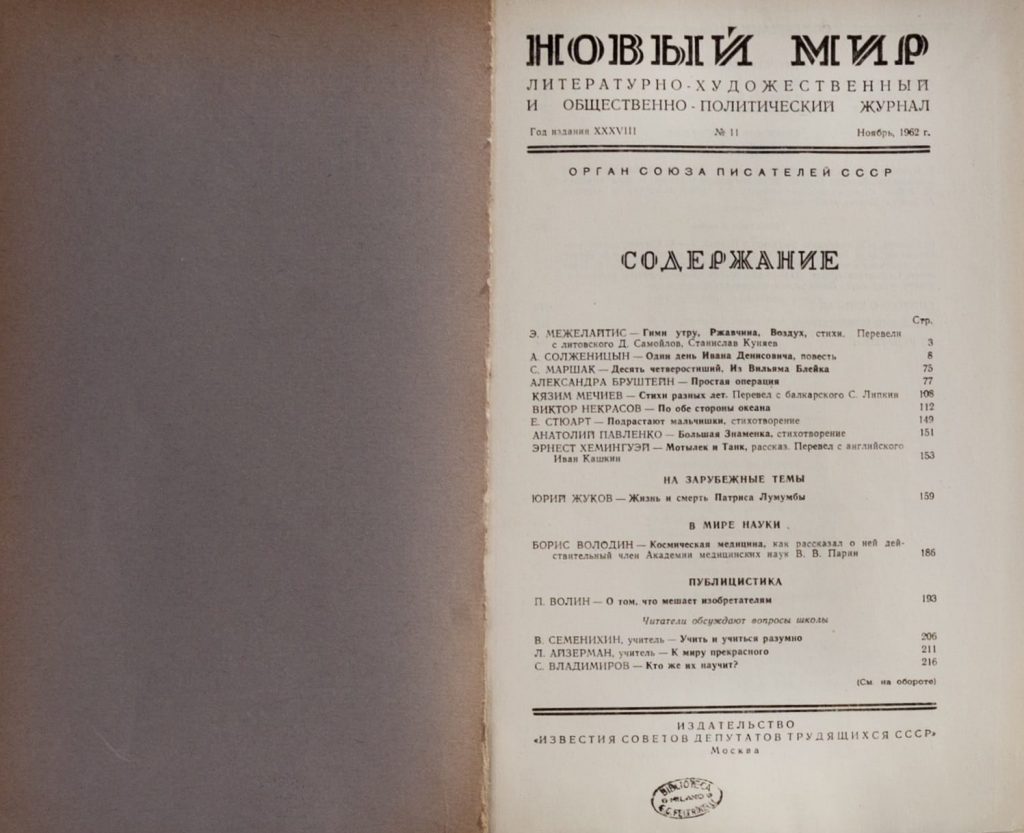

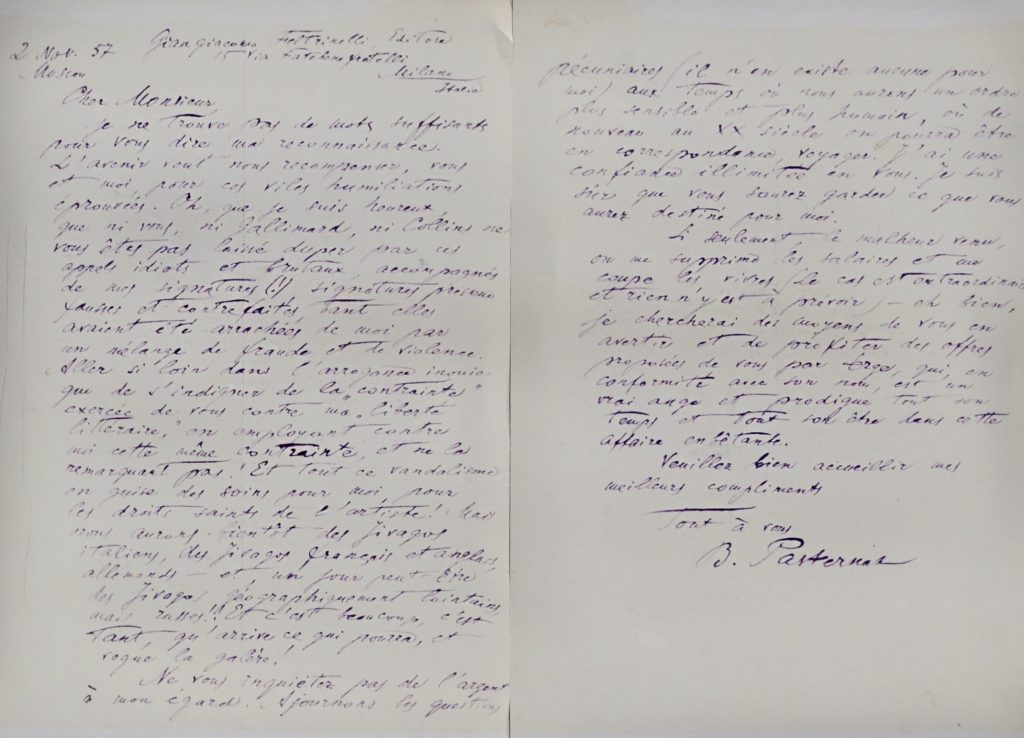

Di seguito viene riproposta la bacheca del nono pannello della mostra, allestita con un manifesto, dal patrimonio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, un numero della rivista letteraria «Novyj», che riporta un racconto di Aleksandr Isaevič Solženicyn, e la riproduzione della lettera di Borís Pasternàk a Giangiacomo Feltrinelli, tratta dall’archivio storico della Fondazione.

Per iniziare la visita alla mostra virtuale, basta cliccare su una delle immagini che seguono. Potete procedere nell’ordine consigliato oppure visualizzare i singoli oggetti.

Approfondisci

Gli artisti innovativi e la Rivoluzione d’Ottobre di Tzvetan Todorov e con l’introduzione di Marcello Flores

Il testo di Todorov che viene pubblicato in questo eBook ha costituito l’intervento inaugurale del terzo ‘900Fest, il festival di storia che si tiene a Forlì e che è dedicato alle “dittature, totalitarismo, democrazie”.

Nel momento in cui la public history inizia anche in Italia a presentarsi con una riflessione e con un impegno organizzativo nuovi, in cui i master sulla divulgazione storica, sulla comunicazione di storia e sulla public history si moltiplicano e cercano di rispondere a una richiesta di formazione nuova, insieme teorica e professionalizzante, il lascito culturale e intellettuale di Todorov si manifesta come uno dei più preziosi e utili per affrontare il nesso non sempre facile del passato e del presente, della memoria e della storia.

Kit didattico: La storia della rivoluzione di ottobre (II grado)

Tempo di mitocrazie. Sulla crisi del presente

Disintermediazione e nuove forme di mediazione. Verso una democrazia post-rappresentativa?

Che Guevara: oltre la storia e fuori dal mito

Kit didattico: La storia della rivoluzione di ottobre (II grado)

Proposta percorso scuole secondarie di II grado

A cent’anni dall’inizio della Rivoluzione Russa si analizzano le trasformazioni e l’impatto, anche a livello globale, che ha comportato un avvenimento storico di questa portata.

Viene ripercorsa la vicenda da un punto di vista storico attraverso le tappe di sviluppo più importanti dal 1917 a oggi. Il kit didattico approfondisce i temi che portano alla conoscenza di una “grande trasformazione” politica, sociale, culturale e economica quale fu quella portata dalla rivoluzione bolscevica che ebbe ripercussioni profonde non solo nella storia russa e europea del XX secolo, ma in quella di tutto il mondo. Il mito che essa generò fuori dalla Russia alimentò infatti aspettative e speranze di riscatto che furono alla base di molti movimenti di liberazione nazionali nel lungo e complesso processo di decolonizzazione.

Viene illustrato il ruolo che le donne svolsero nella rivoluzione e gli apporti che alcune di loro diedero non solo alla formulazione politica della questione femminile, alla lotta per l’uguaglianza e la parità dei diritti della donna, ma anche alla realizzazione di una legislazione sociale all’avanguardia per la tutela delle donne nella Russia degli anni tra il 1917 e il 1920.

Joseph Roth, invece, rappresenta uno dei primi testimoni occidentali che raccontano come veniva percepiti gli eventi di quel periodo; infine un attento lavoro di ricerca porta alla luce il tema della costruzione della memoria nella Russia di oggi in cui, a cento anni di distanza, la Rivoluzione d’ottobre rimane un’eredità difficile da gestire, raccontare e celebrare.

Tempo di mitocrazie. Sulla crisi del presente

Mi sembra che la ferocia, l’indifferenza e la cecità che caratterizzano la profonda crisi politico-culturale del presente debbano molta della loro radicalità a un rinnovato potere incantatorio del mito politico, capace di incidere profondamente sul modo in cui gli individui si pensano e si trasformano in soggetti attivi nel mondo. Credo infatti che questa sia una buona lente per leggere la complessa nebulosa politica di destra che, parassitando e alimentando la debolezza del liberalismo e della democrazia – e in particolare la sua vulnerabilità rispetto alla circolazione di informazioni false e manipolabili – sta consolidando su base di massa un senso comune nazionalista, sovranista, identitario xenofobo, razzista.

Tale temperie canalizza e dà corpo a violente pulsioni collettive di rifiuto della differenza, per lo più “fantasmatiche” (come avviene nel caso dell’aggressività manifestata nei social network) ma progressivamente sempre più diffuse e materiali nella misura in cui nella dimensione virtuale si consolidano spinte “reali” alla motivazione e all’azione.

Nella destra radicale ci sono minoranze violente (socialmente devianti, spesso criminali) che, tollerate dalle istituzioni e con buone strategie comunicative, esprimono una (vaga) rivendicazione di welfare su un modello di destra sociale declinato in chiave escludente, cioè basato sull’esclusione dai diritti di categorie di soggetti considerati altri. Una destra tecnicamente nazionalista e socialisteggiante (quando non apertamente nazional-socialista), legittimata da aree politiche destrorse molto più consistenti, ben rappresentate tra governo e parlamento, che ne condividono gli obiettivi in chiave anti-europea e anti-migrazioni, che – in modo contraddittorio – stanno in un quadro di destra liberista e di neoliberalismo autoritario e conservatore e ne sposano alcuni temi (genere, sicurezza, famiglia, migrazioni), usandoli come linee programmatiche di intervento (in realtà con estrema approssimazione dal punto di vista pratico) e amplificandoli in modo strumentale e propagandistico.

Il freak show della politica contemporanea italiana che la cronaca racconta quotidianamente è dato da un misto di pratiche e retoriche che si collocano intenzionalmente in modo molto netto a destra: vedono da un lato l’alleanza tra neoliberalismo, nazionalismo, autoritarismo, post-fascismo e dall’altro la disgregazione, frammentazione e marginalizzazione delle sinistre, oggetto di una grave crisi di identità, culturale e organizzativa. Parte ulteriore di questo problema sono una mancata percezione dei dati di realtà (si pensi ad esempio ai numeri effettivi di migranti presenti sul territorio, ai dati sul crimine e sulla sicurezza) e un posizionamento politico legato più a una lettura emozionale e sensazionalistica dei fenomeni che a una loro rielaborazione e interpretazione tale da promuovere scelte razionali e coerenti (il cosiddetto “voto di pancia”). Il che deve essere considerato a mio avviso come un ulteriore risultato della mitocrazia contemporanea. Con questo termine, recentemente proposto da Yves Citton (docente di Letteratura e Media a l’Université Paris 8) si indica il regime politico, tipico del contemporaneo, che individua una dimensione mitica nello spazio pubblico egemonizzato delle immagini prima televisive, e via via digitali, multimediali e transmediali. Come il mito antico dava significato alla vita degli individui e della comunità così la narrazione mediatica detiene oggi il potere che le storie e le immagini hanno di orientare desideri e convinzioni – comportamenti, azioni, condotte –, all’interno di una economia degli affetti che è uno snodo decisivo del potere.

Da un punto di vista storico i totalitarismi, il fascismo e il nazismo in particolare, accanto e insieme alla violenza, si sono serviti di una vera e propria “tecnicizzazione del mito” (l’espressione è di Kérenyi, 1963) per la costruzione del consenso e il consolidamento del potere, ovvero di una manipolazione e strumentalizzazione intenzionale di immagini evocative legate a una determinata tradizione culturale per ottenere effetti di adesione, immedesimazione e mobilitazione. Grazie alla circolazione garantita della propaganda veicolata dai mezzi di comunicazione di massa e dalla mobilitazione totale, elementi immaginari come popolo, razza, stirpe, germanesimo, romanità, leadership sono divenuti oggetti mitici di una sacralizzazione della politica e hanno preso corpo nelle istituzioni e nelle pratiche di massa, permettendo ai regimi totalitari di competere con le religioni tradizionali in termini di credenza e capacità di motivazione.

Ragionare sul mito politico dopo l’epoca dei totalitarismi significa dunque rintracciare, anche successivamente, la persistenza di immagini divenute mitiche perché rimandano a quell’epoca e che rimangono presenti a livello di immaginario: non è un caso che molte forze politiche si rifacciano esplicitamente (o semplicemente alludano) ai simboli del fascismo o del nazismo, proprio in quanto simboli in grado di evocare anche in modo vago una appartenenza. Si pensi alla circolazione di notizie che riguardano magliette, tatuaggi, collane con simboli fascisti o nazisti che vengono usati consapevolmente da esponenti di forze politiche di destra con la funzione di strizzare l’occhio ai propri elettori, “trollare” istituzioni, giornalisti e opinione pubblica, attirare l’attenzione per aumentare il proprio capitale di visibilità.

Ma ragionare sul mito politico significa anche saper individuare nuove narrazioni mitologiche e nuovi vettori di comunicazione nel presente che svolgano analoga funzione di coesione e orientamento politico. In estrema sintesi: se nel corso del Novecento la dimensione tradizionale del “sacro” viene meno, è per complicarsi a dismisura e risultare trasformata. Bisogni che un tempo erano soddisfatti dalla sfera della religione rientrano in altri ambiti; il relativo e apparente “disincanto del mondo” che si sarebbe compiuto nella modernità appare oggi una riconfigurazione del mitico.

Il secolo dei nazionalismi e dei totalitarismi è iniziato con la genesi parallela della propaganda di guerra e della pubblicità di consumo. Dal secondo dopoguerra l’analisi culturale delle forme mitiche e dei meccanismi della loro produzione ha coinciso con il disvelamento delle retoriche e delle narrazioni veicolate dai mass media: gli studi della scuola di Francoforte e di Barthes hanno mostrato che ogni cosa può diventare mito e hanno individuato forme di mitologia in territori “desacralizzati” come quelli della pubblicità, del consumo, degli stili di vita ma dotati di un’aura di miticità, ovvero un surplus di significato, desiderabilità e fascino.

In tempi più vicini, i lavori di Furio Jesi (negli anni Settanta) e Citton (nel nostro decennio) interpretano le forme logiche e retoriche della mitologia come “mitodinamiche” (secondo la definizione di Jan Assmann): tali processi socioculturali sono “macchine mitologiche” ovvero strumenti di produzione di “materiali mitologici” dotati di “potere di scenarizzazione” che sono strategie di mobilitazione e vettori attraverso i quali parole dell’immaginario collettivo si fanno gesto e comportamento sociale.

Con la circolazione dell’informazione nel Novecento, il suo potenziamento con la tecnologia digitale e con la connettività nei tempi più recenti si assiste a un’intensificazione nella dimensione cognitiva che ha immensi effetti sociali e politici. Il «Nuovo ordine narrativo» (Citton) contribuisce alla costruzione linguistica e visiva dell’immaginario sociale e attraverso questo le ideologie dominanti sono in grado di esercitare la propria influenza nella produzione di comportamenti e di credenze anche quando non mostrano contenuti apertamente ideologici. La galassia dell’industria culturale e dell’informazione contemporanea si è ormai sovrapposta completamente alle strategie di consolidamento del potere e costituisce uno dei principali fattori di fabbricazione dei “miti” nei quali ai membri di una società è dato di rispecchiarsi.

Se passiamo dal piano teorico a quello politico nella recente storia italiana concordo pienamente con Guido Panvini che proprio su queste pagine ha recentemente scritto come «dall’inizio della parabola berlusconiana fino all’ascesa della Lega nazionale di Salvini», sia «stata messa in campo, in maniera progressiva ed esponenziale, una riuscita pedagogia dell’odio, volta a creare una vera e propria egemonia culturale». E ancora: «laddove, come in Italia, i populismi hanno conquistato il governo, il rapporto tra politica e cultura si ridefinisce attraverso una lunga sequela di immagini rovesciate: la cultura progressista come egemone nella società, l’antifascismo come ideologia dominante, il relativismo etico dilagante, l’iperestensione dei diritti sociali causata dal Sessantotto come causa della crisi della democrazia».

Questo immaginario consente a chi sta al governo di presentarsi come elemento di rottura e di novità contro i “poteri forti”, corrotti e anti-antinazionali identificati con le forze della globalizzazione; ma accanto a questo vi sono poi altri fattori di mitologia politica del presente da sottolineare.

La cultura di destra e il suo immaginario presentano un altissimo tasso di mitizzazione, in particolare per il riferimento storico alla tradizione, al rifiuto della modernità, alla trascendenza, all’azione, al gesto, all’eroismo e alla morte (penso qui agli elementi che Umberto Eco ha messo in luce nel delineare un idealtipo di “ur-fascismo, o fascismo eterno”): il fascismo, che rappresenta la prima incarnazione moderna e di massa della cultura di destra, è caratterizzato da un tipo di retorica i cui tratti sono immediatezza, pomposità, trivialità, semplificazione, rigidità, fanatizzazione e kitsch. Si tratta di elementi che nella destra contemporanea sono portate all’estremo e che si ritrovano in modo esplicito nelle culture post-fasciste e autoritario-populiste.

Alla semplificazione del reale operata dal linguaggio dogmatico, populista, stereotipizzante, fatto di emotività, irrazionalità e simbolicità, si dovrebbe poter opporre coscienza della complessità, distacco critico e continua messa in discussione di ciò che si presenta come naturale e senza alternative: i già citati Citton e Jesi hanno proposto una strategia culturale di disinnesco del discorso di destra, individuando le enormi difficoltà di uno storytelling di sinistra o le contraddizioni di un populismo di sinistra, per non ricadere nell’errore di essere un opposto simmetrico (e in definitiva solidale) della cultura di destra o la vuota estetizzazione dell’appartenenza ideologica.

Come scriveva Jesi: «Com’è possibile indurre gli uomini a comportarsi in un determinato modo – grazie alla forza esercitata da opportune evocazione mitiche –, e successivamente indurli a un atteggiamento critico verso il movente mitico del comportamento?».

Nel riferimento agli spettri del passato fascista e nazista che fanno le destre possiamo inoltre riconoscere un uso pubblico della storia, altro aspetto particolarmente “tossico” della mitocrazia contemporanea: gli eventi storici legati alla memoria delle guerre del Novecento – si pensi alle date commemorative del calendario civile – diventano nella sfera pubblica referenti per discorsi sull’oggi, perdono il loro significato e la problematicità e nella maggior parte dei casi vengono ridotti a simboli identitari da utilizzare per comunicare il posizionamento del soggetto che se ne appropria e come tali capaci di suscitare continue battaglie di appartenenza.

Le stessa nozioni di “cultura” e “identità”, entrate nel lessico comune, sono usate in modo mitologico: trasformate in sostanze e realtà che sembrano destinate a definire in modo deterministico comportamenti di comunità e gruppi umani, sono diventati gli strumenti per le continue messe in scena di conflitti tra un “noi” e “loro” e per la retorica dello “scontro di civiltà”. In questo senso, gli stereotipi nazionalisti, antisemiti, xenofobi, l’immaginario demonizzante e criminalizzante sui migranti sono oggi in Europa immagini semplificate della realtà, “mitologie comunitarie” che danno risposte facilitate per società in crisi e per questo attraversano il lungo periodo con continuità indipendentemente dal segno politico di superficie: il tema antisemita e anticapitalista del “complotto finanziario ebraico” è in questo senso un evergreen, oggi al centro di grande reviviscenza. Il sistema comunicativo contemporaneo contemporaneo è imballato di storie a sfondo complottista, fino a raggiungere il parossismo come nel caso di quelle sulle “ONG tassiste del mare», gli “eurocrati”, le femministe e il gender e tutti gli altri fantomatici soggetti “antinazionali” che sarebbero al soldo del “finanziere ebreo Soros”.

Tali scorciatoie cognitive, tanto implausibili quanto efficaci su chi è già disposto a crederci, hanno successo perché offrono orientamento facile a fronte della complessità di fenomeni di difficile comprensione e talvolta di grande opacità; perché promettono di fare luce su presunte verità celate e pongono chi vi presta ascolto in una posizione di possesso della risoluzione di un arcano, che ha tratti redentivi tanto più se queste “verità nascoste” vengono raccontate come “eresie” o “dissidenze”, “fuori dal coro” e in contrasto “con il pensiero unico”: sono quindi “verità” che risparmiano dalla fatica di decifrare e danno l’illusione di possedere la chiave di comprensione della realtà, tanto più se sono espresse attraverso slogan e luoghi comuni solo apparentemente chiari. Sono materiali di una narrazione ideologica autoreferenziale, si rafforzano in forza della loro condivisione, costituiscono potenti fattori di conformismo sapientemente utilizzati dagli specialisti della comunicazione politica.

Una accentuata dimensione mitica della politica può ritornare nella contemporaneità in forme nuove e inaspettate perché fornisce risposte di fronte alla crisi della politica e delle identità politiche nel quadro della crisi delle democrazie europee; ma il mito politico ritorna anche perché ha trovato nel digitale e nel web 2.0 nuovi vettori di circolazione e produzione, ancora tutti da decifrare, come ad esempio la comunicazione virale e quella memetica, che sono luoghi importanti di proliferazione delle nuove culture di destra.

Disintermediazione e nuove forme di mediazione. Verso una democrazia post-rappresentativa?

Disintermediazione significa rimozione di un intermediario da una relazione. Sembriamo non avere più bisogno di mediatori: da Amazon a Facebook, le nuove tecnologie permetterebbero, infatti, il collegamento diretto tra domanda e offerta, sia essa economica, politica o informativa. Ma è davvero così, o quello dell’immediatezza è soltanto un mito? Spesso osserviamo, piuttosto che la rimozione di intermediari, l’emergere di nuovi mediatori, magari meno visibili, riconoscibili e responsabili rispetto ai precedenti. Nella cornice della trasformazione e “crisi” delle democrazie rappresentative, questo volume prende in considerazione il mutamento dei partiti, del giornalismo, della rappresentanza degli interessi.

Conosci la curatrice

Cecilia Biancalana è ricercatrice nell’area di ricerca Innovazione politica della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e dottoranda in Mutamento sociale e politico presso l’Università di Torino.

€ 2,99

Che Guevara: oltre la storia e fuori dal mito

Che Guevara è stato per molti un simbolo, per alcuni un esempio. Dei grandi miti del Novecento, è forse quello che più di altri ha superato il passaggio del secolo. Ma appiattirsi sulla sua dimensione mitica non sarebbe rendere giustizia al personaggio storico e al suo slancio ideale.

Occorre guardare invece al contesto nel quale si è formato e alle idee forza, alle sfide alle quali la sua azione voleva rispondere.

Allora troveremo un’agenda di temi, di problemi, non ancora risolti e tuttora acuti.

Si tratta di ritrovare il percorso in cui curiosità diventa conoscenza e la conoscenza il lievito della scelta e dell’impegno politico.

Ernesto Guevara muove i suoi primi passi per amore dell’avventura e per sete di conoscenza. Il suo viaggio con l’amico Granado è un viaggio nel senso proprio del termine: non solo di scoperta di un contesto ma anche di formazione della sua persona. Guevara vuole sempre mescolarsi agli ultimi, alle persone comuni, alle masse dei diseredati dell’America Latina. Come medico prende contatto con la miseria. Come appassionato di archeologia non può che misurare la distanza che corre tra le grandezze raggiunte dalle civiltà precolombiane travolte dal colonialismo e la marginalità cui sono costretti gli indios a metà degli anni Cinquanta.

Ernesto Guevara

Durante il suo secondo viaggio è già cambiato. Vuole essere dove accade la storia, nelle pieghe del tormentato processo di cambiamento che sembra possibile nella regione: in Bolivia nel 1952 e in Guatemala nel 1954. Sono allora in corso in quei paesi tentativi diversi e parziali di cambiare la sorte delle masse popolari con politiche di riforme radicali: riforma agraria, riconoscimento dei diritti sindacali. Tentativi destinati a fallire e il cui fallimento segna il giovane Guevara. E’ in un contesto segnato da delusioni che Guevara conosce Fidel Castro e aderisce al suo movimento rivoluzionario.

Lungo le strade della sua “Mayúscula América”, Guevara incontra una realtà che lo rimanda costantemente a questo problema: le economie, anche quelle apparentemente floride, vivono in funzione dell’esportazione, non generano processi di sviluppo consistenti e solidi.

Risollevare queste economie implica riorientare la produzione verso il mercato interno, ovvero tenere conto dei bisogni delle popolazioni. Uscire dalla condizione di dipendenza economica in cui il continente latinoamericano si trova implica affrontare la questione del rapporto tra il Nord e il Sud del mondo, tra il centro e la periferia. È il tema della decolonizzazione. È la ricerca di trovare una propria strada per lo sviluppo: quella della cooperazione e dell’integrazione regionale; quella della redistribuzione della ricchezza e dell’uso consapevole delle risorse; della definizione delle forme dell’intervento pubblico e della costruzione di una cittadinanza cosciente e partecipe del processo di emancipazione.

Si esce dalla condizione di sottosviluppo adottando uno sguardo alle dimensioni umane per lo sviluppo. Includendo le popolazioni indie degli altipiani e delle migrazioni verso le città e non dimenticando le masse popolari urbane delle periferie delle megalopoli.

Una sfida aperta, che interroga il futuro dell’America Latina e non solo dell’America Latina.