Stachanovismo

Economia – Capitolo 9

«I bambini nelle scuole, gli operai nelle fabbriche, i trattoristi nei kolchoz, sanno che i mezzi tecnici sono semplicemente mezzi a loro disposizione, che servono per aumentare la loro forza.»

Georges Friedmann

Il lavoratore modello

Il grande sforzo dettato dall’industrializzazione forzata e dalla conseguente mobilitazione della forza lavoro impone ritmi serrati e obiettivi sempre più ambiziosi. Nasce in questo periodo il mito del “lavoratore modello”, i cui risultati al di sopra della media vengono premiati con medaglie e riconoscimenti su giornali, manifesti e riviste. Tra le grandi gesta di comuni operai ed operaie, spicca il risultato del minatore russo Aleksej Stachanov: in suo onore la giornata del 31 agosto diventa “giorno del minatore di carbone” e la sua tecnica estrattiva viene adottata in numerose fabbriche del paese.

L’altra faccia della medaglia

A questi incentivi alla produttività e alla celebrazione delle gesta dei lavoratori fa da contraltare un clima di generale diffidenza e controllo sui luoghi di lavoro, a causa dei numerosi incidenti e sabotaggi che si registrano. Questa tensione diventa uno strumento per fare i conti col passato: ogni calo di produttività o incidente viene addebitato a sabotatori interni, spesso riconosciuti tra ingegneri, economisti e manager formatisi nella Russia pre-rivoluzionaria e quindi non necessariamente aderenti all’ideologia sovietica.

Guarda la photogallery

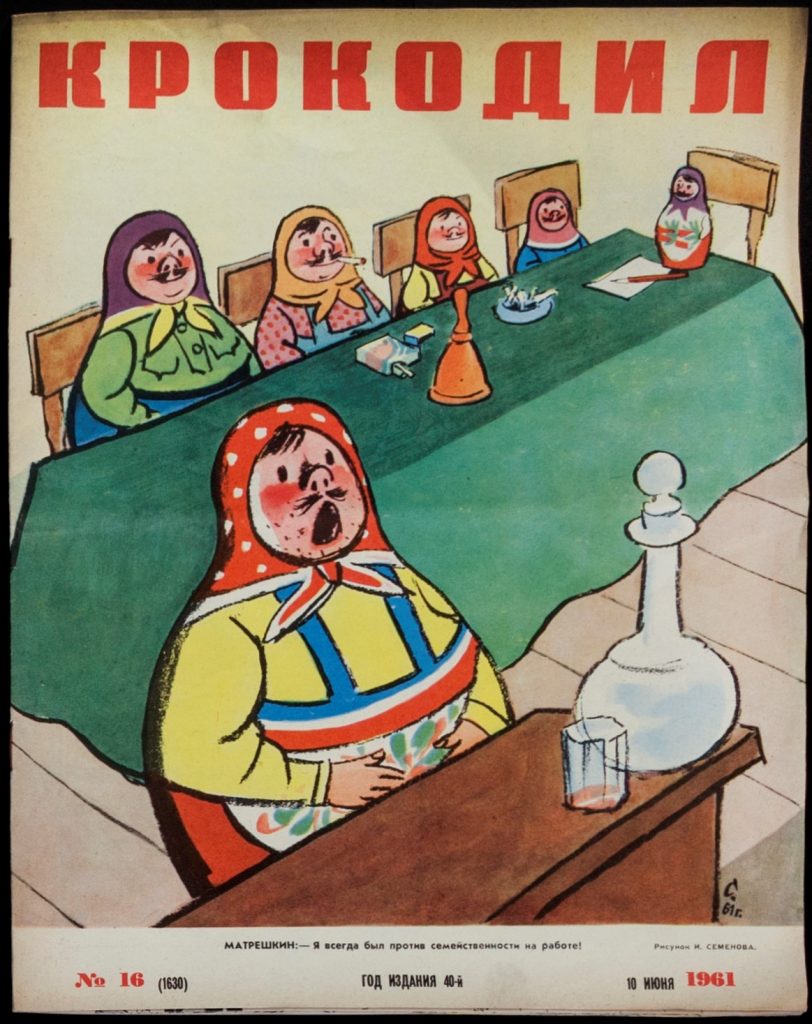

Di seguito viene riproposta la bacheca del nono pannello della mostra, allestita con un manifesto, dal patrimonio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, le copertine di tre pubblicazioni – Problèmes du machinisme en U.R.S.S. dans les pays capitalistes di Georges Friedmann, J’ai été ouvrier en U.R.S.S. di Andrew Smith, Les ouvriers en Union Soviétique di Solomon Schwarz – e un numero del giornale satirico «Krokodil», la cui copertina ironizza sulle raccomandazioni sul posto di lavoro.

Per iniziare la visita alla mostra virtuale, basta cliccare su una delle immagini che seguono. Potete procedere nell’ordine consigliato oppure visualizzare i singoli oggetti.

Il “lungo autunno”: le lotte operaie degli anni settanta

AAA pianificatori cercasi. Periferie, immigrazione e rigenerazione urbana

Al di la’ del prezzo: creazione di valore e collettività

10 idee per convivere con il lavoro che cambia

Il “lungo autunno”: le lotte operaie degli anni settanta

Descrizione dell’ebook

Sergio Bologna propone di leggere gli anni ’60 e ’70 come snodo fondamentale, non solo del movimento operaio, ma anche della storia economica e industriale di questo Paese.

L’idea è considerare il periodo che va dal 1960 a 1985 (anno del referendum sulla scala mobile) come un unico periodo di ascesa verso i moti del ’68-69 – l’inizio del “lungo autunno”, appunto – e discesa verso la nascita del “sindacato dei diritti” (per riprendere un’espressione di Bruno Trentin); quel sindacato, cioè, che si preoccuperà di tutelare il lavoro subordinato e a tempo indeterminato, trascurando tutte le altre tipologie.

Se per molti gli anni settanta sono gli “anni di piombo”, Bologna propone di guardare a quell’epoca come la stagione del coronamento di un ciclo storico: quello della trasformazione della società tramite l’emancipazione della classe operaia e il mutare dei rapporti di potere sul luogo di lavoro. Si è trattato di mettere in gioco valori morali e condizioni materiali che andavano oltre le relazioni industriali perché investivano l’intera società.

Perché l’Italia, pur tra le prime potenze economiche mondiali, sembra essere destinata, dopo la crisi del 2008, a un declino irreversibile e al peggioramento costante delle condizioni di lavoro? Da dove bisogna ripartire perché si possa andare verso una nuova riscossa? Capire oggi quegli anni è fondamentale per comprendere cosa è avvenuto dopo.

Conosci l’autore

Sergio Bologna (Trieste, 1937) si occupa principalmente di storia del movimento operaio. Dopo aver insegnato in varie Università italiane e tedesche, si dedica, espulso dall’Università, all’attività di consulenza. Nel 1964, dopo essere entrato nella cerchia dei “Quaderni Rossi”, è tra i fondatori di “Classe Operaia” e inizia una lunga collaborazione con i “Quaderni piacentini”. Nel 1967, pubblica, con Feltrinelli, la sua tesi di laurea con il titolo La chiesa confessante sotto il nazismo, 1933-1936. Negli stessi anni, dopo una breve esperienza lavorativa presso la Olivetti, ottiene un incarico all’Università di Trento. Contemporaneamente si dedica ai movimenti di protesta e diventa prolifico autore di testi per pubblicazioni quali “Potere operaio” o fondatore di riviste quali “La Classe” e “Primo Maggio”.

Tra le sue pubblicazioni, si segnalano Le multinazionali del mare, Vita da free lance, con D. Banfi, e Banche e crisi.

AAA pianificatori cercasi. Periferie, immigrazione e rigenerazione urbana

Con oltre 5 milioni di stranieri regolarmente presenti (Idos, 2018), dei quali il 70% “a tempo indeterminato” (perchè comunitari o con permesso di lungo periodo), l’immigrazione in Italia è ormai un fenomeno strutturale e consolidato. A questi si aggiunge una popolazione più fluttuante e in parte potenzialmente ‘temporanea’ costituita dai richiedenti protezione internazionale, assai più ridotta (c.a. 180 mila, secondo l’ultimo rapporto della fondazione Migrantes) ma talmente mediatizzata e strumentalizzata negli ultimi anni da essere comunemente percepita come “l’unica” immigrazione presente. Questi nuovi arrivi, comunque, alimentano solo in minima parte le diversità e pluralità che già da tempo caratterizzano gran parte delle città italiane, grandi o piccole che siano, soprattutto del centro-nord ma sempre più anche nel mezzogiorno.

Eppure il fenomeno continua ad essere letto, presentato, percepito e trattato – complici i toni sempre allarmistici dei media (vedi l’ultimo rapporto Carta di Roma) e i martellanti proclami di partiti e movimenti populisti che in modo palesemente strumentale fanno degli immigrati il capro espiatorio di problemi ben più complessi – come una perenne emergenza e, in quanto tale, da trattare con misure straordinarie. Dal decreto Maroni del 2008 (poi convertito nella L.38/2009) che ha dato il vialibera ai Sindaci di emettere ordinanze – spesso permeate di razzismo e classismo – al “nobile” fine di garantire decoro e pubblica sicurezza, al DASPO urbano, ai Centri di Accoglienza Straordinaria per i richiedenti asilo, le questioni legate all’aumento dell’immigrazione, della diversità e pluralità sono politicamente affrontate come emergenze e spazialmente confinate in ambiti periferici.

Nell’Italia contemporanea, gran parte dei luoghi percepiti nell’immaginario colettivo come ‘periferie’ sono infatti quelli dove ci sono “tanti”, “troppi” immigrati: che ci vivono e/o che ne fanno uso (per incontrarsi, per vendere o acquistare prodotti etnici, per passare il tempo libero). Quartieri o singoli edifici caratterizzati da un progressivo degrado (fisico, economico e/o sociale) e dal conseguente declino del valore immobiliare, dai quali chi poteva permetterselo se ne è andato, hanno lasciato numerosi spazi vuoti –abitativi e commerciali – accessibili più di altri a chi, come gli immigrati, ha in media lavori meno retribuiti. Attenzione però: sebbene si tratti di aree con crescente percentuale di residenti stranieri, non ci troviamo quasi mai di fronte a incidenze superiori al 20 o 30%. Non sono Banlieux, e la mixité (per lo meno quella tra italiani e stranieri, se non quella tra poveri e benestanti) è un dato di fatto, pur non ‘pianificata’ ma indotta da dinamiche di mercato. Si tratta però di ‘quartieri di scarto’ dove rischi, disagi e situazioni difficili si stratificano e dove la concentrazione di vulnerabilità avvia processi cumulativi che aggravano il problema di partenza, alimentando una spirale di povertà ed esclusione socio-spaziale con alto rischio di indebolimento del tessuto sociale, segregazione dal resto della città, stigmatizzazione. All’interno di queste aree la convivenza, il vivere insieme nella differenza (Fincher, ), se non mediata, come minimo acutizza la frammentazione urbana, quando non sfocia in aperto conflitto.

Un lavoratore fa una pausa in un cantiere vicino ai nuovi grattacieli e agli hotel in costruzione a Doha

Spazialmente, queste ‘periferie’ non stanno solo ai margini delle città, nei quartieri popolari a ridosso di grandi vie di comunicazione o isolati in quel che è rimasto dei grandi sogni modernisti dell’utopia urbanistica. Sono anche nei centri storici: nelle città più grandi solitamente nei dintorni delle stazioni ferroviarie centrali, a Milano come a Firenze o Roma, ma anche Padova, Ferrara, e così via; nei centri urbani più piccoli, o nelle aree interne in declino demografico, le ‘periferie’ spesso coincidono con il cuore antico e decadente, semi-abbandonato dagli italiani per standard di vita o modelli abitativi più appetibili e individualisti (tipo la villetta a schiera) che hanno consumato suolo e svuotato il downtown.

Non solo gran parte degli immigrati economici “occupano” i vuoti lasciati dagli italiani – nel mercato abitativo come in quello del lavoro – riciclando (e perchè non dire, rigenerando?) spazi di ‘scarto’ inutilizzati e antichi o umili mestieri, ma lo stesso trend, con conseguente sovrapposizione delle due popolazioni, si rileva nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Sia gli SPRAR sia la ben più ampia costellazione di CAS, sono per lo più confinati ai ‘margini’ in periferie ‘sacrificabili’, dove tanto i problemi sono già tanti, siano esse collocate in piccoli comuni dove il bacino elettorale è ridotto (e quindi non si perdono tanti voti), siano le ‘classiche’ periferie urbane o quartieri centralissimi ma ‘degradati’. Stessa dinamica: riempimento ‘casuale’ (unplanned) di vuoti urbani, che le cooperative che lavorano nell’accoglienza riescono a reperire a basso costo: ex-caserme, ex-scuole, ex-alberghi, ex-case… per gli extra-comunitari. Un patrimonio che viene anche riqualificato, perchè fortunatamente gran parte degli enti gestori cercano di offrire standard dignitosi agli ospiti e investono parte del budget per l’accoglienza nel ripristino e manutenzione degli immobili che utilizzano. Il problema è che ciò avviene nella totale assenza di una qualche forma di pianificazione strategica. La gestione emergenziale dell’accoglienza si traduce in una folle corsa a reperire spazi, su richiesta urgente della prefettura di turno, per accogliere chi arriva e viene redistribuito sul territorio rincorrendo il buon principio dell’accoglienza diffusa su scala nazionale, che però dovrebbe essere declinato anche a livello locale con studi che valutino impatti e opportunità nel medio e lungo termine per i contesti di inserimento. In tal senso, una pianificazione strategica e partecipativa sarebbe estremamente utile per mappare, individuare e ragionare collettivamente su quali, tra i tanti immobili (pubblici o privati) disponibili, puntare per limitare conflitti e rigenerare – con progetti integrati che promuovano l’inclusione e l’intercultura – edifici dismessi che possano essere ‘restituiti’ alla città, aperti e permeabili al pubblico, al quartiere dove si trovano, alle contaminazioni ed interazioni tra le persone, magari pensando a usi e funzioni (social housing, studentati, laboratori, turismo sociale, etc.) che possano subentrare quando e se non ci saranno più migranti da ospitare, o anche coesistere fin da subito per contrastare frammentazione e ghettizzazione e favorire la mutua conoscenza, il vivere insieme nella dfferenza (Valentine, 2008).

Certo, nelle aree divenute via via più multiculurali, negli anni sono state promosse – soprattutto dal terzo settore ma anche da alcune amministrazioni più illuminate – innumerevoli pratiche per integrare, conoscere, mediare, costruire ponti, contrastare stereotipi, offrire opportunità di interazione costruttiva tra gli abitanti.

Assente ingiustificata, però, è la pianificazione urbana e territoriale (Marconi, 2014) che, a fronte dell’incalzante aumento delle diversità e della pluralità sociale e culturale in molte periferie, non ha mai saputo (o voluto) assumere alcun ruolo di rilievo – politico, prima ancora che tecnico – nel governo delle trasformazioni che il fenomeno inevitabilmente comporta sul tessuto socio-spaziale urbano, sulla civitas e sull’urbs. Pianificatori territoriali e urbanisti, che “dovrebbero saper ascoltare la società, individuare le esigenze che sollecitano alla costruzione di una città bella perché buona, perché equa, perché aperta. E a quelle esigenze dovrebbero saper dare risposte” (Salzano, 2009) sono stati per lo più assenti dal discorso pubblico sulle migrazioni. Nelle società urbane plurali, dove si moltiplicano le domande di città, e le richieste di ‘diritti’ (d’uso dei suoli, di parola, di partecipazione e di coesistenza) ci si aspetterebbe invece che fossero proprio urbanisti e pianificatori a portare avanti un significativo discorso sulla diversità, l’integrazione e la convivenza plurale (quindi anche sull’idea stessa di città, di urbanità e di civiltà urbana) assumendosi la responsabilità innanzitutto etico-disciplinare di prendere in considerazione un fenomeno tanto rilevante per il presente ed il futuro delle città, e poi sul piano tecnico-professionale di contribuire a governarlo svolgendo una delle funzioni per le quali sono più equipaggiati: quella di mediazione e sintesi tra interessi diversi e contrapposti, propri dei soggetti diversi che popolano l’ambiente urbano (Marconi, 2014). E in questo senso, il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo sembra tanto un’altra occasione persa.

Al di la’ del prezzo: creazione di valore e collettività

All’inizio c’era il valore. È stato così per Marx e gli economisti classici, poi per i marginalisti, ed è così per Mariana Mazzucato che insiste sul ruolo del pubblico e del valore generato dalla società all’interno del presente sistema economico capitalistico. La rivoluzione copernicana necessaria al pensiero riformista partirebbe, secondo la Professoressa, proprio dalla domanda su chi e come si produce e, conseguentemente, riflettendo sul meccanismo di estrazione di valore tramite il prezzo, ad oggi considerato l’unica modalità di sua creazione e unica misura del benessere. I mercati sono diventati il luogo di vera e propria determinazione del valore attraverso il prezzo, attraverso logiche e modalità sempre più distanti da una valutazione effettiva della qualità e della quantità di ciò che si scambia.

In controtendenza, Mazzucato suggerisce che la tesi secondo cui ricchezza sia generata dal sistema privato e il pubblico possa solo redistribuirne una quota potrebbe essere infatti da ridiscutere alla radice. Soprattutto se si definisce e misura l’apporto della contribuzione collettiva in termini di creazione di valore e si fa un’attenta analisi proprio di quella enorme divaricazione che si è creata fra prezzo e valore, in un contesto di finanziarizzazione dell’economia globale, che ha perso quasi ogni legame con l’economia reale e con tutto ciò che è produzione di lavoro, sviluppo territoriale, distribuzione degli utili e non solo delle perdite.

Mazzucato rimettendo in questione il valore rimette in questione l’illusione centrale su cui poggia il sistema occidentale economico, politico e sociale nel nostro tempo: quella per cui l’individuo pre-esiste ad e pre-domina su una collettività della quale non ha bisogno e dalla quale trae solo fastidio. Per cambiare le cose potrebbe essere necessario chiarire, una volta di più, che questa narrazione non ha fondamento nelle reali dinamiche umane.

Leggi l’articolo su World Economic Forum.

10 idee per convivere con il lavoro che cambia

AA. VV.

In uno scenario in cui Pil e occupazione non sembrano destinati a marciare insieme, occorre dare un senso nuovo alla parola crescita in direzione, per dirla con il Premio Nobel Joseph Stiglitz, di una prosperità condivisa, che tenga conto della mobilitazione di tutti gli attori, della resistenza dei soggetti deboli, della difesa dei diritti,

della rappresentanza politica e delle opportunità di partecipazione democratica anche di chi oggi sembra destinato ad occupare una posizione marginale.

Questo è il proposito di 10 idee per convivere con il lavoro che cambia: non solo chiederci che mestiere faremo tra dieci anni, ma anche e soprattutto che società vorremo e saremo in grado di essere.

– Il libro è disponibile presso la libreria di viale Pasubio 5 a Milano –