Non più servi

Idee – Capitolo 7

«…Che cosa vogliono i contadini dalla rivoluzione? Che cosa può dare la rivoluzione ai contadini? […] I contadini vogliono la terra e la libertà. Su questo non possono esservi due opinioni. Tutti gli operai coscienti appoggiano con tutte le forze i contadini rivoluzionari, tutti gli operai coscienti vogliono che i contadini ricevano tutta la libertà completa e lottano per questo scopo. Tutta la terra, non significa accontentarsi di concessioni parziali e di elemosine […], ma sulla abolizione della proprietà fondiaria.»

Vladimir Il’ič Lenin

Un popolo di contadini

La Russia è un’immensa pianura, punteggiata da pochi centri urbani, dei quali ancora meno sono quelli che hanno conosciuto un vero e proprio decollo industriale. Gli operai sono tanti e le loro condizioni di vita sono spesso durissime. Ma la gran parte del popolo russo è fatta di schiere di contadini, che vivono in condizioni di grande arretratezza, in virtù di un sistema che da secoli li rende servi, senza alcun diritto sulla terra su cui quotidianamente lavorano con tanti sacrifici, senza alcuna possibilità di accedere a una qualche forma di educazione che si traduca in una coscienza politica e in una spinta all’emancipazione.

Il coinvolgimento delle campagne

Molti rivoluzionari, soprattutto nell’ala moderata dei menscevichi, sono convinti che sia prematuro pensare di coinvolgere le masse contadine in un processo rivoluzionario. Lenin e i suoi, invece, pensano sia necessario partire proprio da lì: da una riforma agraria che permetta ai contadini di uscire da quell’arretratezza, di sentirsi responsabili del proprio futuro e del cambiamento che potranno imprimere nelle loro condizioni di lavoro e di vita. Il rapporto tra operai e contadini, tra la città e la campagna condizionerà l’intero corso della rivoluzione e dell’esperienza sovietica.

Guarda la photogallery

Di seguito viene riproposta la bacheca del settimo pannello della mostra, allestita con un manifesto dal patrimonio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e tre manifesti appartenenti alla raccolta Azbuka revoljucii (L’alfabeto della rivoluzione), opera dell’artista ucraino Adol’f Strachov, realizzata nel 1921.

Approfondisci

Ezio Mauro ritorna nei luoghi dell’insurrezione popolare che ha invertito la direzione della storia: attraversa la rabbia, la paura e la tragedia di una popolazione stremata dalla guerra e dalla carestia. Rimette in scena il furore che ha afferrato l’anima di una città e la storia di un Paese, cambiando per sempre il loro destino. Con la penna del grande inviato, crea un cortocircuito tra passato e presente che rievoca nei luoghi della Rivoluzione la stessa atmosfera di sofferenza, di lotta e di speranza nel cambiamento che l’ha ispirata e accesa, sfociando poi nel Terrore. “Tutto quel che è accaduto dopo comincia qui. Anche se sembrava un inizio, ed era la fine del mondo.”

Kit didattico: Che cos’è la patria?

Non è un’utopia – Le riviste del Novecento come laboratorio di futuro. “L’Ordine Nuovo” (1919-1920)

Capitalismo: una spirale fuori controllo

Che fine ha fatto il conflitto sociale?

Kit didattico: Che cos’è la patria?

Tra i più importanti cambiamenti messi in atto dalla Grande Guerra c’è sicuramente il concetto di Patria, dalla sua esasperazione fino al suo annullamento.

Il kit didattico si sofferma sull’analisi e la riflessione che portano queste due parole chiave ad esprimere il significato di patria. Addentrandoci nei testi scritti di Boine e Brooke, di Jessie Pope, di Owen, ma anche nel discorso a Quarto di D’Annunzio, possiamo riconoscere quali sono state le ragioni esasperanti che hanno fatto saltare le convenzioni di pace stabilite prima della guerra del ’14-’18?

Cosa pensiamo di Cesare Battisti, eroe nazionale ed irredentista giustiziato a Trento dagli austriaci, nel 1916, che ci lascia in eredità un pensiero: “la patria è quella che si sceglie e non quella in cui si nasce”? Ma la patria è anche il controllo delle risorse. Per i britannici, “padroni dei mari”, è impossibile non reagire quando nel maggio 1915 il transatlantico Lusitania affonda e la guerra chiama in causa anche gli Stati Uniti. E ancora: finita la guerra, dopo il trattato di Versailles del 1919, a quali regole la patria dovrà attenersi?

Non è un’utopia – Le riviste del Novecento come laboratorio di futuro. “L’Ordine Nuovo” (1919-1920)

Cultura non è il possedere un magazzino ben fornito di nozioni,

ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita,

il posto che teniamo, i nostri rapporti con gli uomini

Angelo Tasca, Cultura e socialismo, “L’Ordine Nuovo”, n. 8, 28 giugno – 5 luglio 1919

Descrizione dell’eBook

Quando esce il primo numero de “L’Ordine Nuovo. Rassegna settimanale di cultura socialista”, l’1 maggio 1919 ( i cui contenuti sono riprodotti integralmente in questa pubblicazione) molti sono curiosi di capire dove andrà questo nuovo giornale. Torino è una città economicamente centrale nella società italiana, ma non è mai stata la capitale delle riviste di avanguardia. Nell’Italia unita questo ruolo era spettato a Firenze.

“L’Ordine Nuovo” è la prima volta di molte cose. È una rivista fatta da ventenni (questo in Italia non sarebbe una novità), ma soprattutto è fatta da “immigrati” (questa sì che è una novità), persone che in gran parte vengono dalla “provincia”, che non hanno alcun timore della metropoli, che hanno molte curiosità, che vogliono capire quel che sta accadendo nella grande città industriale, ma anche quello che avviene nel mondo, lontano da Torino: a Berlino, a Parigi, a New York, a Mosca a Budapest. Insomma nelle capitali della insofferenza sociale giovanile di quegli anni. Durerà per due anni quel settimanale. Poi l’Italia entrerà nel vortice della violenza che condurrà alla “Marcia su Roma” e per quei ventenni, si tratterà di diventare «grandi». Di fare le scelte definitive.

Conosci il curatore

David Bidussa (Livorno 1955), storico sociale delle idee, è autore, tra l’altro, di: Dopo l’ultimo testimone (Einaudi 2009), L’idea sociale di sviluppo (Ediesse 2009) e Il passato al presente (con Paolo Rumiz e Carlo Greppi, Fondazione Feltrinelli 2016).

Ha diretto (con Denis Peschansky) La France de Vichy. Archives inédits d’Angelo Tasca, “Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, XXXI, 1995; Leo Valiani tra politica e storia. Scritti d storia delle idee (1939-1956), “Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, XLII (2006); (con Giuseppe Vacca) Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche sulla genesi e l’evoluzione del fascismo in Europa. 1926-1938, “Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, XLVIII (2012).

Con Feltrinelli editore ha curato Goffredo Mameli, Fratelli d’Italia (2010) e Jules Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni (2014)

Con Bollati Boringhieri ha curato Furio Jesi, L’accusa del sangue. La macchina mitologica antisemita (2007); Günther Anders, Dopo Holocaust, 1979 (2014); Norberto Bobbio, Claudio Pavone, Sulla guerra civile (2015); Victor Serge, Da Lenin a Stalin (2017).

Con Ogni uomo è tutti gli uomini Edizioni ha curato Thomas Mann, La Germania e i tedeschi (2016).

Con Aragno ha curato Nello Rosselli, L’opera della destra (2017) e Antonio Gramsci, La città futura (2017).

Con Giuntina ha curato Yosef H. Yerushalmi, Assimilazione e antisemitismo razziale. I modelli iberico e tedesco (2010); «Servitori di re e non servitori di servitori» (2013); Verso una storia della speranza ebraica (2016) e Zygmunt Bauman, Visti di uscita e biglietti di entrata. Paradossi dell’assimilazione ebraica (2014).

Con Laterza ha curato, con Carlo Greppi, Ferruccio Parri, Come farla finita con il fascismo (Laterza, 2019).

Con Chiarelettere ha curato Siamo italiani (2007); Antonio Gramsci, Odio gli indifferenti (2011 e 2016); Leon Trotsky, La vita è bella (2015); Shaftesbury, Lettera sul fanatismo (2017); The Time is Now (2018).

Capitalismo: una spirale fuori controllo

Di seguito un estratto del saggio di David Harvey “Abstract from the concrete: capitalism a spiralling out of control” tratto dal volume Western capitalism in transition. Global processes, local challenges, a cura di Alberta Andreotti, David Benassi e Yuri Kazepov. Si ringrazia l’autore e l’editore per la gentile concessione. In appendice, due approfondimenti di Rosa Fioravante e Paola Piscitelli, ricercatrici di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per le aree di Innovazione Politica e Città e cittadinanza.

Sorprendentemente, tra il 1900 e il 1999 gli Stati Uniti hanno consumato – secondo i dati della US Geological Survey – 4,500 milioni di tonnellate di cemento (USGS, 2012). Nel 2011 e 2013, la Cina ha consumato intorno ai 4,250 milioni di tonnellate di cemento (USGS, 2013). Nel giro di due anni, la Cina ha usato la stessa quantità di cemento che gli USA hanno consumato nel corso di un intero secolo. Una scala di tale portata è senza precedenti. Nonostante, la popolazione degli Stati Uniti abbiano mostrato un consumo abbondante, quello che è successo in Cina ha dello straordinario in termini di conseguenze ambientali, politiche e sociali. Come è potuto succedere? Sempre meno studiosi e ricercatori si chiedono il perché. Fin dagli anni settanta, abbiamo assistito a una graduale riorganizzazione delle priorità: ci si chiede “come” e “dove”. Il vantaggio è che, focalizzandoci su questi due quesiti, sbrogliamo più facilmente la matassa del problemi e, allo stesso tempo, ci liberiamo dal rischio di affermazioni dogmatiche.

Sappiamo descrivere nel dettaglio come avviene l’incontro tra imprenditori, avvocati, compagnie di costruzione e finanzieri, proprietari terrieri e autorità statali nel lancio di mega progetti che richiedono masse di cemento, portati avanti anche a costo di scatenare le proteste degli abitanti, dei piccoli proprietari sfrattati nelle varie zone della città e dei cittadini in generale.

Prestiamo sempre maggiore attenzione alla dimensione locale. Siamo portati a essere più sensibili alle differenze culturali e ambientali. Il “dove” conta ma può avere effetti perversi: enfatizza il carattere nazionale, un dato che rischia di mascherare il vero volto delle dinamiche che soggiacciono all’inesauribile accumulazione capitalistica e delle conseguenze sociali che produce. L’attenzione al “come e dove” può portarci a perdere totalmente di vista il perché?

Ignoriamo il potere della metateoria basata sui principi invece che servircene come pratica utile in alcuni campi di ricerca.

[…]

In sostanza, il “perché” è molto semplice. L’accumulazione per il bene dell’accumulazione, come detto da Marx, è il nucleo del capitale, tanto quanto la conversione della produzione per il bene della produzione – il che significa sia riversare il cemento ovunque fino quando ne saremo pieni fino al collo, sia dire che ne abbiamo abbastanza di tutto questo e che abbiamo bisogno di cambiare. Dovremmo per lo meno prendere in considerazione la possibilità di scendere dalla macchina capitalistica dell’accumulazione senza fine e senza limiti e pensare a nuovi modelli economici inseguendo orizzonti totalmente diversi. In generale, l’impressione è che il capitalismo non venga considerato una prospettiva accettabile. E che rappresenti una delle cose più terribili dello stato attuale delle cose. I problemi e i processi che ho qui affrontato non vengono discussi e dibattuti nel mondo in cui dovrebbero essere dibattuti e discussi all’interno di quelle istituzioni che invece se ne dovrebbero occupare. Le università negli USA e altrove sono state aziendalizzate, trasformate in bastioni del neoliberismo e della conoscenza dedicata alla perpetuazione dell’accumulazione senza fine del capitale, della crescita senza limiti del capitale; anche se, incorporando innovazione, si suppone che si possano risolvere i problemi, per esempio, dell’ineguaglianza sociale e della degradazione ambientale. Tutto questo può essere rovesciato, certamente, ma al momento le possibilità politiche che ciò avvenga sono piuttosto desolanti.

Allo stesso tempo, è cambiata anche la base politica dei movimenti radicali e per il cambiamento sociale. Il malcontento di oggi, diffuso in molte parti del mondo, sorge da una composizione di classe diversa rispetto a quella che la sinistra ha tradizionalmente sostenuto. La questione della composizione di classe della battaglia politica deve essere affrontata da una diversa prospettiva. La riconfigurazione della classe ha molto a che fare con gli indirizzi dell’urbanizzazione contemporanea. Il benessere viene estratto da quello che Marx chiama “processo di realizzazione”. E tanta parte di quella estrazione di benessere si verifica nel corso della vita di tutti i giorni, tra le strade delle città. Non è per caso, quindi, che molte delle mobilitazioni che abbiamo visto in tempi recenti, come quelle avvenute in Brasile e in Turchia nel 2013, avevano più a che fare con le politiche della realizzazione che con le politiche di produzione. Lo scontento per la qualità della vita urbana scorreva tra queste lotte. Questo è ciò che connota le politica di oggi e dobbiamo farcene carico dal punto di vista della riflessione teoretica, pratica e politica.

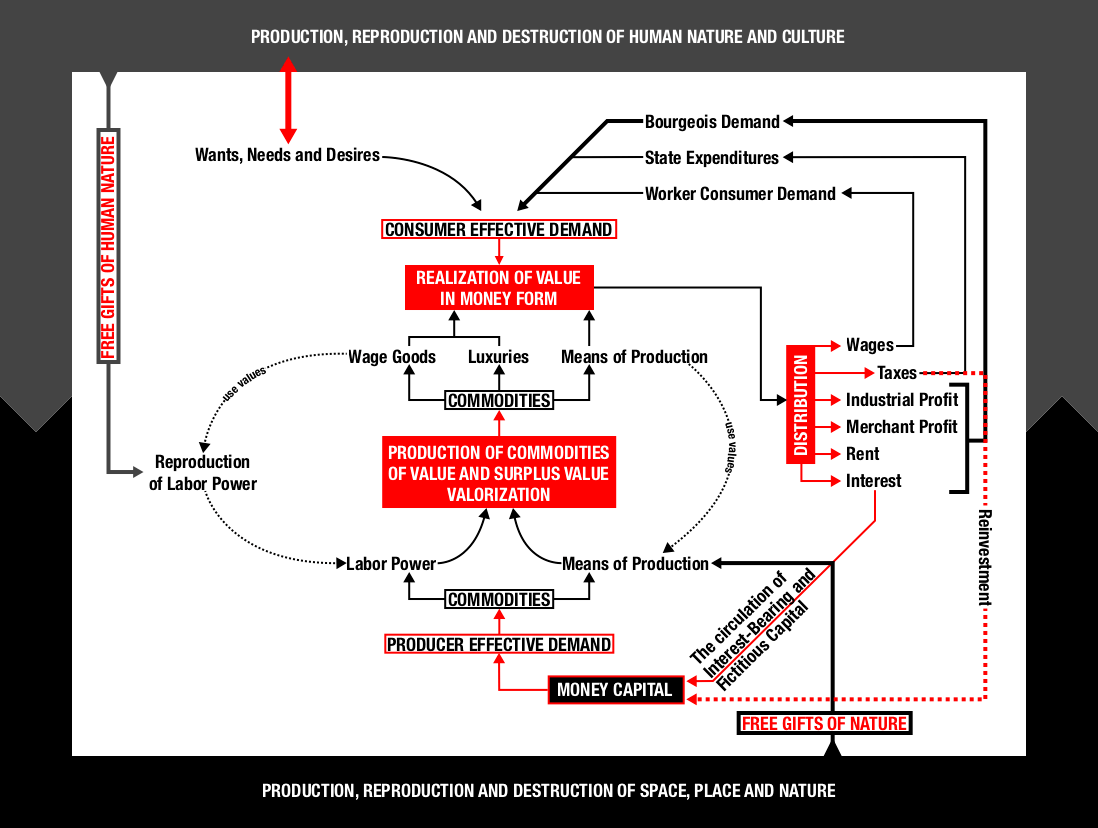

Circulation of capital

Dobbiamo capire perché e come il dissenso e lo scontento all’interno della città sia in crescita e perché e come possa rappresentare la sorgente di un movimento politico che abbia al centro l’idea e la volontà di creare città che possano essere degne per viverci e che soddisfino le persone. Al contrario, come abbiamo potuto osservare, siamo più propensi a creare città adatte agli investimenti.

Tutto questo deve essere ribaltato. Non vogliamo solo città che non crescano, nel senso capitalistico del termine, ma città che riconoscano i bisogni sociali, riducano le disuguaglianze e migliorino la qualità dell’ambiente.

Marx riprende da Hegel un concetto interessante. Hegel distingueva una “cattiva infinità” da una “buona infinità”. Quest’ultima è qualcosa che continua a riprodursi uguale a se stessa per sempre. Un cerchio è la descrizione geometrica della “buona infinità”.

Il problema nasce quando il cerchio diventa una spirale. Le cose perdono il controllo. Il capitalismo è una turbine, una spirale fuori controllo. E quella spirale fuori controllo è la rappresentazione del fatto che l’infinità non ha strumenti di contenimento. Semplicemente si muove e cresce ancora, ancora e ancora. Il sistema numerico è una “cattiva infinità”. Per quanto può essere grande un numero, c’è sempre un numero più grande. Non potrà mai arrivare a una conclusione.

Dobbiamo tornare alla “buona infinità”. Marx lo aveva capito molto bene. E lo dice chiaramente in merito alla natura della riproduzione – inteso come riproduzione dell’ordine sociale e come si pensa alla riproduzione. Sia nel primo libro sia nel secondo del Capitale, descrive nel dettaglio l’infinità virtuosa della riproduzione semplice. Il problema sorge nella dimensione su larga scala della riproduzione. La metafora della spirale fuori controllo è molto significativa rispetto a ciò che succede localmente e globalmente. Fino a che possiamo trovare significati al governo dell’accumulazione senza fine per il bene dell’accumulazione, qualsiasi aggiustamento o tentativo di fare qualcosa di buono sarà marginale e non porterà ad alcuna differenza rispetto all’enorme problema macroeconomico.

Per questo motivo la prospettiva anti-capitalista rimane cruciale per la definizione del problema dell’urbanizzazione dei giorni nostri e della fenomenologia del capitalismo in trasformazione.

Sulle conseguenze del Capitalismo, guarda il video della conferenza di David Harvey, in dialogo con Nancy Fraser, alla University of New York, nel 2017

di Rosa Fioravante, ricercatrice dell’area Innovazione PoliticaC’era una volta la divisione nord/sud del mondo. Poi, una volta crollata quella fra est e ovest, la globalizzazione neoliberista ha prodotto dove non c’era e aggravato dove era già presente una nuova forma di diseguaglianza: quella fra centro e periferia. Così, Harvey ci ricorda persistentemente che nella critica dell’attuale modello capitalista – quello virtuale, finanziarizzato, immateriale per eccellenza – la geografia conta e non poco. Non l’uomo, come sosteneva Protagora, ma la logistica è la nuova misura del mondo. Lo sosteneva anche Bauman, il quale, attraverso la sua analisi delle élites, ammoniva che esse si caratterizzano, fra gli altri privilegi, per uno in particolare: il lusso di essere completamente slegati dal territorio, così che non faccia alcuna differenza dove queste persone abitano, lavorano, operano e in generale non hanno difficoltà a fare tutte queste cose in luoghi distantissimi fra loro. È così che si concentrano capitale e potere: drenando risorse dalle aree circostanti quella urbana e, una volta accumulatesi, una volta innescato il meccanismo di riproduzione del capitale su capitale senza legami con l’economia reale e lo sviluppo sociale, esse finiscono nelle mani di pochi che si autonomizzano da qualunque forma di legame territoriale e comunitario. Le decisioni prese da questo esiguo numero di detentori del potere, sovrani della geografia, valgono tuttavia erga omnes, ricadono su tutti coloro che non partecipano al processo decisionale e così tengono in scacco le democrazie che, con Colin Crouch, diventano Post-Democrazie. Se questo sistema non fosse immorale al punto da essere criticato persino da Papa Francesco, se non fosse malfunzionante al punto da scatenare una crisi economica mondiale non ancora sanata come quella del 2008, sarebbe comunque destinato all’esaurimento: il Capitalismo può essere forse infinito, la Terra non lo è. Così, il passaggio dal “ciclo”, che rimanda alla dimensione naturale, alla “spirale”, metafora viziosa di ossessione e compulsione, per Harvey è il punto di non ritorno dal quale ripartire per invertire la rotta di una costruzione sociale ormai inservibile agli scopi di armonia nella convivenza umana e di benessere. Ancor più rilevante è tuttavia il passaggio metodologico nel quale si sottolinea che più urgente del “dove” e del “chi” è la domanda sul “perché” queste dinamiche si inneschino e perpetuino. Infatti, è questa la domanda più Politica, se intendiamo la Politica come architettura del vivere comune: il “perché” implica un’analisi sul governo dei processi, sul come scioglierne le contraddizioni e i conflitti. La grande Politica su questo terreno può misurarsi col Capitalismo, lontanissima dalla piccola politica che spesso al contrario i processi li subisce rinunciando a qualunque vocazione trasformativa dello status quo._______________________________

Leggi l’approfondimento

di Paola Piscitelli, ricercatrice dell’area Città e cittadinanza

C’era una volta la città, forma artificiale di convivenza umana basata sul principio che la vicinanza, la concentrazione e lo scambio portassero più vantaggi dei loro contrari. E c’era una volta il capitalismo, che per coloro i quali sostengono esista da sempre, deriva dal bisogno naturale di migliorare le proprie condizioni di vita, anche a discapito degli altri. Poi, qualcuno ha scoperto che erano strettamente allacciati. L’analisi dell’interazione tra città e capitalismo – che non si limita a riconoscere che ci siano connessioni tra i due elementi ma spiega come la prima sia prodotto del secondo – è una acquisizione relativamente recente. Relativamente, perché è dalla fine degli ’60 che la ‘nuova sociologia urbana’ e la ‘geografia radicale’ di Harvey, Lefebvre e Castells prima, le teorie della città globale di Friedmann, Peter Smith, Sassen e Taylor poi, e, più recentemente, l’’urban neoliberalism’ di Smith, Brenner, Jessop e Peck ci spiegano come capitalismo, globalizzazione e neoliberismo trovino nelle città motore e sfogo.

Insomma, sappiamo come funziona, eppure il meccanismo mutualmente riproduttivo tra città e capitalismo si reitera a oltranza, generando spazi sempre più estesi, nuovi, numerosi, ma anche sempre più simili, ovunque basati su consumo, mercificazione e speculazione. Le maggiori metropoli globali oggi situate al posto di vecchi villaggi e paesini asiatici, orientali e africani inseguono i miraggi di crescita economica prospettati dalle potenze occidentali, che pure hanno mostrato abbondantemente falle e crisi. Le forze del capitalismo sono più dirompenti e abbaglianti e davanti alla crescita, la distribuzione sproporzianata di risorse, la proliferazione di ghetti e baraccopoli, l’aumento della disparità sociale, l’impoverimento della classe medie, la questione ambientale e il cambiamento climatico sembrano passare in secondo piano.

La buona notizia è che le città, se vogliono, sanno ribellarsi, recuperando l’antico principio del valore dell’unione e del confronto. Tutti i più recenti ,movimenti, da le Primavere Arabe, Occupy Wall Street, Gezi Park alla rinascita dei beni comuni hanno trovato nelle città non soltanto il proprio detonatore, ma anche il teatro possibile di progetti di emancipazione sociale da reclamare e realizzare attivamente.

Riformare la teoria urbana oggi significa ripensare le possibilità concrete d’azione nelle e a partire dalle città. Tornare al perché, come insiste Harvey, serve a ripensare il come, non solo il come accade, ma il come si può cambiare. Così, se il capitalismo è il problema, le città possono essere (parte del)la risposta. Campo intermedio tra società e stato, consentono infatti di collegare visioni ispirate alle forme di organizzazione e risposta dal basso alle strategie di garanzia dei diritti universali, sociali e democratici provenienti dall’alto. Di trovare i modi per domare il capitalismo rendendolo più erodibile e di erodere il capitalismo rendendolo più docile, per dirla con Olin Wright. Di avere quel laboratorio necessario, possibile, utilizzabile per realizzare l’utopia.

_______________________________

Che fine ha fatto il conflitto sociale?

L’immagine è tratta dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. L’istantanea raffigura un’assemblea dell’Alfa Romeo di fine anni settanta.

Nel tempo della disintegrazione del lavoro salariato, della progressiva erosione dei diritti, dell’aumento crescente di disuguaglianze, disoccupazione, vulnerabilità, instabilità economica e sociale, vale la pena interrogarsi sul ruolo del conflitto. Nei nuovi, per certi versi inediti rapporti di lavoro emersi nell’era digitale, dov’è il conflitto? Si può parlare di aumento, diminuzione, moltiplicazione dei conflitti nei rapporti di lavoro in questo momento storico? Quali sarebbero i regimi di lavoro dell’economia capitalistica contemporanea in cui emergono maggiori mobilitazioni, e quali le dimensioni in cui si registra la totale assenza di tensioni?

Rispondere a questa serie di domande senza dare nulla per scontato è un’operazione semplice solo in apparenza, e sebbene possa sembrare banale, si tratta di una riflessione necessaria a osservare ciò che è ovvio nel tentativo di decostruirlo. La ricerca di una risposta generale rischia di ridurre la complessità delle reali, molteplici forme di mobilitazione sociale nei rapporti di lavoro oggi, in Italia e non solo, ma anche di sminuire le contraddizioni che emergono nei processi di lotta, che andrebbero analizzate di pari passo per non cadere in analisi strumentali. Interrogarsi su che fine abbia fatto il conflitto sociale nel mondo del lavoro in costante decomposizione può indurre in altre parole ad assecondare un dibattito sterile che cerca di prendere posizione all’interno di una visione dicotomica, superficiale, tra chi in sostanza vede con inguaribile ottimismo aumentare sempre più i conflitti e chi al contrario sostiene che il conflitto non esiste più, che le piazze sono deserte, che i sindacati non servono a nulla se non a gettare acqua sul fuoco, eccetera. Un dibattito privo di sfumature, al di là di ogni “pessimismo dell’intelligenza e ottimismo della volontà”.

Come viene raccontato il conflitto nel mondo del lavoro è invece un’ulteriore questione connessa agli interrogativi precedenti. Nella letteratura accademica proliferano studi e analisi sul rapporto tra forme di lavoro e rivoluzione digitale, sul cosiddetto capitalismo delle piattaforme e sulla crisi del valore del lavoro in queste dinamiche. Numerosi sono gli studi che riflettono sui processi di resistenza e sulla varietà delle forme di sindacalizzazione nell’economia delle piattaforme e nel mondo del lavoro condizionato dalle tecniche digitali. Una letteratura ibrida s’interroga poi sulla genesi del conflitto, sulle condizioni materiali che producono l’emergere di una coscienza a partire da un punto di non ritorno in cui la situazione diventa inaccettabile.

A tal proposito, vale la pena di ricordare brevemente due luoghi in cui la conflittualità sembra esprimersi nella sua forma più viva. Il primo luogo riguarda il microcosmo dei lavoratori di consegne del cibo, senza dubbio tra i fronti più caldi del conflitto in questo momento. Più o meno dalla notizia della sentenza che sanciva l’assenza di un vincolo di eterodirezione e dipendenza, il lavoro dei riders delle piattaforme di food delivery è al centro dell’attenzione politica e mediatica, una centralità che è andata di pari passo con i recenti fatti di cronaca – come l’incidente grave di un lavoratore che consegnava cibo a Milano. La stampa e le istituzioni, oltre al mondo accademico e ai sindacati confederali, hanno iniziato a prendere in considerazione le mobilitazioni di questo segmento di forza lavoro, le cui lotte in verità sono portate avanti da molto prima che si accendessero i riflettori su questo universo lavorativo. Sono infatti da almeno due anni che tra i fattorini c’è chi ha iniziato a protestare contro le multinazionali delle piattaforme digitali. Attraverso assemblee, scioperi, pratiche di mutualismo, vertenze legali, è stato riaffermato il diritto alla lotta sindacale per rivendicare un contratto collettivo decente, delle condizioni di lavoro migliori laddove il dispositivo tecnologico esercita controllo e disciplinamento sulla forza lavoro spacciandolo per autonomia. Un sistema che favorisce l’estrazione di valore dalla prestazione di lavoro basandosi sui princìpi dell’accumulazione flessibile, della massima fungibilità e flessibilità di un lavoro che la controparte si ostina a definire autonomo.

Milano, 1960. Manifestazione degli elettromeccanici

Il secondo terreno di conflitti e tensioni è quello che viene generalmente definito come la catena logistica del trasporto merci. E nonostante le differenze, si tratta di un luogo contiguo al primo per due ragioni principali: l’esercizio di un servizio di manipolazione e trasporto di una merce, sia essa il cibo o un pacco di Amazon, e una polarizzazione estrema che passa dall’ipertecnologizzazione delle attività logistiche-distributive da un lato a una perversa deregolamentazione dei diritti più elementari in tema di lavoro dall’altro (si pensi al “modello Amazon” e al rifiuto di riconoscere qualsiasi forma di negoziazione con i sindacati).

I conflitti in questi ambiti evidenziano una questione centrale più volte ribadita dagli studiosi, vale a dire la posizione strategica occupata nel capitalismo reticolare contemporaneo dai lavoratori della logistica e da quelli che movimentano le merci. Un libro uscito di recente parla non a caso di “choke points”, nodi critici e fragili delle catene di fornitura capitalistica in cui sono posizionati gruppi di lavoratori alle prese con lotte e conflitti che sfidano gli stessi principi di accumulazione del capitalismo globale, basati sulla circolazione di beni senza soluzione di continuità e sui processi di accelerazione dei flussi di merci.

Prima di riflettere sulle mutevoli dinamiche di subordinazione e sfruttamento nel mondo del lavoro in questo o quel settore, e sulle relative istanze portate avanti, occorre tuttavia fare un passo indietro e ribadire un principio di natura concettuale: è necessario introdurre la categoria di “conflitto” quando si parla di lavoro (magari evitando retoriche vittimistiche e narrazioni superficiali che tendono a dipingere gli attori principali di queste lotte come dei subalterni). Non si può prescindere dall’uno senza l’altro. È opportuno mettere questa parola di nuovo al centro delle analisi sui mutamenti dei rapporti di lavoro in relazione ai meccanismi di accumulazione della ricchezza nell’economia contemporanea, e riflettere, da un lato, su come questi meccanismi incidono sulle condizioni di vita delle persone coinvolte direttamente, dall’altro su come, dove, perché e in che misura queste persone esprimono o meno istanze di emancipazione collettiva capaci di restituire dignità al lavoro. Se si vogliono interpretare le trasformazioni del lavoro in un’epoca segnata dalla rivoluzione tecnologica e digitale bisognerebbe partire da questa semplice, duplice constatazione: lavoro e conflitto, lavoro è conflitto. Nel suo studio sulle trasformazioni storiche dei movimenti operai, Beverly Silver ha sottolineato come Marx e Polanyi affermavano entrambi, seppure in modo diverso, questo dato di fatto: il lavoro è una “merce fittizia”. Di conseguenza, qualsiasi tentativo di considerare gli esseri umani come una merce al pari di ogni altra non può che portare a contestazioni profondamente sentite e forme di resistenza dalla natura ciclica, a fasi, o oscillatoria e ricorsiva. I conflitti sono quindi endemici rispetto al rapporto tra capitale e lavoro, anzi definiscono in teoria tale rapporto. Nel tempo in cui la prestazione di lavoro è sempre più una merce fungibile, svalorizzata, vale la pena ribadirlo. Ancor di più se ci si chiede spesso come cambia il lavoro mentre ci s’interroga raramente su come dovrebbe cambiare il modo di studiare il lavoro che cambia.