Nuovi popoli in lotta

Idee – Capitolo 9

«Tutti i popoli hanno il diritto di libera decisione; in base a tale diritto, essi decidono liberamente del proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.»

Dichiarazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’indipendenza dei popoli coloniali (1960)

L’autodeterminazione dei popoli

La Rivoluzione d’Ottobre solleva la questione dell’autodeterminazione dei popoli, dentro e fuori i confini dell’impero russo: una bomba a orologeria destinata a scuotere il mondo.

Non si tratta solo di cercare di rimuovere le esplosioni di violenza razzista dei pogrom, che colpivano le minoranze nelle campagne russe, ma anche di riconoscere l’indipendenza dei popoli e delle nazioni per lungo tempo soggette agli zar (Polonia e Finlandia in primis). Dopo la catastrofe della Grande Guerra, parlare di autodeterminazione dei popoli vuol dire affermare la parità di diritti tra le nazioni, grandi o piccole che fossero.

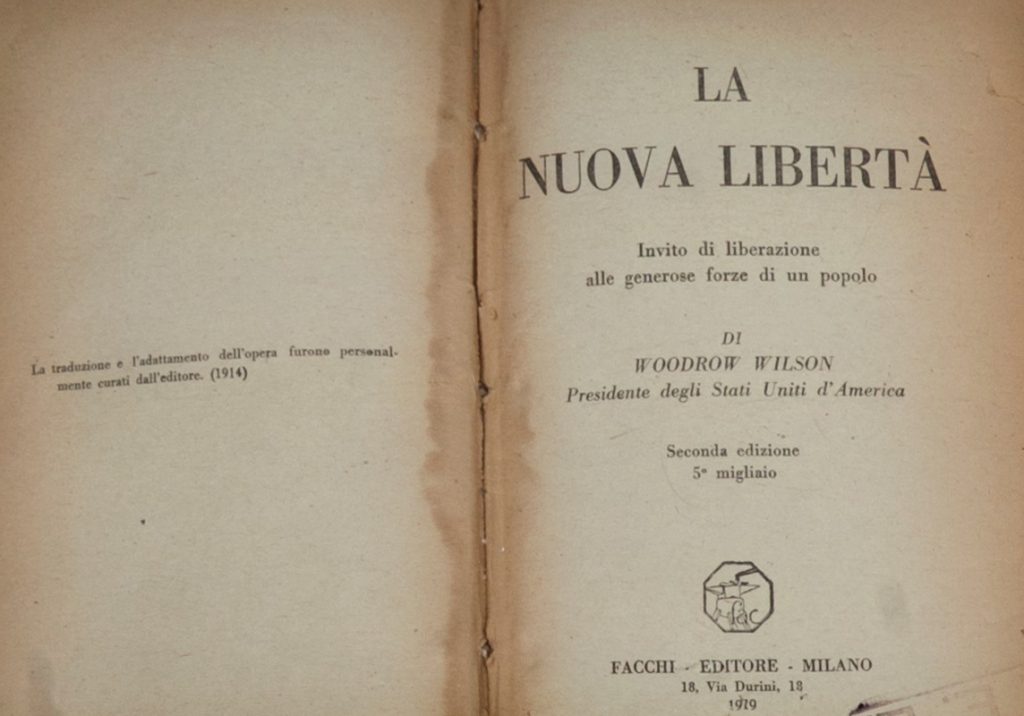

Due miti caratterizzano questo processo di emancipazione: i “Quattordici punti” promossi dal Presidente statunitense Woodrow Wilson e l’appello di Lenin all’autodeterminazione del 1914.

La reazione dei popoli coloniali

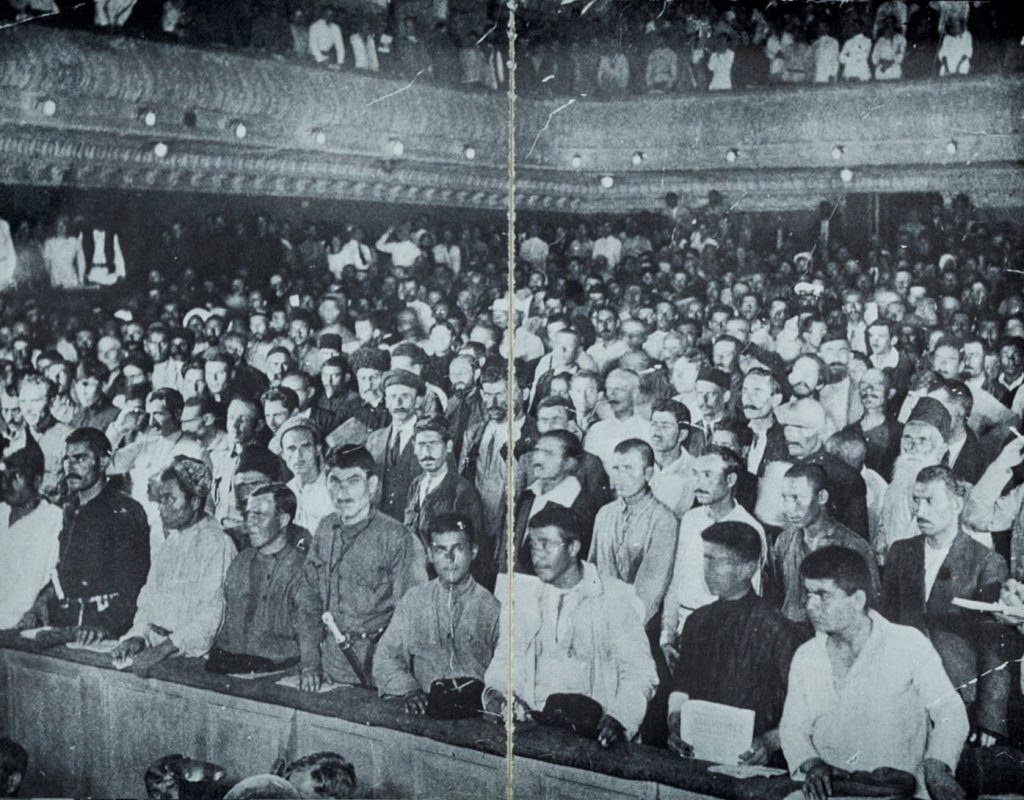

Più che nei paesi collocati ai margini dell’area di influenza russa, che ben presto verranno riassorbiti nell’orbita del potere sovietico, questo messaggio innesca la mobilitazione delle masse dei popoli coloniali soggetti all’Occidente in tutti continenti (dalla Cina al Vicino oriente, dall’America Latina all’Africa, al sud-est asiatico) segnando l’inizio del processo di decolonizzazione.

Guarda la photogallery

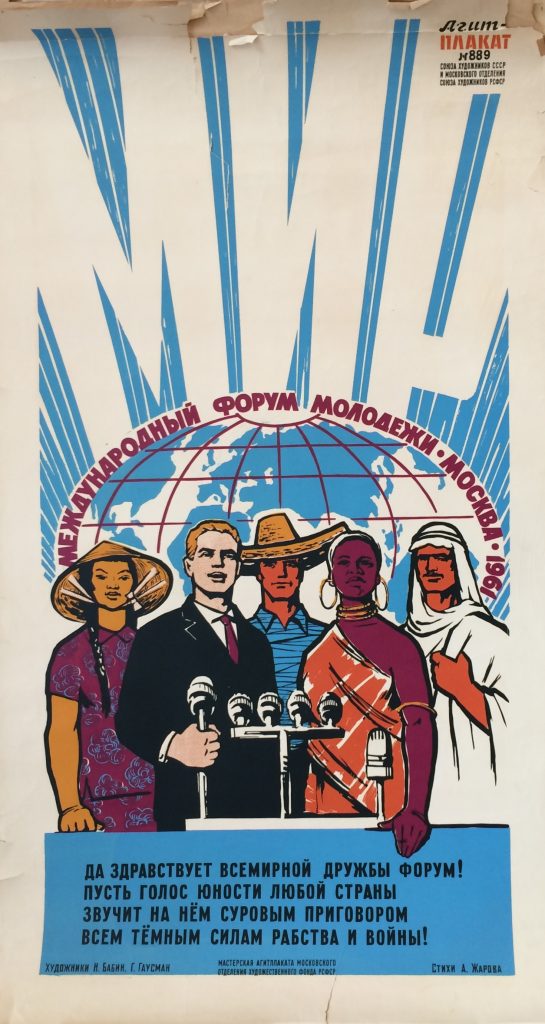

Di seguito viene riproposta la bacheca del nono pannello della mostra, allestita con un manifesto, dal patrimonio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, i frontespizi di due pubblicazioni, La nuova libertà. Invito di liberazione alle generose forze di un popolo di Woodrow Wilson e la Pubblicazione del Komintern su: economia, politica e sfruttamento della manodopera nei paesi capitalisti, e una fotografia del Congresso di Baku per la liberazione dei popoli dell’Oriente, tenutosi nel 1920.

Approfondisci

Il riso rosso è un racconto della nevrosi di guerra e delle conseguenze da shock bellico. Protagonista è un soldato impegnato in una tragica ritirata sotto un sole cocente, un ufficiale che cammina da dieci ore e vede continuamente cadere intorno a sé uomini sopraffatti dal caldo e dalla fatica, tesi nello sforzo disperato della sopravvivenza.

Diciannove frammenti che parlano della guerra e delle sue conseguenze, anticipando il senso tragico di ciò che l’avvento della guerra di massa lascia sul campo quando le armi tacciono. Il libro si ispira al conflitto russo-giapponese, ma nulla in queste pagine offre un concreto riferimento a quei fatti, cui del resto lo scrittore non partecipò in alcun modo. Attraverso toni crudi ed esasperazioni grottesche, Andreev descrive con dieci anni di anticipo lo scenario umano, esistenziale e fisico di chi esce dalla guerra e “torna a casa”: una massa di invalidi, colpiti e feriti nella mente, prima ancora che nel corpo, incapaci di tornare a riprendere il corso normale della loro vita.

Dal patrimonio: in occasione della chiusura della mostra, la Fondazione propone il Kit didattico ‘900 la Stagione dei Diri

Esigenza di verità e consapevolezza storica

Gli artisti innovativi e la Rivoluzione d’Ottobre

Elogio della disobbedienza civile

Dal patrimonio: in occasione della chiusura della mostra, la Fondazione propone il Kit didattico ‘900 la Stagione dei Diritti \ Scarica il kit e visita il portale Scuoladicittadinanzaeuropea.it

Il Novecento è il secolo dei grandi cambiamenti e delle grandi conquiste: ad ogni livello della vita collettiva ha scardinato il sistema costituito.

Momenti di ribellione, lotte, riscatti hanno segnato il processo di emancipazione di soggetti prima tenuti ai margini della vita pubblica (lavoratori, donne, giovani, minoranze, popoli coloniali, etc.).

Questo processo non è stato lineare ma è stato segnato anche da arretramenti, dalla confisca di diritti dati per acquisiti, da contrattazioni sulla base dei rapporti di forza tra istanze e interessi contrapposti in cui si articolava la società.

Per i movimenti rivendicativi del Novecento è stata la piazza il luogo fisico in cui è avvenuta la presa di parola. Sono state le piazze a fare la storia, con i loro cortei, i loro assembramenti, i loro comizi, i loro momenti di condivisione e affermazione di parole d’ordine e istanze, come una nuova agorà decisionale in grado di ridisegnare i contorni della cittadinanza e della comunità.

In alcuni casi la piazza ha rappresentato il luogo in cui si sono affermate forze che hanno chiesto e ottenuto la marginalizzazione e l’annullamento dei diritti di interi gruppi sociali. Il Novecento insegna che la conquista dei diritti non deve essere data per scontata e che la loro stessa definizione dipende da condizioni sociali, culturali e politiche in continuo cambiamento. Proprio per questo la loro difesa e il loro ampliamentodipendono dall’impegno di tutti noi.

Esigenza di verità e consapevolezza storica

Articolo del Laboratorio Dire la verità – riflessione pubblica su libertà di parola, libertà e potere

L’esercizio della verità, a qualunque livello, necessita di un ambiente in cui la consapevolezza storica abbia un ruolo predominante. La “verità” è infatti una relazione sociale la cui evidenza, più o meno apparente, è in quanto tale contendibile e dunque richiede un continuo impegno della comunità per garantire la manutenzione dei nessi e degli snodi fattuali che ci permettono di ripercorrere/ripensare pezzi di passato ritenuti socialmente rilevanti, a seconda delle epoche e delle pubbliche emergenze del momento.

Per questo il processo di marginalizzazione politica della storia, che da molti anni si può evincere anche dalla scarsa rilevanza attribuita dal Ministero della Pubblica Istruzione all’insegnamento della disciplina (riduzione delle ore assegnate negli istituti professionali, eliminazione della traccia di storia all’esame di Stato, mancata separazione da filosofia nei licei, ecc), non può e non deve essere inteso come uno dei tanti adeguamenti dei programmi scolastici, non di rado definiti soprattutto sulla base di una ristretta logica “pedagogista”. La storia, in quanto sforzo di comprensione del passato, segnala in sé un’esigenza di verità che probabilmente è alla base del grande interesse che suscita nella cittadinanza come tra l’altro dimostra la crescente attenzione verso programmi televisivi, festival, iniziative editoriali legate alla storia, dall’antica alla contemporanea.

E’ probabile che lo specifico disinteresse della classe politica sia frutto di una superficialità di giudizio che considera la storia come una serie di racconti più o meno commendevoli del passato, una raccolta di antiquariato di cui si può, anzi si deve, fare a meno nel momento in cui urge trovare più spazio alle discipline del presente, alla pratica “utile” (lingue, informatica, laboratori ecc). Un tempo regina incontrastata nei processi di formazione della classe dirigente e in quelli dell’elaborazione intellettuale di gran parte delle scienze sociali, la storia appare oggi una sorta di ancella secondaria in quanto non sembrerebbe fornire “competenze”. In realtà la storia a scuola dovrebbe essere una sorta di competenza generale, una pre-materia che, coltivando la complessità degli eventi umani, facilita la consapevolezza del contesto politico, sociale, economico in cui viviamo.

Individuando uno dei fattori della crisi del sistema politico italiano nella mancanza di una classe dirigente, Piero Gobetti invocava una nuova «generazione di storici», proprio per evitare che la politica fosse ridotta a cronaca, cioè amministrazione di un presente privo di futuro. D’altronde, sino agli ’70 e ’80 del XX secolo gli intellettuali e in particolare gli scienziati sociali erano debitori verso la conoscenza storica senza la quale le loro analisi sarebbero apparse prive di efficacia. Si pensi a Marx, Mosca, Weber, Keynes, Schumpeter, solo per fare pochissimi nomi. Ma anche guardando alla classe politica, per tutto il XIX e gran parte del XX secolo non sarebbe stato possibile esercitare una vera leadership senza il possesso di una solida cultura storica: da Gladstone a Cavour, da Thiers a Bismarck, da De Gasperi a Togliatti, da De Gaulle a Brandt e si potrebbe continuare a lungo. Una verità talmente radicata nel sentire comune che il maggior pedagogista italiano dell’800, Aristide Gabelli, ha potuto affermare che “quando gli uomini di Stato non sanno la storia è come se tutto un popolo fosse senza passato”.

La crisi della ragione storica intesa come razionalità “positivista” seguita alla fine della guerra fredda ha messo in moto una reazione che ha condotto le scienze sociali a prendere le distanze dalla storia e dalla sua complessità, a specializzarsi – ritagliandosi settori sempre più ristretti di competenze tecniche – e dunque a isolarsi, scegliendo la strada della de-contestualizzazione dei problemi del presente, preludio a quel particolare tipo di falsificazione che si produce quando fatti reali vengono accentuati ed esasperati o, appunto, decontestualizzati. E’ questo l’ambito entro cui si è affermato un sistema di riflessione sulla crisi avviatasi nel XXI secolo tutto incentrato sulla semplificazione delle proposte di soluzione dei problemi sociali. Con questo non si vuole intendere che la complessità sia scomparsa dagli orizzonti della scienza e della politica. Semplicemente, la complessità veicolata dalla storia, così radicata nei processi di formazione della società, è stata sostituita, a iniziare dalla seconda metà del ‘900, da una nuova complessità, teorizzata questa volta, ad esempio, dalla matematica, che pensa i diversi elementi della società come variabili astratte, ma connesse tra di loro.

Tuttavia non si può negare che tale tendenza alla marginalizzazione della storia trovi la propria ragione, più o meno inconscia, nel difficile rapporto della nostra società con la verità, che per l’indagine storica rimane per forza di cose un orizzonte, un’aspirazione, ineliminabile. Nel concreto – al di là della nota espressione di Leopold Ranke per il quale lo storico deve proporsi unicamente la descrizione delle cose “come sono avvenute” – la storia oggi, anche fuori dalle aule scolastiche, dovrebbe essere considerata soprattutto un percorso critico teso all’accertamento dei fatti attraverso fonti verificabili. Si tratta come è evidente di un procedimento e dunque di una cultura che configgono apertamente con le necessità dell’attuale presentificazione del sapere, incentrata sulla rete e sulla velocità/brevità dell’informazione. Ma se descrivere gli eventi, verificandone la veridicità, rimane un compito ineludibile per gli storici, va anche detto che non possono e non debbono limitarsi a quello, ma devono andare oltre, cercando di comprenderli che è obiettivo ben diverso da giudicarli. Su questo Marc Bloch ha scritto parole limpide quanto definitive che rinviano direttamente al tema del rapporto tra storia e verità: “Non diciamo che il buon storico è senza passioni; ha per lo meno quella di comprendere. Parola, non nascondiamocelo, gravida di difficoltà, ma anche di speranze. Soprattutto carica di amicizia. Persino nell’azione noi giudichiamo troppo. E’ così comodo gridare: ‘Alla forca!’ Non comprendiamo mai abbastanza. Colui che differisce da noi – straniero, avversario politico – passa quasi necessariamente, per un malvagio. Anche per condurre le lotte che si presentano come inevitabili, occorrerebbe un po’ più di intelligenza delle anime; e tanto più per evitarle se si è ancora in tempo. La storia, pur che rinunci alle sue false arie di arcangelo, deve aiutarci a guarire da questo difetto. E’ una vasta esperienza delle varietà umane , un lungo incontro degli uomini. La vita, al pari della scienza, ha tutto da guadagnare da che questo incontro sia fraterno”.

Gli artisti innovativi e la Rivoluzione d’Ottobre

Descrizione

Il testo di Todorov che viene pubblicato in questo eBook ha costituito l’intervento inaugurale del terzo ‘900Fest, il festival di storia che si tiene a Forlì e che è dedicato alle “dittature, totalitarismo, democrazie”.

Nel momento in cui la public history inizia anche in Italia a presentarsi con una riflessione e con un impegno organizzativo nuovi, in cui i master sulla divulgazione storica, sulla comunicazione di storia e sulla public history si moltiplicano e cercano di rispondere a una richiesta di formazione nuova, insieme teorica e professionalizzante, il lascito culturale e intellettuale di Todorov si manifesta come uno dei più preziosi e utili per affrontare il nesso non sempre facile del passato e del presente, della memoria e della storia.

Conosci gli autori

Tzvetan Todorov, nato a Sofia, in Bulgaria, nel 1939, è vissuto in Francia dall’inizio degli anni Sessanta. Direttore di ricerca onorario al Centro Nazionale di Ricerca Scientifica di Parigi, ha ricevuto numerosi premi in Italia e all’estero, tra i quali, nel 2008, il premio Principe delle Asturie per le Scienze sociali. Con Garzanti ha pubblicato La letteratura fantastica (1970), Teorie del simbolo (1984), Di fronte all’estremo (1992), Una tragedia vissuta (1995), Memoria del male, tentazione del bene (2001), Il nuovo disordine mondiale (2003), Lo spirito dell’illuminismo (2007), La letteratura in pericolo (2008), La paura dei barbari (2009), La bellezza salverà il mondo (2010), Gli altri vivono in noi, e noi viviamo in loro (2011), I nemici intimi della democrazia (2012), Goya (2013), La pittura dei lumi (2014), Resistenti (2016), Il caso Rembrandt (2017). Muore a Parigi nel 2017 dopo una lunga malattia.

Marcello Flores (Padova, 1945) ha insegnato Storia contemporanea e Storia comparata nell’Università di Siena, dove ha diretto anche il Master in Human Rights and Genocide studies, e nell’Università di Trieste. Tra i suoi libri: Il secolo del tradimento. Da Mata Hari a Snowden 1914-2014, (il Mulino, 2017), Il genocidio degli armeni (il Mulino, nuova ed. 2015), Traditori. Una storia politica e culturale (il Mulino, 2015), Storia dei diritti umani (il Mulino, nuova ed. 2012), La fine del comunismo (Bruno Mondadori, 2011) e 1917. La Rivoluzione (Einaudi, 2007). Con Feltrinelli ha pubblicato Tutta la violenza di un secolo (2005) e La forza del mito. La rivoluzione russa e il miraggio del socialismo (2017).

Elogio della disobbedienza civile

A 200 anni dalla nascita di Henry David Thoreau (12 luglio 1817 – 6 maggio 1862), è importante ritornare a riflettere sul senso e sul contenuto della disobbedienza civile, concetto cui per primo egli diede nome e contenuto. Lo facciamo proponendo una riflessione di Goffredo Fofi, (che ringraziamo per averci autorizzato a pubblicare).

La democrazia non è solo il diritto alla parola, ma anche preoccuparsi della difesa degli spazi, dei modi e delle pratiche che ne consentono l’esercizio.

Questione saliente che riguarda il futuro della libertà di parola e del diritto alla libertà oggi in molti contesti. E che riguarda anche noi, qui, quando torniamo a ripercorrere ciò che accadde nel luglio 2001 a Genova, una storia che ancora pesa nel nostro presente.

Di Genova nella memoria pubblica rimangono le scene della violenza di strada.

Come spesso accade la memoria è parziale e lascia in ombra molte altre cose. Per esempio la solitudine, l’abbandono dei cittadini e la scissione tra rappresentanti e rappresentati che lì subirono una doppia violenza, non solo fisica: da una parte violati nel proprio diritto ad esserci e ad esprimere con forza una certa agenda di priorità (voleva dire: quale modello di sviluppo? come rispondere alle sfide del cambiamento climatico? Come riequilibrare il rapporto tra Nord e Sud del mondo?), dall’altra violati nel non aver incontrato forme organizzate che in loro rappresentanza sapessero cogliere in positivo quella disobbedienza.

La disobbedienza civile si presentò a quell’appuntamento ma poi si trovò sola senza che qualcuno si candidasse a riprendere ciò che per terra era rimasto, facendosi portatore di una generazione trasversale di coscienze. E’ la sfida alla politica che sta ancora oggi davanti a noi, spesso senza risposte adeguate e all’altezza delle sfide che ancora segnano il nostro presente e in attesa di un’agenda per un futuro condiviso.

Goffredo Fofi, da Elogio della disobbedienza civile, Nottetempo, Roma 2015 pp. 27-31.

Se è la disobbedienza civile, come sono convinto, la strada giusta per affrontare i problemi più gravi del nostro presente, è utile tornare indietro e vedere come è stata definita in passato.

Praticare la disobbedienza civile significò, per Gandhi, e dovrebbe significare per noi “porsi fuori legge in odo civile, ossia non violento. Il seguace della disobbedienza civile si espone alle sanzioni della legge e si sottopone di buon grado all’incarcerazione”. La disobbedienza civile presuppone, dunque “la diposizione a obbedire spontaneamente alle leggi, e non per timore delle sanzioni che esse prevedono”. A fianco della disobbedienza civile esiste l’obbedienza civile, ragionata, alle leggi che è giusto rispettare. Era anche questa la convinzione di Thoreau quando rifiutò di pagare, nel lontano 1846, una tassa destinata a finanziare l’esercito degli Stati Uniti in una guerra contro il Messico che egli considerava ingiusta, ribadendo tuttavia che pagava molto volentieri le tasse per la manutenzione delle strade o delle scuole. Ma l’obbedienza allo Stato non ha più senso o valore quando si sospetta o si sa che la nostra moneta servirà “a comprare un uomo o un moschetto con cui sparare a qualcuno”. Egli scrisse: “Il solo obbligo che ho il diritto di arrogarmi è quello di fare sempre e comunque ciò che ritengo giusto, e di rifiutare le imposizioni della legge [quella legge che non ha mai reso gli uomini più giusti, neppure di poco”] quando spingono a commettere atti che la mia coscienza e la mia coscienza delle cose considerino ingiusti”.

Gandhi avrebbe aggiunto: quando mi portano a collaborare con il male.

Scrive Thoreau:

“Mi piace immaginare uno Stato che possa permettersi di essere giusto con tutti gli uomini, e di trattare l’individuo con il rispetto che si ha per un proprio vicino; uno Stato, ancora, che non consideri in contrasto con la propria tranquillità il fatto che alcuni vivano in disparte, senza immischiarsi nei suoi affari e senza lasciarsene sopraffare. – Individui che abbiano compito tutti i loro doveri di vicini e di esseri umani”.

Ma siccome si vive in società, in mezzo agli altri, e di una legge e di uno Stato che regoli la civile convivenza tra gli uomini si ha bisogno “ubbidirò di buon grado a quelli che sanno e possono fare meglio di me, e in molte cose anche quelli che non sanno e possono fare altrettanto bene”.

La disobbedienza civile è uno strumento a cui tutti i cittadini possono ricorrere. Nel 1946, Gandhi lesse Thoreau e individuò molto chiaramente quale dev’essere il fulcro di ogni azione di disobbedienza:

“Ogni violazione di una legge comporta una punizione. Una legge non diviene ingiusta semplicemente perché io lo affermo, tuttavia a mio parere essa rimane ingiusta. Lo stato ha il diritto di applicarla finché è contemplata nei codici, io devo resistere a essa in modo nonviolento. E lo faccio violando la legge e sottomettendomi pacificamente all’arresto e all’imprigionamento”.

Come aveva accettato di fare Thoreau nella sua breve esperienza, molti decenni prima. Il nodo della questione è tutto qui, ieri come oggi. Riguarda sia Thoreau che Gandhi ed è un nodo di civiltà che il ’900 ha voluto disattendere nella duplice convinzione – infine unificata sotto il dominio della seconda – dell’“assoluto dello Stato” e dell’“assoluto del benessere”, secondo la distinzione di Capitini, e che il 2000 sembra semplicemente ignorare, nelle ideologie unificanti e nello stesso sistema “globale” di dominio che caratterizzano i nostri anni, cui si contrappongono soltanto fondamentalismi non meno oppressivi. È il nodo, in definitiva, del rapporto dell’individuo con lo Stato, che, oltre alla presenza di Stati particolarmente oppressivi, contempla la contemporanea importanza delle ragioni di Antigone e di quelle di Creonte: della irrinunciabilità, contro lo Stato che non li rispettasse, dei diritti-doveri che appartengono alla sfera della morale e dell’umanità e di cui ogni individuo dovrebbe essere partecipe e difensore; e dell’adesione dell’individuo a quelle leggi che, riguardando tutti, permettono nei fatti un’armonica convivenza, nel rispetto di regole comuni stabilite con il concorso delle maggioranze pensanti e non manipolate, per il rispetto e la difesa degli interessi comuni. Anche se una “minoranza di uno” può e deve, se così ritiene, ribellarsi a una legge particolare.