Progresso

Capitolo 9

Senza deviazione dalla norma,

il progresso non è possibile.

Frank Zappa

Con le rivoluzioni industriali – in particolare a partire dalla seconda quando il legame dell’industria con la scienza diventa strettissimo – si diffonde una enorme fiducia nel progresso e nelle possibilità dell’uomo di controllare, in maniera in precedenza impensabile, la natura come il mondo circostante. Mentre i primi voli consentono di appropriarsi di una quarta dimensione, quella dell’aria, dopo avere conquistato e domato la terra, il fuoco e l’acqua, la medicina moderna, con le vaccinazioni e gli antibiotici, inizia a porre le basi per un allungamento senza precedenti della speranza di vita.

Verso l’infinito e oltre

Ma la corsa dell’uomo pare inarrestabile e si rivolge allo spazio, arrivando ben presto sulla Luna e poi iniziando a coltivare e a realizzare il sogno dell’esplorazione di Marte. Al tempo stesso si conseguono progressi eccezionali anche nella scoperta e nell’esplorazione dell’infinitamente piccolo che apre orizzonti in gran parte ancora inesplorati alla medicina e alle biotecnologie. In questa evoluzione, a causa di inconsapevolezza o per la ricerca spregiudicata del profitto, non si è guardato ai costi umani e materiali posti dallo sviluppo.

Nuovo paradigma

Oggi, durante la quarta rivoluzione industriale, per la prima volta nella storia umana il cambiamento tecnologico non è accompagnato, nelle società occidentali, da una visione di futuro come continuo miglioramento. Proprio mentre l’uomo si convinceva di essere padrone del mondo, il mondo ha esaurito le risorse, mettendo l’uomo di fronte alla necessità di

pensare un nuovo modello di sviluppo.

Guarda la photogallery

1. L. S. Mercier, L’anno due mila quattrocento quaranta, t. I, Genova, Stamperia de’ cittad. Domenico Porcile, e C., 1798, p. 68.

“Io era meravigliato di trovare tanta proprietà e tanto buon ordine nelle strade: si sarebbe detto che era il giorno della Festa del Signore: la città sembrava non ostante straordinariamente popolata, in ciascheduna strada eravi una Guardia che vegliava all’ordine pubblico: vi dirigeva il corso delle vetture, quello degli uomini aggravati di peso sempre proporzionato alle loro forze, a’ quali essi facean dare un libero passaggio. Non si vedea giammai un infelice con lena affannata, bagnato di sudore, cogli occhi sanguigni, e col capo compresso curvarsi sotto un peso che presso un popolo umano non era fatto che per un animale da soma: il ricco non si prendeva giuoco dell’umanità mediante un sol mercede di denaro. Ancora meno si vedeva un sesso debole, e delicato nato per adempiere ai doveri più dolci e più interessanti della Società, funestare lo sguardo dei passaggieri, con trasformarsi in portatore di pesi”

2. William Godwin, Enquiry concerning political justice and its influence on morals and happiness, vol. I, London, Robinson, 1796, p. 269.

“That progress, which may be carried on through a longer time and a greater variety of articles than his forefight can delineate, ha may be expected to desire should take place in a mild and gradual, though incessant advance, not by violent leaps, not by concussions which may espose millions to risk, and sweep generations of men from the stage of existence”. [Quel progresso, che potrebbe essere portato avanti attraverso un tempo più lungo e una maggiore varietà di articoli di quanto il suo scontro frontale può delineare, dovrebbe avvenire in un lieve e graduale, anche se incessante, progresso, non tramite salti violenti, non da sbattimenti che possono mettere a rischio milioni di persone, e spazzare generazioni di uomini dallo stato

d’esistenza.]

3. Georges Friedmann, La crise du progrès, Paris, Gallimard, 1936, p. 91.

“Le fordisme est, bien plus encore que le taylorisme […], un phénomène sociale. C’est davantage qu’une doctrine, un expérience des années 1920. Le fordisme a, de loin, débordé la personnalité et les géantes usines d’Henry Ford”.

[Il fordismo è, molto più del taylorismo, […], un fenomeno sociale. È più che una dottrina, un’esperienza degli anni Venti. Il fordismo ha di gran lunga sopraffatto la personalità di Henry Ford e le gigantesche fabbriche.]

Approfondimento

Futuro \ Pandemia e futuro sospeso

Alternative di sostenibilità tra economia, ecologia, società

Scienza \ Scienza e politica nella gestione della pandemia

Automazione, produttività e lavoro

Futuro \ Pandemia e futuro sospeso

Nel mondo della globalizzazione, di internet, del progresso industriale e tecnologico, dell’Europa unita e senza guerre, nessuno (o quasi) si aspettava che un virus potesse fermare l’incessante procedere della società. La pandemia si è imposta nelle vite di tutti, giungendo persino ad incidere sul linguaggio comunemente utilizzato: lockdown, congiunti, dpcm, sono solo alcuni esempi dei numerosi vocaboli che hanno preso a riempire i mezzi di informazione, il dibattito politico e culturale. Tra tutte le parole che sempre più spesso affollano il panorama informativo, ce n’è almeno una che sembra essere come scomparsa: futuro.

Questa notevole assenza non risulta casuale. In un contesto emergenziale e pandemico non sembra esserci spazio per immaginare il futuro. L’esigenza di contenere la diffusione del virus e la necessità di tutelare la salute (individuale e collettiva) hanno inciso anche sul fluire del tempo: si deve far fronte alle esigenze del momento, alle contingenze che il dilagare del virus determina di volta in volta. Come immaginare un domani, se si vive un costante presente? È diventato molto comune scandire la vita in “fasi”, avendo a riferimento i provvedimenti assunti dalle autorità per fronteggiare l’emergenza, ma si tratta pur sempre di un’unica dimensione temporale, quella pandemica appunto. Il tempo è ridotto ad una sorta di bolla unidimensionale.

La scomparsa della progettualità futura risulta evidente se si osservano gli interventi economici di sostegno alle attività – commerciali e professionali – colpite dalla pandemia (o, per meglio dire, dalle limitazioni che sono scaturite dalla necessità di arginare la diffusione del virus). Si tratta di misure immaginate per far fronte alle esigenze del momento. Si pensi alla proroga della cassa integrazione o al blocco dei licenziamenti: provvedimenti che, di fatto, rinviano ad un imprecisato domani l’adozione (eventuale) di azioni per un “dopo” pandemia.

Guardando al mondo del lavoro, d’altronde, ci si accorge di quanto la pandemia da Covid 19 abbia congelato il tempo e azzerato il futuro.

L’ultimo Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie – pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’1 giugno 2020 – alla Tabella 2.6, conferma il contratto di lavoro a tempo determinato quale tipologia privilegiata dai datori di lavoro per l’attivazione di un rapporto: la percentuale registrata, per l’anno 2019, si attesta intorno al 66% del totale, distribuita in maniera abbastanza omogenea in tutte le fasce d’età. Una tipologia contrattuale che rende il lavoratore debole, esposto a maggiori rischi soprattutto in un contesto emergenziale. Sebbene sia stato consentito il rinnovo/proroga di questi contratti, derogando momentaneamente ad alcuni limiti legislativamente posti, considerata l’incertezza della situazione, appare invero difficile che un tale intervento sia sufficiente a garantire la conservazione dei rapporti in essere.

Se si accendono i riflettori sul mondo del lavoro giovanile, poi, si scorge un deterioramento delle problematiche che più in generale hanno investito l’intero settore. L’emergenza ha inciso profondamente su inserimento e crescita professionale: molti concorsi pubblici sono stati sospesi o rinviati, senza una prospettiva temporale certa di ripresa; molti tirocini sono stati sospesi, altri annullati o riconvertiti in percorsi formativi a distanza; molti datori di lavoro hanno fermato le ricerche di nuovo personale, mentre alcune esperienze lavorative sono state avviate in modalità “smart-working”. In particolare, quest’ultima forma di lavoro, quando riguarda un neo-assunto, annulla un aspetto fondamentale dell’inserimento, quale lo stringere un rapporto anche personale con colleghi e responsabili. Si tenga presente, infine, che, dal rapporto “Il mercato del lavoro 2019” – realizzato nell’ambito dell’accordo quadro tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal – i giovani (15-29 anni) alla prima esperienza lavorativa sono tendenzialmente destinatari di contratti a tempo determinato (nel ciclo 2014-2018 il 41% dei contratti è a tempo determinato, mentre il 17,5% sono tirocini).

I lavoratori dello spettacolo in piazza del Duomo a Milano il 10 ottobre per chiedere il sostegno del Governo

Un contesto pandemico, dunque, rende difficoltoso – perdurante l’emergenza – adottare misure che riescano a guardare al futuro, il quale viene sospeso, così come la progettualità, che viene inibita dall’incertezza del futuro. C’è, però, nel nostro ordinamento giuridico un testo normativo che guarda sempre al futuro, anche nell’incertezza: la Costituzione.

Come molte delle Carte costituzionali scritte intorno alla metà del secolo scorso, la Costituzione italiana nasce anzitutto con lo sguardo rivolto al passato, argine per impedire il riproporsi di quelle condizioni che avevano determinato l’avvento del fascismo. A ben vedere, però, la nostra Costituzione, con grande lungimiranza, volge lo sguardo anche e altrettanto efficacemente al futuro. Essa è in moto continuo verso il futuro, per il tramite del progetto di rinnovamento sociale che la connota, e persegue non solo l’obiettivo di dettare le regole per il comune vivere sociale, ma anche di disegnare un modello per gli sviluppi futuri dell’ordinamento, che fonda e in cui trova applicazione.

Si instaura, così, un rapporto del tutto particolare tra Costituzione e tempo, poiché questa riesce a guardare, contestualmente, tanto al passato quanto al futuro. La disposizione che prima e più di tutte veicola questo progetto di moto continuo verso il futuro è l’art. 3, secondo comma, Cost., che attribuisce allo Stato il fondamentale compito di rimuovere gli ostacoli di vario ordine che impediscono il pieno sviluppo delle persone. A questa previsione, poi, se ne ricollegano molte altre tra cui, ad esempio, l’art. 41 Cost., che prevede la possibilità di limitare l’attività economica solo in presenza di alcune condizioni, tra cui la tutela dell’utilità “sociale”.

Il futuro, dunque, è al centro di tutto il progetto di rinnovamento sociale di cui la Costituzione è portatrice, un futuro che nel disegno costituzionale dovrebbe tendere sempre a migliorarsi e a garantire la piena affermazione di tutti gli individui. Quando l’urgenza finirà, quando tornerà la tri-dimensione temporale – passato, presente e futuro – che caratterizza le nostre vite, questo aspetto dovrà essere valorizzato. Bisognerà ricominciare a progettare il futuro, soprattutto il mondo del lavoro, cercando di non incorrere negli errori che sono stati fatti prima della pandemia e che, in una situazione così imprevedibile e drammatica, hanno avuto un impatto devastante su numerose esistenze, facendo sì che il futuro sparisse non solo dall’orizzonte politico, ma anche dall’orizzonte personale di molti.

Alternative di sostenibilità tra economia, ecologia, società

Partecipanti

Alberto Majocchi (Università degli Studi di Pavia), Lorenzo Sacconi (Università degli Studi di Milano), Sabina Ratti (Alleanza per o Sviluppo Sostenibile), Luca Carra (giornalista, Scienze in Rete), Nicolò Giangrande (Università degli Studi di Salerno), Niccolò Donati (Università degli Studi di Milano), Massimo Amato (Università Bocconi), Marina Trentin (Fondazione Feltrinelli)

1. Confini strutturali

1.1 Globalizzazione, disparità e impatto ambientale

Il processo di globalizzazione è stato promosso principalmente dagli sviluppi tecnologici nei settori dell’informatica e dei trasporti ed è stato sostenuto da una larga diffusione delle tecnologie mature, che ha consentito ai sistemi economici dotati di una sovrabbondante offerta di manodopera di diventare competitivi anche nella produzione industriale. In questo modo la globalizzazione ha permesso a molti Paesi di avviare un processo accelerato di sviluppo economico. Tuttavia, la diffusione della tecnologia non sarebbe stata in grado di sostenere da sola l’avvio dello sviluppo economico senza un’adeguata disponibilità di capitali, messa a disposizione dalla liberalizzazione del mercato, spostando enormi flussi di risorse da aree caratterizzate da un eccesso di risparmio rispetto agli investimenti verso quelle capaci di assorbire tale surplus. Questo ha consentito di finanziare il livello crescente di investimenti necessario per sostenere il decollo della produzione industriale.

Quali sono le conseguenze del decollo industriale nei Paesi in via di sviluppo? Ne parla Alberto Majocchi.

A partire da questa prima introduzione, Alberto Majocchi, professore di Scienza delle Finanze all’Università degli studi di Pavia, prosegue illustrando come la crescita della produzione industriale nei Paesi in Via di Sviluppo sia riuscita a trovare degli sbocchi adeguati grazie all’apertura dei mercati sostenuta dalla progressiva caduta degli ostacoli al commercio internazionale, promossa dai rounds di negoziati commerciali che si sono succeduti nell’ambito dell’Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e il Commercio (GATT). In questo modo si è avviata la redistribuzione delle attività produttive, con una specializzazione dei Paesi in Via di Sviluppo nelle produzioni più tradizionali, mentre le economie più avanzate mantengono il controllo dei mercati nei settori più innovativi.

Una volta riconosciuti questi effetti positivi derivati per tutti i Paesi – inclusi quelli in Via di Sviluppo – da una progressiva liberalizzazione del commercio internazionale, occorre tuttavia prendere in considerazione anche i problemi legati alla crescente integrazione dell’economia mondiale dal punto di vista dell’ambiente e della stabilità dei sistemi economici e sociali coinvolti nel processo di globalizzazione, continua Majocchi.

La crescita del commercio internazionale produce, infatti, effetti ambientali positivi nelle aree che vengono progressivamente integrate nell’economia mondiale se queste si sono dotate di una buona politica ambientale. Viceversa, in territori sprovvisti di efficaci policy per la tutela dell’ambiente, alla crescita della produzione si accompagna il deterioramento delle condizioni ambientali, non solo a livello locale o regionale ma altresì a livello globale, a causa dell’uso eccessivo delle risorse naturali, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, dell’aumento delle quantità di rifiuti prodotti e in particolare a causa della crescita incontrollata delle emissioni di CO2, che ha reso drammatico il rischio di cambiamenti climatici.

È il caso ad, esempio, di ciò che si sta verificando nei territori dell’Amazzonia, in cui, secondo i dati forniti da Greenpeace , il tasso di deforestazione è aumentato del 30% nell’ultimo anno e, tra agosto 2018 e luglio 2019, ha raggiunto il suo picco più alto registrato dal 2008.

Quando si parla di cambiamenti climatici è fondamentale tenere presente che la complessità del quadro di riferimento non ci permette di prescindere da ragionamenti su scale spaziali e cronologiche multiple. Si tratta di un rapporto complesso tra scale diverse che è difficile da leggere e interpretare ma di cui è imprescindibile tenere conto.

1.2 Competitività del sistema economico e dominio del PIL

In questo contesto di economia globalizzata, l’obiettivo prioritario della politica economica diventa quello di garantire la competitività di ogni sistema economico. Accade spesso, tuttavia, che per raggiungere tale obiettivo e garantire al contempo una riduzione dei costi, siano sacrificate le politiche del benessere, sociali e ambientali: il rapido progresso del modello di produzione ha allargato le dimensioni dei mercati su scala universale, mentre la politica che ne governa l’evoluzione, e che dovrebbe stabilirne le regole, è ancora limitata in confini più ristretti, regionali o nazionali. In assenza di un governo dell’economia globale è la legge del più forte che si impone.

Su tale questione, si sono espressi sia Majocchi che Lorenzo Sacconi, professore di Politica Economica dell’Università degli Studi di Milano, ponendo l’accento sulla necessità di misurare il benessere non soltanto in termini di prodotto interno lordo, ma tenendo conto di altri indicatori relativi, ad esempio, alle condizioni di salute e vecchiaia della popolazione, alla riduzione dell’inquinamento, alla sicurezza sociale. In quest’ottica risulta evidente come il benessere generale possa aumentare senza essere necessariamente legato ad una crescita del prodotto interno lordo, disaccoppiando gli indicatori economici dagli indicatori di sviluppo.

L’ardua sfida della politica economica diventa dunque quella di favorire da una parte la competitività della produzione attraverso la crescita della disponibilità di beni e servizi e, dall’altra, di garantire al contempo il miglioramento del grado di protezione sociale e delle condizioni ambientali per l’insieme della popolazione. Per raggiungere questo obiettivo diventa fondamentale ispirarsi ad un modello di sviluppo che sia sostenibile, ovvero, rifacendosi alla definizione proposta nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo dell’ONU, un modello di sviluppo in grado di soddisfare le necessità delle attuali generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie.

2. Risposte possibili

2.1 La necessità di un approccio multilivello

Per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dai 193 Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, è necessario affrontare la questione in modo globale attraverso un approccio multilivello, come suggerisce Niccolò Donati, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano. Già il Rapporto Brundtland, pubblicato nel 1987 dalla norvegese Gro Harlem Brundtland, allora a capo della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, introduceva la necessità di affrontare il discorso sull’ambiente e lo sviluppo in ottica integrata: Ambiente e sviluppo non sono realtà separate, ma al contrario presentano una stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le risorse ambientali sono in via di deterioramento, così come l’ambiente non può essere protetto se la crescita non considera l’importanza anche economica del fattore ambientale. Si tratta, in breve, di problemi reciprocamente legati in un complesso sistema di causa ed effetto, che non possono essere affrontati separatamente, da singole istituzioni e con politiche frammentarie. Un mondo in cui la povertà sia endemica sarà sempre esposto a catastrofi ecologiche d’altro genere.

Emerge quindi già nel 1987 quanto sia fondamentale affrontare tali questioni attraverso una governance multilivello che consideri i diversi attori coinvolti. Esempio e applicazione di ciò è l’esperienza portata da Nicolò Giangrande, ricercatore dell’Università degli Studi del Salento, che porta un’esperienza accademica come professore presso la Facoltà dell’Amazzonia Occidentale (FAAO), un’istituzione universitaria brasiliana che si trova a Rio Branco, capitale dello stato dell’Acre. Più nello specifico, la Cátedra Barão do Rio Branco della FAAO ha l’obiettivo di analizzare le sfide e le opportunità dell’Amazzonia nell’attuale quadro di globalizzazione attraverso un programma internazionale composto da un corso dedicato e da una conferenza. Nel 2019 il tema della Cátedra, che si rivolge ad una variegata platea di studenti, è stato proprio lo “Sviluppo Sostenibile in Amazzonia”, affrontato da un punto di vista teorico e pratico.

Oltre a imprese, istituzioni, e al mondo accademico e della ricerca, anche l’arte può svolgere un ruolo importante nelle sfide poste dagli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Ne è un esempio l’impegno dell’artista e attivista francese Philippe Echaroux, che con il progetto The Blood Forest – Street Art 2.0, cerca di dare il suo contributo alla sensibilizzazione riguardo il delicato tema della deforestazione dell’Amazzonia immortalando il volto di alcuni indigeni amazzonici e proiettando questi scatti sugli alberi della foresta. In questo modo permette di comprendere come la vita di questo popolo sia davvero un unicum con ciò che lo circonda: per ogni albero in meno le possibilità che le tribù native possano continuare a vivere lì si fanno più rade.

2.2 Il ruolo del privato

L’esperienza della FAAO evidenzia anche la funzione svolta dal settore privato nella promozione di politiche a favore della sostenibilità, sociale e ambientale.

La conferenza internazionale, che si è svolta il 23 agosto nel teatro della FAAO, si è infatti focalizzata sulla “Condotta d’Impresa Responsabile in Brasile e nella regione amazzonica” e ha rappresentato l’evento di chiusura della Cátedra, vedendo il coinvolgimento di relatori provenienti da enti e livelli di governance differenti. Il confronto ha raccolto rappresentanti dell’Unione Europea, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di due ministeri federali brasiliani (Economia e Diritti Umani), di quattro università (FAAO, Brasile; Università del Salento, Italia; Pontificia Università Cattolica del Paraná, Brasile; Università di Monterrey, Messico), e di una organizzazione della società civile (Conectas), oltre che delle massime autorità statali e locali, il Governatore dello Stato dell’Acre e la Sindaca di Rio Branco.

Gli interventi hanno contribuito a delineare un complesso quadro in cui diventa determinante, da un lato, la cooperazione tra università, istituzioni, imprese e società civile e, dall’altro, l’adattamento a scala amazzonica di principi e norme internazionali.

Più in generale, affinché le imprese adottino sempre più un impegno verso l’attore pubblico in ottica di sostenibilità, è fondamentale che siano consapevoli dei vantaggi in termini di competitività derivanti dal suo perseguimento. Come afferma Massimo Amato, professore dell’Università Bocconi, è necessario ripensare il rapporto tra pubblico e privato perché le imprese siano mosse da un commitment pubblico. È ciò che sostiene anche Lorenzo Sacconi, il quale ribadisce che l’impresa non può perseguire la responsabilità sociale solo per un beneficio che abbia effetto sulla reputazione: è necessario modificarne il purpose. Come sostengono Porter e Van der Linde[1], una stringente regolamentazione ambientale può indurre le imprese ad una maggiore efficienza, nonché a stimolare ed incoraggiare l’innovazione, che a sua volta contribuisce ad aumentare ulteriormente la competitività.

Il passaggio a fonti di energia sostenibili comporta due livelli di costo: quello di adeguamento alla nuova regolamentazione e quello di introduzione dell’innovazione.

Gli autori affermano che i costi risparmiati grazie all’adozione di nuove tecnologie sono più che sufficienti a compensare sia i costi cosiddetti “di compliance”, ovvero di adeguamento alla regolamentazione, sia quelli necessari all’introduzione dell’innovazione. In quest’ottica una regolamentazione adeguata fornisce segnali chiari alle imprese, utili a ridurre o eliminare le inefficienze nello sfruttamento delle risorse, nonché alla possibilità di ridurre l’incertezza degli investimenti ambientali. Inoltre, può stimolare una maggiore coscienza, nei soggetti pubblici e nei cittadini privati, della necessità di migliorare il contesto ambientale, stimolando così la nascita di una domanda specifica rispetto a beni e servizi ambientali.

Un interessante esempio di intervento da parte del privato nel processo di valorizzazione di beni comuni è quello del Bosco in Città, citato da Luigi Carra, giornalista direttore di Scienzainrete. Negli anni ‘70 il Comune di Milano, con i sindaci Aniasi e Tonioli, fece la scommessa di creare un’estesa area che mobilitasse il volontariato partendo dal privato sociale. Si tratta di un’esperienza di successo in cui il privato, incaricandosi dell’esternalizzazione della gestione di un ampio spazio di verde pubblico, ha espresso livelli non solo di efficienza ed economicità, ma anche di efficacia nel costruire un verde urbano di qualità a servizio dei cittadini e del loro benessere. L’esperienza del Bosco in città risulta inoltre esempio di come i cosiddetti “beni pubblici” siano da intendersi come rispondenti non solo agli interessi di tutti, rischiando di essere considerati di nessuno, ma anche a interessi di categorie di stakeholders che usano il valore dei beni comuni per investirci: le abitazioni nei pressi del Bosco in Città, infatti, hanno aumentato considerevolmente il loro valore.

[1] Porter, Michael E., and Claas van der Linde. 1995. “Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship.” Journal of Economic Perspectives, 9 (4): 97-118.

Scienza \ Scienza e politica nella gestione della pandemia

La pandemia di Covid-19 ha attirato un rinnovato interesse per il rapporto tra politica e scienza. I media generalmente inquadrano questa relazione come un’antinomia tra le parole competenti della scienza e gli interessi elettorali della politica. Anthony Fauci e Donald Trump rappresentano perfettamente i due volti di questa narrativa: l’eroe, l’immunologo guidato dalla competenza, e l’antagonista, il politico guidato dai propri elettori. Un aspetto spesso trascurato, però, riguarda le relazioni all’interno delle scienze e tra scienze diverse. Il consenso tra gli scienziati è tutt’altro che universale, e in particolare nel caso del Covid-19; inoltre, discipline diverse sottolineano problemi e soluzioni diversi. Questo pluralismo, in aggiunta, è quotidianamente rappresentato sia nei media tradizionali che sui social, con diversi effetti sull’opinione pubblica, la sua fiducia negli esperti e nella scienza, e la sua propensione a seguire le disposizioni.

In primo luogo, bisogna considerare che ci sono opinioni diverse, e talvolta contraddittorie, anche tra esperti medici, virologi e immunologi. Che il disaccordo sia un aspetto fondamentale del progresso della ricerca scientifica è ovvio per chiunque sia impegnato in questo settore, ma lo è molto meno per il grande pubblico. C’è una differenza quasi fisiologica tra il peso che i non esperti attribuiscono alle opinioni degli esperti e quello che vi danno gli esperti stessi, soprattutto quando il disaccordo (o il conflitto) è enfatizzato dai media. L’incertezza, infatti, può influire sia sulla misura in cui il pubblico traduce le informazioni scientifiche in comportamenti individuali (con i relativi effetti sulla salute pubblica) sia sulla sfiducia verso esperti e decisori e la diffusione di fake news, disinformazione e teorie del complotto.

Inoltre, diversi saperi scientifici si concentrano su diverse problematiche. A metà aprile Walter Ricciardi, uno dei più importanti epidemiologi in Italia e attualmente consulente del Ministero della Salute sulla crisi del Covid-19, twittava: “Formare un epidemiologo è una delle cose più lunghe e difficili che si possano fare, ma in quattro mesi di epidemia ho visto economisti, sociologi, giornalisti, clinici, psicologi, manager, politici acquisire incredibili capacità senza mai aver frequentato nemmeno un corso breve”. Alcuni giorni dopo, Giovanni Rezza, un altro eminente scienziato e membro dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS), commentava come il rischio accettabile di contagio fosse inevitabilmente relativo: “per un uomo di sanità pubblica il rischio accettabile è zero e per un economista è dieci, dipende dal punto di vista. La politica deve fare una sintesi”.

Alle istanze spesso contrastanti offerte dalle diverse discipline scientifiche, insomma, si aggiunge il ruolo peculiare della politica come mediatore fra le scienze. Se la cronaca ha spesso presentato una narrazione che contrappone lo scienziato (“puro e consapevole”) al politico (“corrotto e in malafede”), la realtà è più complessa: i media, la scienza e la politica interagiscono e danno forma a posizioni e azioni reciproche in modi diversi.

L’imminente recessione, probabilmente la peggiore dalla seconda guerra mondiale, che solleva tensioni psicologiche e sociali, aggraverà ulteriormente la distanza tra le prescrizioni della medicina e di altre scienze. Dato questo quadro, emerge ancora più chiaramente la peculiarità della politica: piuttosto che essere un’antagonista della/e scienza/e, la politica si distingue come mediatore tra di esse, cercando di sintetizzare nella logica del potere e del consenso le istanze tendenzialmente monotematiche sollecitate dai diversi campi della conoscenza. Infatti, durante la crisi del Covid-19, diversi attori politici a qualsiasi livello (municipale, regionale o nazionale) hanno interagito (o meno) con scienziati ed esperti di varie discipline, e da questa interazione sono derivate scelte politiche e di salute pubblica che hanno avuto conseguenze sull’opinione pubblica e sui comportamenti dei cittadini.

In questa dinamica, media tradizionali e social media giocano un ruolo cruciale per diversi motivi: in termini generali, contribuiscono a costruire la percezione del consenso o del disaccordo tra gli esperti sia all’interno che tra le scienze; riferiscono e informano su sviluppi e disposizioni; spesso mediano la ricezione delle politiche da parte dei cittadini. Tuttavia, durante la pandemia alcuni dei cicli viziosi (e virtuosi) tra politica, media e scienze sono stati esacerbati.

Alla sovrabbondanza di comunicazione e informazioni, e alle problematiche che essa ha generato anche in termini di creazione di disinformazione, si sono aggiunte altre due caratteristiche dei media: da un lato, la tendenza a massimizzare la certezza e l’assertività piuttosto che le ipotesi e la complessità dei saperi scientifici; dall’altro lato, la tendenza a spettacolarizzare e polarizzare la rappresentazione del conflitto tra scienziati. Se un flusso di informazioni completo e affidabile può contribuire a rafforzare la fiducia nei confronti degli esperti, non è così quando a essere enfatizzate risultano confusione (anche fra i diversi campi di conoscenza degli scienziati: per il pubblico poco conta che un medico sia virologo, infettivologo o epidemiologo) o peggio ancora la polarizzazione delle posizioni veicolata attraverso i pareri degli esperti.

In questo difficile contesto, i responsabili politici in generale sono chiamati a prendere decisioni difficili e ad attuare politiche spesso drastiche. Il ruolo peculiare della politica è quello di accogliere, elaborare e sintetizzare le diverse istanze provenienti sia dalla scienza che dalla società in generale, venendo incontro alla necessità oggettiva di gestire i compromessi irrisolvibili tra e all’interno degli esperti.

Durante le prime settimane, cruciali per l’esito della pandemia almeno in alcune zone del Nord Italia, la risposta è variata notevolmente tra i diversi attori della scienza, della politica e dei media. Mentre la coppia di turisti cinesi veniva ricoverata a Roma (29 gennaio), seguiti dal “paziente zero” di Codogno (19 febbraio) e dall’adozione delle restrizioni per gli 11 comuni delle “Zone Rosse” (22 febbraio), sino al blocco nazionale del 9 marzo, anche gli scienziati erano divisi sul pericolo del Covid-19 e sulle misure di contenimento proposte. Quando è apparso più chiaro che l’epidemia circolava in Italia da settimane prima del paziente zero, i suggerimenti della comunità scientifica sono diventati più omogenei: ridurre al minimo i movimenti, adottare tutte le misure sanitarie possibili, praticare il distanziamento sociale e supportare le decisioni del governo.

Allo stesso tempo, i media si sono popolati di testimonianze di medici e scienziati che facevano il punto sul contagio e le prospettive di prevenzione e cura. Come già avvenuto in politica e in svariati altri campi della vita associata, si è osservata una marcata personalizzazione anche della scienza intorno a un numero piuttosto limitato di protagonisti. I meccanismi di spettacolarizzazione e polarizzazione, però, possono essere efficaci in contesti intrinsecamente competitivi come la politica, o lo sport, o il mercato della cultura popolare. Nella scienza, viceversa, gli effetti sull’opinione pubblica rischiano di essere più problematici. Vi è infatti il serio rischio che in questo modo il pubblico fatichi a coglierne l’autorevolezza dei risultati, o che via via la crescente politicizzazione dei dati e delle interpretazioni, oltre a generare “fans” e “haters”, indebolisca la solidarietà nei comportamenti collettivi.

Passato il momento della comunanza e del consenso nazionale, del “rimanere distanti oggi per poterci riabbracciare più forte domani”, l’urgenza di favorire soluzioni e proposte politiche di sintesi si fa ancora più pressante nella fase della ricostruzione e della ripartenza avviata nelle scorse settimane, in cui la politica sarà chiamata a prendere decisioni difficili e attuare politiche per alcuni aspetti forse ancora più drastiche di quelle decise durante le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria. Ricevere, elaborare e sintetizzare le istanze provenienti sia dalla scienza che dalla società in generale non pertiene tanto a una concettualizzazione “idealista” o “ingenua” della politica, quanto al fatto che essa è l’unico attore che possa e debba legittimamente assumersi questa (forse ingrata) responsabilità.

Automazione, produttività e lavoro

Si propone un estratto dello studio Il futuro del lavoro. Il ruolo dei Fondi europei e lo sviluppo locale elaborato da Andrea Gentili, Fondazione Istituto Carlo Cattaneo, per Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il testo integrale è consultabile all’interno della pubblicazione Le conseguenze del futuro Comunità, Nuove società, nuove economie.

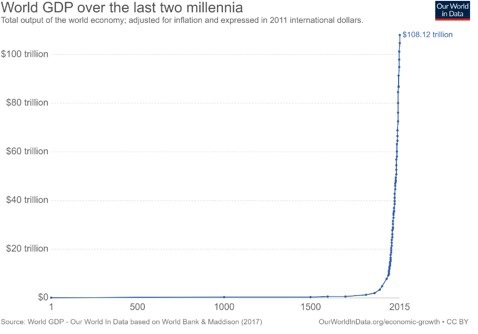

Dagli albori dello studio dell’economia, già Adam Smith e David Ricardo, seguiti da tutti i principali economisti nei 250 anni di storia della disciplina, si sono occupati della complessa relazione tra tecnologia e lavoro. I benefici legati al progresso tecnologico sono ampiamente sotto gli occhi di tutti. L’evidenza storica ci mostra come, di fatto, le nazioni dominanti negli ultimi tre secoli siano quelle che sono state maggiormente in grado di cogliere i benefici della ricerca tecnologica. In tali nazioni le condizioni economiche sono migliorate a livello aggregato e, sebbene con alterne fasi distributive (Piketty and Zucman, 2014), anche per la popolazione nel suo complesso. Quanto la crescita tecnologica abbia avuto impatto sul benessere (economico ma non solo) delle popolazioni, in un periodo di tempo estremamente ridotto, appare evidente nella Figura 6.

A fronte di tale crescita esponenziale, chi obbietterebbe all’idea che produrre di più, in meno tempo, riducendo l’errore umano possa essere negativo per un Paese? Sebbene vi sia un vasto consenso intorno ai benefici dell’avanzamento tecnologico, supportato da modellizzazione teorica ed evidenza empirica, sulla crescita economica dei Paesi esiste anche evidenza di possibili ritorni negativi.

A fronte di tale crescita esponenziale, chi obbietterebbe all’idea che produrre di più, in meno tempo, riducendo l’errore umano possa essere negativo per un Paese? Sebbene vi sia un vasto consenso intorno ai benefici dell’avanzamento tecnologico, supportato da modellizzazione teorica ed evidenza empirica, sulla crescita economica dei Paesi esiste anche evidenza di possibili ritorni negativi.

Già nel diciottesimo secolo i Luddisti si opposero con forza all’avanzamento tecnologico. Sebbene oggi si associ spesso il luddismo ad una battaglia contro l’avanzamento tecnologico in generale (perdendone nel comune dialogo la connotazione storica e sociale), i Luddisti furono il primo esempio moderno di rivolta di una classe lavoratrice contro l’avanzamento tecnologico nel loro campo lavorativo. Si trattò infatti di una rivolta organizzata dei lavoratori nel settore della tessitura (i tessitori nello specifico) che reagirono all’introduzione dei filatoi meccanizzati, in quanto tale tecnologia, di fatto, rendeva senza valore la conoscenza accumulata in anni di esperienza in quel campo, ovvero il loro capitale umano. Essi non erano infatti contro l’avanzamento tecnologico in sé ma contro l’introduzione delle macchine nel proprio settore lavorativo, ben consci che il loro relativo benessere (la tessitura al tempo per quanto lavoro durissimo per i canoni moderni era un lavoro altamente specializzato quindi relativamente ben pagato) sarebbe venuto meno assieme al loro lavoro.

Le ragioni dei luddisti di fatto possono essere estese a tutti quei lavori che nei secoli, a partire dalla prima rivoluzione industriale, sono stati soppiantati dalla macchina a vapore prima, dalla catena di montaggio poi, fino alla moderna automatizzazione ai modernissimi robot industriali e all’intelligenza artificiale. La paura di essere sostituiti, di perdere il lavoro e il salario in favore di una fredda macchina si sta estendendo in tempi moderni a gruppi sempre più larghi della popolazione dando il là a forme di preoccupazione sempre più estese e in alcuni casi a veri e propri movimenti sociali e politici che ottengono consenso in quelle fasce della popolazione che si sentono maggiormente minacciate dall’avanzata del progresso, sia sotto forma di robotizzazione del lavoro che, in generale, come forma di integrazione e modernizzazione dei paesi.

Questo fenomeno ha chiarissime connotazioni nei movimenti sovranisti ed antieuropeisti emersi nell’ultima decade. L’impossibilità di predire una così rapida evoluzione tecnologica assieme alla incapacità di adottare politiche economiche strutturalmente condivise all’interno dell’area Europea (e con esse l’incapacità comunicativa anche laddove tali politiche siano state attuate) e al dicotomico ruolo dei rappresentati eletti nelle istituzioni Europee che li ha schiacciati tra la tutela dell’interesse nazionale e gli obbiettivi comunitari hanno di fatto permesso uno scarico di responsabilità (spesso nazionali) verso “la cattiva Europa dei burocrati”.

[…]

Possiamo quindi estendere questa onda “luddista” ad una generalizzata avversione alla modernità percepita come un mondo da cui non solo non si ottengono in molti casi vantaggi, ma che spesso per altro si accompagna con un peggioramento dello stile di vita. Nello specifico ciò che maggiormente spaventa le popolazioni è infatti l’essere investiti da una concorrenza che mette a rischio i salari e il benessere acquisito. In questo modo si spiega la paura nel caso dell’automatizzazione dei robot, nel caso dell’immigrazione del migrante, nel caso delle infrastrutture del fatto che esse rendano non più sostenibile un certo modo di vivere turbando quello stile di vita. Questo fenomeno si estrinseca con maggiore forza in quei territori che vivevano un relativo benessere (ecco perché l’Italia presenta maggiore preoccupazione verso l’Europa rispetto a Spagna e Polonia che erano fortemente attardate fino agli anni ’90) in cui il capitale umano scarseggia (rendendo molto più dura la concorrenza soprattutto nelle attività lavorative ripetitive) e dove quindi i benefici dell’apertura e della modernizzazione sono di fatto più che superati dai costi percepiti delle stesse.

[…]

I robot industriali e l’IA hanno il potenziale per ribaltare il mondo della produzione (di beni e servizi) per come lo conosciamo. Macchine autonome, riprogrammabili, mobili su tutti gli assi spaziali, in grado di fare meglio e in minor tempo il lavoro umano, in grado di sostituire invece che complementare le funzioni lavorative degli uomini pongono il mondo di fronte ad una sfida non indifferente. Siamo davvero davanti a questo tipo di rivoluzione?

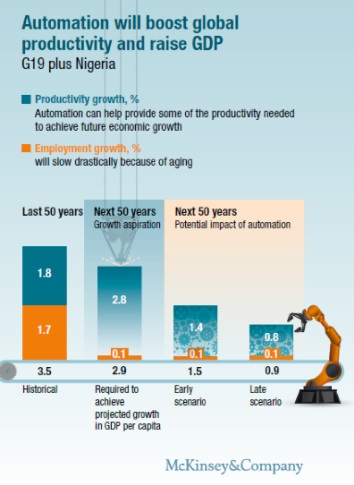

Stando a McKinsey & Company (2017) la risposta è affermativa. L’autorevole istituto di analisi sostiene infatti che nei prossimi cinquant’anni la crescita economica programmata[1] sarà di fatto quasi completamente dovuta alla crescita di produttività (Figura 13).

Gli effetti di tale fenomeno sono, come già evidenziato, particolarmente importanti. Una crescita sostenuta solo da aumento di produttività, anche in assenza di importanti ricadute negative dirette, come nel caso della crisi del 1929, implica di per sé il mancato rispetto degli obbiettivi di sviluppo proposti dai paesi. La mancanza di domanda di lavoro, a fronte di un costante aumento della popolazione (mondiale) aumenterà la pressione verso il basso dei salari indebolendo il potere di acquisto delle famiglie, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione aumentando il divario tra ricchi e poveri, bloccando la scala mobile sociale e, di fatto, rendendo il valore della rendita di gran lunga più importante del valore del reddito da lavoro (Piketty and Zucman, 2014). Va anche sottolineato che tale scenario pessimistico può o quantomeno potrebbe essere gestito dal policy maker.

Gli effetti di tale fenomeno sono, come già evidenziato, particolarmente importanti. Una crescita sostenuta solo da aumento di produttività, anche in assenza di importanti ricadute negative dirette, come nel caso della crisi del 1929, implica di per sé il mancato rispetto degli obbiettivi di sviluppo proposti dai paesi. La mancanza di domanda di lavoro, a fronte di un costante aumento della popolazione (mondiale) aumenterà la pressione verso il basso dei salari indebolendo il potere di acquisto delle famiglie, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione aumentando il divario tra ricchi e poveri, bloccando la scala mobile sociale e, di fatto, rendendo il valore della rendita di gran lunga più importante del valore del reddito da lavoro (Piketty and Zucman, 2014). Va anche sottolineato che tale scenario pessimistico può o quantomeno potrebbe essere gestito dal policy maker.

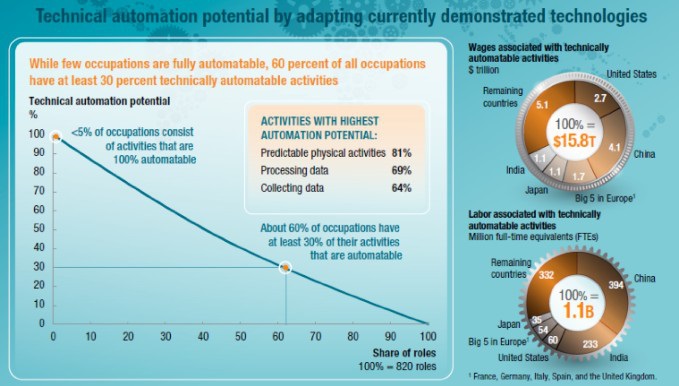

Il McKinsey institute tuttavia non pone solo l’accento sul potenziale di crescita dell’economia, ma su come tale crescita influenzerà il lavoro come lo conosciamo oggi. Il 60% delle occupazioni ha un potenziale di automatizzazione che raggiunge il 30%, con circa il 5% delle occupazioni stesse che oggi risulta di fatto completamente automatizzabile (Figura 14).

FIGURA 14. FONTE: MCKINSEY & COMPANY (2017). PICTURE TAKEN FROM EXECUTIVE SUMMARY.

[…]

Se questi sono stati gli effetti della crescita tecnologica (non gestita e governata in gran parte dei paesi) sui mercati del lavoro negli ultimi 20 anni, ancora più forti possono essere tali ritorni nel prossimo futuro. Se infatti OECD considera nei prossimi 10-20 anni ad alto rischio di automatizzazione circa il 10% dei lavori nei paesi OECD, circa un lavoro su due verrà comunque, secondo le loro previsioni, profondamente mutato nel periodo.

Le disparità all’interno delle nazioni tuttavia non si limitano a distribuzione salariale, disponibilità o meno di capitale umano e, a suo contraltare, mancanza dello stesso generatrice di bias tecnologico[2], si riflettono fortemente sulle disparità territoriali all’interno delle nazioni. Piccole variazioni aggregate a livello nazionale spesso nascondono enormi differenze interne alle nazioni nei tassi di crescita. I tassi di occupazione differiscono fortemente tra aree geografiche non più, o quantomeno non solamente, in funzione della dotazione di risorse naturali e di accesso alle infrastrutture ma, soprattutto, in funzione della connessione coi grandi centri urbani che stanno “gentrificando” l’economia.

È infatti nelle aree urbane maggiori che le opportunità offerte dalla tecnologia grazie ad economie di scala e di scopo permettono un forte miglioramento delle condizioni lavorative e quindi reddituali. La necessità di concentrazione territoriale è infatti una delle peculiarità della cosiddetta economia della conoscenza (knowledge economy).

D’altra parte, la sostituzione degli esseri umani nel mercato del lavoro da parte delle macchine non deve e non può essere vista solo come un pericolo. Esiste infatti un messaggio positivo: l’aumento di automatizzazione libera forze per attività meno ri- petitive e più liberali. In quelle aree, in generale aree urbane, in cui si sviluppa richie- sta di servizi ad alta educazione, il rischio di automatizzazione diminuisce fortemente e in generale si osserva una crescita del benessere e delle opportunità professionali.

[1] Ovvero quella crescita mondiale necessaria a raggiungere gli obbiettivi di crescita in termini di GDP per capita che i paesi hanno fissato nelle agende 2060 di sviluppo.

[2] Con bias tecnologico o gap tecnologico si intende generalmente l’impossibilità (per motivi culturali, di studio o di capacità individuali) di accedere in maniera appropriata alle nuove tecnologie e ai benefit che possono fornire sul mercato lavorativo.