I giovani prendono la parola

Capitolo 8

Una ribellione generazionale

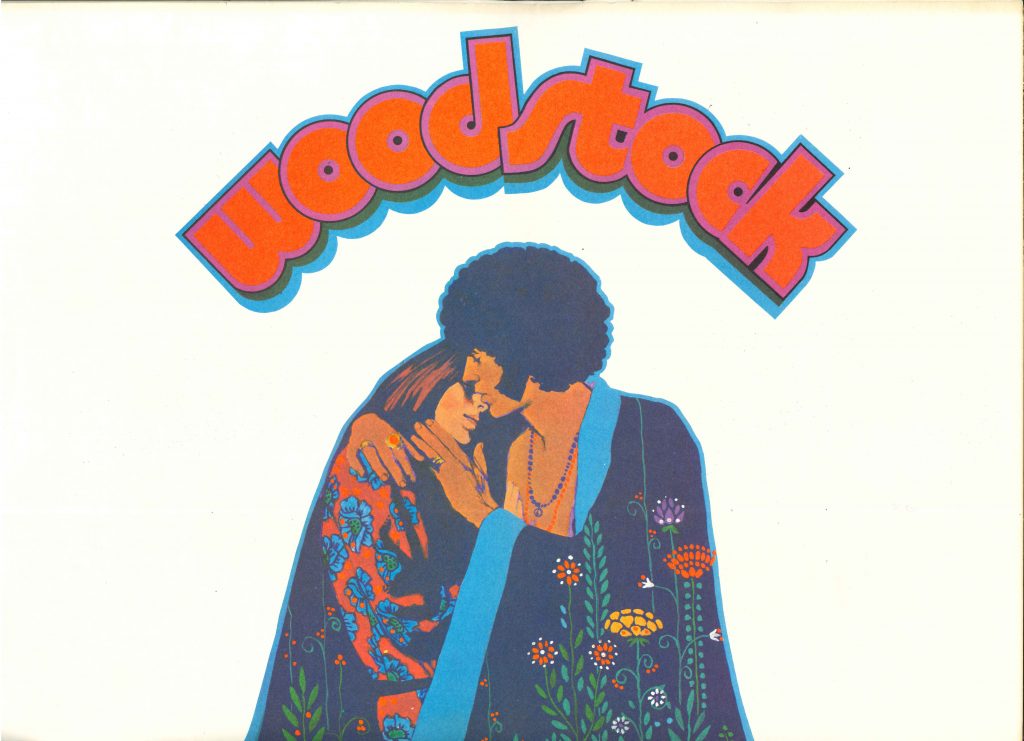

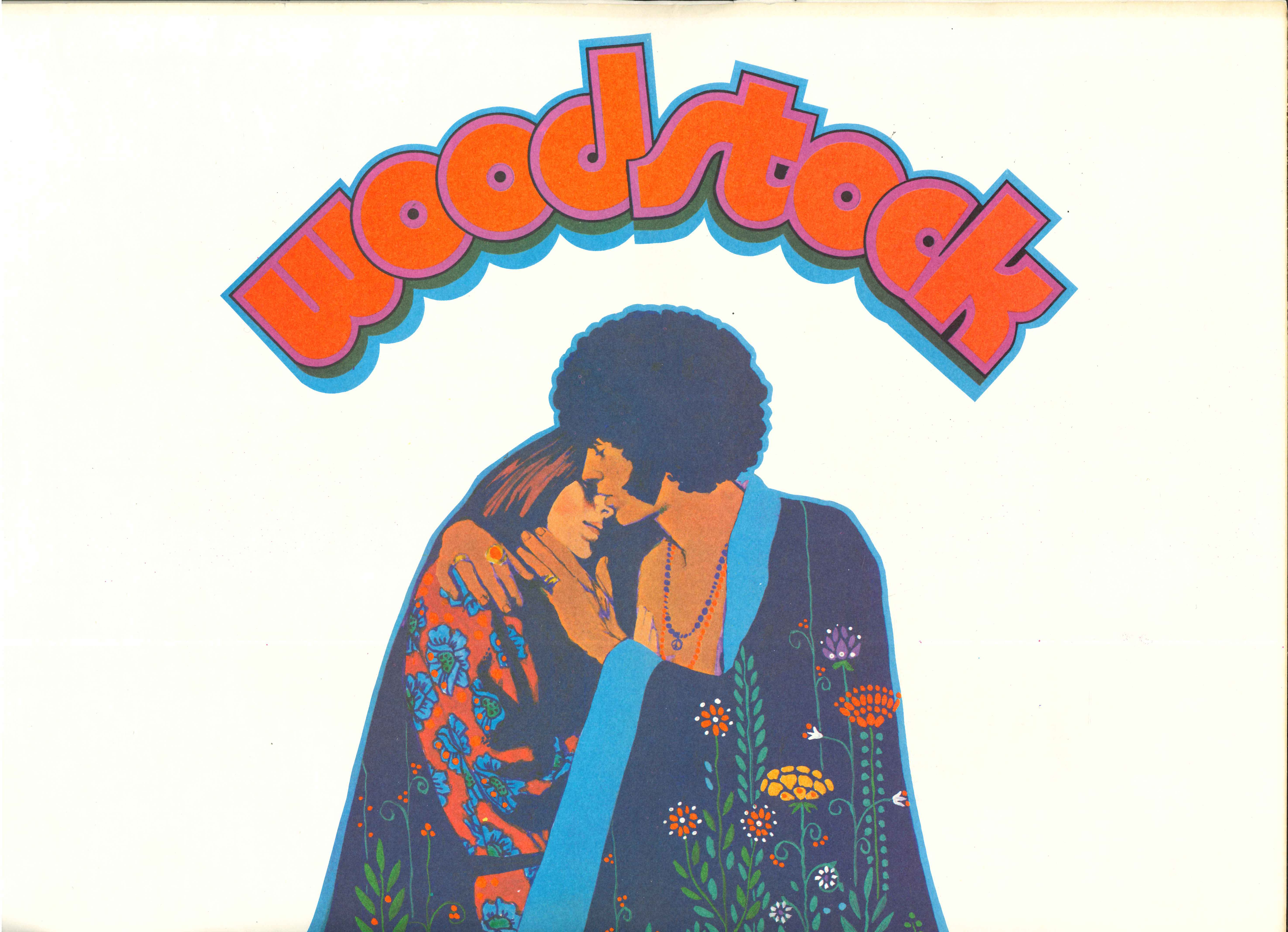

Il concerto di Woodstock del 1969 rappresenta il momento festoso di un percorso iniziato alcuni anni prima nei campus statunitensi. I giovani irrompono come soggetto della storia sulla base della presa di coscienza dei problemi della società e della maturazione della consapevolezza circa le proprie specificità rispetto al mondo degli adulti.È la rivolta di una generazione, cresciuta nel pieno della ricostruzione e della ripresa economica, che contesta l’autorità dei genitori, della scuola, dell’università, ma anche delle istituzioni pubbliche più tradizionali (la chiesa, l’esercito). La ribellione giovanile nelle università e nelle scuole si salda con la rabbia e la lotta dei giovani operai, alla testa di un’ondata di battaglie sindacali che trasformeranno il mondo del lavoro.

Il ’68

Pur se iniziata già da qualche anno, la cultura giovanile trova nel ‘68 il suo momento di esaltazione e diffusione e da lì si forma e stabilizza in modo autonomo e persistente il mondo della musica, con i grandi concerti collettivi; un nuovo linguaggio; la libertà sessuale e un rapporto nuovo tra i sessi; modalità di comunicazione originali; stili di vita, modi di vestire; ma soprattutto la rivendicazione di una visione del mondo diversa da quella degli adulti; forme di partecipazione politica differenziate e molteplici.

Ogni generazione, dal 1968, ha cercato di trovare la propria specificità, di esprimere la propria ansia di libertà e volontà di partecipazione, di comunicare col proprio linguaggio speranze, paure, illusioni, certezze. Oggi i giovani hanno perso la voce?

Guarda la photogallery

Approfondisci

1968

1° MARZO

4000 fra studenti e ricercatori della Sapienza di Roma si muovono in corteo verso l’ateneo per occuparlo, trovandolo presidiato dalla Celere. Davanti alla Facoltà di Architettura si verifica uno scontro talmente violento con la polizia da prendere il nome di “Battaglia di Valle Giulia”. Al termine della giornata, gli studenti dei movimenti di sinistra occuparono la Facoltà di Lettere. Anche i gruppi di studenti neofascisti partecipano agli scontri.

3-30 MAGGIO

Dopo aver conosciuto una portata significativa nelle strade giapponesi e nei campus d’oltreoceano, episodi di contestazione giovanile si accendono in Europa, dove la protesta degli studenti si salda con le rivendicazioni di gruppi della sinistra extraparlamentare e con le mobilitazioni operaie sviluppando una contestazione radicale al sistema. Fra gli episodi più significativi ci sono le rivolte francesi del maggio.

1999

30 NOVEMBRE

L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) indice il summit a Seattle, per programmare le linee economico commerciali per il Duemila. Contemporaneamente, vengono organizzate importanti manifestazioni del movimento no-global, che ingaggia violenti scontri con le forze dell’ordine. Conosciuta come la “Battaglia di Seattle”, la manifestazione diviene un punto di riferimento nella contestazione al modello neoliberista.

2001

18-21 LUGLIO

La manifestazione di Genova contro il summit del G8 vede la partecipazione centinaia di migliaia di persone. Le violenze con cui le forze dell’ordine reprimono i cortei, le torture a cui sono sottoposti i dimostranti nella Scuola Diaz e nella Caserma di Bolzaneto, la sospensione fattuale dei diritti civili, fino all’uccisione da parte dei carabinieri del manifestante Carlo Giuliani hanno provocato, nel 2015, l’incriminazione dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: al termine del processo, nel 2017, l’Italia si dichiarerà colpevole, patteggiando le pene per i responsabili della repressione.

Reverse and replay. Woodstock dopo 50 anni

Davanti e oltre i cancelli delle fabbriche

Sessantotto globale, Sessantotto plurale

Un frammento del ’68

Reverse and replay. Woodstock dopo 50 anni

Il pubblico è l’elemento più importante nella musica e Woodstock lo dimostra. Si fa presto a dire hippies, in realtà non c’era nulla di più eterogeneo ed eclettico: quei giovani erano le varie anime del Movement, dagli attivisti e intellettuali della New Left alle femministe, dai sindacati di base agli studenti, ai gruppi del movimento di  liberazione omosessuale, dai freak – che si distinguevano e volevano distinguersi in autenticità dagli hippies – alla galassia delle riviste e dell’editoria underground. Nei tre giorni di “pace, amore e musica” più importanti della storia del secondo dopoguerra, la composizione del pubblico partecipante rivelava i molteplici profili di una generazione, in senso sociologico e politico, che era sfacciatamente consapevole di poter disporre di risorse illimitate. Appartenevano alla cosiddetta “generazione globale” del ’68, quell’“anno-mondo” che ha avuto molteplici declinazioni e risvolti regionali e locali, tra Ovest e Est tra Sud e Nord del pianeta. Nessuna generazione successiva avrebbe avuto tanta fiducia in se stessa, nel futuro e nel cambiamento e forse proprio in questa risiede il suo carattere rivoluzionario. Il racconto di Woodstock come festival di innocui hippies un po’ troppo drogati per essere credibili – una versione che si è sedimentata nei cinquant’anni successivi e che viene riproposta in alcune pubblicazioni celebrative, anche oggi nel cinquantesimo anniversario – rischia di nascondere la dimensione politica della festa: stare insieme tra “creature simili”, eliminando le distanze fra organizzatori, musicisti e pubblico era la pratica scelta per reclamare la pace contro la guerra nel Vietnam, espressione della contestazione alle autorità e agli adulti e sintesi di una alleanza tra musica e politica per una causa giusta.

liberazione omosessuale, dai freak – che si distinguevano e volevano distinguersi in autenticità dagli hippies – alla galassia delle riviste e dell’editoria underground. Nei tre giorni di “pace, amore e musica” più importanti della storia del secondo dopoguerra, la composizione del pubblico partecipante rivelava i molteplici profili di una generazione, in senso sociologico e politico, che era sfacciatamente consapevole di poter disporre di risorse illimitate. Appartenevano alla cosiddetta “generazione globale” del ’68, quell’“anno-mondo” che ha avuto molteplici declinazioni e risvolti regionali e locali, tra Ovest e Est tra Sud e Nord del pianeta. Nessuna generazione successiva avrebbe avuto tanta fiducia in se stessa, nel futuro e nel cambiamento e forse proprio in questa risiede il suo carattere rivoluzionario. Il racconto di Woodstock come festival di innocui hippies un po’ troppo drogati per essere credibili – una versione che si è sedimentata nei cinquant’anni successivi e che viene riproposta in alcune pubblicazioni celebrative, anche oggi nel cinquantesimo anniversario – rischia di nascondere la dimensione politica della festa: stare insieme tra “creature simili”, eliminando le distanze fra organizzatori, musicisti e pubblico era la pratica scelta per reclamare la pace contro la guerra nel Vietnam, espressione della contestazione alle autorità e agli adulti e sintesi di una alleanza tra musica e politica per una causa giusta.

Un fenomeno importante nella relazione tra giovani e musica e che emerge in modo evidente negli anni sessanta, è il raduno rock. Non era la prima volta che venivano organizzati festival simili negli Stati Uniti e altrove nel mondo anglosassone, come quello britannico dell’Isola di Wight celebrata, ad esempio, in una nota canzone dei Dik Dik. Ma Woodstock, nell’estate del 1969, fu memorabile, fu un modello. La controcultura che là prendeva anima e corpo trasformava la musica in un linguaggio comune e in un campo di lotta. In questo numero della rivista underground «Rat», in allegato, il disincanto di Jeff Shero, autore dell’articolo uscito alcuni giorni prima del raduno, solleva un tema importante:

«The rock festivals, more than anything else, symbolize the struggle between two cultures, the tenous [sic!] attempt to balance commercialism with hip culture. The promoters are part of the system; like high priests they have the power to purchase sanctuary for the life celebrants, and then display the holy objects on stage as part of the communal act of replenishment. Like the institutional churchmen, they seek money and power in return. It comes down to music and an illusion of freedom for sale. Hundreds of thousands are so bored by pigeon hole, low energy Amerikan culture, they split the local scene in search of the hip dream which everyone believes somehow possible. But the old formulas have gone stale. Too sharp a tension exists between what is and what is possible. The internal rot in the festivals, like the system in general, is the capitalist imperative, which by necessity demands consideration of profits first, and human needs afterward»[1].

La sfida era chiara: i “padroni della musica” – come avrebbe detto la rivista italiana freak e underground per eccellenza «Re Nudo», anch’essa germoglio di quell’estate del 1969 – si appropriavano della controcultura e rivendevano la giovinezza e l’illusione di libertà senza il conflitto. Era ora di prendere una posizione contro la mercificazione della musica. «It’s really a question about the nature and values of an American generation. The festival poses a test» , cioè Woodstock mise alla prova i valori e i modelli della cultura dei giovani americani, come affermava ancora Shero su «Rat», ma fu anche strumento di comunicazione transnazionale delle parole, dell’orizzonte di pensiero, delle lotte delle controculture e movimenti statunitensi nel resto del pianeta. Grazie all’osmosi che avveniva nel rock, i giovani si trasmettevano messaggi e parlavano una lingua comune al di là di ogni frontiera. Ai nostri occhi, questo universo giovanile appare oggi quasi ingenuo di fronte alle regole e alle “cose importanti” della Storia ma nel contesto della Guerra Fredda e del Vietnam, Woodstock fu quantomai radicale, innovativo, demistificante, rivoluzionario. Woodstock’s kind of music fu, infine, una risorsa di miti rock oltre il tempo e lo spazio: Santana, The Who, Joe Cocker, Janis Joplin, Joan Baez, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival furono il contrappunto sonoro a un’epoca di mutamenti profondi. Nel tempo sono diventati anche i simboli di uno “spirito” che pare aver superato senza troppi contraccolpi il giudizio delle generazioni successive, rendendo possibile l’accesso a repertori di memoria delle controculture e della protesta degli anni sessanta per i figli e i nipoti di quella “prima generazione”. I tanti altri musicisti del festival non hanno avuto lo stesso destino e sono finiti nella soffitta della Storia, insieme alle pashmine indiane.

Immagini tratte dal numero monotematico allegato al Los Angeles Free Press pubblicato nel 1970, conservato negli archivi di Fondazione Feltrinelli.

1 Più di ogni altra cosa, i festival rock sono il simbolo di una lotta tra due culture e il debole (sic!) tentativo di controbilanciare la mercificazione con la cultura hippie. I promotori generalmente sono parte del sistema; simili ad alti prelati, hanno il potere di acquistare santuari per gli officianti, per poi mettere in mostra gli oggetti sacri sul palco, come surrogati collettivi. Al pari degli ecclesiastici, si aspettano soldi e potere in cambio. Alla fine, lo scopo è quello di venderti l’illusione della libertà insieme alla musica. Ma centinaia di migliaia di persone, sono ormai stanche delle etichette, della stantia cultura amerikana, e hanno deciso di prendere le distanze dalla scena culturale e musicale locale, per spingersi alla ricerca del sogno degli hippie, credendolo possibile in un modo o nell’altro. Le vecchie regole non valgono più. C’è una tensione crescente tra ciò che è e ciò che è possibile. Il marcio dei festival, come del sistema in generale, è l’imperativo capitalista che, inevitabilmente, mette al primo posto il profitto, mentre i bisogni delle persone rimangono secondari (traduzione dell’autrice).

Davanti e oltre i cancelli delle fabbriche

Che senso ha oggi discutere di quel complesso di mobilitazioni operaie che attraversarono il cosiddetto “autunno caldo” del 1969? Un anno tanto eccezionale quanto «italiano», l’anno della contestazione operaia potrebbe apparire al lavoratore di oggi roba da archeologia politica, parte di un’epoca di preistoria industriale caratterizzata dalla centralità della fabbrica, perimetro sociale e politico ben definito dove il mondo del lavoro poteva esercitare conflitto e protagonismo nei confronti di un capitale altrettanto definito ed identificabile.

Eppure, l’esercizio «genealogico» della storia non deve mai cadere nella musealizzazione. Ci ricorda Nietzsche nel suo pamphlet del 1874 Sull’utilità e il danno della storia per la vita che la storia non deve pietrificare l’agire umano imprigionandolo ad un mondo della necessità, di leggi e di eventi ineluttabili. Il filosofo tedesco ammonisce su ogni concezione della storia che inibisca la vita e la libera creatività dell’agire umano.

Il Sessantanove non può allora essere concepito come un mero processo causato da una congiuntura strutturale determinata, quella di un neocapitalismo italiano che, manchevole sul terreno dei diritti, doveva adeguarsi alle esigenze di democratizzazione di una società complessa come quella italiana uscita dalla Ricostruzione. Un tale lettura strutturalista sarebbe infatti parziale nella comprensione del fenomeno.

Il Sessantanove è stato un «evento» che ha fatto irruzione nella storia politica e sindacale italiana. Un processo di presa di coscienza collettiva avvenuto sulla scia di diverse esperienze operaie ed intellettuali che si sono fuse assieme, costruendo conoscenza, partecipazione, conflitto ed emancipazione.

Ad uno sguardo attento, certo, gli avvenimenti del 1969 hanno avuto tutt’altro che una rapida gestazione. I prodromi della riscoperta dell’azione collettiva di base, in cui i lavoratori dei maggiori stabilimenti industriali – dalla Fiat di Torino, alla Pirelli di Milano, alla Montedison di Castellanza come a quella di Porto Marghera – hanno ridiscusso gerarchie di fabbrica, modalità di partecipazione alle decisioni aziendali, modi di organizzare il lavoro e la produzione, erano già ravvisabili nel lavoro svolto da numerosi gruppi e di base.

L’esperienza dei Quaderni Rossi a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta, dove attorno a Raniero Panzieri si erano radunati numerosi giovani intellettuali di estrazione comunista e socialista, è stata per certi versi pionieristica. Essa ha consegnato un repertorio di analisi e di azione che ha poi trovato terreno fertile proprio nel 1968 studentesco e poi nel 1969 operaio.

Non è possibile infatti pensare al 1969 come ad una rivolta stagionale, tanto episodica quanto effimera.

Se una delle elaborazioni principali di quel complesso di agitazioni studentesche sintetizzate nel Sessantotto fu la critica tanto al sapere astratto della società borghese quanto alla sua subordinazione a meri criteri di amministrazione delle funzioni – ideologiche o materiali – del capitalismo, è davanti ai cancelli delle fabbriche che quell’intelligentsia critica proseguì la propria azione.

Così Bruno Trentin riassume l’entità di quel sollevamento culturale.

Così come il movimento di classe ha riscoperto la non neutralità della scienza, così come la lotta di classe ha riscoperto che l’organizzazione del lavoro non è solo un fatto oggettivo, così, io credo, dobbiamo applicare a noi stessi, all’organizzazione di classe, la stessa legge, lo stesso rigore, lo stesso criterio e riconoscere il peso che conservano e conserveranno le ideologie, le ideologie delle classi dominanti, le ideologie delle classi subalterne, le ideologie dell’avversario di classe, le ideologie delle forze politiche che agiscono all’interno del movimento operaio, nella formazione della coscienza di classe. »[1]

Presa di coscienza collettiva come conditio sine qua non per la presa di potere.

Numerose sono le realtà e così i gruppi di operai e tecnici che sperimentarono attraverso lo sciopero e il conflitto nuove forme di partecipazione di massa. Molteplici ed inaspettate furono le direzioni che assunsero le elaborazioni di pratiche di autogestione e di gruppi d’inchiesta, di studio e di socializzazione della propria condizione di vita e di lavoro.

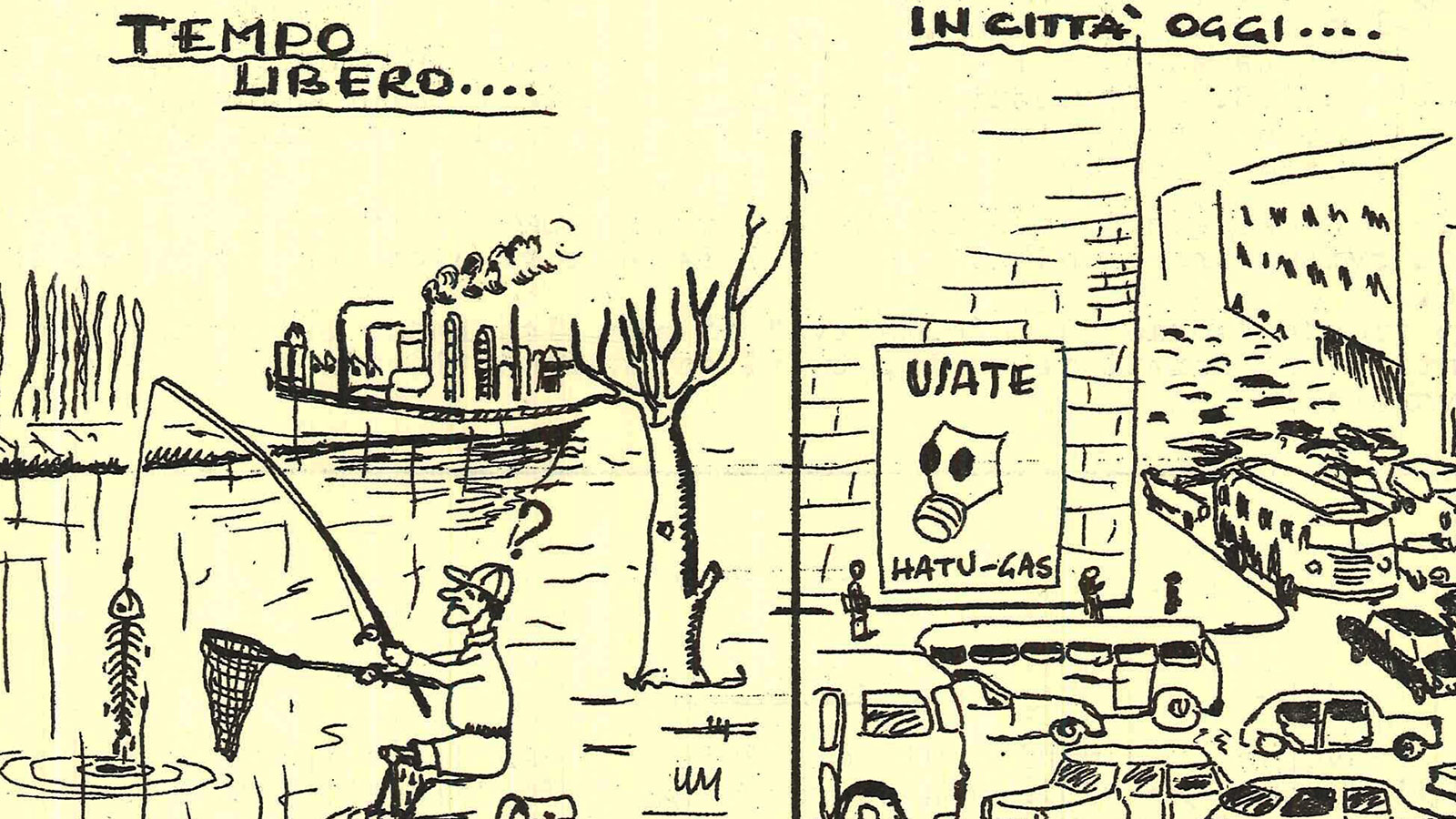

Nel 1972, quasi ad effetto delle mobilitazioni che, come ci ricorda anche Sergio Bologna[2], investirono in molte realtà produttive proprio i «tecnici», nacque Medicina Democratica, movimento ed organizzazione di lotta per la salute. Medicina Democratica nasce formalmente attorno al gruppo di medici e tecnici – che poi daranno vita alla prima forma di medicina del lavoro in Italia – radunati attorno a Giulio Maccacaro, professore all’università di Milano – presso la Montedison di Castellanza.

Sorto con l’intuizione di Maccacaro di legare la critica alle nocività del luogo di lavoro con l’inchiesta sugli stessi luoghi di lavoro, il lavoro di Medicina Democratica è erede delle pratiche di socializzazione tra operai, tecnici, scienziati ed intellettuali che svilupperanno un’idea di scienza e tecnologia – largamente intese, dalla medicina, all’organizzazione alla sociologia – come «co-produzione» fondata sulla comune elaborazione tra esperienza operaia e scientifica.

E’ questa un’innovazione scientifica e sindacale che porta a riscoprire la questione della «qualità del lavoro» inteso come critica al cottimo, ai ritmi di lavoro, all’organizzazione della produzione e alla sua tecnologia. Critica, non rifiuto, ovvero ridiscussione del potere sociale intrinseco a presunte scelte «scientifiche» dietro all’ergonomia, l’efficienza e la calcolabilità della produttività. Un tema che è stato magistralmente riassunto nell’immagine della giornata lavorativa di Lulu Massa, personificato da Gianmaria Volonté nel capolavoro cinematografico La classe operaia va in paradiso di Elio Petri.

Caso particolarmente rilevante di co-produzione è ravvisabile nell’esperienza di studio e rinnovamento del reparto Carrozzeria di Mirafiori[3] che coinvolge, assieme agli operai addetti, un gruppo consistente di studiosi – tra gli altri i giovani sociologi Luca Ricolfi e Alfredo Milanaccio che cureranno il volume, assieme a medici, esperti di organizzazione e di tecnologie.

Svolto in uno tra i reparti FIAT più sensibili, quello descritto da Ricolfi e Milanaccio è un caso di conflitto per la qualità del lavoro e della produzione che innesca uno studio e una ricerca che avrà conseguenze ben oltre lo studio stesso. A livello ambientale, il reparto, altamente nocivo e ai limiti dell’impraticabilità ambientale a causa dell’uso delle vernici, verrà sottoposto a rinnovamento tecnologico per divenire uno dei più automatizzati della fabbrica torinese.

Il tema che solleva quest’esperienza è tanto eccezionale quanto emblematico della capacità di innovazione dell’azione collettiva che caratterizza l’Autunno Caldo e che va oltre le tradizionali rivendicazione puramente salariale.

Critica a ritmi, ambiente di lavoro, salute, tecnologia, organizzazione: l’intera infrastruttura della produzione ed organizzazione di fabbrica, con i suoi principi e le sue gerarchie, così come l’opacità dell’informazione sui rischi e la distribuzione ineguale del suo potere vengono interamente ridiscussi.

Ma il più grande e decisivo effetto dell’Autunno Caldo è l’ottenimento dello Statuto dei Lavoratori approvato per legge nel Maggio 1970, uno dei cardini della Repubblica Italiana, sintetizzato nella massima di Vittorio Foa come «la costituzione che varca finalmente i cancelli della fabbrica».

Vista l’importanza epocale di tale esperienza, non è quindi il caso di rendere sbrigativamente quel grande patrimonio di lotte ed esperienze collettive scaturite dall’Autunno Caldo come un mitico Eden di partecipazione, insubordinazione e libera espressione collettiva, come fosse un repertorio attivistico idilliaco concepibile solo in una situazione tanto eccezionale quanto passata, da relegare al museo dell’industria.

Non era affatto facile manifestare le proprie opinioni in fabbrica nell’Italia del 1969 dominata da una cultura aziendale militare – come ci ricorda lo stesso ex-dirigente FIAT Maurizio Magnabosco[4]. Cultura anche in gran parte legata agli equilibri della Guerra Fredda, alla posizione dell’Italia come osservato speciale da parte statunitense, dove sulla FIAT di Valletta veniva fatta pressione persino dall’ambasciata americana nel tentativo di ostacolare il movimento operaio e il Partito Comunista[5].

Entrare con L’Unità in tasca in un luogo di lavoro nell’Italia del Dopoguerra, poteva significare il licenziamento quando non l’esclusione e la marginalizzazione. Scioperare o rivendicare diritti spesso si accompagnava a forti ritorsioni quando non alla segregazione e all’isolamento in reparti confino.

E nonostante ciò, in presenza di alti costi di mobilitazione, personali e collettivi, economici ed esistenziali, è stato possibile un grande movimento di democratizzazione che ha aperto ad una delle istituzioni più importanti dell’Occidente contemporaneo come lo Statuto del Lavoratori.

Trattare e discutere dell’Autunno Caldo è esercizio che deve necessariamente aiutare a ravvivare le coscienze dei lavoratori odierni, proprio in un’epoca come questa troppo descritta come parte di quel «Grande Freddo», sempre per prendere in prestito un’altra immagine dal repertorio cinematografico, dove ognuno è restituito ai propri problemi e alla propria condizione di individuo abbandonato alla propria solitudine lavorativa e politica.

In un momento storico dove il numero di lavoratori a livello globale si avvicina ancora ai 2 miliardi, è proprio in Occidente che laddove pare registrarsi un sentimento di riflusso, di perdita di centralità per il mondo del lavoro, ancor più importante è ricostruire l’attualità dei diritti legati al lavoro nel suo carattere pienamente sociale di azione e trasformazione della realtà.

Il lavoro è di certo poca cosa se lo si considera una mera attività di vendita della propria forza, delle proprie competenze e del proprio tempo per garantirsi la sussistenza. Il 1969 ci ricorda che e’ solo con la lotta e con la cultura che si può costruire riconoscimento e centralità, consapevolezza dei propri diritti e del proprio ruolo in società. Questa è la grande eredità, valida tutt’oggi a tutti coloro i quali sono e si definiscono lavoratori.

[1] Trentin, B., Sindacato, organizzazione e coscienza di classe in Problemi del movimento sindacale in Italia 1943-73, Annale, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 1976 p.934

[2] Bologna, S., Il 1968 in fabbrica, in Balestrini, N., Moroni, P., L’orda d’oro (1968-1977). La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Felrinelli, Milano, 1988, p.295-96

[3] Milanaccio, A., Ricolfi, L., Lotte operaie e ambiente di lavoro, Mirafiori 1968-1974, Einaudi, Torino, 1976

[4] Magnabosco, M., Dealessandri, T., Contrattare alla FIAT, Ed.Lavoro, 1987

[5] Bonazzi, G., Sociologia della FIAT, Il Mulino, Bologna, 2000

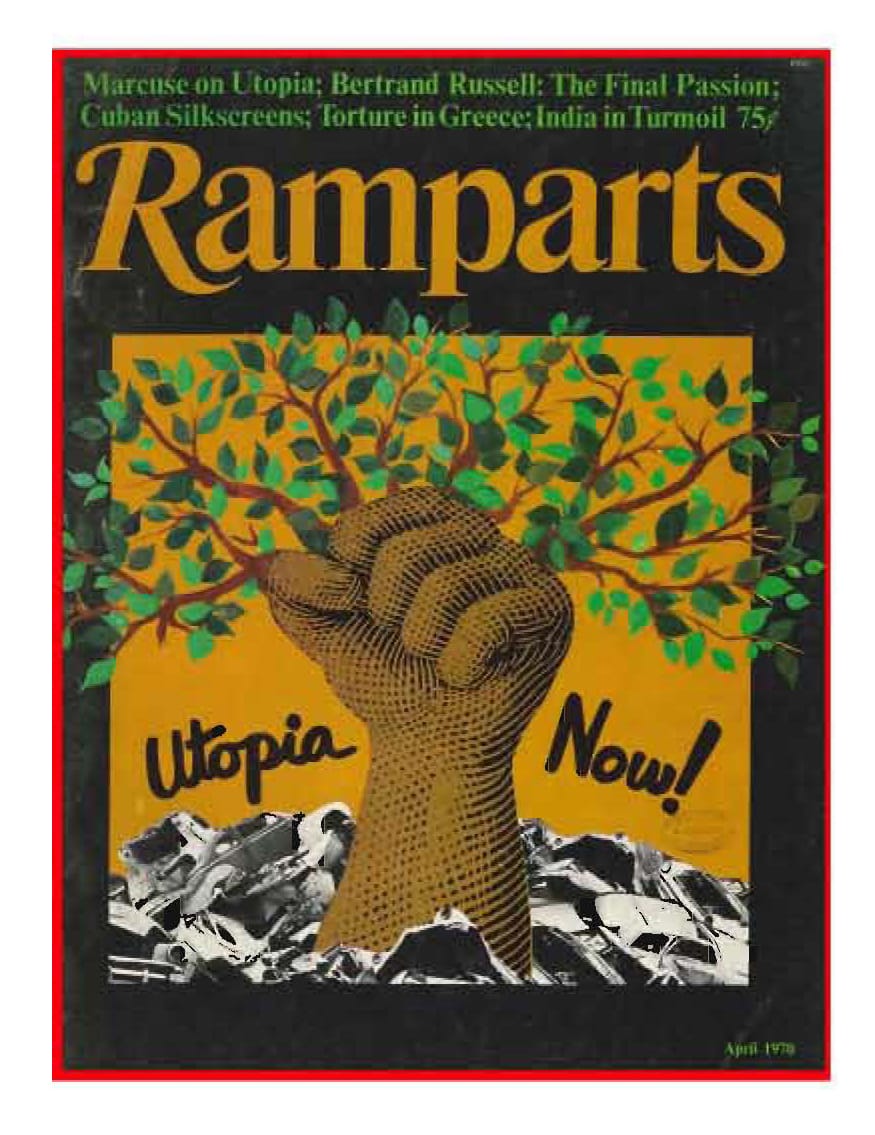

Sessantotto globale, Sessantotto plurale

Il Sessantotto è stato una temperie culturale e politica che ha spazzato gli angoli più diversi del globo, tanto da configurarsi come uno snodo storico di una World History, forse un passaggio chiave per percepire nella mentalità collettiva la dimensione globale assunta da sfide, problemi e interconnessioni che caratterizzano le società contemporanee.

Guardando ai tratti comuni di un fenomeno che, come si vedrà sulla base dei documenti presentati, è plurale, si potrebbe parlare di cosmopolitismo della contestazione dell’autorità, su tutti i piani.

Sulla base di una mobilitazione permanente e continua le contestazioni del Sessantotto si sono sostanziate innanzitutto come una rottura delle catene di trasmissione generazionale sulla base della rivendicazione di identità diverse rispetto ai contesti di appartenenza rappresentati dalla generazione adulta, con le sue tradizioni, i suoi costumi, la sua etica, le sue istituzioni.

Usa: “Rat”, 8-21 May 1970, cover

Scarica la fonte tratta dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Siamo di fronte a nuove generazioni, cresciute in un contesto di maggior o crescente benessere rispetto a quello sperimentato dai padri nella loro giovinezza, che, proprio per questo, aspirano a qualcosa di più e di diverso e percepiscono come ormai insopportabili disuguaglianze, promesse non mantenute e costrizioni incarnate nei contesti sociali, culturali e politici nei quali iniziano a muovere i loro passi coscientemente.

In linea generale quello del 1968 è un movimento di trasgressione delle regole e di richieste di altri modi di vivere e di convivere. Un movimento composto principalmente da giovani, che non si integrano passivamente nel mondo dei padri.

Questo spiega la rottura di tabù e convenzioni, che ha rappresentato anche una rivoluzione sul piano dei costumi e dell’etica. Come ricorda la curatrice dell’Annale Memory in Movements: 1968 in 2018, Donatella della Porta, non di solo costume e di etica però si tratta. Ma di una critica profonda, irriverente e radicale, alla società, ai suoi equilibri (o disequilibri), di una rivendicazione di giustizia sociale e di riconoscimento di identità collettive alternative.

Guardando al fenomeno più in profondità, non può però che emergere il peso esercitato dai contesti di origine diversa in cui i vari movimenti insorgono dando luogo a una contestazione che sarebbe opportuno declinare al plurale, sia per comprendere il concreto sorgere e operare del movimento contestativo nelle specifiche realtà di riferimento, sia per cogliere la ricchezza di istanze presenti nei suoi differenti rivoli, sia, ancora, per poterne comprendere le conseguenze e le eredità.

Infatti, se alcuni dei tratti che caratterizzano l’ondata contestativa del Sessantotto internazionale sono comuni alle diverse realtà (peso dell’elemento giovanile che si afferma come soggetto; difficoltà di comunicazione inter-generazionale; ondata contestativa come «presa di parola» di soggetti che si sentono esclusi o ai margini e che con le loro rivendicazioni irrompono sulla scena della storia con la loro richiesta di riconoscimento) e vengono mutuate in una sorta di comunanza internazionalista, altre ancora differiscono profondamente per origine e traiettoria.

Un fenomeno che riletto a distanza di cinquant’anni si presenta come un momento di allargamento dei diritti e, quindi, dello spazio di cittadinanza sull’onda delle vertenze e delle rivendicazioni manifestate. Un’occasione a volte colta, a volte no. Ma che comunque ha contribuito, per il suo stesso manifestarsi nel campo delle possibilità, a cambiare la nostra contemporaneità e a lasciare tracce e conseguenze (spesso involontarie o non pronosticabili) nelle società che ne sono state investite.

Ramparts, aprile 1969

Un frammento del ’68

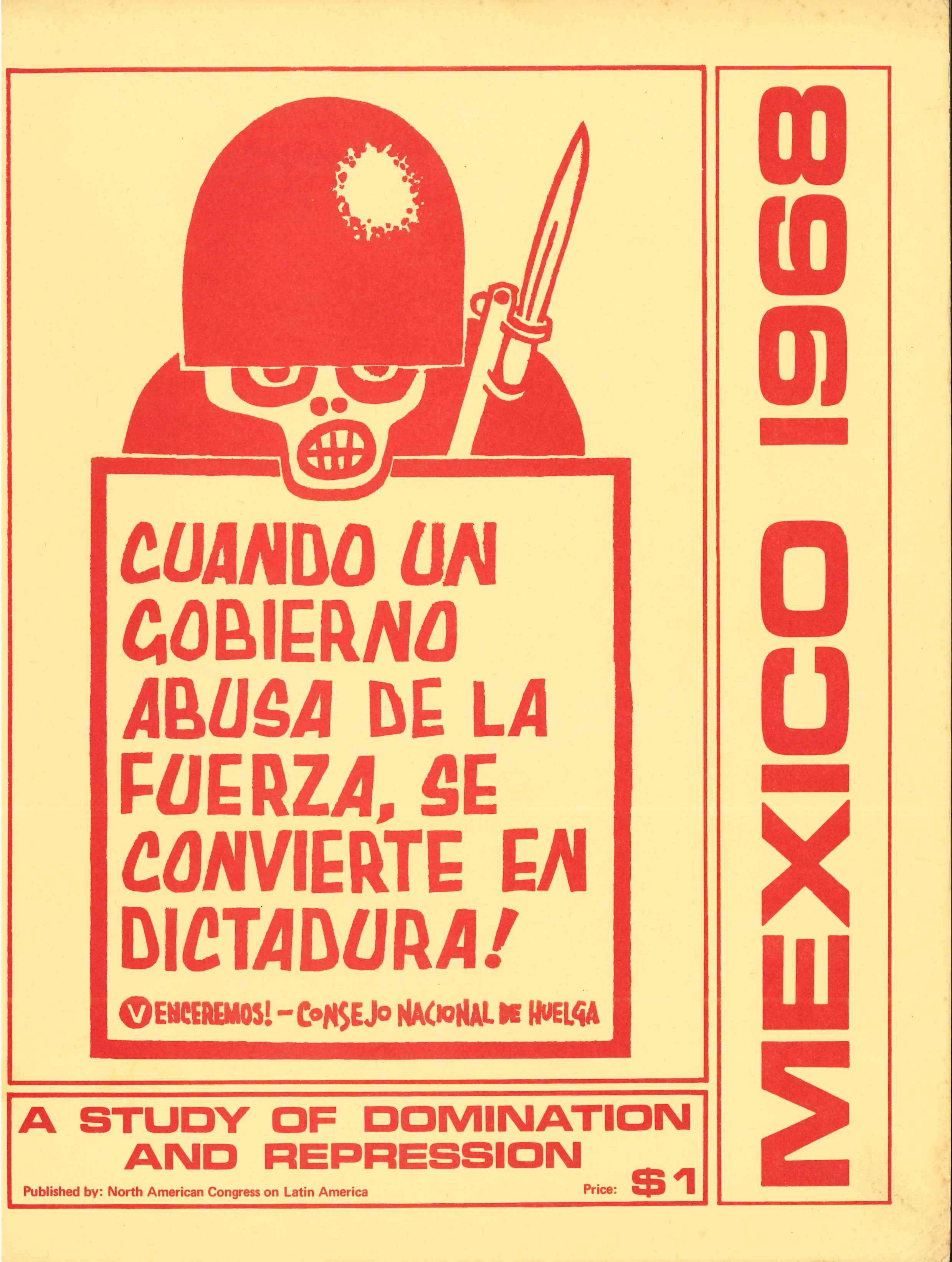

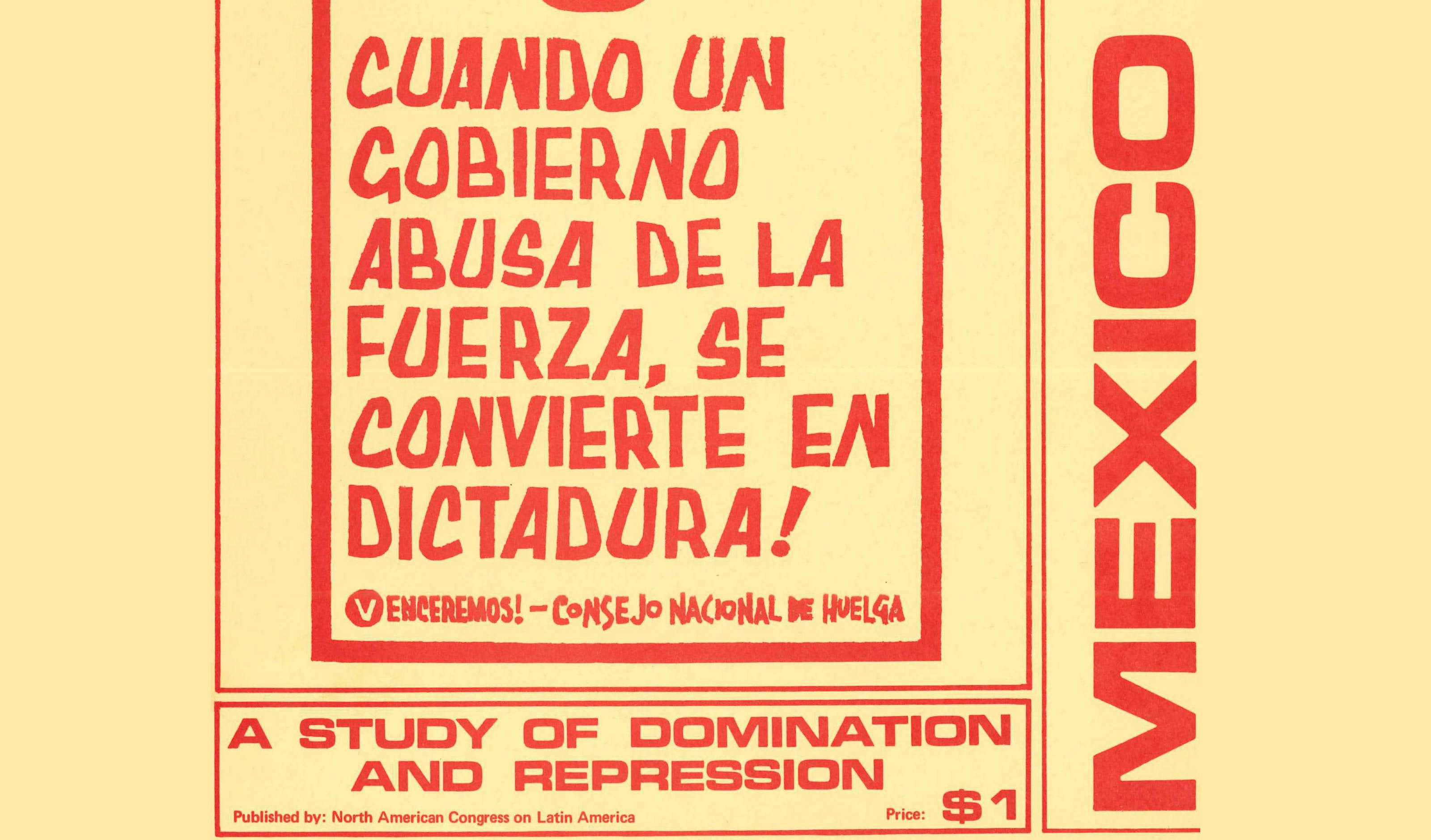

«La dipendenza del capitalismo messicano dall’imperialismo nord americano, è camuffata sotto la maschera della “grande amicizia” del popolo messicano con gli U.S.A.; si spiega il nostro sottosviluppo attraverso la mediazione della assurda teoria dell’equilibrio dei fattori di produzione. E se la nostra borghesia narcisista proclama fieramente il suo ritmo di sviluppo, ella non è in fondo ingenua al punto tale da credere che la prosperità è al suo culmine, e la prova ne è il movimento studentesco».

Così il Consiglio Nazionale degli studenti messicani in lotta illustrava, nel settembre del 1968, in una lettera inviata agli studenti italiani, alcune delle ragioni alla base delle proteste che si stavano producendo da alcuni mesi in Messico contro il governo di Gustavo Díaz Ordaz. Da lì a pochi giorni, il 2 ottobre, si sarebbe compiuto quello che sarebbe passato alla storia come il massacro di Tlatelolco, con centinaia di manifestanti che sarebbero stati letteralmente trucidati dall’esercito mentre sfilavano pacificamente per le strade di Città del Messico. La strage sarebbe stata, appunto, la risposta del governo messicano a quel ciclo di mobilitazioni innescato dagli studenti nel luglio del ’68, ai quali si erano uniti praticamente fin da subito operai e contadini.

Gli studenti messicani socializzavano con i giovani in lotta dall’altra parte dell’Atlantico le ragioni alla base della contestazione di un governo che dimostrava una totale indifferenza nei riguardi degli enormi problemi sociali del paese, fra cui la povertà estrema e la piaga dell’analfabetismo che interessavano importanti fette della popolazione, e che aveva strumentalmente accettato di ospitare le Olimpiadi per utilizzarle come vetrina sul mondo.

Il documento, presente nell’ultimo Annale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Memory in Movement. 1968 in 2018, rappresenta una piccola testimonianza della portata globale di quel complesso di fenomeni sociali, politici e culturali generalmente indicati come «il Sessantotto».

Una fonte che ha la capacità di proiettare nel contesto storico di quella stagione, di integrare il piano locale, quello dei singoli paesi in cui questo evento si produsse, con quello di carattere, invece, globale, di far percepire le peculiarità e gli elementi comuni dei movimenti di protesta e delle istanze di un ciclo di lotta che ha visto come protagonisti soggetti fino a quel momento marginali, che hanno alzato la loro voce contemporaneamente in differenti aree del mondo. Come è stato affermato, infatti, il ‘68 fu un evento epocale di portata globale, capace di mettere fine all’epoca del generale De Gaulle in Francia e, contemporaneamente, a quella dei presidenti democratici negli Stati Uniti, di cancellare le residue speranze di un comunismo liberale nell’Europa comunista centrale e di segnare l’inizio di una nuova fase della vita politica di nazioni latinoamericane come il Messico, di produrre cambiamenti immediati in alcuni contesti e di gettare i semi di trasformazioni ben più profonde che si sarebbero registrate nel corso del decennio successivo in paesi dell’Europa Occidentale come l’Italia.

Scarica la fonte digitalizzata tratta dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

clicca qui