Il Cile di Salvador Allende

Capitolo 1

La rivoluzione non implica distruggere ma costruire, non implica demolire ma edificare; e in quest’ora cruciale della nostra vita il popolo cileno è pronto per il grande compito che ci attende.

Gli inizi politici

Nato a Valparaíso il 26 giugno del 1908, Salvador Allende Gossens avrebbe voluto diventare medico, come suo nonno, Ramón Allende Padín, ma durante gli studi universitari l’interesse per la politica rimpiazzò quello per la medicina.

Nel 1937, a soli 29 anni, fu eletto per la prima volta deputato nelle fila del Partito Socialista. Ministro della Salute tra il 1939 e il 1942, Allende fu il candidato delle sinistre alle elezioni presidenziali del 1952, del 1958 e del 1964. Sconfitto in tutte e tre le tornate elettorali, si ripresentò per la quarta volta nel 1970 come candidato della coalizione Unidad Popular (UP), che includeva socialisti, comunisti, radicali e frange cattoliche, mentre il Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) l’appoggiava dall’esterno.

Unidad Popular

Il programma di UP era incentrato soprattutto su questi punti: 1) contrastare l’imperialismo; 2) spezzare il dominio della borghesia e il suo legame con il capitale straniero; 3) combattere l’arretratezza economica ed eliminare le disparità sociali che attanagliavano il Cile; 4) mettere fine allo strapotere del capitale monopolistico, nazionale e internazionale, e del latifondo.

“La via cilena al socialismo” avrebbe dovuto condurre il Paese verso una società socialista attraverso la trasformazione progressiva delle istituzioni economiche, politiche e sociali, nel pieno rispetto della legalità e della Costituzione vigente.

L’elezione a Presidente

Il 4 settembre del 1970, Allende vinse con il 36,3% dei voti, superando di soli 40 mila voti Jorge Alessandri, l’esponente della destra, e lasciando a distanza quello democristiano, Radomiro Tomic.

Tuttavia, la Costituzione prevedeva che, in assenza di maggioranza assoluta, fosse il Parlamento – dove Unidad Popular era in minoranza – a scegliere tra i due candidati più votati. Fu in questa fase che si inserì il tentativo della destra politica e del governo statunitense di impedire in tutti i modi la sua ascesa alla presidenza.

La morte del Capo di Stato Maggiore dell’esercito, René Schneider, ad opera di cospiratori di destra sostenuti dalla CIA, suscitò grande emozione in tutto il paese e spinse il Partido Demócrata Cristiano (PDC) di Eduardo Frei Montalva (alla guida del governo uscente) ad abbandonare ogni riserva sulla nomina del leader socialista.

Il 4 novembre del 1970 Allende fu proclamato Capo dello Stato.

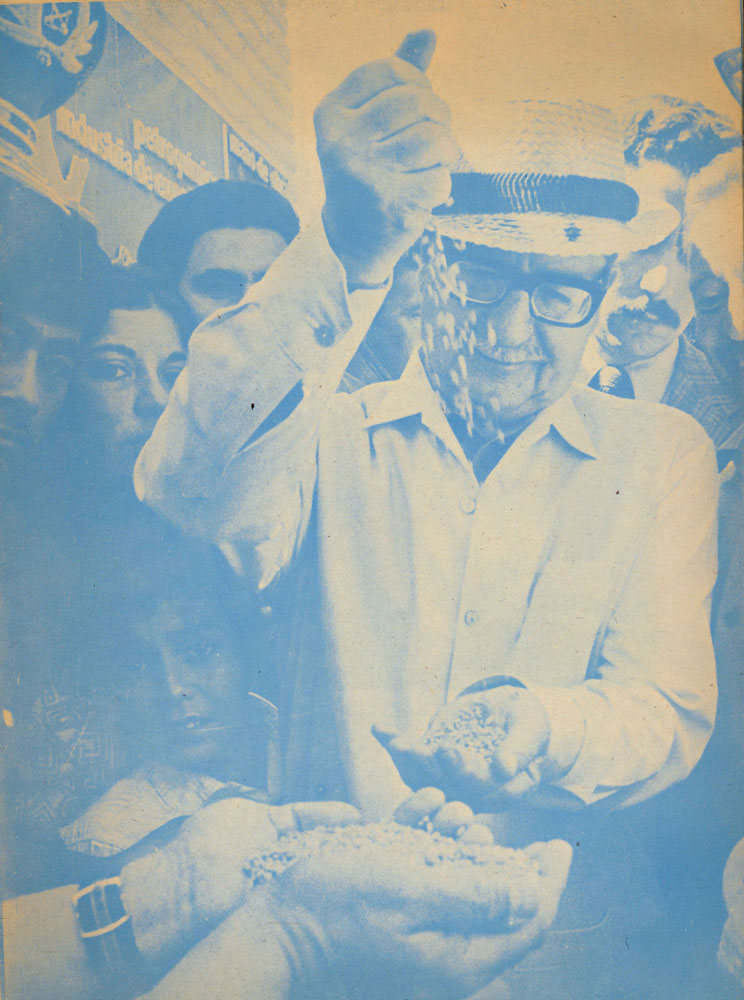

Guarda la photogallery

Le immagini proposte in questo percorso, fotografie e un manifesto elettorale, documentano la campagna elettorale cilena del 1970 e l’elezione di Salvador Allende alla presidenza.

Approfondisci

SALVADOR ALLENDE

La via cilena. Conversazione con Régis Debray

Feltrinelli, Milano 1973, p. 109.

“La vita dei lavoratori del rame è difficile, un’alta percentuale è vittima di malattie professionali, come la silicosi. Ma questa cruda realtà è compensata dagli alti salari che le imprese straniere, sfruttatrici del rame cileno, sono in grado di offrire loro. […] Per anni le imprese nordamericane hanno detto ai lavoratori che quando esse se ne andranno dal Cile la loro situazione peggiorerà. […] Dobbiamo lottare per dare una coscienza a quei lavoratori, non basta che i lavoratori abbiano un’organizzazione sindacale, è necessario che essa sia impregnata dell’ideologia rivoluzionaria […] Noi lottiamo perché il popolo si organizzi. Salvador Allende intervistato da Régis Debray.

Dal patrimonio: in occasione della chiusura della mostra, la Fondazione propone il Kit didattico ‘900 la Stagione dei Diri

Intervista a Nona Fernández

Chi per chi? Come è difficile innovare la democrazia rappresentativa

Democrazie inquiete. Viaggio nelle trasformazioni dell’America latina

Dal patrimonio: in occasione della chiusura della mostra, la Fondazione propone il Kit didattico ‘900 la Stagione dei Diritti \ Scarica il kit e visita il portale Scuoladicittadinanzaeuropea.it

Il Novecento è il secolo dei grandi cambiamenti e delle grandi conquiste: ad ogni livello della vita collettiva ha scardinato il sistema costituito.

Momenti di ribellione, lotte, riscatti hanno segnato il processo di emancipazione di soggetti prima tenuti ai margini della vita pubblica (lavoratori, donne, giovani, minoranze, popoli coloniali, etc.).

Questo processo non è stato lineare ma è stato segnato anche da arretramenti, dalla confisca di diritti dati per acquisiti, da contrattazioni sulla base dei rapporti di forza tra istanze e interessi contrapposti in cui si articolava la società.

Per i movimenti rivendicativi del Novecento è stata la piazza il luogo fisico in cui è avvenuta la presa di parola. Sono state le piazze a fare la storia, con i loro cortei, i loro assembramenti, i loro comizi, i loro momenti di condivisione e affermazione di parole d’ordine e istanze, come una nuova agorà decisionale in grado di ridisegnare i contorni della cittadinanza e della comunità.

In alcuni casi la piazza ha rappresentato il luogo in cui si sono affermate forze che hanno chiesto e ottenuto la marginalizzazione e l’annullamento dei diritti di interi gruppi sociali. Il Novecento insegna che la conquista dei diritti non deve essere data per scontata e che la loro stessa definizione dipende da condizioni sociali, culturali e politiche in continuo cambiamento. Proprio per questo la loro difesa e il loro ampliamentodipendono dall’impegno di tutti noi.

Intervista a Nona Fernández

Di seguito un’intervista a cura di Raffaele Nocera a Nona Fernandez

Quando ero bambina mi dicevano che, se mi comportavo male, un vecchio con un grosso sacco mi avrebbe portata via. Tutti i bambini che non obbedivano ai genitori sparivano nell’immenso e oscuro sacco di quel vecchio malvagio. Oltre a non spaventarmi, questa storia mi ha sempre incuriosita. In segreto volevo conoscere quell’uomo […] Molte volte l’ho immaginato […] E ogni volta che lo facevo la sua figura diventava sempre più inquietante, dato che normalmente gli assegnavo un volto conosciuto, quello di mio padre, di mio zio, del droghiere all’angolo, del meccanico dell’officina accanto, del professore di scienze naturali. Tutti potevano essere il vecchio del sacco. Perfino io stessa, se mi guardavo allo specchio e mi disegnavo un paio di baffi, potevo ricoprire quel ruolo.

Nona Fernández, La dimensione oscura, Gran vía, 2018, p. 24.

È una delle scrittrici più apprezzate del panorama letterario cileno di questo millennio, con numerosi e importanti premi alle spalle. Ha esordito nel 2002 con il libro Mapocho, mentre il suo ultimo romanzo, La dimensión desconocida, è del 2016, entrambi pubblicati in Italia dalla casa editrice Gran vía. Non vuole essere considerata interprete di un genere letterario, nemmeno della letteratura testimoniale in cui, come ha lucidamente rilevato Emilia Perassi in un saggio del 2013 (“Testis, supertestis, testimonium. Colectivizar memoria: la literatura italiana y la dictadura argentina”), la memoria è “cultura del ricordo”, cioè dovere sociale che riguarda la comunità. “È pericoloso per un autore autocelebrare il proprio lavoro, perché corri il rischio di essere etichettato e che i lettori si aspettino solo questo da te. Non mi piacciono i limiti di alcun tipo”, afferma Nona Fernández.

È nata nel 1971, quando al potere c’era Salvador Allende. I risultati economici del governo di Unidad Popular erano positivi e il colpo di Stato non era ancora contemplato dai militari (quantomeno non da tutti e tre i rami delle Forze Armate). Tuttavia, com’è ampiamente noto, con il passare del tempo, questi ultimi gradualmente si convinsero che l’unico rimedio possibile per fermare l’elevata conflittualità politica e sociale, la crisi economica e, soprattutto, l’instaurazione del socialismo, fosse quello di prendere il potere attraverso l’uso della forza.

Nona Fernández non è solo una scrittrice di talento; è un intellettuale versatile che ama cimentarsi anche con altri generi artistici e culturali. È, infatti, pure attrice e sceneggiatrice. Del resto, ammette di aver avuto sin da bambina due grandi passioni “la scrittura e la recitazione”, che a suo modo di vedere sono “due percorsi di uno stesso progetto creativo che ho sviluppato in piattaforme diverse che si alimentano a vicenda”. A quel tempo i militari erano ben saldi al potere e avevano già fatto tabula rasa della democrazia rappresentativa.

La barbarie e la violazione dei diritti umani erano all’ordine del giorno, gli intellettuali vittime “di un blackout culturale”. Ed è proprio allora, quando la repressione generalizzata e il terrore di Stato avevano già mietuto migliaia di vittime costringendo molti cileni a vivere nell’ombra (e altri a scegliere la via dell’esilio), che lei comincia a scrivere e a “studiare teatro, che era la mia altra passione. Quando arrivò la democrazia, si aprirono scuole letterarie gestite da scrittori cileni e questo mi aprì una possibilità di sviluppo. Quell’esperienza è stata fondamentale perché ho potuto confrontarmi con un gruppo di persone che aveva le mie stesse inquietudini e, inoltre, con maestri scrittori che mi hanno illuminato. Da allora in poi, il tempo è passato vorticosamente e ho già scritto diversi libri, ma la cosa curiosa è che credo di essere la stessa donna insicura e incerta che ha scritto quelle prime storie. La stessa che, piena di vertigini, si piazza, giorno dopo giorno, davanti allo schermo del computer per provare a scrivere”.

Dai suoi romanzi emerge chiaramente l’esigenza del racconto come antidoto all’oblio, la volontà di affrontare questioni che non dovrebbero essere mai dimenticate. Quell’esigenza che Enzo Traverso ne Il secolo armato, Interpretare la violenza del Novecento, (Feltrinelli, 2012) ha definito la “malinconica sfida” della contemporaneità. “Mi sono affacciata al mondo tra marce, veglie funebri, elicotteri e funerali. Faccio parte di una generazione in un certo senso smarrita, che non è stata protagonista di nulla, ma che osservava con gli occhi degli adolescenti e cercava, ancora giovanissima, di mobilitarsi. Penso che siamo un po’ condannati a ricordare. Forse è per questo che, senza un progetto, senza uno scopo, come un atto organico, in ogni libro che ho scritto ho pensato a quei bambini che eravamo. Rianimo storie che ho vissuto, nelle quali mi sono imbattuta durante il mio percorso, che ho ascoltato, che mi hanno raccontato, storie che non fanno parte della narrazione ufficiale e alle quali cerco di dare uno spazio nel mondo di oggi. Metterle a fuoco, illuminarle, perché credo fermamente nella scommessa della memoria. Sono interessata a costruire questa memoria collettiva. Non quella ufficiale, non quella anchilosata nei musei o nei manuali. Non quella dei buoni e dei cattivi. Non quella che tranquillizza e riconcilia. Credo nella memoria viva, quella che costruiamo tutti insieme, quella fatta a frammenti con i ricordi di ciascuno di noi. Credo in questo mostro terrificante e inclassificabile, che reclama ed esige. Perché è così che sono i ricordi. Ingovernabili, ribelli, capricciosi. Saltano fuori dalla trama, ci assaltano dal passato e ci fanno capire che il passato non esiste, che esso è solo una dimensione inquietante del presente”.

La Fernández è, quindi, una scrittrice con un alto senso del dovere e dell’impegno morale, sociale e politico. D’altronde, ci tiene a ricordare il noto discorso che Allende fece il 2 dicembre 1972 all’università di Guadalajara durante il quale, con il garbo e la fermezza che lo contraddistinguevano, affermò che “essere giovani e non essere rivoluzionari è una contraddizione perfino biologica”, esortando gli studenti ad agire responsabilmente con spirito rivoluzionario. “Io, che evoco morti e scene del passato nei miei scritti, raccolgo questo messaggio e lo traspongo nel mio lavoro. Certo, devi provare a scrivere bene. Ma devi anche farlo con responsabilità storica. Aprendo la finestra a questa epoca delirante che è il nostro presente. Abbiamo il privilegio di saper maneggiare la scrittura, e dobbiamo usarla per creare qualcosa che ci esploda in faccia e ci faccia reagire. Essere una scrittrice e non essere rivoluzionaria dovrebbe essere finanche una contraddizione, addirittura biologica. E anche se la scrittura è uno spazio di assoluta libertà, libera da responsabilità, un altro discorso è ciò che spetta a ogni scrittore. Libertà e responsabilità storica. Sembra strano. Per alcuni noioso. Per me terrificante. Ma viviamo tempi strani. Forse non siamo mai stati fuori da quel luogo di stranezza e oscurità. Quindi, come non sentirsi chiamati in causa. È un dovere far esplodere con la scrittura questa stranezza e oscurità che ci ricopre da tanto tempo”.

In Cile, come in altri paesi della regione, gli anni della dittatura hanno ispirato novelle e romanzi di scrittori implicati a vario titolo nei fatti – come Roberto Bolaño, Diamela Eltit, Alberto Fuguet, Germán Martín – e “catalogati” come narratori di prima generazione. La Fernández appartiene, invece, alla generazione successiva, quella, ricorrendo nuovamente alle parole della Perassi, delle “testimonianze di seconda mano”, che non “fu protagonista degli eventi e ciò gli ha permesso di osservare e scrivere da un luogo più libero. Il dolore, lo shock, il trauma, sono mediati dalla distanza generazionale. Penso che a noi spetti il lavoro di ricostituzione, romanzare, appropriarsi dei fatti, rimuoverli dall’ufficialità, dalla solennità e installarli in quell’inconscio collettivo dove i pezzi diventano un insieme più complesso e potente. Da qui il mio interesse a lavorare su eventi reali”.

Compito arduo se si tiene presente il ritardo con cui il Cile ha fatto sinora i conti con il proprio passato, che quella cilena è sostanzialmente una “democrazia concordata” tra militari e civili – in realtà imposta dai primi –, democrazia che ha dovuto patire a lungo la presenza inquietante e intimidatoria del dittatore Augusto Pinochet dall’alto del suo seggio di senatore a vita. Per non parlare del fatto che la riconciliazione nazionale e la ricerca della verità sui crimini commessi sono state improntate per molti anni alla prudente tesi della “giustizia nella misura del possibile”, come sostenuto dal primo presidente democratico Patricio Aylwin. O, ancora, che “oggi viviamo in un modello economico di neoliberismo selvaggio introdotto dalla dittatura e consolidato in democrazia, caratterizzato da abissali differenze socio-economiche e una Costituzione illegittima, redatta dai militari, che ancor oggi è vigente. In Wallmapu, in territorio Mapuche, le pratiche militari sono le stesse di quelle degli anni della dittatura, e oggi stiamo seppellendo, ancora una volta, un peñi [fratello in mapuche] ammazzato con un vile proiettile alla nuca. Siamo ancora intrappolati nella logica dittatoriale anche se non vogliamo ammetterlo. Questa è una post dittatura sotto molti aspetti”.

Com’è noto, in Europa la cosiddetta letteratura ‘testimoniale’ è inscindibilmente legata all’esperienza del nazismo e del fascismo e, in particolare, alla tragedia della Shoah. In America Latina questa corrente letteraria ha sfumature e caratteristiche diverse e “come punto comune l’idea di lavorare con la memoria personale e trasformarla in un archivio di ricerca ed espressione. I legami filiali, l’osservazione dei genitori, la messa in scena dell’infanzia, il tentativo di colmare le lacune anteriori, di rispondere a domande del passato, tutto ciò è molto ricorrente negli scrittori della mia generazione. E il tema di fondo non sono sempre i processi dittatoriali, che qui in America Latina tutti abbiamo vissuto, l’attenzione trascende questa tematica e scivola in altre aree. La storia è più intima, a differenza delle generazioni passate. Ci sono grandi autori della mia generazione che potrebbero farvi parte in qualità di rappresentanti. Penso a Julián Herbert e al suo Canción de Tumba. Penso a Guadalupe Nettel e a El Cuerpo en que nací. Penso a Luis López Aliaga e alla Imaginación del Padre. Penso a Camanchaca di Diego Zúñiga. La Casa de los conejos di Laura Alcoba. El Espíritu de mis padres… di Patricio Pron. En voz baja di Alejandra Costamagna. Vibrato, di Isabel Mellado. La Educación, di Marcelo Leonart. Formas de volver a casa di Alejandro Zambra. Anche ai testi di Felix Bruzonne, che sono molto deliranti, ma attraverso i quali filtra una narrazione testimoniale”.

Se la dittatura non è il riferimento obbligato per questa generazione di scrittori, vero è però che per tutti loro sotto traccia e più o meno inconsapevolmente agisce il golpe del 1973, perché costituisce l’“atto fondativo” del Cile attuale. E tutti devono confrontarsi con un paese in cui, nonostante la stabilità politica ed economica invidiata dalle altre nazioni della regione, vi sono alti livelli di disuguaglianze politico-sociali, vige una sostanziale continuità politico-istituzionale con il periodo autoritario, la società è iper-individualista, diffuso è il disinteresse per la politica ed elevato il livello disarticolazione dei vincoli sociali tradizionali. Come si gestisce sul piano della percezione collettiva del presente e delle sfide future tutto questo, in Cile come altrove?

Napoli, 3 dicembre 2018

Chi per chi? Come è difficile innovare la democrazia rappresentativa

Quello sciopero generale doveva risvegliare lo spirito rivoluzionario del 1905. Era passato poco più di un anno dalla nascita del primo Consiglio dei deputati operai di Ivanovo-Voznesensk, e si cercava di costituire il soviet anche a Mosca. Ecco allora che centocinquanta deputati si riunirono ed elessero una commissione esecutiva per dirigere lo sciopero. Ma le cose non andarono bene: dopo pochi giorni lo sciopero dovette essere interrotto; anche il soviet scomparve.

La rivoluzione del 1905 segna un momento importante nella storia della democrazia. Nasceva, e questo già si sa, un nuovo soggetto politico. Nel momento del conflitto sindacale, il consiglio dei deputati operai dirigeva lo sciopero, favoriva la cooperazione tra interessi diversi e avanzava le rivendicazioni collettive. I soviet s’imponevano allora come un organo rappresentativo di tutti gli operai e capace, se necessario, di prendere in mano anche l’amministrazione locale. Se questo è vero, perché non guardare anche ai consigli per colmare il divario tra rappresentanti e rappresentati? Visti da vicino, ahimè, i consigli rivelano quanto sia complicato innovare le strutture della democrazia rappresentativa.

Si pensa che nella Mosca del 1906 fosse ormai troppo tardi: mancava il terreno di nascita dei consigli dei deputati operai, non c’erano più le condizioni che avrebbero conferito al soviet significato e rilevanza. Quello sforzo era poco più di una replica. Non a caso i primi soviet sono sorti nel corso della rivoluzione russa del 1905, sono poi scomparsi e si sono ricostituiti solo dopo parecchi anni, nel 1917.

Per molti, 1905 e 1917 sono estremi temporali che identificano l’apertura di nuove possibilità culturali e politiche, ma davvero è solo questo? Quella della lettura ideologica è una tentazione ricorrente. Intanto, però, perdiamo la sostanza dei consigli. Per anni il soviet è rimasto il fine, non il mezzo, di molte lotte rivoluzionarie. Curiosamente più si andavano inseguendo i consigli, più si dimenticava l’eccezionalità di queste iniziative democratiche. Chiediamocelo, dunque, quanto la fragile esistenza dei soviet ne riveli piuttosto l’audacia.

I soviet ci dicono che non sempre si può rispondere alle circostanze con scelte mediate e perfettamente razionali. Nuove possibilità si aprono semplicemente perché non si può fare altrimenti. “Il soviet dei deputati operai,” come scriveva Lev Trockij, “sorse come risposta ad una esigenza oggettiva, partorita dal corso stesso degli eventi, di una organizzazione che fosse autorevole senza avere una tradizione, che abbracciasse immediatamente le grandi masse disperse senza subire gli intoppi dell’organizzazione; che facesse confluire in un punto le correnti rivoluzionarie all’interno del proletariato, che fosse capace di prendere l’iniziativa, che controllasse automaticamente se stessa e, soprattutto, che potesse sorgere dal nulla in non più di 24 ore”.

Qui sta la prerogativa dei soviet. Certo, era necessario avere una larghissima rappresentatività per godere di un’autorità ben fondata. E tuttavia questo non sarebbe stato mai sufficiente. A differenza di partiti e sindacati, i consigli degli operai diventavano possibili in un punto preciso. Con le forze a disposizione i soviet scaturivano dal modo di vivere rivoluzionario, ne ereditavano il carattere provvisorio e l’indeterminatezza.

Senza l’occasione propizia e l’indispensabile accortezza nello scegliere il momento opportuno per agire sarebbe stata tutta fatica sprecata. Proprio per questa natura improvvisa i consigli sono configurazioni con un ciclo vitale breve e incompleto. Quando le certezze su cui si fondava l’esistenza collettiva venivano sgretolate, il soviet colmava un vuoto. In questo stadio transitorio, per iniziare a guardare alla politica in un altro modo, si organizzava come un’entità indipendente da qualsiasi autorità centrale.

Ora, a cento anni dalla riforma dei soviet che portò al rovesciamento del regime zarista, sembra che curiosamente siamo tornati al punto di partenza. Quante pagine sono state scritte sulla crisi della democrazia? In tanti hanno lamentato la perdita di credibilità dei sistemi politici tradizionali. Altri hanno già spiegato che la democrazia rappresentativa classica non mobilita più la fiducia e le energie dei cittadini.

1929. Manifesto di propaganda russa tratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Negli ultimi anni non si contano i tentativi di superare questo divario attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nel disegno delle politiche pubbliche. Dietro questo imperativo deliberativo, si trovano i più diversi e sofisticati modelli di discussione pubblica. E tuttavia anche questi esempi sembrano esausti. Serve altro, serve di più; direbbe qualcuno. Ma come?

Che ci piaccia o no, la democrazia dei consigli ci insegna che la buona organizzazione non precede l’azione, ma può solo essere uno degli esiti. Così, come avevano compreso Hanna Arendt e Rosa Luxemburg, programmi troppo precisi costringono creazioni che, con la loro natura inattesa, generano nuove opportunità, per poi, nel punto più alto, essere destinate a perire e provocare disaccordo.

E allora, se esiste una crisi della democrazia rappresentativa classica, aspettiamo. Aspettiamo i cittadini e la loro reattività. Aspettiamo, chissà per quanto. Poi tanto si inizierà a litigare di nuovo.

1917-2017: Una storia europea chiamata Rivoluzione, la mostra che Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ha presentato in Viale Pasubio nella ricorrenza dei cento anni dalla Rivoluzione d’Ottobre e visitata da oltre 4000 persone, viene prorogata al 7 gennaio. La Fondazione, nell’ambito di ricerca dedicato al significato di identità europea e alla sua storia, intende salutare il 2017 e dare il benvenuto al nuovo anno e continuando la programmazione e tenendo aperto il centro culturale di viale Pasubio durante il periodo natalizio.

Democrazie inquiete. Viaggio nelle trasformazioni dell’America latina

Democrazie inquiete. Viaggio nelle trasformazioni dell’America Latina ripercorre le vicende politiche, economiche e sociali di alcuni paesi dell’America Latina nell’arco dell’ultimo quarto di secolo.

Stato di salute della democrazia, gestione di politica economica, pulsioni populiste e tentazioni autoritarie, protagonismo di movimenti sociali e politici rappresentano le chiavi interpretative dei saggi qui raccolti.

Saggi che consentono di delineare una visione d’insieme della parabola del ciclo progressista che ha caratterizzato la regione in questa prima parte del XXI secolo.

Prezzo: € 2,99