Lo stato autoritario

Capitolo 8

Una nuova Costituzione

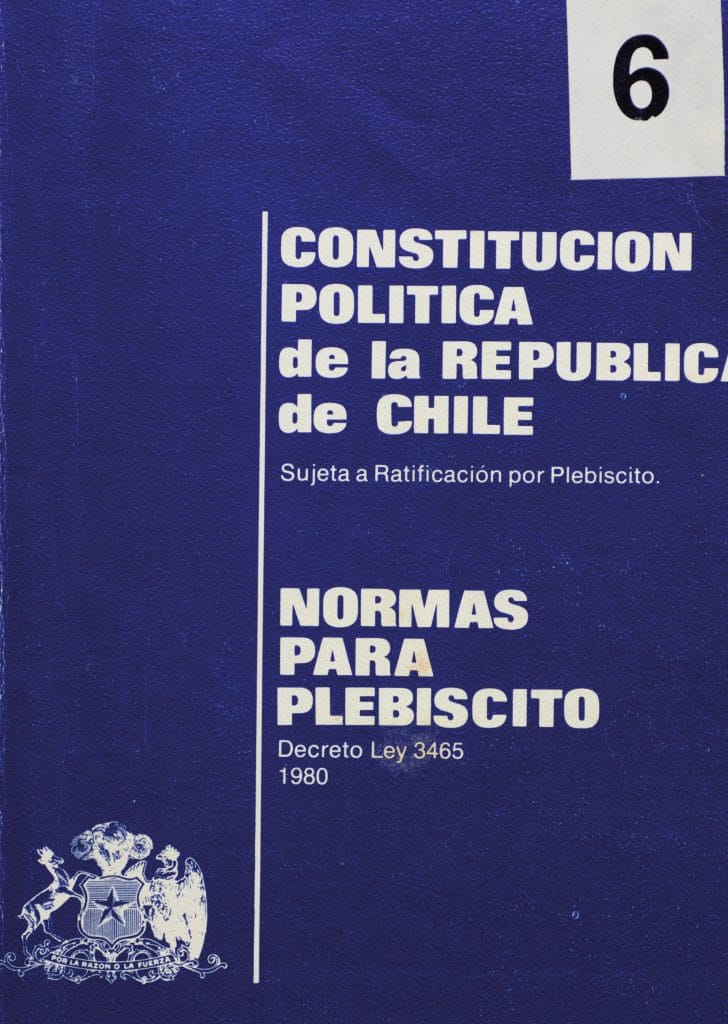

Nel 1980 fu emanata una Costituzione con la quale traghettare il paese da un regime militare a una “democrazia protetta”.

Il testo prevedeva il mantenimento dell’esecutivo autoritario fino al 1989, il ripristino di un Parlamento con prerogative assai più ridotte che in passato e il drastico sfoltimento dello spettro politico. Il referendum sulla nuova carta ottenne oltre il 60% di voti favorevoli, ma si svolse in un clima di intimidazione.

La ridefinizione dell’impalcatura istituzionale non scalfiva il potere personale di Pinochet, ancora saldo alla guida del Cile. Il meccanismo di designazione del futuro candidato alla presidenza era, infatti, finalizzato a garantire la sua permanenza al potere fino al 1997. Il candidato indicato dai capi di stato maggiore delle Forze Armate e dal comandante dei Carabinieri sarebbe stato sottoposto a ratifica, con un “sì” o con un “no”, da un plebiscito previsto per il 1988. Una volta eletto al vertice della Repubblica, a Pinochet sarebbe spettato il compito di indire le elezioni parlamentari.

Le prime aperture

Tuttavia, a partire dall’inizio degli anni Ottanta, il dittatore cileno si trovò ad affrontare una crescente mobilitazione di operai e ceti medi a causa della recessione economica che investì il paese. Novità si registrarono anche sul versante politico con la riorganizzazione e il riposizionamento dei partiti di opposizione. I comunisti (e il MIR) continuarono ad appoggiare la linea della lotta armata, mentre l’ala maggioritaria dei socialisti, che nel corso degli anni si erano attestati su posizioni più moderate, si alleò con i democristiani. Questa inedita alleanza si proponeva come alternativa democratica al governo militare. Il fallito attentato a Pinochet nel 1986 scatenò tuttavia una nuova ondata repressiva e obbligò il fronte di opposizione ad arretrare in attesa di tempi migliori.

La fine del regime

La ripresa economica dalla metà del decennio diede nuovo slancio e fiducia ai militari e la convinzione di avere ottime chances di successo nella consultazione indetta per il 1988. I partiti di opposizione (ad eccezione di comunisti e MIR), raggruppati nella Concertación de Partidos por la Democracia, si mobilitarono però affinché tutti i cileni si recassero alle urne.

Contro ogni aspettativa, il regime di Pinochet ottenne solo il 43% dei voti e fu sconfitto. Questo verdetto portò alle elezioni dell’anno seguente vinte dalla Concertación.

Nel 1990 alla presidenza della Repubblica si insediava il democristiano Patricio Aylwin. Il Cile voltava pagina aprendosi alla democrazia.

Guarda la photogallery

L’apertura costituzionale e democratica del Cile di Pinochet riscosse molta attenzione in quegli anni. Nelle immagini di seguito vediamo, oltre a un ritratto dello stesso dittatore, anche le copie delle proposte di nuova Costituzione e un manifesto di propaganda per il sì al referendum.

Approfondisci

MARCELA SERRANO

Il tempo di Blanca

Non ero svenuta, percepivo tutto, ma non potevo spiegarlo. Durante il tragitto verso Santiago, più o meno per un’ora e mezza, i miei cinque sensi funzionarono. Loro pensarono che fossi quasi all’altro mondo. In parte era vero, ma non come immaginavano. Mi rintanavo in sogni lontani, in quella strada della mia infanzia, in un braccio teso di mia madre che speravo mi avrebbe liberato da quel letargo.

Kit didattico: Opportunità per tutti

Fascismo e populismo. Conversazione con Federico Finchelstein

Intervista a Nona Fernández

La sfida della libertà

Kit didattico: Opportunità per tutti

Il 14,5% della popolazione mondiale è povero: oltre un miliardo di persone vive con meno di 1,25 dollari al giorno, tra queste, una su tre ha meno di 13 anni. Cosa significa essere poveri? La povertà è un problema complesso e si accompagna al tema delle disuguaglianze. Lo sapevi che il 10% della popolazione globale non ha accesso ad efficienti servizi di acqua potabile? Che nel 2011 65 milioni di ragazze non hanno avuto accesso all’istruzione primaria e secondaria?

Il kit didattico Opportunità per tutti stimola una riflessione su disuguaglianza e giustizia sociale collegati al tema della “cittadinanza” e prende in esame il programma di assistenza sociale brasiliano Bolsa Familia finalizzato a ridurre la povertà anche attraverso l’accesso a istruzione, servizi sanitari.

Fascismo e populismo. Conversazione con Federico Finchelstein

È uno dei massimi esperti di fascismo transnazionale e di populismo globale, in America Latina e non solo. Professore di storia presso la New School for Social Research e l’Eugene Lang College di New York, nonché direttore del Janey Program in Latin American Studies presso l’NSSR, Federico Finchelstein è autore di numerosi libri e articoli anche su “guerre sporche”, genocidio e antisemitismo in America Latina e in Europa. Collabora con importanti giornali e media statunitensi, europei e latinoamericani, tra cui The New York Times, The Washington Post, Clarin, Folha de S.Paulo e Corriere della Sera. Uno dei suoi ultimi lavori, From Fascism to Populism in History (University of California Press, 2017), in uscita in Italia nel 2019, rappresenta un tentativo di comprensione della realtà attuale attraverso gli strumenti della storia, in particolar modo di quella del fascismo e del populismo. «In una fase in cui, a livello globale, non pochi sono coloro i quali si mostrano sorpresi di fronte all’avvento dei cosiddetti “neo-populismi”, come nel caso dell’affermazione di Donald Trump negli Stati Uniti – racconta Finchelstein – il libro propone una lettura storica che presenta casi precedenti di populismo, soprattutto al potere, e questo, ovviamente, non con l‘obiettivo di prevedere cosa accadrà nel prossimo futuro, ma allo scopo di dotarsi di un parametro utile per leggere e interpretare la realtà del presente».

Nel suo libro lo storico argentino non dà una definizione di populismo, categoria spesso abusata e utilizzata impropriamente, ma discute con quelle interpretazioni che non terrebbero conto della complessità richiesta dalla storia per la comprensione e la descrizione di questo importante fenomeno politico. «Certo, evidenzio alcune caratteristiche che a mio avviso si ripetono nel corso del tempo, sia in America Latina che fuori. Quindi, quella che emerge è una lista di tratti comuni, centrali nel populismo, sebbene non una definizione vera e propria». Quali sarebbero i tratti tipici del populismo, che si manterrebbero pressoché costanti nel tempo? Fra questi sicuramente «un leader carismatico, messianico, quasi mitico, che presenta sé stesso come colui il quale sa ciò che il popolo desidera, anche quando magari è il popolo stesso a non saperlo; in breve, un leader che si mostra come la personificazione del popolo».

Un capo che promette – e questa sarebbe un’altra caratteristica ricorrente – di «realizzare finalmente quel “momento” in cui è il popolo a governare, ossia di dar vita ad una sorta di democrazia diretta o quasi». Tuttavia, quello che accade nella realtà, storicamente, è qualcosa di profondamente diverso: «alla fine è sempre il leader quello che governa, che decide, che parla, che impersona il popolo, che detiene materialmente il potere». In altre parole, quel che si produrrebbe costantemente sarebbe un duplice movimento di riduzione: «in primo luogo, il popolo viene sostituito dal leader, che parla e governa a nome di tutti; in secondo luogo, il popolo viene rappresentato come una massa compatta, che ha votato in blocco per il leader in questione e per i suoi sostenitori, anche quando è evidente che non è così». I populismi rappresenterebbero, pertanto, «un popolo che non esiste, e tutti coloro i quali non si riconoscono in questo popolo vengono presentati come dei nemici del popolo, come degli “anti-popolo”, come dei soggetti contrari ai desideri del popolo». Il prodotto finale di tutto questo è un evidente paradosso: «il populismo si manifesta come rappresentanza dell’antipolitica, anzi, di più, come un modo per risolvere una crisi della rappresentanza politica, per favorire una partecipazione più diretta della popolazione al processo decisionale. Ma è proprio questo che, alla fine, non accade mai. E il risultato, se vogliamo, è ancor più antidemocratico, perché l’accostare il popolo al governo sulla base dell’idea che i tradizionali rappresentanti non lo rappresentano – il che, peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi, è verissimo –, si conclude con l’unico effetto di individuare un solo rappresentante, o meglio, un soggetto che si ritiene o che si vuole ritenere come la persona alla quale è stato delegato il potere, producendo, pertanto, il passaggio da una rappresentanza molteplice, con tutti i suoi limiti, ad una rappresentanza unificata nella persona del leader».

Donald Trump, murale, 2017

Non è un caso se, secondo Finchelstein, sussistono forti elementi di contatto fra populismo e fascismo. «La connessione è prima di tutto storica», racconta. «I populismi esistono sicuramente già nel XIX secolo, tanto in Europa, quanto negli Stati Uniti, quanto in America Latina, come forme politiche finalizzate ad avvicinare il popolo al potere. Ma in quel periodo non riescono ad arrivare al potere, cosa che accade invece nel subcontinente latinoamericano dopo il 1945. L’aspetto interessante è che molti di questi primi populisti che arrivano al governo in diversi paesi della regione, prima del ’45 erano stati fascisti, o comunque vicini al fascismo o compagni di strada del fascismo. Dopo la seconda guerra mondiale quel che accade è che questi fascismi vengono riformulati in chiave democratica. Il risultato di questo processo è, appunto, il populismo, che altro non è che una forma autoritaria di democrazia che non è più fascismo, avendo abbandonato alcune caratteristiche fondamentali di questo, come, ad esempio, la violenza politica e il razzismo, ma che ne conserva delle altre».

Questo, tuttavia, costituirebbe un tratto tipico dei primi populismi che cercarono di allontanarsi dall’«eredità fascista», mentre «nei populismi di oggi, più recenti, di estrema destra, invece, vediamo l’affermazione dell’idea contraria, ossia l’utilizzo di xenofobia e razzismo per connettere il popolo con il potere, come dimostra chiaramente, fra gli altri, il caso di Donald Trump. Pertanto questi populismi attuali, non dico che si siano riconvertiti in fascismo, ma si avvicinano al fascismo, riprendono alcuni temi forti del fascismo che avevano definito quello che il populismo non era dopo il ’45. Se si guarda al fenomeno in senso ampio, ci troviamo di fronte ad una storia del populismo che, in un primo momento, si allontana dal fascismo, riformulandolo in chiave democratica per ovvi motivi, e, in un secondo momento, oggi, per la precisione, dimostra di voler tornare a quel fascismo». Qual è il rapporto fra populismo e democrazia, quindi?

«Non esiste populismo senza democrazia, questo deve essere chiaro. Il populismo è una “bastardizzazione” della democrazia, è una forma di democrazia autoritaria, come detto. Nella storia del populismo si contano sulle dita di una mano i casi in cui il populismo distrugge la democrazia. Nella maggior parte dei casi si tratta di dar vita ad una democrazia che non si distingue certamente per essere di tipo costituzionale, ma che risiede nella persona, nei desideri e nei capricci del leader. Ma in generale il populismo non distrugge la democrazia. Anzi, nella storia latinoamericana sono molto spesso le dittature anti-populiste che mettono fine alle democrazie populiste. Quando il populismo non mantiene le regole minime della democrazia non ci troviamo più di fronte ad un caso di populismo, ma ad un regime di tipo dittatoriale».

Quella di populismo, per Finchelstein, costituisce una categoria importante, quindi, impossibile da ignorare e da escludere dall’analisi, nella misura in cui fa parte dell’esperienza quotidiana degli attori e dei soggetti politici. Guardando al contesto latinoamericano attuale, ad esempio, «se il sedicente “populismo di sinistra” è scomparso quasi ovunque, incluso in Venezuela, dove l’inesistenza, a mio avviso, di uno Stato di diritto impedisce di parlare di populismo, quello che possiamo rilevare, a cominciare dal paese più importante, il Brasile, è l’ascesa di un populismo di estrema destra che si è affermato attraverso campagne mediatiche di tipo quasi nazista». E le prospettive sono tutt’altro che rosee, se si osserva la situazione dal punto di vista della democrazia costituzionale: «in pratica, non sappiamo ancora se Bolsonaro governerà il paese come un leader populista o come un Pinochet. E questo non dipende solo da lui, ma anche dalla capacità della società civile e delle istituzioni di mettere dei limiti ad un personaggio così estremo, che si caratterizza per la sua omofobia, per il suo razzismo e per la sua demonizzazione e odio nei confronti di tutto quello che ritiene essere diverso». Non tanto meglio sembrerebbero andare le cose in altri paesi, come Argentina o Cile, dove non sono presenti governi di tipo populista ma «esecutivi neoliberisti ben caratterizzati dalla presenza di una tecnocrazia che ritiene di sapere quello che il mercato vuole».

Brasilia, Jair Bolsonaro durante la nomina presidenziale, 2018

Non bisogna dimenticare, infatti, che sono proprio questi governi di tecnocrati ad essere, in molti casi, «causa ed effetto del populismo, nella misura in cui questi, una volta al potere, non ascoltano tanto la voce di quei cittadini che hanno contribuito ad eleggerli, quanto quella del mercato, e il soggetto mercato, in questa prospettiva, è antidemocratico: non lo ha “votato” nessuno, ma finisce per incidere sulle decisioni di un esecutivo eletto democraticamente e che, invece, rappresenta gli interessi particolari di una parte molto ristretta della società. E cosa accade, quindi? Accade, molto spesso, che queste “tecnocrazie” creino terreno fertile per la diffusione di leader populisti che vogliono o dicono di voler avvicinare il popolo al potere, ma che finiscono, come detto, per essere governo di una sola persona o di un gruppo altrettanto ristretto».

Come riconoscere un contesto favorevole alla diffusione del populismo, quindi? Il populismo si presenterebbe sempre «come la risposta a una crisi della rappresentanza politica ed economica. Questa crisi può essere reale, concreta, o anche solo una percezione e, pertanto, immaginaria. Ad esempio, negli Stati Uniti la situazione economica non era negativa al momento in cui è stato eletto Trump. Anzi, in una situazione di crisi reale, sul piano economico, venne eletto Obama, che di certo non era un leader populista, mentre in un contesto di andamento tutto sommato positivo dell’economia è stato eletto Trump, che ha utilizzato una “crisi”, economica, politica, sociale, che non esisteva, per trarne un vantaggio sul piano retorico e propagandistico. Ma per quelli che lo hanno eletto questa “crisi” esisteva».

Oggi, quindi, in Europa, come in America Latina, come negli Stati Uniti ci troviamo di fronte ad un rischio di deriva autoritaria? «Sì, ma questa deriva autoritaria ha a che vedere a volte con il populismo e a volte con governi che, allo stesso modo, si allontanano dall’essere reali rappresentanti degli elettori, della cittadinanza, per farsi rappresentanti di realtà come quella del mercato. È sicuro che il populismo implica una nozione autoritaria della democrazia, ma bisogna pensare che la stessa democrazia che esiste al di fuori o prima dei populismi tantomeno costituisce un tipo di democrazia ideale, anzi, presenta anch’essa dimensioni antidemocratiche molto importanti e per niente da sottovalutare. Come se ne esce? Di fronte ad una crisi di rappresentanza, che né i tecnocrati né i populisti risolvono, convertendosi, anzi, in governi che pensano a portare avanti i propri interessi o quelli di pochi, sono necessarie opzioni politiche maggiormente connesse con i bisogni, le esigenze e gli interessi reali dei cittadini».

Intervista a Nona Fernández

Di seguito un’intervista a cura di Raffaele Nocera a Nona Fernandez

Quando ero bambina mi dicevano che, se mi comportavo male, un vecchio con un grosso sacco mi avrebbe portata via. Tutti i bambini che non obbedivano ai genitori sparivano nell’immenso e oscuro sacco di quel vecchio malvagio. Oltre a non spaventarmi, questa storia mi ha sempre incuriosita. In segreto volevo conoscere quell’uomo […] Molte volte l’ho immaginato […] E ogni volta che lo facevo la sua figura diventava sempre più inquietante, dato che normalmente gli assegnavo un volto conosciuto, quello di mio padre, di mio zio, del droghiere all’angolo, del meccanico dell’officina accanto, del professore di scienze naturali. Tutti potevano essere il vecchio del sacco. Perfino io stessa, se mi guardavo allo specchio e mi disegnavo un paio di baffi, potevo ricoprire quel ruolo.

Nona Fernández, La dimensione oscura, Gran vía, 2018, p. 24.

È una delle scrittrici più apprezzate del panorama letterario cileno di questo millennio, con numerosi e importanti premi alle spalle. Ha esordito nel 2002 con il libro Mapocho, mentre il suo ultimo romanzo, La dimensión desconocida, è del 2016, entrambi pubblicati in Italia dalla casa editrice Gran vía. Non vuole essere considerata interprete di un genere letterario, nemmeno della letteratura testimoniale in cui, come ha lucidamente rilevato Emilia Perassi in un saggio del 2013 (“Testis, supertestis, testimonium. Colectivizar memoria: la literatura italiana y la dictadura argentina”), la memoria è “cultura del ricordo”, cioè dovere sociale che riguarda la comunità. “È pericoloso per un autore autocelebrare il proprio lavoro, perché corri il rischio di essere etichettato e che i lettori si aspettino solo questo da te. Non mi piacciono i limiti di alcun tipo”, afferma Nona Fernández.

È nata nel 1971, quando al potere c’era Salvador Allende. I risultati economici del governo di Unidad Popular erano positivi e il colpo di Stato non era ancora contemplato dai militari (quantomeno non da tutti e tre i rami delle Forze Armate). Tuttavia, com’è ampiamente noto, con il passare del tempo, questi ultimi gradualmente si convinsero che l’unico rimedio possibile per fermare l’elevata conflittualità politica e sociale, la crisi economica e, soprattutto, l’instaurazione del socialismo, fosse quello di prendere il potere attraverso l’uso della forza.

Nona Fernández non è solo una scrittrice di talento; è un intellettuale versatile che ama cimentarsi anche con altri generi artistici e culturali. È, infatti, pure attrice e sceneggiatrice. Del resto, ammette di aver avuto sin da bambina due grandi passioni “la scrittura e la recitazione”, che a suo modo di vedere sono “due percorsi di uno stesso progetto creativo che ho sviluppato in piattaforme diverse che si alimentano a vicenda”. A quel tempo i militari erano ben saldi al potere e avevano già fatto tabula rasa della democrazia rappresentativa.

La barbarie e la violazione dei diritti umani erano all’ordine del giorno, gli intellettuali vittime “di un blackout culturale”. Ed è proprio allora, quando la repressione generalizzata e il terrore di Stato avevano già mietuto migliaia di vittime costringendo molti cileni a vivere nell’ombra (e altri a scegliere la via dell’esilio), che lei comincia a scrivere e a “studiare teatro, che era la mia altra passione. Quando arrivò la democrazia, si aprirono scuole letterarie gestite da scrittori cileni e questo mi aprì una possibilità di sviluppo. Quell’esperienza è stata fondamentale perché ho potuto confrontarmi con un gruppo di persone che aveva le mie stesse inquietudini e, inoltre, con maestri scrittori che mi hanno illuminato. Da allora in poi, il tempo è passato vorticosamente e ho già scritto diversi libri, ma la cosa curiosa è che credo di essere la stessa donna insicura e incerta che ha scritto quelle prime storie. La stessa che, piena di vertigini, si piazza, giorno dopo giorno, davanti allo schermo del computer per provare a scrivere”.

Dai suoi romanzi emerge chiaramente l’esigenza del racconto come antidoto all’oblio, la volontà di affrontare questioni che non dovrebbero essere mai dimenticate. Quell’esigenza che Enzo Traverso ne Il secolo armato, Interpretare la violenza del Novecento, (Feltrinelli, 2012) ha definito la “malinconica sfida” della contemporaneità. “Mi sono affacciata al mondo tra marce, veglie funebri, elicotteri e funerali. Faccio parte di una generazione in un certo senso smarrita, che non è stata protagonista di nulla, ma che osservava con gli occhi degli adolescenti e cercava, ancora giovanissima, di mobilitarsi. Penso che siamo un po’ condannati a ricordare. Forse è per questo che, senza un progetto, senza uno scopo, come un atto organico, in ogni libro che ho scritto ho pensato a quei bambini che eravamo. Rianimo storie che ho vissuto, nelle quali mi sono imbattuta durante il mio percorso, che ho ascoltato, che mi hanno raccontato, storie che non fanno parte della narrazione ufficiale e alle quali cerco di dare uno spazio nel mondo di oggi. Metterle a fuoco, illuminarle, perché credo fermamente nella scommessa della memoria. Sono interessata a costruire questa memoria collettiva. Non quella ufficiale, non quella anchilosata nei musei o nei manuali. Non quella dei buoni e dei cattivi. Non quella che tranquillizza e riconcilia. Credo nella memoria viva, quella che costruiamo tutti insieme, quella fatta a frammenti con i ricordi di ciascuno di noi. Credo in questo mostro terrificante e inclassificabile, che reclama ed esige. Perché è così che sono i ricordi. Ingovernabili, ribelli, capricciosi. Saltano fuori dalla trama, ci assaltano dal passato e ci fanno capire che il passato non esiste, che esso è solo una dimensione inquietante del presente”.

La Fernández è, quindi, una scrittrice con un alto senso del dovere e dell’impegno morale, sociale e politico. D’altronde, ci tiene a ricordare il noto discorso che Allende fece il 2 dicembre 1972 all’università di Guadalajara durante il quale, con il garbo e la fermezza che lo contraddistinguevano, affermò che “essere giovani e non essere rivoluzionari è una contraddizione perfino biologica”, esortando gli studenti ad agire responsabilmente con spirito rivoluzionario. “Io, che evoco morti e scene del passato nei miei scritti, raccolgo questo messaggio e lo traspongo nel mio lavoro. Certo, devi provare a scrivere bene. Ma devi anche farlo con responsabilità storica. Aprendo la finestra a questa epoca delirante che è il nostro presente. Abbiamo il privilegio di saper maneggiare la scrittura, e dobbiamo usarla per creare qualcosa che ci esploda in faccia e ci faccia reagire. Essere una scrittrice e non essere rivoluzionaria dovrebbe essere finanche una contraddizione, addirittura biologica. E anche se la scrittura è uno spazio di assoluta libertà, libera da responsabilità, un altro discorso è ciò che spetta a ogni scrittore. Libertà e responsabilità storica. Sembra strano. Per alcuni noioso. Per me terrificante. Ma viviamo tempi strani. Forse non siamo mai stati fuori da quel luogo di stranezza e oscurità. Quindi, come non sentirsi chiamati in causa. È un dovere far esplodere con la scrittura questa stranezza e oscurità che ci ricopre da tanto tempo”.

In Cile, come in altri paesi della regione, gli anni della dittatura hanno ispirato novelle e romanzi di scrittori implicati a vario titolo nei fatti – come Roberto Bolaño, Diamela Eltit, Alberto Fuguet, Germán Martín – e “catalogati” come narratori di prima generazione. La Fernández appartiene, invece, alla generazione successiva, quella, ricorrendo nuovamente alle parole della Perassi, delle “testimonianze di seconda mano”, che non “fu protagonista degli eventi e ciò gli ha permesso di osservare e scrivere da un luogo più libero. Il dolore, lo shock, il trauma, sono mediati dalla distanza generazionale. Penso che a noi spetti il lavoro di ricostituzione, romanzare, appropriarsi dei fatti, rimuoverli dall’ufficialità, dalla solennità e installarli in quell’inconscio collettivo dove i pezzi diventano un insieme più complesso e potente. Da qui il mio interesse a lavorare su eventi reali”.

Compito arduo se si tiene presente il ritardo con cui il Cile ha fatto sinora i conti con il proprio passato, che quella cilena è sostanzialmente una “democrazia concordata” tra militari e civili – in realtà imposta dai primi –, democrazia che ha dovuto patire a lungo la presenza inquietante e intimidatoria del dittatore Augusto Pinochet dall’alto del suo seggio di senatore a vita. Per non parlare del fatto che la riconciliazione nazionale e la ricerca della verità sui crimini commessi sono state improntate per molti anni alla prudente tesi della “giustizia nella misura del possibile”, come sostenuto dal primo presidente democratico Patricio Aylwin. O, ancora, che “oggi viviamo in un modello economico di neoliberismo selvaggio introdotto dalla dittatura e consolidato in democrazia, caratterizzato da abissali differenze socio-economiche e una Costituzione illegittima, redatta dai militari, che ancor oggi è vigente. In Wallmapu, in territorio Mapuche, le pratiche militari sono le stesse di quelle degli anni della dittatura, e oggi stiamo seppellendo, ancora una volta, un peñi [fratello in mapuche] ammazzato con un vile proiettile alla nuca. Siamo ancora intrappolati nella logica dittatoriale anche se non vogliamo ammetterlo. Questa è una post dittatura sotto molti aspetti”.

Com’è noto, in Europa la cosiddetta letteratura ‘testimoniale’ è inscindibilmente legata all’esperienza del nazismo e del fascismo e, in particolare, alla tragedia della Shoah. In America Latina questa corrente letteraria ha sfumature e caratteristiche diverse e “come punto comune l’idea di lavorare con la memoria personale e trasformarla in un archivio di ricerca ed espressione. I legami filiali, l’osservazione dei genitori, la messa in scena dell’infanzia, il tentativo di colmare le lacune anteriori, di rispondere a domande del passato, tutto ciò è molto ricorrente negli scrittori della mia generazione. E il tema di fondo non sono sempre i processi dittatoriali, che qui in America Latina tutti abbiamo vissuto, l’attenzione trascende questa tematica e scivola in altre aree. La storia è più intima, a differenza delle generazioni passate. Ci sono grandi autori della mia generazione che potrebbero farvi parte in qualità di rappresentanti. Penso a Julián Herbert e al suo Canción de Tumba. Penso a Guadalupe Nettel e a El Cuerpo en que nací. Penso a Luis López Aliaga e alla Imaginación del Padre. Penso a Camanchaca di Diego Zúñiga. La Casa de los conejos di Laura Alcoba. El Espíritu de mis padres… di Patricio Pron. En voz baja di Alejandra Costamagna. Vibrato, di Isabel Mellado. La Educación, di Marcelo Leonart. Formas de volver a casa di Alejandro Zambra. Anche ai testi di Felix Bruzonne, che sono molto deliranti, ma attraverso i quali filtra una narrazione testimoniale”.

Se la dittatura non è il riferimento obbligato per questa generazione di scrittori, vero è però che per tutti loro sotto traccia e più o meno inconsapevolmente agisce il golpe del 1973, perché costituisce l’“atto fondativo” del Cile attuale. E tutti devono confrontarsi con un paese in cui, nonostante la stabilità politica ed economica invidiata dalle altre nazioni della regione, vi sono alti livelli di disuguaglianze politico-sociali, vige una sostanziale continuità politico-istituzionale con il periodo autoritario, la società è iper-individualista, diffuso è il disinteresse per la politica ed elevato il livello disarticolazione dei vincoli sociali tradizionali. Come si gestisce sul piano della percezione collettiva del presente e delle sfide future tutto questo, in Cile come altrove?

Napoli, 3 dicembre 2018

La sfida della libertà

Descrizione

Scritto da Carlo Levi nel 1939 – in forma di confessione, di appunto personale – “Paura della libertà”, da cui traiamo questo estratto, venne pubblicato per la prima volta nel 1946. I sette anni che passano dalla scrittura del testo alla sua pubblicazione sono anni densi e drammatici, che vanno dall’inizio della seconda guerra mondiale alla riacquisizione di libertà dopo le devastazioni del conflitto.

Il saggio venne steso da un Levi esule – espatriato in Francia per sfuggire alla repressione del fascismo – che sulle rive dell’Atlantico guarda alla profonda crisi della cultura occidentale, resa evidente dalla rapida avanzata delle idee e delle forze naziste in tutta Europa. In questo contesto, vicenda individuale e vissuto comune si fondono: per Levi, sono i giorni in cui riceve la notizia della morte del padre, giorni in cui inizia a riflettere sul passato, che da proprio diviene collettivo. Seguendo le tracce che indicano i fenomeni generativi della crisi, Levi inizia a riflettere sul futuro che non riesce a intravedere né immaginare. “In quel punto della vita dove non si può più guardare indietro, mi trovavo solo su quella spiaggia deserta, in un freddo autunno, pieno di vento e di piogge. Se il passato era morto, il presente incerto e terribile, il futuro misterioso, si sentiva il bisogno di fare il punto”.

La lucidità con cui affronta l’analisi della drammatica crisi del presente, sulla base del passato comune, è la base stessa della vitalità che rende ancora attuale il testo perchè “quello che è stato può tornare, quello che è celato riaffiorare alla coscienza, come riappaiono le spiagge al ritirarsi della marea”.

Conosci gli autori

David Bidussa  è stato responsabile delle attività editoriali di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Tra le sue pubblicazioni: La France de Vichy (Feltrinelli, 1997); Leo Valiani tra politica e storia (Feltrinelli, 2009), Dopo l’ultimo testimone (Einaudi 2009) e Il passato al presente con Paolo Rumiz e Carlo Greppi (Fondazione Feltrinelli, 2016). Ha curato Antonio Gramsci, La città futura (Aragno 2017) e Victor Serge, Da Lenin a Stalin (Bollati Boringhieri 2017).

è stato responsabile delle attività editoriali di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Tra le sue pubblicazioni: La France de Vichy (Feltrinelli, 1997); Leo Valiani tra politica e storia (Feltrinelli, 2009), Dopo l’ultimo testimone (Einaudi 2009) e Il passato al presente con Paolo Rumiz e Carlo Greppi (Fondazione Feltrinelli, 2016). Ha curato Antonio Gramsci, La città futura (Aragno 2017) e Victor Serge, Da Lenin a Stalin (Bollati Boringhieri 2017).

Sara Troglio  storica contemporaneista, è ricercatrice dell’area di Cittadinanza di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Si occupa di Public History e processi di storia partecipativa in contesti di memorie conflittuali. Si interessa di Storia Orale, partecipando come ricercatrice ed intervistatrice per Laboratorio Lapsus a progetti per ANED e per l’International Bomber Command Centre Digital Archive / University of Lincoln. Ha pubblicato con DaSud Under. Giovani, Mafie, Periferie (Perrone 2017).

storica contemporaneista, è ricercatrice dell’area di Cittadinanza di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Si occupa di Public History e processi di storia partecipativa in contesti di memorie conflittuali. Si interessa di Storia Orale, partecipando come ricercatrice ed intervistatrice per Laboratorio Lapsus a progetti per ANED e per l’International Bomber Command Centre Digital Archive / University of Lincoln. Ha pubblicato con DaSud Under. Giovani, Mafie, Periferie (Perrone 2017).

Carlo Levi nacque a Torino nel 1902. Si laureò in medicina, ma nutrì svariati interessi culturali, dalla pittura (nel 1929 fece parte del gruppo dei pittori di Torino) alla letteratura. Nel 1931 aderì al movimento Giustizia e libertà dei fratelli Rosselli.

Venne arrestato per attività antifascista nel 1934. Dopo un secondo arresto, nel 1935 Levi fu confinato in Lucania, nel paese di Aliano. Qui venne a contatto con la realtà del Mezzogiorno d’Italia, a lui del tutto sconosciuta; e qui ambientò il suo romanzo più noto, Cristo si è fermato a Eboli (scritto durante la guerra e pubblicato nel 1945). Nel 1936 venne graziato e poté ritornare a casa. Nel 1939 si rifugiò in Francia; in seguito prese parte alla Resistenza.

Dopo la Liberazione, Levi mantenne le sue numerose collaborazioni giornalistiche; nel 1950 pubblicò L’orologio e nel 1955 Le parole sono pietre, una raccolta di reportages. Non interruppe intanto la sua notevolissima attività di pittore neorealista (nel 1954 espose in una sala alla Biennale di Venezia). Nel 1964 raccolse nel volume Tutto il miele è finito le esperienze nate da una permanenza in Sardegna. Nel 1963 e 1968 venne eletto al Senato come indipendente nelle file del Pci. Morì a Roma nel gennaio 1975.