Le reazioni al golpe

Capitolo 5

Le reazioni internazionali

In America Latina le reazioni al colpo di Stato non furono unanimi. Alcuni paesi, con in prima fila Cuba, lo condannarono energicamente, esprimendo solidarietà per il popolo cileno e profondo dolore per la morte di Allende. I regimi militari di Brasile e Uruguay salutarono invece la fine di UP come una vittoria della democrazia e riconobbero immediatamente i golpisti. Gli Stati Uniti di Nixon e Kissinger si congratularono con il nuovo governo autoritario e tornarono nuovamente a sostenere economicamente il Cile.

In Europa, quasi tutte le nazioni del blocco socialista ruppero i rapporti diplomatici. La CEE scelse di mantenere le relazioni con la giunta militare sulla base del principio che a essere riconosciuti sono gli Stati e non i governi chiamati di volta in volta a reggerli.

In Italia, l’esecutivo guidato dal democristiano Mariano Rumor dovette fare i conti con le dure resistenze di socialisti e comunisti, che chiedevano a gran voce l’interruzione delle relazioni diplomatiche.

All’interno della DC c’erano posizioni divergenti: da un lato la doverosa condanna ufficiale del colpo di Stato; dall’altro la preoccupazione di non indebolire la democrazia cristiana cilena, rea di aver auspicato la soluzione golpista.

L’attendismo di Aldo Moro

Tutte le altre forze politiche rappresentate in Parlamento censurarono il golpe senza esitazioni, ad eccezione del MSI.

Nel dibattito sui fatti cileni che si tenne il 26 settembre alla Camera dei Deputati, il ministro degli Esteri Aldo Moro biasimò la violazione dei principi della democrazia e il ricorso alla violenza come strumento di lotta politica. Ma non ci fu la rottura con il Cile di Pinochet. Moro scelse una linea di “attesa” che lasciava all’Italia la porta aperta a qualsiasi sviluppo futuro. L’attendismo del governo italiano avrebbe condotto, però, di lì a poco, al non riconoscimento di fatto della giunta militare e ufficialmente le relazioni bilaterali rimasero congelate sino al ritorno alla democrazia.

La solidarietà italiana

Subito dopo l’11 settembre, nel nostro paese si registrarono manifestazioni e iniziative di solidarietà per le vittime del golpe, susseguitesi senza sosta anche negli anni a seguire. Grazie all’impegno civile e politico di partiti, sindacati, studenti, enti locali, associazioni, mondo culturale, l’Italia fu in prima linea nell’accoglienza dei tanti cileni in fuga dalla dittatura, dimostrando di essere una società tollerante e aperta al confronto. In Cile, l’ambasciata italiana si distinse come luogo privilegiato di rifugio e riparo dalle grinfie della repressione.

Guarda la photogallery

Le immagini riportate di seguito testimoniano l’ondata di solidarietà che il golpe suscitò in tutto il mondo insieme allo scandalo per le violenze perpetrate dal nuovo regime.

Approfondisci

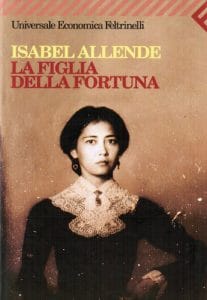

ISABEL ALLENDE

La figlia della fortuna

Quando Valparaiso apparve ai suoi occhi, per l’esausto viaggiatore fu una vera sorpresa. Nel porto sostava più di un centinaio di imbarcazioni che battevano bandiere di mezzo mondo. Le montagne dai picchi innevati sembravano così vicine che davano l’impressione di emergere direttamente da un mare blu cobalto chesprigionava un’irresistibile fragranza di sirene. Jacob Todd non venne mai a sapere che sotto quella parvenza di pace assoluta c’era una città intera di velieri spagnoli inabissati e scheletri di patrioti con una pietra legata alle caviglie, ancorati laggiù per opera dei soldati del Capitano Generale. L’imbarcazione si ancorò nella baia, tra migliaia di gabbiani affamati che agitavano l’aria con le loro terribili ali e il loro gracchiare.

Kit didattico: Che cos’è la patria?

Fascismo e populismo. Conversazione con Federico Finchelstein

Le trasformazioni dell’America Latina

Desolation Row. From Democracy to Oligarchy, 1976-2016

Kit didattico: Che cos’è la patria?

Tra i più importanti cambiamenti messi in atto dalla Grande Guerra c’è sicuramente il concetto di Patria, dalla sua esasperazione fino al suo annullamento.

Il kit didattico si sofferma sull’analisi e la riflessione che portano queste due parole chiave ad esprimere il significato di patria. Addentrandoci nei testi scritti di Boine e Brooke, di Jessie Pope, di Owen, ma anche nel discorso a Quarto di D’Annunzio, possiamo riconoscere quali sono state le ragioni esasperanti che hanno fatto saltare le convenzioni di pace stabilite prima della guerra del ’14-’18?

Cosa pensiamo di Cesare Battisti, eroe nazionale ed irredentista giustiziato a Trento dagli austriaci, nel 1916, che ci lascia in eredità un pensiero: “la patria è quella che si sceglie e non quella in cui si nasce”? Ma la patria è anche il controllo delle risorse. Per i britannici, “padroni dei mari”, è impossibile non reagire quando nel maggio 1915 il transatlantico Lusitania affonda e la guerra chiama in causa anche gli Stati Uniti. E ancora: finita la guerra, dopo il trattato di Versailles del 1919, a quali regole la patria dovrà attenersi?

Fascismo e populismo. Conversazione con Federico Finchelstein

È uno dei massimi esperti di fascismo transnazionale e di populismo globale, in America Latina e non solo. Professore di storia presso la New School for Social Research e l’Eugene Lang College di New York, nonché direttore del Janey Program in Latin American Studies presso l’NSSR, Federico Finchelstein è autore di numerosi libri e articoli anche su “guerre sporche”, genocidio e antisemitismo in America Latina e in Europa. Collabora con importanti giornali e media statunitensi, europei e latinoamericani, tra cui The New York Times, The Washington Post, Clarin, Folha de S.Paulo e Corriere della Sera. Uno dei suoi ultimi lavori, From Fascism to Populism in History (University of California Press, 2017), in uscita in Italia nel 2019, rappresenta un tentativo di comprensione della realtà attuale attraverso gli strumenti della storia, in particolar modo di quella del fascismo e del populismo. «In una fase in cui, a livello globale, non pochi sono coloro i quali si mostrano sorpresi di fronte all’avvento dei cosiddetti “neo-populismi”, come nel caso dell’affermazione di Donald Trump negli Stati Uniti – racconta Finchelstein – il libro propone una lettura storica che presenta casi precedenti di populismo, soprattutto al potere, e questo, ovviamente, non con l‘obiettivo di prevedere cosa accadrà nel prossimo futuro, ma allo scopo di dotarsi di un parametro utile per leggere e interpretare la realtà del presente».

Nel suo libro lo storico argentino non dà una definizione di populismo, categoria spesso abusata e utilizzata impropriamente, ma discute con quelle interpretazioni che non terrebbero conto della complessità richiesta dalla storia per la comprensione e la descrizione di questo importante fenomeno politico. «Certo, evidenzio alcune caratteristiche che a mio avviso si ripetono nel corso del tempo, sia in America Latina che fuori. Quindi, quella che emerge è una lista di tratti comuni, centrali nel populismo, sebbene non una definizione vera e propria». Quali sarebbero i tratti tipici del populismo, che si manterrebbero pressoché costanti nel tempo? Fra questi sicuramente «un leader carismatico, messianico, quasi mitico, che presenta sé stesso come colui il quale sa ciò che il popolo desidera, anche quando magari è il popolo stesso a non saperlo; in breve, un leader che si mostra come la personificazione del popolo».

Un capo che promette – e questa sarebbe un’altra caratteristica ricorrente – di «realizzare finalmente quel “momento” in cui è il popolo a governare, ossia di dar vita ad una sorta di democrazia diretta o quasi». Tuttavia, quello che accade nella realtà, storicamente, è qualcosa di profondamente diverso: «alla fine è sempre il leader quello che governa, che decide, che parla, che impersona il popolo, che detiene materialmente il potere». In altre parole, quel che si produrrebbe costantemente sarebbe un duplice movimento di riduzione: «in primo luogo, il popolo viene sostituito dal leader, che parla e governa a nome di tutti; in secondo luogo, il popolo viene rappresentato come una massa compatta, che ha votato in blocco per il leader in questione e per i suoi sostenitori, anche quando è evidente che non è così». I populismi rappresenterebbero, pertanto, «un popolo che non esiste, e tutti coloro i quali non si riconoscono in questo popolo vengono presentati come dei nemici del popolo, come degli “anti-popolo”, come dei soggetti contrari ai desideri del popolo». Il prodotto finale di tutto questo è un evidente paradosso: «il populismo si manifesta come rappresentanza dell’antipolitica, anzi, di più, come un modo per risolvere una crisi della rappresentanza politica, per favorire una partecipazione più diretta della popolazione al processo decisionale. Ma è proprio questo che, alla fine, non accade mai. E il risultato, se vogliamo, è ancor più antidemocratico, perché l’accostare il popolo al governo sulla base dell’idea che i tradizionali rappresentanti non lo rappresentano – il che, peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi, è verissimo –, si conclude con l’unico effetto di individuare un solo rappresentante, o meglio, un soggetto che si ritiene o che si vuole ritenere come la persona alla quale è stato delegato il potere, producendo, pertanto, il passaggio da una rappresentanza molteplice, con tutti i suoi limiti, ad una rappresentanza unificata nella persona del leader».

Donald Trump, murale, 2017

Non è un caso se, secondo Finchelstein, sussistono forti elementi di contatto fra populismo e fascismo. «La connessione è prima di tutto storica», racconta. «I populismi esistono sicuramente già nel XIX secolo, tanto in Europa, quanto negli Stati Uniti, quanto in America Latina, come forme politiche finalizzate ad avvicinare il popolo al potere. Ma in quel periodo non riescono ad arrivare al potere, cosa che accade invece nel subcontinente latinoamericano dopo il 1945. L’aspetto interessante è che molti di questi primi populisti che arrivano al governo in diversi paesi della regione, prima del ’45 erano stati fascisti, o comunque vicini al fascismo o compagni di strada del fascismo. Dopo la seconda guerra mondiale quel che accade è che questi fascismi vengono riformulati in chiave democratica. Il risultato di questo processo è, appunto, il populismo, che altro non è che una forma autoritaria di democrazia che non è più fascismo, avendo abbandonato alcune caratteristiche fondamentali di questo, come, ad esempio, la violenza politica e il razzismo, ma che ne conserva delle altre».

Questo, tuttavia, costituirebbe un tratto tipico dei primi populismi che cercarono di allontanarsi dall’«eredità fascista», mentre «nei populismi di oggi, più recenti, di estrema destra, invece, vediamo l’affermazione dell’idea contraria, ossia l’utilizzo di xenofobia e razzismo per connettere il popolo con il potere, come dimostra chiaramente, fra gli altri, il caso di Donald Trump. Pertanto questi populismi attuali, non dico che si siano riconvertiti in fascismo, ma si avvicinano al fascismo, riprendono alcuni temi forti del fascismo che avevano definito quello che il populismo non era dopo il ’45. Se si guarda al fenomeno in senso ampio, ci troviamo di fronte ad una storia del populismo che, in un primo momento, si allontana dal fascismo, riformulandolo in chiave democratica per ovvi motivi, e, in un secondo momento, oggi, per la precisione, dimostra di voler tornare a quel fascismo». Qual è il rapporto fra populismo e democrazia, quindi?

«Non esiste populismo senza democrazia, questo deve essere chiaro. Il populismo è una “bastardizzazione” della democrazia, è una forma di democrazia autoritaria, come detto. Nella storia del populismo si contano sulle dita di una mano i casi in cui il populismo distrugge la democrazia. Nella maggior parte dei casi si tratta di dar vita ad una democrazia che non si distingue certamente per essere di tipo costituzionale, ma che risiede nella persona, nei desideri e nei capricci del leader. Ma in generale il populismo non distrugge la democrazia. Anzi, nella storia latinoamericana sono molto spesso le dittature anti-populiste che mettono fine alle democrazie populiste. Quando il populismo non mantiene le regole minime della democrazia non ci troviamo più di fronte ad un caso di populismo, ma ad un regime di tipo dittatoriale».

Quella di populismo, per Finchelstein, costituisce una categoria importante, quindi, impossibile da ignorare e da escludere dall’analisi, nella misura in cui fa parte dell’esperienza quotidiana degli attori e dei soggetti politici. Guardando al contesto latinoamericano attuale, ad esempio, «se il sedicente “populismo di sinistra” è scomparso quasi ovunque, incluso in Venezuela, dove l’inesistenza, a mio avviso, di uno Stato di diritto impedisce di parlare di populismo, quello che possiamo rilevare, a cominciare dal paese più importante, il Brasile, è l’ascesa di un populismo di estrema destra che si è affermato attraverso campagne mediatiche di tipo quasi nazista». E le prospettive sono tutt’altro che rosee, se si osserva la situazione dal punto di vista della democrazia costituzionale: «in pratica, non sappiamo ancora se Bolsonaro governerà il paese come un leader populista o come un Pinochet. E questo non dipende solo da lui, ma anche dalla capacità della società civile e delle istituzioni di mettere dei limiti ad un personaggio così estremo, che si caratterizza per la sua omofobia, per il suo razzismo e per la sua demonizzazione e odio nei confronti di tutto quello che ritiene essere diverso». Non tanto meglio sembrerebbero andare le cose in altri paesi, come Argentina o Cile, dove non sono presenti governi di tipo populista ma «esecutivi neoliberisti ben caratterizzati dalla presenza di una tecnocrazia che ritiene di sapere quello che il mercato vuole».

Brasilia, Jair Bolsonaro durante la nomina presidenziale, 2018

Non bisogna dimenticare, infatti, che sono proprio questi governi di tecnocrati ad essere, in molti casi, «causa ed effetto del populismo, nella misura in cui questi, una volta al potere, non ascoltano tanto la voce di quei cittadini che hanno contribuito ad eleggerli, quanto quella del mercato, e il soggetto mercato, in questa prospettiva, è antidemocratico: non lo ha “votato” nessuno, ma finisce per incidere sulle decisioni di un esecutivo eletto democraticamente e che, invece, rappresenta gli interessi particolari di una parte molto ristretta della società. E cosa accade, quindi? Accade, molto spesso, che queste “tecnocrazie” creino terreno fertile per la diffusione di leader populisti che vogliono o dicono di voler avvicinare il popolo al potere, ma che finiscono, come detto, per essere governo di una sola persona o di un gruppo altrettanto ristretto».

Come riconoscere un contesto favorevole alla diffusione del populismo, quindi? Il populismo si presenterebbe sempre «come la risposta a una crisi della rappresentanza politica ed economica. Questa crisi può essere reale, concreta, o anche solo una percezione e, pertanto, immaginaria. Ad esempio, negli Stati Uniti la situazione economica non era negativa al momento in cui è stato eletto Trump. Anzi, in una situazione di crisi reale, sul piano economico, venne eletto Obama, che di certo non era un leader populista, mentre in un contesto di andamento tutto sommato positivo dell’economia è stato eletto Trump, che ha utilizzato una “crisi”, economica, politica, sociale, che non esisteva, per trarne un vantaggio sul piano retorico e propagandistico. Ma per quelli che lo hanno eletto questa “crisi” esisteva».

Oggi, quindi, in Europa, come in America Latina, come negli Stati Uniti ci troviamo di fronte ad un rischio di deriva autoritaria? «Sì, ma questa deriva autoritaria ha a che vedere a volte con il populismo e a volte con governi che, allo stesso modo, si allontanano dall’essere reali rappresentanti degli elettori, della cittadinanza, per farsi rappresentanti di realtà come quella del mercato. È sicuro che il populismo implica una nozione autoritaria della democrazia, ma bisogna pensare che la stessa democrazia che esiste al di fuori o prima dei populismi tantomeno costituisce un tipo di democrazia ideale, anzi, presenta anch’essa dimensioni antidemocratiche molto importanti e per niente da sottovalutare. Come se ne esce? Di fronte ad una crisi di rappresentanza, che né i tecnocrati né i populisti risolvono, convertendosi, anzi, in governi che pensano a portare avanti i propri interessi o quelli di pochi, sono necessarie opzioni politiche maggiormente connesse con i bisogni, le esigenze e gli interessi reali dei cittadini».

Le trasformazioni dell’America Latina

Per lo storico Eric Hobsbawm l’America Latina era “un laboratorio del cambiamento storico, un continente fatto apposta per scardinare le verità convenzionalmente accettate”.

L’America Latina è un altro occidente, sospeso tra la modernità di megalopoli punteggiate da grattacieli e gli arcaismi degli altopiani andini e delle giungle. Un continente sospeso tra sviluppo e sottosviluppo, tra l’Ovest e il Sud del mondo. Un continente cha si è ispirato alle culture politiche mutuate dall’Europa, ma che le ha riadattate al proprio contesto e alle proprie sfide, forgiando fenomeni e vocabolari politici non perfettamente decifrabili con i canoni interpretativi che segnano le coordinate del dibattito pubblico europeo. Un continente attraversato da trasformazioni che interrogano anche noi, dall’altra parte dell’Atlantico. Che ci parla di sperimentazioni politiche, economiche e sociali di un mondo in divenire che sembra destinato ad esercitare un peso crescente nella vita internazionale del prossimo futuro. Un mondo in cui sono emblematiche e cruciali, forse più che in altri contesti, le sfide dell’utilizzo delle risorse, della risoluzione delle diseguaglianze, del riconoscimento dei diritti.

Nonostante tutte le diversità che attraversano da un capo all’altro l’America Latina, il subcontinente sembra essere tenuto insieme da una sorta di “comunità di destino” che ammette poche eccezioni. Dopo aver vissuto il trauma delle dittature militari tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, il ritorno alla democrazia è stato accompagnato per due decenni dall’adozione delle ricette economiche neoliberiste dettate dai piani di aggiustamento strutturale promossi da Fondo monetario internazionale e Banca mondiale. Piani di aggiustamento caratterizzati dalla dismissione del settore pubblico in economia; dalle liberalizzazioni, dalle deregolamentazioni, dalle misure di austerità nel tentativo di contenere il mostro del debito, dal taglio alle spese sociali. Molti hanno definito questo periodo “il decennio perduto” per le conseguenze economiche e le ricadute sociali che quelle scelte hanno prodotto.

Sul finire degli anni Novanta, la crisi economica, il disagio sociale, la delegittimazione della classe politica hanno prodotto grida di rabbia e di sfiducia che hanno echeggiato nell’intero Cono Sud, da Caracas a Buenos Aires.

E’ in questo contesto che all’inizio del XXI secolo diversi paesi dell’America Latina sono stati teatro di un significativo cambio di paradigma politico. Nuovi movimenti e nuovi leader si sono imposti in libere consultazioni elettorali e, con modalità e radicalità differenti, hanno dato corso a un nuovo ciclo progressista. Un cambiamento che è stato definito marea rosada.

Questa marea ha avuto alla sua base dei tratti portanti comuni: il rifiuto delle politiche neoliberiste; la ricerca di uno sviluppo diverso, basato su un ruolo attivo del settore pubblico in economia e sul sostegno al welfare nel tentativo di realizzare un modello che tenesse in un rapporto simbiotico la crescita economica e l’inclusione sociale.

L’attenzione posta nell’azione di governo agli strati più marginali della popolazione nel campo dei diritti sociali ha dato risultati lusinghieri in termini di riduzione della povertà e di rafforzamento delle classi medie.

La povertà nella regione è diminuita dal 42 al 25% grazie alle politiche redistributive. Passi avanti significativi sono stati compiuti anche sulla strada dell’integrazione regionale e della cooperazione con gli altri Sud del mondo.

In questo quindicennio l’America Latina ha rappresentato un interessante laboratorio.

E’ stato questo scenario che ha fatto parlare, con qualche forzatura, il sociologo brasiliano Emir Sader, dell’Università di San Paolo, di un “modello latinoamericano”. Un modello che veniva vantato non solo come superiore dal punto di vista economico rispetto al modello neoliberale nordamericano ma che veniva valorizzato in quanto superiore anche dal punto di vista politico, sociale e morale.

Tuttavia la marea rosada, come è stata definita, sembra essere ormai rifluita in gran parte in una risacca grigia (resaca gris). Il ciclo progressista è riuscito a redistribuire la ricchezza ma non è riuscito a cambiare la realtà di economie dipendenti dall’esportazione di materie prime. La sua sfida pare essersi arenata contro gli scogli costituiti del calo del prezzo delle commodities e dall’appannamento della capacità dei governi di sinistra di costruire consenso attorno alle loro proposte nella nuova e difficile congiuntura.

Oggi la risacca disegna un continente che assomiglia più a un caleidoscopio che a una realtà definibile in termini di “modello” e i paesi del subcontinente attraversano una fase di incertezza e inquietudine circa la direzione di fondo da perseguire per determinare le loro politiche.

Spartaco Puttini

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Desolation Row. From Democracy to Oligarchy, 1976-2016

Descrizione dell’eBook

In questo saggio, Fabrizio Tonello ci mostra come dopo il 1968 siano state create o rafforzate istituzioni con l’obiettivo di limitare e contenere la democrazia, e come in questo processo lo stato nazionale sia stato deliberatamente indebolito nei suoi poteri economici, e rafforzato in quelli di sorveglianza e repressione.

Gran parte delle sue capacità di decision-making nell’ambito economico e sociale è stata trasferita a entità private o a organismi internazionali in cui gli interessi dell’oligarchia possono essere difesi con più efficacia.

Conosci l’autore

Fabrizio Tonello è professore di Scienza politica nella Scuola di Economia e Scienze politiche dell’università di Padova. Si occupa prevalentemente di politica americana, il suo ultimo volume è L’Età dell’ignoranza. È possibile una democrazia senza cultura? (Milano, 2012).