Woodstock e dintorni

Capitolo 6

Il 1969

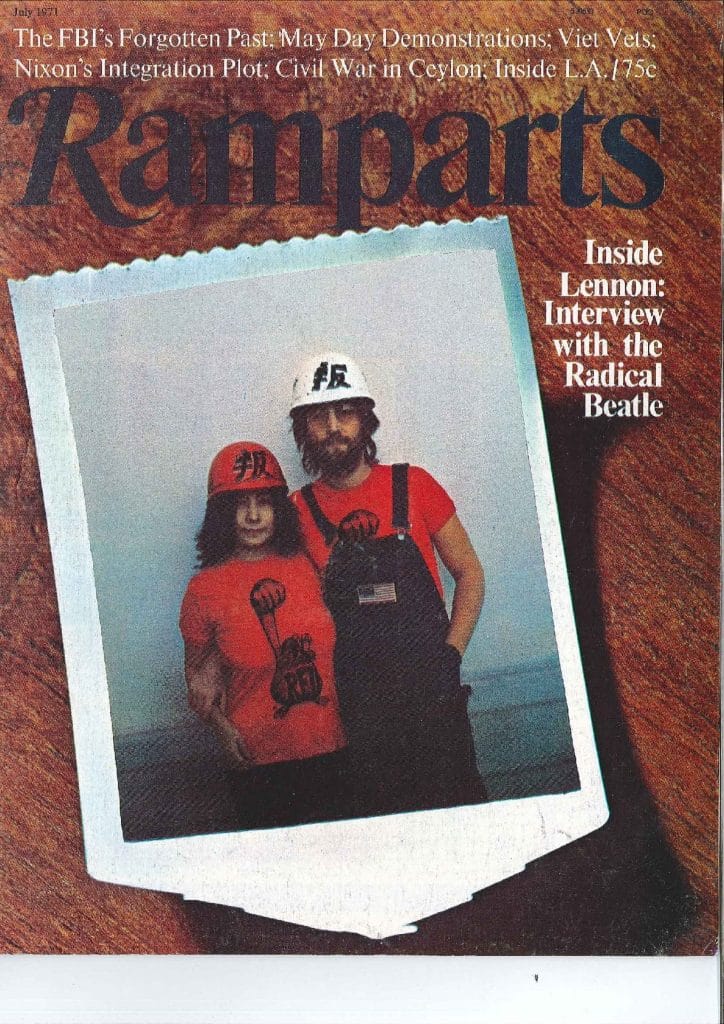

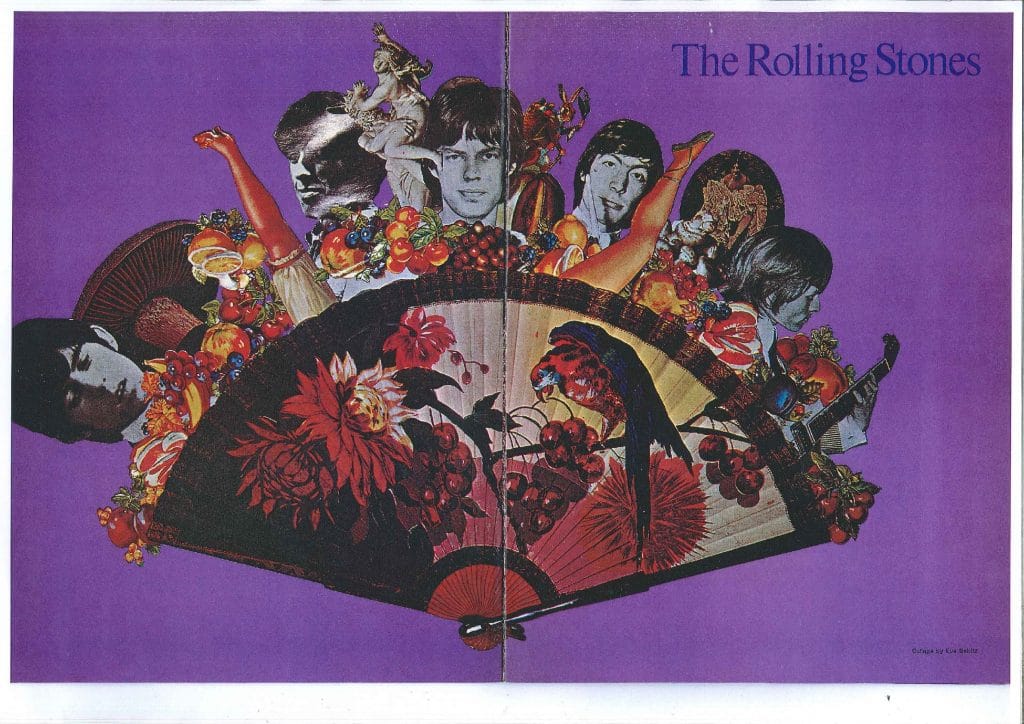

Woodstock e i Rolling Stones: sono le due doppie pagine centrali di Ramparts e di un inserto dell’epoca, Philadelphia Welcomes Woodstock, piene di colori, frutto di un’immaginazione libera di compiere evoluzioni grafiche giustificate unicamente dal piacere dell’occhio. È il punto d’arrivo, alla fine degli anni Sessanta – Woodstock ebbe luogo nell’agosto 1969 e il tour americano degli Stones ebbe luogo nei mesi successivi, concludendosi a dicembre ad Altamont, in California – dell’evoluzione grafica della pubblicistica di qualità professionale più vicina al Movimento e alla controcultura.

Lo stile

Nel corso del decennio, le foto degli artisti – qui: John Lennon e Yoko Ono (con il caschetto operaio) – accompagnano disegni ed elaborazioni magari abili ma “povere”, quasi sempre al tratto, in genere funzionali ad annunciare concerti o uscite di dischi sui giornali underground. Fa eccezione il ritratto di una Janis Joplin sorridente, pubblicato su Rat, in cui le linee di frattura che percorrono la figura sembrano alludere al dolore che attraversa in modo drammatico la vita della cantante.

Guarda la photogallery

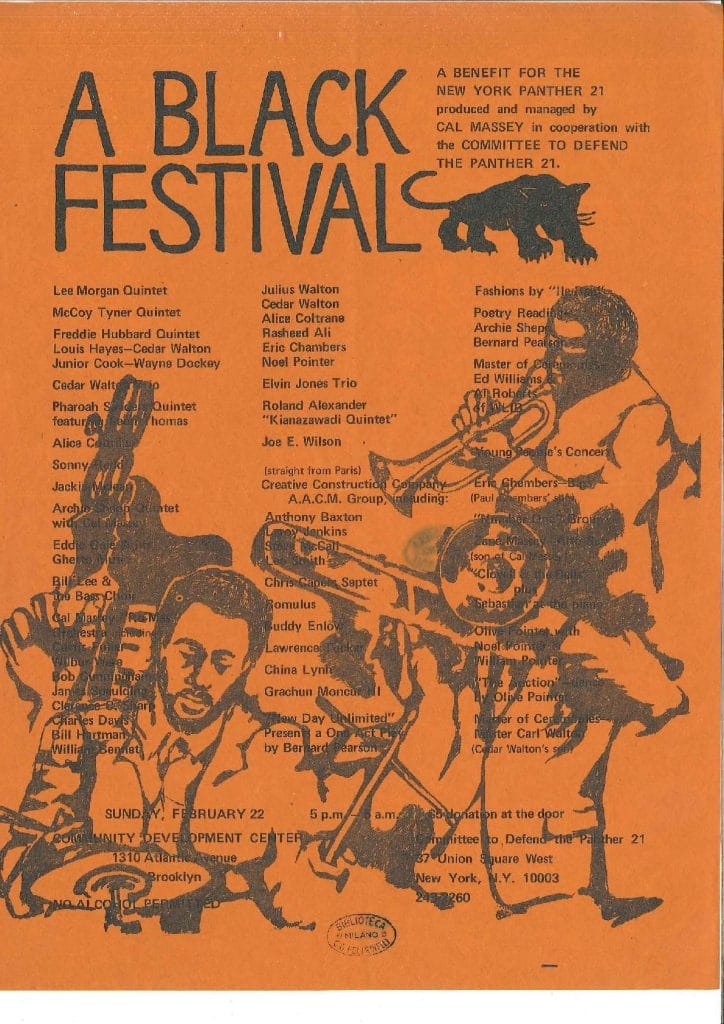

La selezione di immagini proposta di seguito, tratta dal patrimonio della Fondazione G. Feltrinelli, è dedicata a quel mondo che univa, tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70, la musica e i temi della liberazione sessuale, della protesta e della critica a una società considerata oppressiva e bigotta.

Non solo Woodstock, quindi, ma anche i festival, i concerti e gli album che si inserivano in quel background culturale e in quell’immaginario di trasformazione radicale della morale, della società e anche dell’estetica.

Kit didattico: Opportunità per tutti

Per cosa lottare – Le frontiere del progressismo

Arte, contemporaneità e performance

Macao: modalità operativa e organizzativa del fare cultura

Kit didattico: Opportunità per tutti

Il 14,5% della popolazione mondiale è povero: oltre un miliardo di persone vive con meno di 1,25 dollari al giorno, tra queste, una su tre ha meno di 13 anni. Cosa significa essere poveri? La povertà è un problema complesso e si accompagna al tema delle disuguaglianze. Lo sapevi che il 10% della popolazione globale non ha accesso ad efficienti servizi di acqua potabile? Che nel 2011 65 milioni di ragazze non hanno avuto accesso all’istruzione primaria e secondaria?

Il kit didattico Opportunità per tutti stimola una riflessione su disuguaglianza e giustizia sociale collegati al tema della “cittadinanza” e prende in esame il programma di assistenza sociale brasiliano Bolsa Familia finalizzato a ridurre la povertà anche attraverso l’accesso a istruzione, servizi sanitari.

Per cosa lottare – Le frontiere del progressismo

Descrizione

Democrazia radicale e cambiamento climatico, femminismo e orgoglio LGBT, black activism e nuovo internazionalismo, inclusione al tempo dei big data e migrazioni come processi di ridefinizione della cittadinanza.

Quali sono oggi i temi di frontiera che tracciano le rotte per una nuova politica progressista? Guardando alle tesi più radicali della letteratura internazionale, il libro prende in esame le prospettive che hanno il coraggio di cambiare e di proporre orizzonti per cui valga la pena lottare.

Una raccolta di saggi che, da prospettive differenti e con un approccio globale che guarda ai processi di liberazione ed emancipazione a partire dalla nostra interdipendenza planetaria, pensano al progresso come all’esito di azioni reali e concrete, messe in campo da soggetti e gruppi che si attivano, si mobilitano, fanno e cambiano la storia.

Ordina la pubblicazione, clicca qui

La pubblicazione è disponibile in tutte le Librerie Feltrinelli

Conosci i curatori

Corrado Fumagalli è un ricercatore e uno dei fondatori di A-id: Agenda for International Development. I suoi interessi di ricerca riguardano innovazione politica, pluralismo, disaccordo e rappresentanza.

Enrico Biale insegna Etica Pubblica all’Università del Piemonte Orientale e Sociologia all’Università di Genova. Si occupa di teoria normativa della democrazia con particolare attenzione alla democrazia deliberativa e ai partiti.

Arte, contemporaneità e performance

Cosa è la performing art e perché il nostro tempo ne vede una insistente diffusione, sia nei circuiti artistici più di frontiera che nelle stagioni dei grandi teatri pubblici?

Forse per capirlo bisogna partire dalla società, perché ogni forma di arte in un dato tempo storico è contemporanea a chi vive quel tempo, e ne esprime la necessità di rappresentazione ed autorappresentazione.

Un’espressione molto accettata per la definizione della nostra società sta forse nell’aggettivo “liquido” con cui il filosofo Zygmunt Bauman ha etichettato la vita, le relazioni di oggi, robustamente influenzate dall’introduzione della comunicazione digitale, quella dei messaggi veloci, delle chat che si autodistruggono, quelle in cui dominano le immagini, i meme, gli emoticon: un mondo fatto di icone, in cui la parola scritta tende a sparire, generando fenomeni di analfabetismo di massa.

Anche la parola ascoltata (e quella parlata, di conseguenza) si schiaccia su una brevità di argomenti che va di pari passo con la durata dei micro video da caricare online.

È dunque un fatto che questa società sempre meno si riconosca nel teatro di parola, lungo, verboso, Otto-Novecentesco, ma anche quello shakespeariano, e indietro indietro fino al teatro classico greco.

Cresce invece in modo significativo l’attenzione verso manifestazioni di derivazione forse più dionisiaca, per rifarci ai principi nietzschiani della Nascita della tragedia, che chiamiamo adesso performative (la performing art): un codice in realtà mai sparito e presente nei riti carnevaleschi, ad esempio, di liberazione dell’istinto, delle energie profonde, delle paure e delle angosce, tramite riti creativi.

Fonte: Aterballetto – ©Gabriele Lichelli

L’arte performativa, rimedio alle paure dell’oggi

Già nella seconda metà del secolo scorso, la Performing art – dai rituali anche sanguinolenti di Hermann Nitsch, alle sfide dell’espressività estrema del corpo di Marina Abramovich, Vito Acconci, Gina Pane, passando per gli happening di rottura con la convenzione sociale del Living theatre e di molta parte del linguaggio iniziale di Kantor – ha raccontato a suo modo il progressivo distacco dall’ambito religioso, a vantaggio dell’ultimo rito possibile rimasto, quello creativo, appunto. Il tema della nudità degli esseri viventi, dell’emancipazione della donna, la protesta sociale, l’isolamento, le voci, i confini, la spiritualità laica contro l’imbarbarimento collettivo: ecco alcuni dei temi con cui questi artisti si sono confrontati, fissando negli occhi per interminabili minuti il partecipante alla performance o mettendogli in mano una pistola carica, come ha fatto la Abramovic.

“This is my church, This is where I heal my hurts” (Questa è la mia chiesa, qui è dove guarisco le mie ferite), recita il testo di una delle più celebri tracce di musica techno con cui il secolo scorso ci ha passato il testimone, parlando del rito della danza nella cultura underground, in un brano del gruppo di musica elettronica Faithless, non a caso intitolato God is a DJ, del 1998.

Questo succedeva appunto a fine secolo scorso. Ma oggi?

Nel nostro presente “liquido” la divinità religiosa pare esser superata insieme alle ideologie dei due secoli passati. Come si fa ad andare oltre la paura della morte ora che il disincanto, la scienza rendono poco credibile il racconto dell’aldilà? In cosa sperare?

Sempre secondo Bauman nella cultura contemporanea ci sono due diverse strategie messe in atto dalla mente umana per fronteggiare la morte: la decostruzione della mortalità e la decostruzione dell’immortalità.

In base al primo principio l’attenzione viene costantemente spostata dalla morte alle sue cause, che sono sempre contingenti, evitabili, razionalmente gestibili.

In base al secondo, invece, il domani non si distingue dall’oggi e la promessa della vita eterna si raggiunge qui in terra, in una serie di gratificazioni anticipate e soddisfazioni quotidiane, effimere, sempre a portata di mano.

In entrambi i casi, a prendere la scena è una dissacrazione della vita, in cui non avviene più nulla.

Quasi ad esorcizzare questo nulla, nel suo dialogo con l’arte dal vivo per eccellenza – ovvero lo spettacolo, il teatro (e la questione dell’essere dal vivo non appaia marginale in questo) – il cittadino non si accontenta più di stare in poltrona e respirare l’atmosfera introspettivo-decadente che da Pirandello a Kantor per tutto il Novecento gli artisti hanno fatto respirare in sala; si aggrappa all’arte dal vivo nel tentativo di resistere a quella morte che, come nei quadri di Ensor, progressivamente si legge sui volti di tutti.

Ma non si tratta solo di riconoscere nell’arte un anelito, un soffio di quell’immortalità, che il nostro tempo comunque ricerca.

In un tempo di solitudini, precarietà e impotenza collettiva, l’arte partecipata – performativa, in particolare – è una delle manifestazioni che a livello planetario pare unire uomini, pensieri, muovere persone in pellegrinaggi quasi religiosi. Ci sono performances partecipate da decine e decine di migliaia, in alcuni casi milioni di persone, alla ricerca di questo senso di assolutezza che solo l’arte oggi continua a suggerire.

Forse i pensieri dell’arte e del divino si estingueranno assieme all’essere umano, forse per mano delle macchine, come sostengono alcuni futurologi, entro i prossimi duecento anni.

Nel frattempo, nella speranza di immaginarci o renderci immortali con la biomedicina, l’arte performativa ci viene in soccorso, ci fa sentire un po’ immortali, raccogliendo le paure e riconsegnandocele sotto forma di simboli e desideri.

Su questi temi, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove Voices&Borders, festival multiculturale di danza, musica e immagini: cinque giorni di laboratori gratuiti con artisti di calibro internazionale e spettacoli serali di musica, danza e arti visive.

Diversità, acqua, città, democrazia e ribellione sono i cinque temi contemporanei affrontati e interpretati rispettivamente da cinque artisti, attraverso linguaggi differenti, tra loro spesso confinanti e comunicanti.

Macao: modalità operativa e organizzativa del fare cultura

Siamo nella periferia est di Milano, viale Molise 68, a fianco dell’Ortomercato, una delle più grandi aree abbandonate localizzate in centro città di tutta Europa – e di uno dei più grandi fallimenti urbanistici degli ultimi tempi. Qui dovevano sorgere un complesso multifunzionale, costituito da residenze, alberghi, commercio, aree verdi ma soprattutto la BEIC – la Biblioteca Europea d’informazione e cultura. Invece è tutto fermo, da anni, ed è di qualche mese fa la notizia del fallimento della società Porta Vittoria Spa.

È in questo contesto urbano che ha sede Macao – “Il nuovo centro per le Arti, la Cultura e la Ricerca” – occupando l’Ex Borsa del Macello di viale Molise, una palazzina liberty inutilizzata da anni e anch’essa coinvolta in un progetto di riqualificazione più ampio mai realizzato.

La nascita di Macao, quando ancora non si chiamava così, ha a che fare dapprima, nel 2011, con un percorso politico teorico di persone, i Lavoratori dell’Arte e dello Spettacolo, in altre parole con la mobilitazione di una rete di soggetti e di società civile legata alla produzione creativa e artistica ma anche alla ricerca, al lavoro, all’economia e allo sviluppo urbano, con l’obiettivo di “promuovere l’arte e la cultura come beni comuni e sviluppare pratiche e discussioni intorno alla necessità di costruire un nuovo welfare culturale”.

La prima stagione di questo movimento si è dislocata per circa nove mesi in modo itinerante e disperso in giro per la città, criticando il panorama milanese delle istituzioni culturali, perché troppo legate a grandi progetti e investimenti e per il rapporto poco indagato tra arte e sfera pubblica. Da qui scaturiva una sofferenza per l’effettiva mancanza di spazi ma soprattutto di progetti culturali e multidisciplinari che avessero un ruolo sociale, e il bisogno di provare a trasformare la cultura da semplice programmazione di eventi a condizione sociale diffusa e accessibile a tutti, sostenendo una produzione culturale e di lavoro come common ground tra tipologie di attori diverse, a prescindere dal luogo in cui si realizzano.

Gradualmente è emersa la necessità di dotarsi anche di un luogo fisico, dopo aver monitorato per qualche tempo i potenziali luoghi abbandonati dove potersi insediare. I primi tentativi di legarsi a una dimensione spaziale si verificano nel maggio del 2012, con l’occupazione di due immobili molto diversi tra loro, prima della Torre Galfa – ex sede di una banca, rimasta in attesa di una riqualificazione possibile dal 1996 – e poi di Palazzo Citterio – edificio storico inserito nel progetto “Grande Brera” – come occasione per provare a dimostrare che la capacità cooperante e che modalità alternative di produrre arte e cultura possono essere messe a servizio della collettività, avere un ruolo nel ripensare la città e alcune dinamiche della società e possono anche generare delle richieste precise nei confronti dell’amministrazione.

È nel giugno del 2012, dopo entrambi gli sgomberi – e dopo la proposta del Comune di utilizzare gli spazi dell’ex Ansaldo come officine per la creatività per tutti i soggetti che avessero voglia di confrontarsi sul panorama culturale milanese – che Macao si insedia all’interno della Palazzina Liberty, di proprietà di Sogemi, la società a partecipazione comunale che gestisce la grande area dell’Ortomercato e i mercati milanesi. Si tratta di un edificio in stile Liberty del XX secolo, di cui mantiene ancora il fascino e le decorazioni floreali, cui si accede attraverso un’ampia scalinata esterna. In stato di abbandono e degrado dal 1980, è composto da due piani che si affacciano su un salone centrale, dove si contrattava il prezzo della carne, inizialmente coperto da un lucernario di vetro e poi sostituito da plexiglass come primo lavoro di ristrutturazione da parte dei membri di Macao, dando il via ad un processo lungo e a costi molto contenuti di pulizia e riappropriazione dello spazio. Attorno al cortile centrale si sviluppano poi il bar e un labirinto di stanze, vani scala, corridoi da cui si accede ad altre stanze, alcune adibite a spazi tecnici, altre a sala cinema teatro o a piccoli studioli di registrazione.

La costituzione di Macao, con il suo contributo alla scena pubblica e all’immaginario collettivo, ha da una parte generato “un corto circuito, un elemento di discontinuità rispetto allo scenario standard”, accelerando anche alcune politiche e strategie dell’amministrazione. Dall’altra è in qualche modo riuscito a richiamare a sè molte energie, curiosità e partecipazione, una specie di spinta all’azione collettiva e spontanea, sviluppatasi come esito di un bisogno urbano generazionale – di quei lavoratori della produzione creativa e operatori culturali con molte competenze ma intrappolati in una condizione di sostenibilità individuale multi-tasking – che necessitava, in un modo o nell’altro, di nuove possibilità, strumenti e proposte.

Rispetto al nucleo originale di partenza e grazie anche alle diverse esperienze di occupazione, Macao si è notevolmente modificato e ampliato nel tempo, dotandosi progressivamente di un modello decisionale orizzontale e di una governance aperta, accessibile a chiunque e cui non corrisponde un’organizzazione interna nel senso più tradizionale del termine. L’unità minima inalienabile di tale modello di governance, mi spiegano, è la composizione dell’assemblea – “che si riunisce settimanalmente e che ha l’ultima parola su tutto, basandosi sul metodo del consenso per cui una decisione o un progetto provano ad essere l’esito di accordi e aggiustamenti tra maggioranza e minoranza dei partecipanti”.

Attorno all’assemblea centrale gravitano i diversi progetti, che devono necessariamente svilupparsi responsabilmente e autonomamente cercando i propri mezzi per essere sostenibili e lasciando poi all’amministrazione centrale un contributo derivante dall’evento organizzato. L’amministrazione centrale ha poi il compito di promuovere l’interazione tra progetti, garantire l’accesso ai mezzi di produzione e gestire la condivisione delle risorse e dei profitti e la socializzazione dei rischi.

La strutturazione per tavoli tematici e progetti – ognuno dei quali possiede lo stesso peso e la stessa posizione, da quelli organizzativi a quelli più di contenuto – la sperimentazione di diverse modalità partecipative, la necessità di fare rete, sia con soggetti simili che con realtà più strutturate e formali, il rifiuto di qualsiasi forma di leadership e di curatela artistica ma invece una produzione culturale organizzata collettivamente e una gestione altamente decentralizzata che cerca di ridurre al minimo i costi dell’amministrazione centrale contribuiscono a rendere Macao una modalità operativa e organizzativa del fare cultura più che uno spazio fisico multifunzionale.

La programmazione è molto varia, da concerti a seminari di approfondimento politico, performance teatrali, proiezione di film, corsi di formazione per comunità specifiche, percorsi espositivi – arrivando ad ospitare uno degli appuntamenti della Settimana della Moda ma declinandolo attraverso contenuti alternativi – cercando di mantenere sempre una sensibilità alla sperimentazione, soprattutto musicale e alla contaminazione tra linguaggi performativi e discipline che siano in grado di accogliere pubblici e target diversificati a seconda dei contenuti artistici e tematici che vengono mobilitati. Capita spesso che molte delle persone che frequentano Macao, soprattutto in relazione alla programmazione musicale, decidano poi di prendere parte ad alcuni progetti avanzando delle proposte, partecipando quindi all’assemblea e al tavolo tematico specifico. Questa modalità è stata ufficializzata attraverso una call promossa ogni due settimane con l’obiettivo di chiamare a raccolta tutti i progetti esterni e capire se si tratta di un progettazione isolata o di un primo accesso per collaborare con continuità.

Più recentemente Macao sta sperimentando l’utilizzo di piattaforme cooperative e di infrastrutture economico-finanziarie alternative, grazie alla partecipazione a progetti europei e al partenariato con altri casi. Nello specifico la sperimentazione riguarda da una parte la possibilità di far circolare internamente tra l’assemblea centrale e i diversi progetti una criptomoneta, che ha consentito di automatizzare un processo già implicito usando un circuito di valorizzazione per cui “più si contribuisce allo spazio, più si ha diritto ad usarlo e a prendere parte alla gestione della programmazione”. Dall’altra l’inserimento all’interno di una cooperativa europea che fornisce un’unica identità legale e fiscale per chiunque vi aderisca consente di abbassare ulteriormente alcuni costi.

L’identità di Macao e il suo processo produttivo non sono quindi predeterminati ma sono costantemente ridiscussi e negoziati nel tempo, gli esiti di un processo inclusivo che coinvolge tutti i nuovi soggetti che ogni volta si aggiungono al percorso e vi partecipano come ad un laboratorio condiviso. “Abbiamo provato a costruire un’ecologia in cui condividiamo quello che facciamo, redistribuendone il valore alla collettività”.

Ilaria Giuliani

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

1 marzo 2017