Calendario civile: Cent’anni da Fiume, luogo di memoria del ‘900 italiano

In occasione del centenario dell’occupazione di Fiume, dal patrimonio archivistico e bibliografico di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli sono stati selezionati tre testi che, presi nell’insieme, risultano essere in grado di raccontare l’impresa fiumana da una prospettiva ambiziosamente diversa, quella del linguaggio e della retorica dannunziana. Facendo luce su questi aspetti, è possibile strutturare una riflessione sui meccanismi che portano la parola pubblica a farsi linguaggio del potere.

I testi selezionati, tutti datati 1919, sono:

> Lettera ai Dalmati (15 gennaio)

> Cagoia e le “Teste-di-ferro” (27 settembre)

Sebbene soltanto l’ultimo di questi appartenga al periodo fiumano, i tre testi rappresentano delle tappe “obbligate” per chi voglia comprendere su quali basi prenda forma il registro linguistico dannunziano, protagonista e fil rouge di tutti gli scritti e discorsi fiumani.

Nel percorso segnato da questi documenti storici, ogni “tappa” acquista un senso nel momento in cui si colora di un particolare macro-tema: la Lettera ai Dalmati marca un’importanza non indifferente nel mettere a nudo l’incapacità della politica, italiana ed internazionale, di risanare le ferite lasciate aperte dalla prima guerra mondiale; Disobbedisco è indicatore del malessere vissuto da parte di un determinato gruppo sociale, poco incline a rassegnarsi all’indolenza dell’Italia post-bellica, e Cagoia e le «Teste-di-ferro» – infine – rappresenta la definizione linguistica di due mondi distinti, le cui posizioni non trovano una conciliazione.

«Non bastano quattordici punti a ricucire gli squarci»1.

Questo breve pensiero è esemplificativo del contenuto e del pensiero di tutta la Lettera ai Dalmati del 15 gennaio 1919; scritta ad una settimana di distanza dal discorso tenuto dal presidente americano Woodrow Wilson al Congresso, questa breve frase liquida con un colpo di spugna i punti che il presidente americano aveva fissato come essenziali per la composizione di un nuovo ordine mondiale dopo la guerra del 1914-1918; a caratterizzare il pensiero del poeta-soldato non è tanto la concisione, quanto la capacità di far percepire come l’aver preso parta alla prima guerra mondiale – esperienza di vita traumatizzante – basti per delegittimare le posizioni altrui. Questo tipo di predisposizione culturale rientra all’interno di quell’«universo mentale e linguistico disarticolato dai processi di modificazione dell’esistenza collettiva, desertificato da esperienze traumatizzanti quali appunto la guerra, la fame, le travolgenti crisi inflazionistiche, ossessivamente polarizzato sull’identità amico-nemico»2. La comprensione di quest’universo mentale e linguistico passa anzitutto attraverso la riflessione sulla “brutalizzazione della politica”. Riflettendo sull’espressione coniata dallo storico tedesco-americano George L. Mosse, Giulia Albanese spiega come essa agisca a più livelli nel primo dopoguerra, arrivando a diffondere «un linguaggio largamente calcato su quello bellico»3.

Di linguaggio bellico è intriso Disobbedisco, il quale presenta espressioni come «bruciare il palazzo Braschi», «mazze ferrate a spunzone», «con le mie vecchie ali carsiche cento e cento volte forate», «mollerei su Montecitorio tutto il carico di bombe che risparmiai a Schoenbrunn»4, a testimonianza di una continuità linguistico-culturale che lega a doppio filo guerra e primo dopoguerra. Il testo è datato 30 giugno 1919, il giorno del collocamento in congedo di Gabriele D’Annunzio dal Regio esercito italiano; lo scritto si caratterizza per la nettezza con la quale il poeta-soldato si oppone al vivere nel presente della società post-bellica, tutta protesa a negare «il culto degli eroi» e ad accettare il «pane quotidiano […] pieno di vermi»5.

«Se da stasera e per sempre il nemico lucano si chiama Cagoia, tutti gli Italiani di Fiume si chiamano Teste-di-ferro»6.

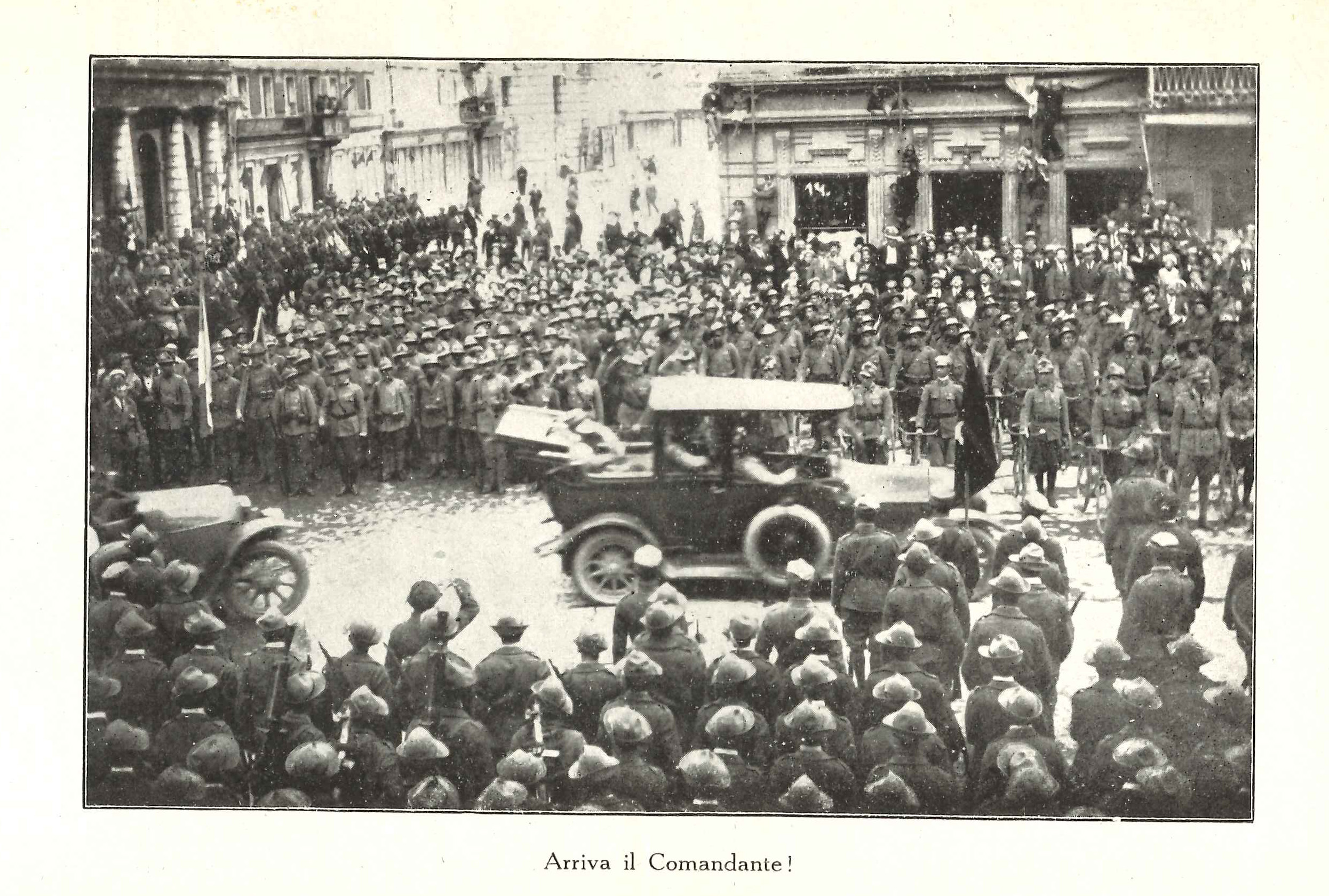

Cagoia e le «Teste-di-ferro» è il discorso pronunciato da Gabriele D’Annunzio il 27 settembre 1919, a due settimane di distanza dalla conquista della città di Fiume da parte del poeta-soldato e dei suoi legionari; il discorso si situa in quella che Renzo De Felice definisce la “prima fase” dell’occupazione fiumana, caratterizzata prevalentemente dagli sforzi del “comandante” a soddisfare gli impulsi delle correnti moderate ed intransigenti del fiumanesimo.

Figlio della disarticolazione e desertificazione prodotta dalla prima guerra mondiale, il discorso Cagoia e le «Teste-di-ferro» rappresenta la trasposizione linguistica della “polarizzazione amico-nemico” ricordata da Gibelli: se, da un lato, all’amico è associabile l’immagine del legionario fiumano, del reduce ancora in armi, della testa-di-ferro, dall’altro al nemico si lega l’icona di Cagoia, personificazione di tutte le “lordure”, le “immondizie”, i mali, che gravano sull’Italia post-bellica.

Motto di Cagoia è Indeficienter, “me ne infischio”. Il linguaggio del potere agisce attivando un meccanismo di complementarietà tra i due poli, l’amico ed il nemico, stabilendo gerarchie d’importanza tra un gruppo sociale e l’altro: ai valori, alla purezza, all’arditezza del primo corrispondono i disvalori, la corruzione, l’apatia del secondo; tale ingranaggio linguistico non è funzionale solo a cementare i legami tra gli appartenenti alla compagine “pura”, ma anche – e forse soprattutto – a delegittimare il nemico con i mezzi dello scherno, della messa in ridicolo, della caricatura.

Lettera ai Dalmati

Dalla Dominante, 15 gennaio del 1919

A Ercolano Salvi e Giovanni Lubin

Undique fidus

Undique firmus.

Amici, del non essere io venuto a parlare l’altrieri nella Sala dei Pregadi, quando alla costanza di Venezia povera voi diceste la passione delle vostre città deluse, si meravigliò e si adontò quella piccola gente che non la carità di patria aveva tratto ad affrontare in piazza i pericoli dell’acqua alta ma la solita curiosità teatrale. E la sua delusione per l’oratore assente parve anteporsi a quella dei vostri fratelli per l’assente Italia.

Della mia ripugnanza a sermonare una radunata comoda, dopo aver tante volte parlato breve a compagni pronti ed esser partito innanzi a loro, io non debbo giustificarmi. Con ben altro che con parole converrebbe oggi trattare la remissione e l’indifferenza, mentre la nostra guerra non soltanto non è finita ma è nel suo colmo. Che sieno compresi o mal compresi i miei silenzii, che sieno lodati o disapprovati, non me ne importa. La canaglia paesana, letterata ed illetterata, con denti e senza denti, con lenti e senza lenti, può continuare a vilipendermi in tutte le farmacie del regno, compresa la massima, che è la più lorda. Se prima della guerra la mia pelle era dura, oggi è sette volte più dura. E meglio che mai io posso scegliere il mio mezzo e il mio momento.

Voi lo sapete, amici. Mi diede più forza quell’ora di meditazione mattutina, nel vostro vecchio oratorio di San Giorgio, che non potessero darmene gli applausi e i clamori nella sala folta.

Ve ne ricordate? Il 7 di maggio, prima della guerra, due giorni dopo la Sagra dei Mille in Quarto, quando ci armavamo per salvare la Francia e il mondo, quando fissavamo le nostre mète ultime e certe, io attestai come la Dalmazia appartenesse all’Italia «per diritto divino e umano»: per la grazia di Dio, il quale foggia le figure terrestri in tal modo che ciascuna stirpe vi riconosca scolpitamente la sorte sua; per la volontà dell’uomo che moltiplica la bellezza delle rive inalzandovi i monumenti delle sue glorie e intagliandovi i segni delle sue più ardue speranze.

Ve ne ricordate? Il 15 di settembre, poche settimane prima della vittoria, quando voi mi donaste l’imagine del Leone di Curzola infissa in una lastra di marmo verde proveniente dal Palazzo di Diocleziano in Spalato, io rievocai quell’attestazione e dissi che veramente in ginocchio avrei dovuto ricevere il dono per me simile alla faccia di quel vangelo dalmatico su cui avevamo giurato il patto di guerra.

[…]

Lungo la Bainsizza, trascinando le mitragliatrici catturate e i «cecchini» prigionieri, i giovani combattenti cantavano a squarciagola:

«Lassatece passà, semo romani…»

I fanti della Bainsizza, e di tutti gli altri campi gloriosi, ora proteggono la setta cinica che si fregò le sudice branche e sbavò di contentezza all’annunzio della ignominia di Caporetto.

Li ritroveremo davanti a Montecitorio, quando si riaprirà il Parlamento per l’applicazione nazionale di chi sa quali vessicanti ed empiastri.

«Lassatece passà, semo romani…»

Come al Grappa, come al Piave, i combattenti, ispirati dal divino entusiasmo del Birro supremo, risponderanno: «Di qui non si passa.»

Difenderanno il letamaio legislativo come difesero il santo fiume e il santo monte.

Voi tornerete a casa, e pazientissimamente aspetterete il premio della pazienza.

Vi saluto, cari promettitori del 28 maggio. Oggi è il 28 giugno, vigilia dei santi Pietro e Paolo apostoli. Tornate a casa, mettete la testa fra due guanciali. E mandatemi una buona volta al diavolo.”

In questo tenore avrei discorso nella radunata dei tolleranti, sotto il naso vermiglio dei due «angeli custodi» che sono oggi la perpetua scorta d’onore imposta al compagno di Giovanni Randaccio, di Luigi Rizzo e di Natale Palli.

L’assemblea popolare fu riconvocata nella piazza Barberina. E il bando fu vano.

Mi condolgo col popolo di Roma.

Quando il popolo si muove, non può non sfondare l’ostacolo. Quando il popolo delibera d’infliggere il castigo e di far vendetta, non può non condurre a compimento il suo proposito. Il suo fato è leonino. La sua legge è leonina. Tale fu nel maggio della guerra contro quegli altri uomini di governo in commercio con lo straniero, in servizio dello straniero; e prevalse. Non può oggi non prevalere.

Avevo detto che i nostri morti erano stati uccisi una seconda volta. L’altra notte i nostri morti furono uccisi per la terza volta; e la profezia sinistra fu perfetta.

Essi furono finiti a colpi di bastone italiano, come quelli che boccheggiarono sotto le atroci mazze austriache.

E i soldati, i compagni d’armi, i combattenti dell’Isonzo e del Carso, di Plava e di Gorizia, del Monte Nero e dell’Adamello, di Col d’Echele e di Col Moschin, di Fagarè e di Callalta, assistettero al delitto senza scrollarsi. La goffa paura d’un corruttore di vecchi fu per loro sacra come le strida delle donne che chiamavano aiuto di là dal Piave nelle notti di novembre. E il malalbergo dove si rifugia il ventriloquo di molte frodi fu da loro difeso come Casa Pirami o Casa Allegri fra Capo Sile e Cortellazzo.

Veramente la profezia sinistra è perfetta.

Bisogna convocare nella piazza Barberina i quattro ordini della nostra passione perché contemplino l’imagine finale della nostra vittoria.

Vengano le madri, quelle che non hanno abbandonato le gramaglie, quelle dagli occhi inariditi, quelle che andarono dalla Sicilia nel Veneto, dalla Puglia in Lombardia, con un solo pezzo di pane avvolto in un fazzoletto, viaggiando giorni e giorni al modo del bestiame, per giungere a veder morire nella fede il figliuolo sorridente.

Vengano poi le sorelle a lutto, le fidanzate a lutto, le vedove e gli orfani: la grande compagnia nera, la milizia di dolore, lì ferma, con lo sguardo fisso.

E poi vengano gli invalidi, vengano i monchi, gli stroppii, i rattratti, i torsi rimasti su gli inguini in luogo di calcagna, i visi rabberciati con le ricuciture e con gli innesti, i santi mostri che stentano mezzi automi e mezzi uomini, i nati dalla matrice rifatti dall’arte meccanica, tutti quei corpi umani che potò la guerra, e la potatura atroce li accrebbe di magnanimità come rinvigorisce gli alberi.

Vengano i martiri sopravvissuti, i confessori stracciati e smembrati ma con la testimonianza ancor viva in bocca.

Vengano gli orbi, vengano i ciechi, quelli che accettarono il buio per preservare la luce del mondo, quelli che non possono più scrutare la verità nei volti ma giudicano l’animo dal suono del passo.

E poi vengano i morti rimorti.

E questi quattro ordini (i ciechi hanno una visione terribile) questi quattro ordini contemplino in silenzio l’imagine opposta al sacrifizio dall’uomo che non si nomina.

Chi, parlando degli invalidi, li assomigliò alla siepe risecata, alla selva rimondata, lungo la quale doveva fremere la vittoria inclinandosi quando l’avessero ricondotta in patria i battaglioni color di terra?

Ecco il triste mutilato, a cui la pensione troppo attesa è umiliante elemosina, eccolo, manomesso dal poliziotto travestito, traballare fra lattoni e sberleffi, girar sul tacco di legno, cadere di schianto e rimaner lungo sul lastrico.

Egli aspetta, o Romani, che l’ombra di Enrico Toti lo venga a raccogliere.

Anche l’uomo delle grucce è un soldato che sa rispondere: «Disobbedisco.»

Egli volta le spalle agli elmetti che si confondono con i pentolini della sbirraglia a cui la vigliaccheria ben protetta profonde le elargizioni negate alle madri e agli orfani dei morti rimorti.

O forse non volta le spalle ma va diritto con la sua gamba, e si punta, e ficca gli occhi negli occhi, e riesce a superare la barra.

E, compromettendo forse pel suo buon popolo il premio della pazienza, sputa su la faccia adiposa che pur ieri mal sorrise agli ossequii e ai vóti di non so quali combattenti addomesticati.

Viva l’Italia!

Cagoia e le «teste-di-ferro», 27 settembre 1919

Cittadini, soldati,

in Roma colpita dalla pestilenza come quando la covavano le tenebre medievali, nella lugubre Roma dove Cagoia buffonescamente parla della sua scampata morte alla compiacenza supina e suina dei suoi naturali mezzani, nella Roma delle talpe senz’occhi e delle oche senz’ali si crede che noi siamo costernatissimi e che le vie di Fiume non sono ormai attraversate se non da tristi ombre.

La prima ondata di riso monta dalla folla: e la giovinezza di Fiume mostra i denti nello scroscio.

«Chi è Cagoia?» voi mi domandate. «Chi è Cagoia?»

Il nome passa di bocca in bocca. La folla ha già compreso.

Stasera io sono di ottimo umore. La notte scorsa, a cena dagli Artiglieri, avevo il capo fasciato. Ora eccomi senza benda. L’acqua di Fiume basta a guarire tutti i mali. «Indeficienter.» Sono di ottimo umore, e voi anche. La città è in festa, come se fosse annessa. E, in verità, se bene l’annessione sia stata conclamata tre volte, ciascuno stasera ha voglia di riconfermarla per la quarta volta. Io, per esempio, giacché sono alla solita ringhiera, la riconfermo; e credo che potrò anche arrivare sino alla settima, per amore del numero perfetto, ma non oltre.

Il popolo grida: «È troppo, è troppo.» Il popolo grida:

«Ora basta.»

È lecito ridere, o popolo di Fiume abbeverato di acqua vivida e limpida come il riso dei fanciulli.

Vi voglio dire chi è Cagoia.

Vi voglio anzi chiedere un battesimo. Vi sono battesimi di rigenerazione e vi sono battesimi di abominazione. Ascoltatemi.

Il popolo non contiene la sua allegria, nella curiosità di quel che è per seguire. Poi si acqueta e si fa attentissimo.

Cagoia è il nome di un basso crapulone senza patria, né sloveno, né croato, né italianizzante, né austriacante, che fece qualche chiasso a Trieste nei moti del 3 e del 4 agosto. Condotto davanti al Tribunale, interrogato dal giudice, egli rinnegò ogni fede, rinnegò i sozii, rinnegò sé stesso; negò di aver gridato «Abbasso l’Italia» e altri vituperii, dichiarando di non saper neppure che una certa Italia esistesse; giurò di non saper nulla di nulla, protestò di non voler saper nulla di nulla, fuorché mangiare e trincare, sino all’ultimo boccone e all’ultimo sorso; e concluse con questa immortale definizione della sua vigliaccheria congenita: «Mi no penso che per la pansa».

Un grande scroscio di risa si propaga e risuona fino agli ultimi venuti per le vie d’accesso. Tutti i visi dei soldati brillano rivolti in su come quando stavano a guardare un velivolo austriaco abbattuto da un nostro «asso».

È una grande parola storica, Fiumani.

È una parola sublime da tatuare, col blu di Prussia, sul ventre sublime di colui che non si nomina.

«Mi no penso che per la pansa».

È una sentenza da introdurre in uno dei cartigli che ricorrono nel fregio dipinto da Giulio Aristide Sartorio nel vuoto di Montecitorio, dove siede un Cagoia «più vero e maggiore».

Quello di Trieste è decaduto. Quello di Roma è sempiterno.

«Mi no penso che per la pansa».

Fiume non pensa che per l’arditezza. Fiume è l’Ardita d’Italia. A Fiume non ci sono fanti, non ci sono cavalieri, non mitraglieri, non artiglieri, non marinai. Non ci sono se non Arditi. E gli Arditi sono tutti saliti di un grado: sono tutti Arditissimi.

A ogni frase la folla grida e si agita con una giocondità che il Generale di Robilant chiamerebbe orgiastica.

Ma Cagoia crede di poter vincere perché riesce tuttora a imbavagliare e ad ammanettare l’Italia sostenuto dai soli quaranta vóti dei suoi caporettai putrefatti: Cagoia dominedio rotondo, incoronato di carabinieri e di poliziotti come di cherubini e di serafini destituiti d’ogni verginità: Cagoia foggiato di ghiotterìa come certi idoli di tribù selvagge sono foggiati di sterco risecco.

A questo punto l’allegria dei Fiumani e dei soldati riduce il discorso a un dialogo potente fra la voce d’un solo e la voce di tutti.

Popolo di Fiume, combattenti di Fiume, battezziamolo. Sia questo il suo nome, da stasera e per sempre.

Il nome è gridato da un coro formidabile.

Ma come si può battezzare una simile lordura che per farsi ben custodire è attenta perfino al nome appropriato del Generale in servizio? Quel Generale, se non erro, si chiama Lordi. Hanno un fato anche i nomi dei Generali preposti alla nuova Guardia Regia.

Ma come dunque si battezza l’immondizia irremovibile?

Una voce grida: «Sputandoci sopra».

Il consenso unanime si manifesta con un immenso clamore.

Ridiamo, compagni.

Non siamo mai stati tanto sereni, tanto sicuri, tanto allegri.

Ieri, a un Ardito scuro e asciutto come il suo pugnale, che stava considerando lo stemma di Fiume, domandai: «Che significa Indeficienter?»

Mi rispose pronto: «Significa Me ne infischio, signor Comandante.»

Sì, nel latino di Fiume che è il solo buon latino parlato oggi in Italia, Indeficienter significa proprio Me ne infischio.

Laggiù, a Roma, Cagoia e il suo porcile non imaginano [sic!] quale schietta ilarità susciti in noi quello spettacolo di sopracciglia corrugate, di pugni grassocci dati a tavole innocenti, di menzogne puerili, di rampogne senili, di minacce stupide, di ringoiamenti goffi, in confronto della nostra risolutezza tranquilla, della nostra pacatezza imperturbabile.

Noi ripetiamo: «Qui rimarremo ottimamente».

Essi non sanno in che modo cacciarci.

Noi confermiamo il nostro proposito giovine e maschio.

Essi sempre più s’impigliano, come vecchie cispose, nei loro gomitoli e nelle loro matasse.

Ridendo su dal vasto cuore, noi diciamo: «Ora comincia il bello!»

Essi non osano neppure di grattarsi la pera per paura di sconvolgere il sottil lavorio dei capelli fissati dal cerotto su la indissimulabile calvizie.

La mia è nettissima.

Quando il Comandante si scopre con un gesto di brusca ironia, tutta la folla è sollevata da un solo grido.

E ha la durezza del ciottolo ben levigato dal torrente.

Il Dio degli Eserciti m’ha detto: «Ti darò una fronte più dura delle fronti loro».

E non l’ha detto soltanto a me. L’ha detto a ciascuno di voi.

Ci sono più di quarantamila teste dure oggi, in Fiume. M’inganno?

Cittadini e soldati rispondono con un urlo.

Se da stasera e per sempre il nemico lucano si chiama Cagoia, tutti gli Italiani di Fiume si chiamano Teste-di-ferro.

Non ci fu mai, nella storia di tutte le lotte umane, una condizione simile a questa.

In tutte le lotte, dove il sangue è lo splendore mistico della forza, dove la vita intera è posta per pegno, la gloria può essere da ambo le parti, la gloria può balenare su la fronte dei due avversarii. Perfino sul Grappa, perfino al Piave, ci poteva essere gloria per l’Austriaco pronto a ben combattere e a ben morire.

Ma in questa lotta singolarissima la gloria è da una sola parte. E dall’altra parte non è, non può essere se non l’infamia.

Qualunque cosa dicano o tentino o facciano i servitori di Cagoia e gli Alleati e l’Associato, la loro infamia è certa. Ma tutto quel che noi facciamo, in dedizione d’amore e in purità di sacrifizio, è nobile nei secoli, è una gloria per i secoli dei secoli certa.

Cittadini, soldati, Arditi di Fiume, Arditi d’Italia, alla gogna Cagoia e i suoi servitori e i suoi complici.

Alalà!

Salute e gloria alle Teste-di-ferro!

Alalà!

Pel giorno prossimo in cui Vittorio Emanuele III vorrà entrare in Fiume d’Italia per essere d’Italia due volte Re!

Eia, eia, eia! Alalà!

L’acclamazione scoppia da tutta la città inebriata, e sembra che non debba mai più placarsi. Dai cittadini e dai soldati si rinnova il giuramento «contro qualunque evento, contro qualunque fortuna, contro qualunque pericolo». Canzoni improvvise a vergogna di Cagoia sono cantate per le piazze e per le vie, nella notte rischiarata dai più bei lampi che abbiano mai scoperto alla vista di Fiume le isole fedeli dentro il Carnaro in tempesta.

[1] G. D’Annunzio, Lettera ai Dalmati, 15 gennaio 1919, Venezia, p. 28.

[2] A. Gibelli, Parole e altoparlanti tra guerra e fascismo. Appunti per un dibattito, in «Movimento operaio e socialista», a. VII, n° 2, Centro ligure di storia sociale, Genova, maggio-agosto 1984, pp. 279-280.

[3] G. Albanese, La brutalizzazione della politica tra guerra e dopoguerra, in «Contemporanea», a. IX, n° 3, il Mulino, Bologna, 2006, p. 551.

[4] G. D’Annunzio, Disobbedisco, 30 giugno 1919, in Id., La penultima ventura. Scritti e discorsi fiumani, a cura di Renzo De Felice, Mondadori, Milano, 1974, p. 85.

[5] Ibidem.

[6] Id., Cagoia e le «Teste-di-ferro», in Id., La penultima, cit., p. 142.