Da qualche tempo, la parola “algoritmo” non risuona più soltanto nelle conferenze di computer science ma anche in riviste di sociologia, libri di filosofia e cronache giornalistiche, facendo talvolta capolino nella quotidianità di una conversazione qualunque, davanti a un caffé, tra amici che si chiedono perchè non vedono mai i post delle loro rispettive vacanze su Facebook.

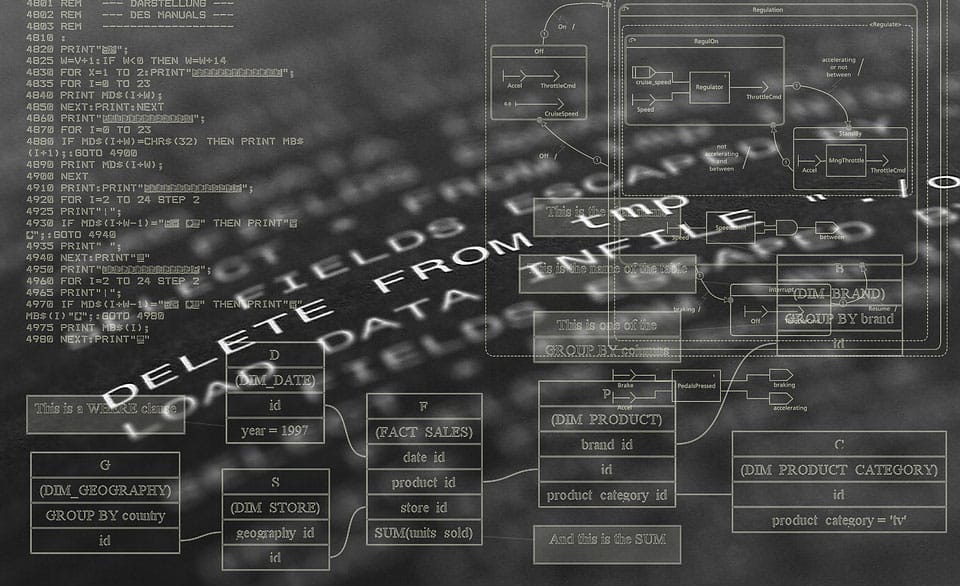

Da definizione, per “algoritmo” si intende un qualsiasi insieme di regole e procedure matematiche volto a trasformare un dato input in uno specifico output. Far bollire dell’acqua, salarla, buttare gli spaghetti in pentola e lasciarli cuocere per dieci minuti è, quindi, un algoritmo. Gli algoritmi di cui si mormora oggi non servono a cucinare il pranzo, ma a processare le informazioni estratte a partire dalle attività di miliardi di consumatori iperconnessi.

Ad alimentare il discorso pubblico intorno ad algoritmi e data mining è il prevedibile scontro tra apocalittici e integrati – critici che denunciano i rischi della distopia algocratica vs. tecno-entusiasti che elogiano l’efficienza e comidità del delegare all’algoritmo. Una serie di fatti di cronaca tra l’inquietante e il tragicomico non favorisce quest’ultimo punto di vista – ad esempio: il sistema di raccomandazione di Amazon che suggerisce le componenti di una bomba artigianale in quanto “spesso comprate insieme”, le cover per smartphone e t-shirt da incubo messe in vendita in modo automatico da algoritmi sulla medesima piattaforma, l’estetica discutibile di video per bambini su YouTube e per adulti su Pornhub, anch’essi generati tramite machine learning.

Aldilà degli esempi di cui sopra – i quali contribuiscono a rendere la macchina più “simpatica”, in quanto ingenua e fallace – le questioni salienti sono altre. Esse non riguardano tanto l’algoritmo in sé, quanto piuttosto la visione del mondo inscritta nel codice, i suoi effetti politico-sociali. Vale la pena perciò di riflettere sul potere algoritmico e le diverse dimensioni attraverso cui si dispiega. Questo articolo – senza alcuna pretesa di offire tipologie esaustive – si limita ad individuarne tre e a illustrarle, in breve.

2017 – Voto elettronico USA

Opacità. Algoritmi monitorano in tempo reale il nostro comportamento digitale, analizzando statisticamente click, reti sociali, parole, immagini, suoni, nonchè relativi metadati (i “dati sui dati”, ad esempio, la geolocalizzazione di un tweet). Non ci deve inquietare il fatto che Facebook sfrutti queste informazioni per vendere pubblicità ultra-targettizzate e filtrare i contenuti visibili nel News Feed, quanto semmai la natura imperscrutabile di questo processo. Gli algoritmi online lavorano dietro le quinte, come una sorta di “inconscio tecnologico” che va a costituire silenziosamente le nostre esperienze digitali. La formulazione di algoritmi proprietari come, ad esempio, l’EdgeRank di Facebook, non è pubblicamente nota e cambia continuamente, rendendone oscuro il funzionamento. Esiste perciò un’asimmetria informativa tra osservatore – l’app che sa tutto – e osservato – l’utente, il quale ignora che un semplice test di personalità serva in ultima istanza a contribuire alla Brexit o all’elezione di Trump. Lo spettro del Panopticon di cui scrive Michel Foucault in Sorvegliare e Punire – l’architettura carceraria metafora del biopotere – si materializza così nell’architettura digitale in cui transitiamo quotidianamente, ma con una macchina nel ruolo di sorvegliante onnisciente. Nemmeno gli sviluppatori delle rete neurali usate da Google per classificare automaticamente immagini sono in grado di comprenderne fino in fondo le attività (spesso psichedeliche), un po’ come genitori spiazzati dai figli adolescenti.

Ideologia. Gli algoritmi non nascono nel vuoto, ma sono creati da persone che lavorano in tessuti aziendali e culturali specifici, in un preciso momento storico. Queste persone sono perlopiù informatici che, citando Fred Turner, sono educati all’etica ingegneristica del “basta che funzioni”, prestata a un business – quello della tech industry – fondato sulla deregulation, in salsa Silicon Valley. È scontato che tutti vogliano filtrare i contatti con cui chattare, le case in cui abitare, gli articoli da leggere o i potenziali partner sulla base dell’analisi del proprio comportamento passato o di quello di altri utenti “simili”, allo scopo di semplificare la realtà in modo “comodo” ed “efficiente”. Allo stesso tempo, è scontato che il data mining sui social media sia eticamente legittimo, o che le decisioni a porte chiuse di aziende private governino un’infosfera pubblica per definizione. “Dato per scontato” e ideologia vanno a braccetto, e quella tecnocratica della Silicon Valley è inscritta nei codici software che dominano il pianeta. Il problema principale è che non ci possiamo fare nulla, se non chiedere a gran voce, in quanto cittadini e consumatori, di avere maggior controllo sugli algoritmi che governano le nostre esistenze (digitali e non).

Normalizzazione. Gli algoritmi, registrando la realtà, contribuiscono a plasmarla a loro immagine e somiglianza. Si stima che la maggior parte delle visualizzazioni su YouTube derivi dai contenuti suggeriti in automatico come “correlati”; al contempo però, il sistema di raccomandazione della piattaforma tende a presentare due video come correlati se vengono visualizzati di frequente l’uno in seguito all’altro. Ciò significa che l’output del processo di raccomandazione (l’elenco di video correlati) influisce notevolmente sull’input (i comportamenti di consumo degli utenti), in un loop di mutua influenza. Seguendo una logica di stampo finanziario, su YouTube come su Amazon e Facebook, il domani viene fabbricato su misura a partire dall’analisi computazionale dell’oggi. L’accuratezza delle predizioni migliora mano a mano che gli utenti si affidano ad esse – ed è un po’ come se la nuvola di valori osservati rappresentata su di un piano cartesiano, da informe e dispersa com’è ogniqualvolta si provi a descrivere statisticamente la variabilità del comportamento umano, si adattasse progressivamente al modello, allungandosi, appiattendosi lungo la retta di regressione, e riducendo così l’incertezza. Lo scenario è quello di una cultura umana che diventa algoritmica, normalizzata, l’output non calcolabile di una calcolabilità portata all’estremo. I primi effetti si possono intuire riflettendo su ciò che già non vediamo più: i post dei contatti con cui interagiamo raramente; le pagine web posizionate in fondo ai ranking dei motori di ricerca; i libri “raramente comprati insieme”; tutti quei luoghi, informazioni, cose, idee o persone algoritmicamente non rilevanti e, per questo motivo, epurati dal nostro vissuto digitale.

Parte dei contenuti di questo articolo sono estratti dal capitolo “L’output non calcolabile. Verso una cultura algoritmica”, contenuto in Datacrazia, volume a cura di Daniele Gambetta, in uscita per D Editore.