Questo articolo di approfondimento riassume temi e conclusioni del workshop nell’ambito di Agenda Open Lab “Piccolo è ancora bello? Piccole e medie imprese e la sfida di Industria 4.0”, parte del percorso di ricerca intitolato ad Alessandro Pansa.

Durante l’incontro si sono analizzate le sfide che Industria 4.0 e le recenti novità tecnologiche pongono al tessuto produttivo italiano, alla luce delle sue peculiarità e configurazioni strutturali. Questo appuntamento costituisce l’inizio di un dialogo per discutere le possibili strategie atte a fronteggiare le debolezze delle imprese italiane e mettere in campo politiche pubbliche per rilanciare la crescita della produttività e dell’impiego nel nostro Paese.

Ci sembra che, alla luce delle ricadute sociali ed economiche che deriveranno dalla situazione emergenziale che stiamo vivendo a causa della pandemia, alcune delle riflessioni e delle domande poste in termini di sostegno alle PMI, loro accesso al credito, strategie di innovazione e politiche industriali risultino oggi ancora più acute e urgenti per il dibattito pubblico dei prossimi mesi.

Perché analizzare il tessuto produttivo italiano è importante

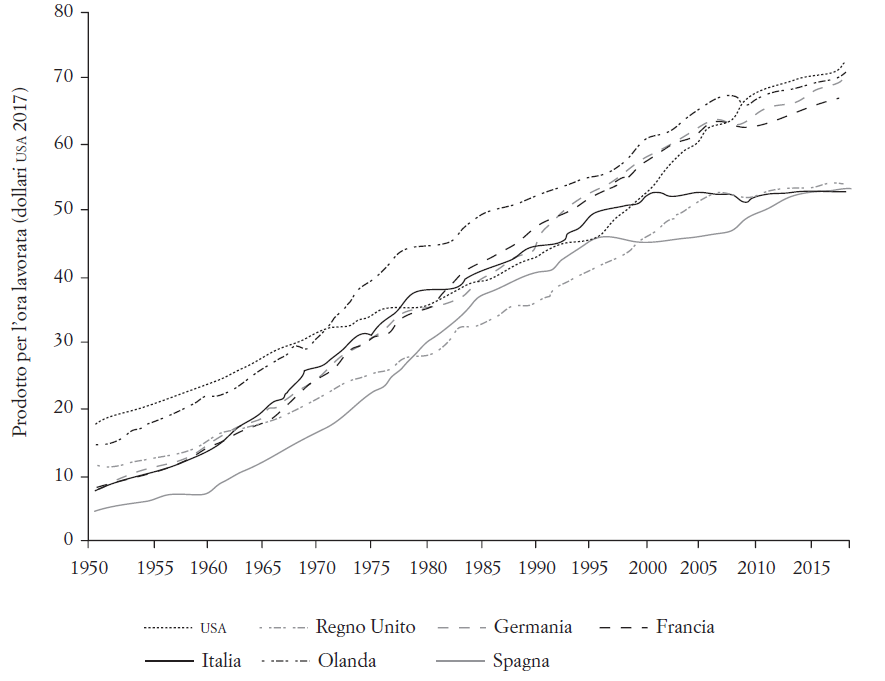

Nonostante la contenuta e lenta ripresa degli ultimi anni, l’economia italiana rimane caratterizzata da difficoltà strutturali. Il prodotto interno lordo non è ancora tornato ai livelli pre-crisi, e nonostante il rallentamento della crescita nel corso dell’ultimo anno sia stato un fenomeno globale, nel nostro Paese la flessione è stata persino più accentuata. Più nel dettaglio, l’Italia soffre di un grave e perdurante problema di bassa crescita della produttività, come mostrato in Figura 1. Un problema, questo, lungi dall’essere secondario:

come nota Francesca Lotti (Bankitalia), in tutte le economie avanzate è proprio l’aumento della produttività a costituire la principale fonte di crescita economica. Tra le determinanti della produttività si annoverano importanti fattori come l’innovazione tecnologica, la diffusione di nuove tecnologie, l’adozione di migliori pratiche manageriali, e l’accumulazione di capitale umano, ossia tutti aspetti legati alle caratteristiche del sistema produttivo. Ecco quindi che emerge la necessita’ di scavare più a fondo per capire quali aspetti del tessuto industriale italiano possano spiegare l’evidenza mostrata in Figura 1.

Figura 1. Produttività del lavoro in chiave comparata, 1950-2018

Fonte: Felice et al. (2019).

Nell’analizzare il contesto produttivo italiano, tuttavia, non si puo’ prescindere dalla sua principale caratteristica strutturale: la prevalenza di piccole e medie imprese (PMI). Si stima che le PMI con un giro d’affari inferiore a 50 milioni di euro annui impiegano l’82% dei lavoratori in Italia, un dato molto al di sopra della media europea. Infatti, oltre il 90% delle imprese attive sono piccole o piccolissime, cosa che fa delle PMI un tratto saliente dell’economia italiana (Figura 2).

A seguito del Miracolo Economico, economisti e policy makers hanno decantato a lungo gli aspetti positivi del capitalismo italiano, enfatizzando la flessibilità e le economie di scopo delle microimprese che popolano i distretti industriali. In un momento di crisi del Fordismo e dell’industria di massa, la via italiana al capitalismo sembrava potesse costituire un modello di sviluppo alternativo e di successo. Tuttavia, questa strategia di sviluppo non ha pagato, come ricostruito da Emanuele Felice, Alessandro Nuvolari e Michelangelo Vasta in un recente articolo su l’Industria. Anzi, stanti gli ultimi decenni di stagnazione e crisi economica, viene da chiedersi: non è che un’eccessiva enfasi sulla retorica del “piccolo è bello” sia risultata dannosa, facendo sì che per troppo tempo l’Italia non investisse nello sviluppo sistemico della ricerca scientifica e tecnologica?

Figura 2. Percentuale di imprese per classe dimensionale, Paesi OCSE

Fonte: Criuscolo et al. (2019)

Negli ultimi decenni, il dibattito pubblico in tema di politiche industriali e per l’innovazione si è in gran parte cristallizzato intorno al dogma del “piccolo è bello”. E’ possibile che tale retorica abbia contribuito a creare una falsa percezione della realtà secondo cui i processi autonomi di specializzazione che si sviluppano nei distretti industriali fossero sufficienti a garantire il dinamismo innovativo del nostro Paese, bloccando sul nascere politiche industriali più ambiziose ed adeguate?

I dati parlano chiaro: piccolo non è bello

Per poter intervenire opportunamente e mettere in campo una nuova strategia industriale, è necessario partire da una rigorosa analisi dell’evidenza empirica. La stagnante dinamica della produttività mostrata in Figura 1 riflette sicuramente il fatto che l’Italia ha una specializzazione produttiva in settori cosiddetti “tradizionali” (tessile, pelletteria, alimentare), dove le economie di scala sono forse meno importanti e il tasso di innovazione tecnologica più basso. Tuttavia, questa spiegazione da sola non è sufficiente a spiegare il quadro aggregato, ma occorre andare a capire come varia la produttività a seconda della classe dimensionale di impresa. In tal senso, Francesca Lotti ha evidenziato un fatto spesso ignorato: mentre la produttività di imprese medie e grandi non è inferiore rispetto ai competitor di altri Paesi europei, le microimprese italiane sono marcatamente meno produttive anche a parità di dimensione (Figura 3). Pertanto, i dati aggregati riflettono un effetto di composizione, dove le insoddisfacenti statistiche globali sono largamente dovute alla performance deludente delle PMI, in quanto numericamente molto piu’ numerose delle imprese di grandi dimensioni.

Solo lo 0.1% delle imprese italiane ha più di 250 addetti, contro lo 0.5% e 0.2% di Germania e Francia, rispettivamente (Bugamelli, Lotti et al., 2018). Ecco spiegato perché il buon andamento delle imprese medio-grandi non è sufficiente a trainare il trend complessivo della produttività aggregata.

Figura 3. Produttivita’ del lavoro per classe dimensionale d’impresa (valore aggiunto per lavoratore a prezzi costanti 2005, in migliaia di euro)

Fonte: Bugamelli, Lotti et al. (2018). Dati da Eurostat, Structural Business Statistics.

Imprese di dimensioni maggiori sono piu’ produttive non solo grazie ad economie di scala, ma anche perchè hanno una maggior capacita’ di investimento che permette loro di adottare nuove tecnologie. In media, le piccole imprese non dispongono delle risorse interne per sostenere i costi di progetti innovativi e rischiosi; non stupisce infatti constatare che la proporzione di aziende che svolge attivita’ interna di ricerca e sviluppo è crescente al crescere della dimensione di impresa (Bugamelli, Lotti et al., 2018).

Come rimarcato da Marco Grazzi (Universita’ Cattolica), cio’ si lega a sua volta alla propensione e capacita’ di esportare all’estero, dato che i vantaggi derivanti da investimenti tecnologici sono la principale fonte di competitivita’ internazionale. Parlando della filiera dell’aerospazio, Carlo Musso (Leonardo spa) nota che le PMI hanno spesso difficolta’ ad accedere ai mercati esteri in autonomia, e spesso necessitano di collaborare con imprese piu’ grandi per poter prendere parte a programmi internazionali. Questo evidenzia un ulteriore importante ruolo da capifiliera che imprese di dimensione maggiore possono svolgere per il sistema produttivo italiano.

Certo, non mancano le eccezioni di imprese piccole ma molto innovative, come ha evidenziato Stefano Fantacone (Centro Europa Ricerche). Anche nel nostro Paese ci sono alcune imprese ad altissima produttivita’, definite da Lotti come “alla frontiera”, piu’ profittevoli e ad alto tasso di crescita. Il problema, pero’, è che sono troppo poche e piccole per poter spostare le statistiche aggregate. Un quadro che Giovanni Dosi (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) ha ribattezzato come “neo-dualismo” della struttura produttiva italiana. Accanto ad un nucleo di imprese esportatrici, innovative ed in crescita, vi è la persistente co-esistenza di un gran numero di aziende stagnanti e poco innovative, per lo piu’ di piccole o piccolissime dimensioni (Dosi et al., 2012).

In sintesi, alla domanda se piccolo sia ancora bello, i dati dicono di no, salvo eccezioni purtroppo abbastanza rare. Ma a sua volta, questa conclusione ci richiede di capire come mai vi siano cosi’ tante microimprese in Italia, e soprattutto perchè abbiano una produttivita’ piu’ bassa rispetto ad imprese simili all’estero anche a parita’ di dimensione.

Un problema di ambiente istituzionale e di cultura imprenditoriale

Nel cercare le cause alla radice dei problemi di crescita dell’Italia, non si puo’ non partire dal contesto istituzionale inadeguato (Felice et al., 2019). Marco Grazzi ha riportato le statistiche dell’Ease of Doing Business Scores, un indice compilato annualmente dalla Banca Mondiale per misurare gli ostacoli che la burocrazia impone alle imprese. Nel complesso, la classifica per l’anno in corso mostra che l’Italia è al 58esimo posto su 190 Paesi considerati, una performance deludente che è il risultato del peggioramento degli ultimi anni. Tra le voci che contribuiscono a questo risultato negativo, figurano le difficolta’ che le imprese devono affrontare per far rispettare un contratto, a causa della farraginosa e inaffidabile amministrazione della giustizia. Non a caso, come raccontava Giacomo Petrucco (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, Commissione Europea), vi sono diversi casi di imprenditori italiani che riescono a collaborare con grandi imprese all’estero, dove il sistema istituzionale e legale garantisce il rispetto delle regole, ma che non si fidano a riproporre le medesime collaborazioni in Italia, dato l’alto rischio di abusi e violazioni contrattuali.

Queste inefficienze dell’ambiente istituzionale si traducono in un basso tasso di dinamismo dell’ecosistema imprenditoriale. Come osservato da Francesca Lotti, tra i problemi che caratterizzano il capitalismo italiano vi è la sua bassa componente Schumpeteriana, ossia il basso tasso di “distruzione creatice” da parte di nuove e dinamiche imprese. Infatti, uno dei principali motori della crescita economica e’ il processo di sostituzione di vecchie tecnologie o prodotti con nuove innovazioni, spesso introdotte da nuove imprese che scalzano i precedenti leader di mercato o addirittura creano nuovi mercati. Secondo Stefano Fantacone, le inefficienze burocratiche e legali fanno sì che la sana competizione di mercato ne esca indebolita, permettendo che imprese inefficienti restino a galla e impedendo a start-up o PMI innovative di crescere e guadagnare quote di mercato, aumentando la produttivita’ aggregata. Piero Petrucco (Icop spa, ANCE e FIEC), forte della sua esperienza diretta da imprenditore, osservava infatti che il contesto italiano è spesso un vero e proprio ostacolo alle attivita’ economiche, che obbliga le imprese a scontrarsi con una burocrazia spesso eccessiva. Non c’è quindi da stupirsi se, quando escono dai confini nazionali e vengono messe a parita’ di condizioni istituzionali, molte imprese italiane riescono ad essere estremamente competitive all’estero.

Per Enzo Mingione (Università di Milano Bicocca), accanto a questi fattori di contesto istituzionale, non bisogna dimenticare le colpe di una cultura imprenditoriale spesso inadeguata. Infatti, nell’analizzare la genesi di un sistema produttivo fondato sulla microimpresa, va tenuto conto del fatto che la maggior parte sono aziende a conduzione familiare. Non che questo sia di per sè un problema, dato che in Paesi come la Germania il numero di imprese a gestione familiare è addirittura maggiore; tuttavia, come argomentato da Petrucco, il problema è che in Italia raramente si riesce a scindere la proprieta’ dalla gestione. Invece di lasciare spazio a manager professionisti, solitamente è il proprietario dell’impresa stessa o i suoi eredi che si occupano delle attivita’ direzionali. Questo da’ luogo ad un grave problema di governance, dato il basso livello di formazione della classe imprenditoriale italiana: meno del 4% delle imprese italiane è stata fondata da imprenditori in possesso della laurea. Imprese guidate da imprenditori poco formati hanno anche una minore capacita’ di attirare e far fruttare il capitale umano. Come raccontava Marco Taisch (Politecnico di Milano e MADE), spesso le imprese piccole non riescono ad attirare e trattenere tra i propri dipendenti giovani neolaureati. Questo perchè capita che i piccoli imprenditori si sentano quasi minacciati da dipendenti ambiziosi e piu’ qualificati di loro, che potrebbero superarli in termini di reputazione e capacità gestionali. Invece di mettere a frutto questo talento, delegando e puntando a far crescere la società, è spesso più facile soffocare il potenziale di crescita e mantenere l’azienda in dimensioni contenute, cosicché il controllo resti saldamente in mano alla famiglia. Cosa peraltro facile da fare in un sistema burocratico complesso come quello italiano, in cui l’opacità delle regole ha storicamente permesso un grande trasferimento di risorse dall’impresa al patrimonio privato dell’imprenditore, come ricostruito nell’analisi storica di Di Martino e Vasta (2018).

Che il problema sia in parte anche di matrice culturale lo conferma lo studio di Stefano Adamo (2016), che parte nella sua analisi da una lettura critica del libro “Storia della mia gente” di Edoardo Nesi, vincitore del Premio Strega 2011. In tale volume, Nesi narra del declino del distretto tessile di Prato, ma nel farlo racconta anche i retroscena di una cultura imprenditoriale che viveva nella speranza di poter avere successo anche azzerando ogni costo di ricerca e sviluppo, puntando semplicemente sulla tradizione del Made in Italy in settori tradizionali. Troppo spesso le realta’ imprenditoriali piccole e a gestione familiare descritte da Nesi rifuggono da ogni tentativo di innovazione e miglioramento tecnologico. A tal proposito, come sostenuto da Enzo Mingione, il necessario cambiamento culturale non potra’ che partire dalla formazione della classe dirigente, e solamente con politiche educative a lungo termine si potra’ colmare il divario con gli altri Paesi europei.

Il tessuto produttivo italiano alla prova di Industria 4.0

Alle difficolta’ strutturali delle imprese italiane si aggiungono le sfide derivanti dalle recenti novita’ tecnologiche che vengono spesso indicate collettivamente come “Industria 4.0” (Martinelli et al., 2019). La confluenza di tecnologie abilitanti quali il cloud computer, l’intelligenza artificiale e l’internet of things sta fondamentalmente alterando i processi produttivi, facendo emergere vere e proprie “fabbriche intelligenti” (smart factories) grazie all’interconnessione e alla collaborazione tra sistemi digitali. Marco Taisch ha evidenziato che queste tecnologie mostrano una fondamentale peculiarita’: gran parte di esse ci sono ben note, dato che sono state usate dai consumatori ben prima della loro applicazione in fabbrica. E la loro pervasività fa sì che tutti noi ne siamo immersi quotidianamente (basti pensare al nostro smartphone connesso ad internet); in qualche modo viene meno la tradizionale distinzione tra tecnologie industriali e per l’uso quotidiano. Secondo Taisch, Industria 4.0 cosi’ intesa ha il potenziale di portare l’uomo nuovamente al centro dei processi produttivi. Mentre il braccio robotico rimpiazzava gli operai in catena di montaggio, queste nuove tecnologie rendono l’operatore più produttivo, fornendo dati e metriche in tempo reale per prendere decisioni piu’ accurate. In questo modo, invece di distruggere posti di lavoro, Industria 4.0 ha il potenziale per aiutare a mantenere l’occupazione, rendendo meno conveniente sostituire i lavoratori con i robot e rafforzando la componente umana nei processi produttivi.

Di fronte a questo scenario non vanno tuttavia dimenticate le sfide che la recente ondata di cambiamento tecnologico pone. Valeria Cirillo (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) ha condiviso i risultati di una sua recente ricerca sul campo per valutare le conseguenze che Industria 4.0 sta avendo sul mondo del lavoro. In quasi tutti gli stabilimenti produttivi visitati, l’adozione di nuove tecnologie è stata accompagnata da cambiamenti organizzativi volti ad un aumento della saturazione del tempo di lavoro. La disponibilita’ di dati in tempo reale sul processo produttivo e la connessione online degli strumenti di lavoro fanno sì che aumenti la produttività, ma anche il grado di controllo che l’azienda puo’ esercitare sul lavoratore. In molti casi, i lavoratori intervistati confessavano che questi cambiamenti tecnologici hanno portato ad un aumento dello stress sul posto di lavoro. Per Marco Taisch, la risposta non può che essere l’investimento sulle competenze. Troppo spesso ci si dimentica che le novità tecnologiche vanno spiegate e fatte comprendere mediante un processo di formazione continua del lavoratore; solo così si potrà sprigionare il potenziale di Industria 4.0 al contempo tutelando il mondo del lavoro.

Una seconda criticità riguarda le piccole e medie imprese. Valeria Cirillo ha commentato recenti dati che mostrano una diffusione molto eterogenea delle tecnologie 4.0, che vengono perlopiù adottate dalle imprese di classe dimensionale elevata. Tra le aziende con piu’ di 50 addetti, oltre il 35% impiega queste tecnologie, percentuale che sale fin quasi al 50% se si considerano le imprese con almeno 250 addetti; numeri molto alti se paragonati alla scarsa diffusione nelle microimprese, dove questo dato si ferma al 6% (MISE, 2018). Inoltre, Taisch fa notare che il vero cuore di Industria 4.0 è la combinazione di un insieme di tecnologie, nonché la loro convergenza nell’ambito dei processi produttivi. Questa notevole complessità fa sì che si acuisca il digital divide tra imprese piccole e grandi, per cui solamente queste ultime hanno le competenze necessarie e la capacità di investimento per applicare contemporaneamente tutte le novità tecnologiche che possono portare ad una crescita della produttività.

Una positiva spinta agli investimenti in macchinari e tecnologie digitali è arrivata dal “Piano Nazionale Industria 4.0”, lanciato nell’autunno del 2016 dall’allora ministro Carlo Calenda. Mediante una serie di misure a sostegno degli investimenti innovativi, tra cui l’iper- ed il superammortamento per i macchinari, i contributi agevolati per le PMI (c.d. “Nuova Sabatini”) e il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, questa misura ha stimolato una crescita degli investimenti privati di circa 10 miliardi di euro. Secondo Piero Petrucco, il Piano Calenda è uno dei rari provvedimenti degli ultimi anni in grado di fornire un chiaro indirizzo in materia di politica industriale. In particolare, ha funzionato molto bene il fatto che il finanziamento fosse perlopiù erogato in maniera automatica sotto forma di ammortamento in bilancio, e non a mezzo di bandi pubblici che tendono ad essere complicati e poco trasparenti. In questo modo, nonostante questi finanziamenti fossero aperti a tutti e per qualsiasi ammontare di spesa in macchinari innovativi, di fatto si favorivano le imprese virtuose ed in crescita, che potevano maggiormente beneficiare dello sconto fiscale sottoforma di ammortamento.

Ma oltre agli investimenti direttamente stimolati, uno dei meriti del Piano Nazionale Industria 4.0 è stato l’aumentare della consapevolezza degli imprenditori in tema di tecnologie digitali. Inoltre, il Piano ha anche previsto un notevole ruolo per la formazione alle nuove tecnologie, progettando l’apertura di centri di competenza gestiti da università, enti di ricerca e imprese. Marco Taisch, che presiede il centro di competenza MADE di Milano (costituito da 4 università, 39 imprese ed un ente pubblico), ha spiegato il fondamentale compito svolto da queste istituzioni. L’obiettivo è di accompagnare passo a passo le imprese italiane nell’avviare la transizione tecnologica, sia mediante la formazione delle competenze necessarie a utilizzare le tecnologie digitali, sia tramite il cofinanziamento di progetti di consulenza e trasferimento tecnologico. Nonostante il fatto che i risultati di questi investimenti in formazione si vedranno soltanto a partire dal medio periodo, il ruolo dei centri di competenza non è meno importante di misure piu’ tangibili come l’iper-ammortamento dei macchinari. È anche sulla formazione dei lavoratori e degli imprenditori stessi che si gioca il futuro dell’industria italiana: non a caso, notava Valeria Cirillo, le imprese che hanno avviato la transizione digitale tendono ad essere quelle guidate da imprenditori con maggiori livelli di istruzione.

Riportare le politiche industriali e per la crescita al centro del dibattito pubblico

Nell’analizzare il sistema nazionale di innovazione italiano, Malerba (1993) notava una peculiarità. L’Italia non ha solo uno, ma ben due sistemi di innovazione: un network di piccole o medie imprese, storicamente il vero e proprio motore dello sviluppo italiano, e un nucleo ristretto di grandi gruppi industriali. Il caso italiano ha mostrato come un Paese possa entrare nel club delle economie avanzate anche senza un vero e proprio sistema di ricerca scientifica, dato che la maggioranza delle PMI italiane raramente svolge vere e proprie attività di ricerca e sviluppo. Ma sarà possibile continuare a crescere in questo modo dinanzi alle sfide della globalizzazione e del cambiamente tecnologico, si chiedeva Malerba oltre un quarto di secolo fa?

La risposta a questa domanda emersa nel corso della giornata di studi purtroppo non è positiva. Il tessuto produttivo italiano è in larga parte popolato da microimprese operanti in settori tradizionali, poco innovative e produttive rispetto alla concorrenza internazionale. Inoltre, le piccole e medie imprese italiane appaiono in larga parte impreparate dinanzi ai cambiamenti tecnologici di Industria 4.0, nonostante gli incoraggianti risultati del Piano Calenda. Come possiamo invertire la rotta? La risposta emersa dalla giornata di studi è chiara: riportare le politiche industriali e per la crescita al centro del dibattito pubblico. Per troppi anni la politica si è limitata ad aggrapparsi al detto “piccolo è bello” come giustificazione all’immobilismo ed all’assenza di una strategia volta a far crescere le imprese migliori. L’intero dibattito sui temi dell’industria si è limitato ai casi di grandi crisi industriali, da Alitalia alle Acciaierie Ilva, quando vi è una larga parte di Paese che non riesce a ripartire. La lista delle cose da fare è lunga e complessa, partendo dalla necessità di potenziare la formazione del capitale umano e di snellire la burocrazia che imbriglia il contesto produttivo. Si tratta di compiti difficili e di riforme che richiederanno anni per far vedere i loro effetti, entrambi aspetti che li rendono poco appetibili per una politica spesso condizionata da frequenti scadenze elettorali. Ma prima ancora di discutere di misure concrete, sembra necessario riflettere su un radicale cambio di metodo, puntando su due principi cardine.

Per prima cosa, bisognerebbe superare la retorica del “piccolo è bello”. Da un lato, le misure di policy dovrebbero essere riorientate verso imprese ad alto potenziale e volontà di crescita, legando erogazioni pubbliche come la Nuova Sabatini a parametri di dinamismo imprenditoriale. Sarebbe opportuno improntare la strategia industriale per le PMI su una nuova formula: “in crescita è bello”. Di converso, è fondamentale un ripensamento di misure ed eccezioni normative originariamente pensate per favorire le PMI, ma che di fatto si trasformano in un disincentivo alla crescita. Diversi obblighi di legge, tra cui assunzioni obbligatorie, incentivi alla rappresentanza sindacale interna o l’aumento dell’aliquota contributiva INPS sul costo del lavoro, sono vincolati alla dimensione di impresa e scattano una volta superata la soglia del 15 dipendenti. Purtroppo, in molti casi aver esentato le microimprese da queste misure ha avuto la perversa conseguenza di bloccarne l’incentivo a crescere dimensionalmente.

Infine, c’è bisogno che la politica ed il dibattito pubblico tornino a trattare di politiche industriali e per la crescita, con un orizzonte temporale necessariamente pluriennale. Sembra mancare nel nostro Paese una direzione, una grande riflessione collettiva su quale sarà il futuro del nostro sistema industriale alla luce dei cambiamenti tecnologici in atto. Grandi sfide come il Green New Deal recentemente lanciato dalla Commissione Europea richiedono azioni strategiche per ripensare la specializzazione produttiva italiana verso settori innovativi e ad alto potenziale di crescita. Misure isolate e approssimative, come la recente polemica sulla Plastic Tax ha dimostrato, sono inutili e potenzialmente dannose, mentre quello che serve al Paese è una visione di lungo periodo. Inutile dire che l’instabilità politica, che si traduce in continui cambi al vertice del Ministero per lo Sviluppo Economico e di altre istituzioni rilevanti in questo contesto, tende a scoraggiare la programmazione a lungo termine (Sartori et al, 2004). Per questo urge aprire una riflessione sui processi di riforma della governance istituzionale in ambito di politiche industriali, possibilmente attraverso la creazione di un’apposita autorità amministrativa indipendente che possa avviare la necessaria pianificazione senza essere vincolata da continue scadenze elettorali.

Bibliografia

Adamo, S. (2016): “The crisis of the Prato industrial district in the works of Edoardo Nesi:

a blend of nostalgia and self-complacency”, Modern Italy, Vol. 21, No. 3, 245–259.

Bugamelli, Lotti et al. (2019): “Productivity growth in Italy: a tale of a slow-motion change”, Questioni di Economia e Finanza, No. 422.

Criscuolo, C., Gal, P., e Menon, C. (2014): “The Dynamics of Employment Growth: New Evidence from 18 Countries”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 14, OECD Publishing, Paris.

Di Martino, P. e Vasta, M. (2018): “Reassessing the Italian “Economic Miracle”: Law, Firms’ Governance, and Management, 1950–1973”, Business History Review, 92, pp. 281–306.

Dosi, G., Grazzi, M., Tomasi, C. e Zeli, A. (2012): Turbulence underneath the big calm? The micro-evidence behind Italian productivity dynamics”, Small Business Economics, 39, pp. 1043–1067.

Felice, E., Nuvolari, A. e Vasta, M. (2019), “Alla ricerca delle origini del declino economico Italiano”, L’industria, vol. Aprile-Giugno.

Malerba, F. (1993): “The national system of innovation: Italy,” in National innovation systems: A comparative analysis, Oxford: Oxford University Press.

Martinelli, A., A. Mina, and M. Moggi (2019): “The Enabling Technologies of Industry 4.0: Examining the Seeds of the Fourth Industrial Revolution”, LEM Working Papers, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa.

Ministero dello Sviluppo Economico (2018): “La diffusione delle Imprese 4.0 e le politiche: Evidenze 2017”, rapporto MISE.

Sartori, G., Massari, O. e Di Virgilio, A. (2004). Ingegneria costituzionale comparata: strutture, incentivi ed esiti. Bologna, Italy: Il mulino.