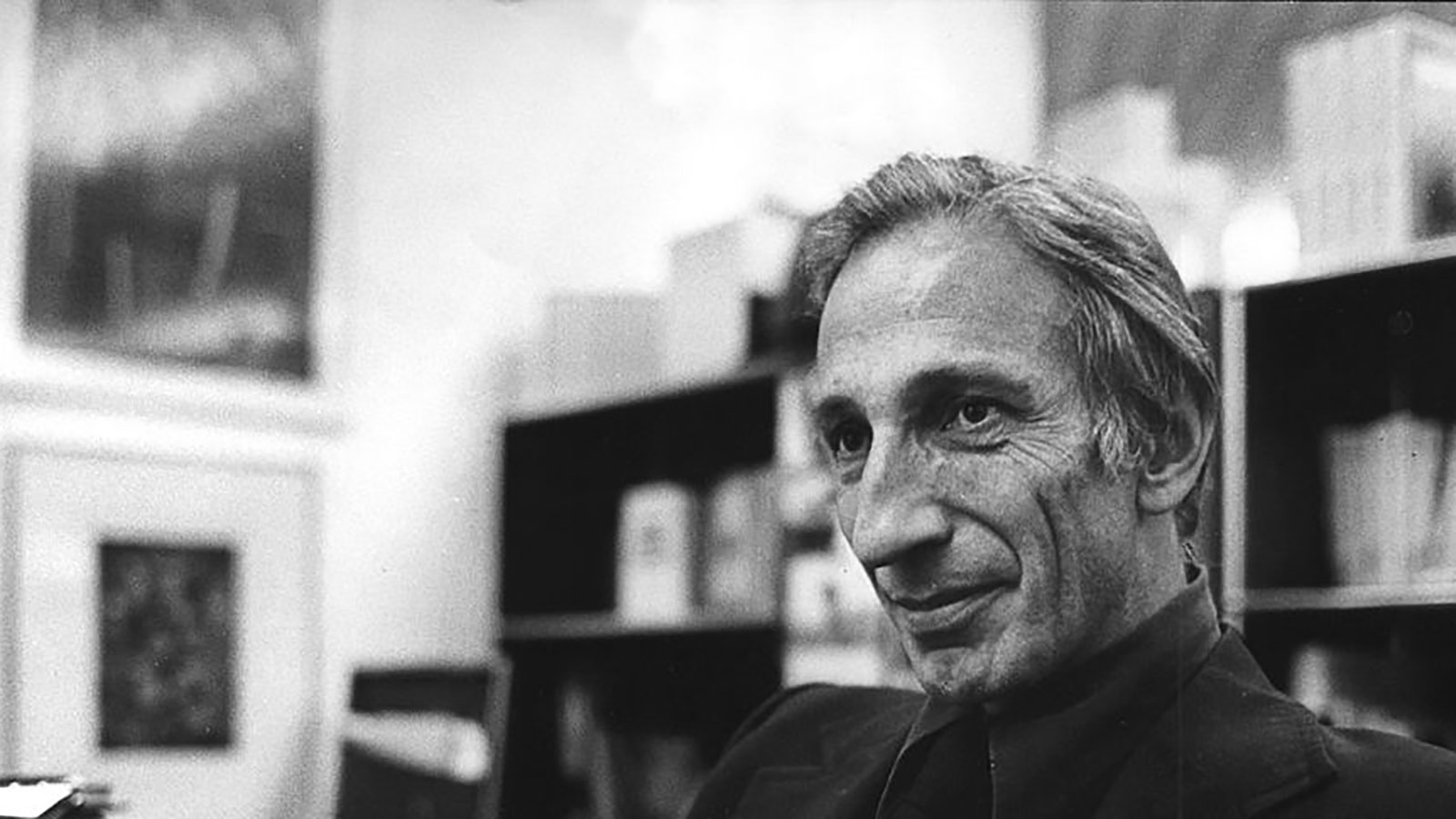

Tratto da Medical nemesis di Ivan Illich, pubblicato nel 1975 e tradotto in italiano due anni dopo, il testo qui proposto è un estratto di uno dei contributi più noti del filosofo, pedagogista, storico nato in Austria ma naturalizzato statunitense, noto per essersi occupato criticamente e radicalmente di alcune istituzioni di base del neocapitalismo occidentale, tra cui la scuola, la sanità e la burocrazia.

La salute designa un processo di adattamento. Non è frutto dell’istinto, ma il risultato di una reazione autonoma, e tuttavia plasmata dalla cultura, alla realtà creata socialmente. Esprime la capacità di adattarsi alle modifiche dell’ambiente, di crescere e di invecchiare, di guarire quando si subisce un danno, di soffrire, e di attendere serenamente la morte. La salute abbraccia anche il futuro, e perciò comprende l’angoscia e le risorse interiori per vivere con essa.

La salute esprime un processo di cui ognuno è responsabile, ma solo parzialmente nei riguardi altrui. Essere responsabili può significare due cose. Un individuo è responsabile di ciò che ha fatto, e responsabile verso un altro individuo o gruppo. Solo quando si senta soggettivamente responsabile o tenuto a rispondere nei confronti di un’altra persona, le conseguenze di un suo insuccesso non saranno la critica, la censura o la punizione, ma rammarico, rimorso e vero pentimento. I conseguenti stati di dispiacere e preoccupazione sono segni di ripresa e di guarigione, e fenomenologicamente sono qualcosa di completamente diverso dai sentimenti di colpa. La salute è un compito, e come tale non è paragonabile all’equilibrio fisiologico degli animali. La riuscita in questo compito personale è in gran parte il risultato dell’autocoscienza, dell’autodisciplina e delle risorse interiori con cui ognuno regola il proprio ritmo e le proprie azioni quotidiane, la propria alimentazione, la propria attività sessuale. La nozione di ciò che è consigliabile, il modo di regolarsi più adeguato, l’impegno a valorizzare la salute altrui, tutto questo si apprende dall’esempio dei pari o degli anziani. Queste attività personali sono plasmate e condizionate dalla cultura in cui l’individuo cresce: modelli di lavoro e di svago, di celebrazione e di riposo, di produzione e di preparazione dei cibi e delle bevande, di rapporti familiari e di attività politica. I modelli di salute lungamente collaudati, coerenti con un’area geografica e con una determinata tecnica, dipendono in larga misura da una prolungata autonomia politica. Dipendono dalla diffusa responsabilità per ciò che attiene le abitudini sane e l’ambiente sociobiologico. Dipendono cioè dalla stabilità dinamica di una cultura.

Il livello della sanità pubblica corrisponde alla misura in cui i mezzi e la responsabilità di far fronte alla malattia sono distribuiti fra l’intera popolazione. Questa capacità di salvaguardarsi può essere accresciuta ma non certo sostituita dall’intervento medico o dalle caratteristiche igieniche dell’ambiente. La società che sa ridurre al minimo l’intervento professionale offre le migliori condizioni per la salute. Quanto maggiore è il potenziale autonomo di adattamento a sé, agli altri e all’ambiente, tanto meno sarà necessaria o tollerata una gestione tecnica dell’adattamento.

Un mondo in cui la salute è ottimale e diffusa è ovviamente quello dove l’intervento medico è minimo e soltanto occasionale. Gli individui sani sono quelli che vivono in case sane con un’alimentazione sana in un ambiente parimenti adatto per nascere, crescere, lavorare, guarire e morire; sono sorretti da una cultura che favorisce l’accettazione consapevole di una limitazione demografica, della vecchiaia, del ristabilimento incompleto e della morte sempre incombente. La gente sana non ha bisogno se non d’una minima interferenza burocratica per unirsi in matrimonio, far figli, vivere la comune condizione umana e morire.

La fragilità, l’individualità e le connessioni dell’uomo, vissute consciamente, fanno dell’esperienza del dolore, della malattia e della morte una parte integrante della sua vita. La capacità di far fronte a questo trio in maniera autonoma è fondamentale per la sua salute.

(…) Le culture tradizionali affrontano il dolore, e l’infermità e la morte, interpretandole come sfide che esigono una risposta dall’individuo stesso che si trova in difficoltà; la civiltà medica le trasforma invece in richieste avanzate dagli individui all’economia, cioè in problemi che si possono amministrare o estrarre dal quadro esistenziale. Le culture sono sistemi di significati, la civiltà cosmopolita è un sistema di tecniche. La cultura rende tollerabile il dolore integrandolo in una situazione carica di senso; la civiltà cosmopolita distacca il dolore da ogni contesto soggettivo o intersoggettivo per annientarlo. La cultura rende sopportabile il dolore interpretandone la necessità; soltanto il dolore che si considera rimediabile non si può sopportare.

Numerosissime virtù altro non sono che i diversi aspetti di quella fortezza d’animo che tradizionalmente permetteva alla gente di accogliere come una prova le sensazioni dolorose e di modellare in conseguenza il proprio comportamento. La pazienza, la sopportazione, il coraggio, la rassegnazione, l’autocontrollo, la perseveranza, la mansuetudine esprimono ciascuna una diversa sfumatura delle risposte con le quali le sensazioni dolorose venivano accettate, trasformate nell’esperienza del soffrire e sopportate. Il dovere, l’amore, il fascino, la routine, la preghiera, la compassione erano alcuni dei mezzi grazie ai quali il dolore veniva sostenuto con dignità. Le culture tradizionali rendevano ognuno responsabile del suo comportamento sotto l’impatto del male fisico o morale. Il dolore era riconosciuto come una componente inevitabile della realtà soggettiva del proprio corpo, nella quale ognuno si trova costantemente e che viene costantemente modellata dalle reazioni coscienti che ognuno le oppone. La gente sapeva di dover guarire da sola, di dover fare i conti da sola con la propria emicrania, col proprio difetto o con la propria afflizione.

Il dolore patito dagli individui aveva l’effetto di stabilire un limite all’abuso dell’uomo da parte dell’uomo. Le minoranze sfruttatrici potevano vendere alcol o predicare religioni per intontire le loro vittime, e gli schiavi potevano dedicarsi al blues o a masticare coca; ma al di là di un punto critico di sfruttamento, le economie tradizionali fondate sulle risorse del corpo umano non potevano più reggersi. Qualunque società che infliggesse disagi e dolori tanto intensi da divenire culturalmente «insoffribili», non poteva che finire.

Oggi una parte crescente dell’intera massa di dolori è prodotta dall’uomo, è un effetto collaterale delle strategie con cui si persegue l’espansione industriale. Il dolore non è più sentito come un male «naturale» o «metafisico»: è una maledizione sociale, e per impedire che le «masse» maledicano la società quando sono colpite dal dolore, il sistema industriale elargisce loro una medicina che lo sopprime. Il dolore si traduce cosi in accresciuta domanda di farmaci, ospedali, servizi medici e altre forme di cura professionalizzata e impersonale, nonché in sostegno politico a un’ulteriore crescita dell’istituzione medica, senza riguardo per il suo costo umano, sociale o economico. Il dolore è cioè diventato un problema di economia politica, il che scatena un processo a valanga: tramutato in consumatore di anestesia, l’individuo non può che chiedere sempre maggiori dosi di prodotti e servizi che gli procurino artificialmente insensibilità, stordimento, incoscienza.

Le culture tradizionali e la civiltà tecnologica partono da assunti opposti. In ogni cultura tradizionale la psicoterapia, i sistemi di credenze e i farmaci necessari per contrastare la maggior parte del dolore sono incorporati nel comportamento quotidiano e riflettono la convinzione che la realtà è aspra e la morte ineluttabile. Nella distopia del ventesimo secolo, la necessità di sopportare una realtà dolorosa, interna o esterna, è vista come un difetto del sistema socioeconomico e il dolore è considerato un’emergenza accidentale da affrontare con interventi straordinari.