L’articolo qui riprodotto fa parte della rassegna Una svolta “dal basso” nel cuore dell’Europa: la Friedliche Revolution, la Germania verso la caduta del muro di Berlino

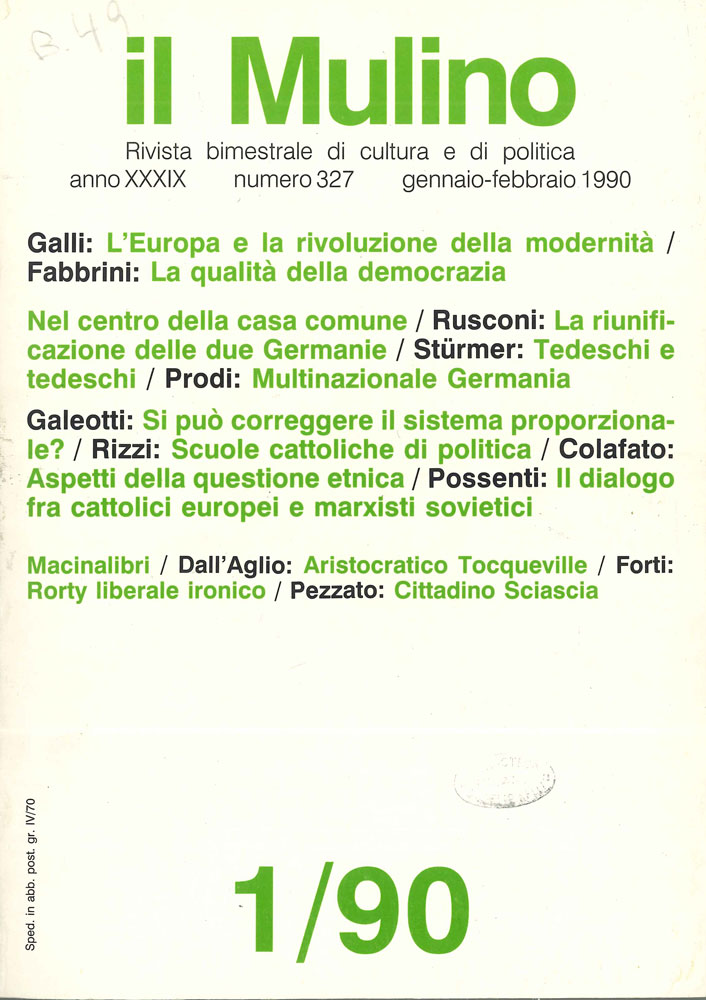

Carlo Galli, L’Europa e la rivoluzione della modernità, “Il Mulino”, a. XXXIX, n. 327, gennaio-febbraio 1990, pp. 3-8.

È stato impossibile, nei mesi scorsi, sottrarsi alla tentazione di istituire un parallelo fra gli eventi rivoluzionari che nell’anno passato hanno cambiato l’assetto politico dell’Oriente europeo e il 1789: infatti, al di là della circostanza estrinseca del bicentenario, sicuramente analoghe sono state l’emozione e la passione con le quali si sono salutate l’aurora di tempi nuovi, la capacità della storia di superare in astuzia, in generosità e in fantasia i calcoli umani, l’avanzata della libertà che, fattasi impulso concreto, accelera il corso degli avvenimenti, sconvolgendo previsioni dei professionisti e la circospetta prudenza dei politici. È poi ben comprensibile che i profondi rivolgimenti dell’Europa orientale e la nuova distensione internazionale abbiano provocato entusiasmi in chi ha sperimentato quarant’anni di cortina di ferro, di dura e palpabile lacerazione nel tessuto della civiltà europea, in chi ha sofferto l’angoscia della tensione ostile fra le superpotenze e ha percepito nella guerra fredda (e nei suoi periferici corollari “caldi”) la minaccia alla comune umanità. Giustamente, pertanto, si sono manifestati sollievo e speranza, e correttamente questo complesso d’eventi è stato salutato come una svolta epocale. Oggi, tuttavia, passata l’esultanza della prima ora, di fronte alla necessità di dar forma al “nuovo” che ha fatto irruzione nella nostra storia, è forse il caso di chiedersi quale sia lo spesso storico di quegli avvenimenti, quali le loro cause profonde e il loro significato complessivo, e di prospettare con un po’ di attenzione le loro molteplici conseguenze, teoriche e pratiche.

Sembra plausibile cogliere in quei rivolgimenti l’ultima delle “ondate della modernità”: quanto è avvenuto e avviene nei paesi dell’Est – le richieste popolari di libertà individuali e collettive, gli sforzi di sostituire al potere tirannico e autoritario lo Stato di diritto e le procedure politiche democratiche – altro non è se non l’imporsi apparentemente irresistibile di logiche, modelli e categorie tipiche della tradizione del moderno razionalismo occidentale. Quella che oggi si manifesta è l’onda lunga di un progresso che viene da lontano, dalla secolarizzazione delle radici cristiane della civiltà europea, dall’umanesimo liberale e dal razionalismo politiche che, a partire dal XVI secolo, e in misura sempre crescente, hanno segnato di sé la nostra storia, generando riforme e rivoluzioni, inventando o rinnovando istituzioni, riducendo gli spazi dell’arbitrio e allargando quelli della ragione e della libertà, ampliando le basi produttiva dell’economia e, parallelamente, estendendo la partecipazione alla vita pubblica. Questi processi intrinsecamente rivoluzionari, mai facili o lineari e a volte sanguinosi e traumatici – nei quali consiste, appunto, la modernità, vera autocoscienza teorica e pratica dell’Europa, suo specifico prodotto spirituale e sua autentica legittimazione – dimostrano oggi, affermandosi all’Est, la forza intrinseca di una civiltà che, pur con le sue contraddizioni, ha in sé non i germi della morte, come hanno sostenuto molti suoi critici, ma che anzi è in grado di suscitare sempre nuova mobilitazione e intensificazione delle relazioni individuali e sociali.

Naturalmente, la condizione per questo affermarsi più pieno e compiuto le logiche politiche moderne nel mondo socialista è che questo fosse in qualche misura preparato a riceverle, che le portasse in sé come germi inespressi. Infatti, anche l’esperimento marxista-leninista fu un tentativo di modernizzare – attraverso “i soviet più l’elettrificazione”, secondo l’espressione di Lenin – l’impero russo che storia, geografia e religione avevano tenuto, se non fuori, certo ai margini del mondo moderno; ma, esaurita una primissima fase di reale progresso, il marxismo-leninismo si è dimostrato privo di forza e di capacità dinamica, bloccato in una pretesa autoritaria e dogmatica che, come conseguenza della sua inferiorità negli standard di libertà individuale e di dinamismo sociale, gli è costata anche una fatale debolezza economica e tecnologica.

Maturata nella dura competizione economica, tecnologica e militare con l’Occidente, la dissoluzione della compagine comunista europea ha radici essenzialmente politiche: l’economia di mercato e l’abbondanza di beni materiali sono soltanto l’aspetto più immediato e più facilmente percepibile della complessa articolazione delle società libere e della loro vera ricchezza, il dinamismo individuale e collettivo, la capacità di critica e di innovazione che ad esse è connaturata. Pur scatenata da cause prossime molto concrete, la svolta a cui abbiamo assistito denuncia il peso enorme – ancorché indiretto – che hanno i principi della tradizione democratica occidentale, e a quale prezzo vengano disattesi: ancora una volta la storia – come dimensione della competizione e del conflitto – è stato il tribunale del mondo, dimostrando che ogni Stato, che voglia essere all’altezza delle sfide dell’epoca, deve adeguarsi a determinati standard politici e di civiltà.

Tuttavia, anche se il cosiddetto vento dell’Est è in realtà un vento dell’Ovest, sono da respingere, perché infondati storicamente e scientificamente, trionfalismi e indifferenziati ottimismi; la potenza disgregante delle logiche politiche della modernità non produce ovunque, né automaticamente, forme politiche progressive: soprattutto in contesti non europei si può assistere, al contrario, al riemergere dagli abissi della storia di mitologie radicate in strati profondi e irrazionali dei popoli (ne fanno fede i pogrom, gli odi di religione, e, come esempio, il recente progetto di sostituire, nella principale piazza di Ulan Bator, la statua di Stalin con quella di Genghiz Khan). Né va dimenticato che, da un punto di vista storico-politico, ciò che diede al marxismo la sua forza propulsiva non furono certo le sofisticate analisi dialettiche del capitalismo, sì la semplice forza mitica di un ideale di giustizia che, pure in altre forme, continuerà ad agire, in Occidente come in Oriente, e ad esigere risposte: ai “vincitori” del dopoguerra incombono, oggi, compiti ancora più gravi che in passato, cioè di governare produttivamente le contraddizioni del modello occidentale di sviluppo e di dar forma ad una realtà europea che diviene sempre più fluida e imprevedibile. E a queste sfide non si potrà reagire soltanto con la conquista di mercati per capitali e risorse occidentali.

Specularmente è molto più facile, ma anche molto sbagliato, utilizzare come chiave interpretativa dei rivolgimenti in atto le “pessimistiche” categorie di “fine della storia” o di “omologazione” dell’Europa al modello di sviluppo americano: originate da un’ossessiva interpretazione monistica della storia, queste ipotesi (che riprendono temi affascinanti ma datati del “pensiero della crisi” dell’immediato dopoguerra, particolarmente tedesco: si pensi solo ai “francofortesi” e a Jünger) non vedono che quegli avvenimenti possono certamente, pur con tutte le contraddizioni che vi ineriscono, essere inseriti all’interno di dinamiche orientate nel senso di un’affermazione delle logiche della modernità, ma che, tuttavia, tale affermazione non è un compimento, una chiusura della storia su sé stessa; quelle logiche sono soltanto il “quadro” teorico e pratico che – rimossa una struttura politica inadeguata – rende possibile l’articolarsi di vecchie e nuove “differenze”. Il “senso” della storia è molto più una direzione, una tendenza (per di più epocalmente determinata e circoscritta) che non un’equazione (un’opera di universale eguagliamento); anzi, si tratta di pensare il postcomunismo, di saper cogliere, nella fine di un’esperienza storica, le condizioni di un nuovo inizio, di riconoscere che assistiamo oggi ad un rilancio della grande storia e della grande politica.

Infatti, l’affermarsi delle logiche della modernità significa proprio che si rimette in moto l’Europa, e che la sua storia (un tempo coincidente con quella “storia del mondo” a cui i tedeschi danno il nome sonante e maestoso di Weltgeschichte) riprende il proprio corso da dove era rimasta inchiodata, dalle macerie di Berlino e dalla Germania lacerata. Ma l’esito radicale della fine, ormai sancita ufficialmente, della guerra fredda e del confronto fra blocchi contrapposti, è appunto questo: il ridisegnarsi di altre linee di incontro e di tensione, di altri equilibri e di altre egemonie, che rendono sempre meno plausibile la pretesa che la politica internazionale ruoti soltanto intorno al confronto fra due superpotenze, e si riduca al computo di sistemi d’arma la cui terribile efficacia ha livellato, per quarant’anni, ogni articolazione e ogni differenza. E se realmente si ribalterà il trend – già indicato da un liberaldemocratico come Tocqueville e da un cattolico reazionario come Donoso Cortés alla metà del secolo scorso – che vedeva l’affermarsi mondiale, ai danni dell’Europa, di Stati Uniti e impero russo, se cioè la storia europea avrà veramente un “nuovo inizio”, ciò implicherà il riproporsi delle differenze che strutturalmente le ineriscono, di quelle dinamiche che le bipolarità delle superpotenze sembrava aver bloccato o rese obsolete: come esito del prevedibile frantumarsi in blocchi geopolitici della “bipolare unità” della politica mondiale, a cui hanno ci hanno abituato gli anni del dopoguerra, si ripresenterà la questione europea.

L’Europa è infatti, per storia e costanti geopolitiche, un’entità unitaria ma al tempo stesso multiforme e differenziata; e un’analisi che voglia fare i conti con la sua complessità deve in primo luogo osservare che la crisi del marxismo-leninismo e l’avanzata del Moderno presentano aspetti differenti in URSS e nei paesi est-europei: mentre in questi ritrovano forza le pur deboli tradizioni liberali e democratiche che preesistevano all’instaurazione dei regimi comunisti, il peso della specifica storia russa – che di quelle tradizioni è virtualmente priva – consente di prevedere soltanto un graduale passaggio dell’Unione Sovietica ad un autoritarismo moderato anziché dispotico; e soprattutto, è più che probabile il permanere, da parte sovietica, di un interesse strategico, anche se ormai non più ideologico, a qualche forma di controllo sull’Europa orientale, costante geopolitica della proiezione di potenza russa fino alla sconfitta di Napoleone e della Santa Alleanza.

Ma la questione europea è per molti aspetti la questione della Germania, che si presenta oggi, dopo quarant’anni, come la sfida più difficile e affascinante per il futuro dell’Europa. Tanto che si vada nella direzione di una vera e propria riunificazione delle due Germanie, quanto che, all’interno di una confederazione o di una Kulturnation, sopravvivano per un certo periodo due entità statuali dall’elevato grado di interdipendenza reciproca, l’Europa che la storia costringe a dare nuova prova di sé e della propria difficile identità si trova ancora una volta, davanti all’alba del terzo millennio, il problema di una Germania certamente sproporzionata, per demografia, capitali, organizzazione sociale, apparato economico, rispetto al sistema degli Stati europei. La già evidente debolezza politica ed economica della Mitteleuropa e dei Balcani, sottratti – con i limiti accennati – al dominio diretto dell’URSS (si ripresenta anche la vecchia questione “orientale”!), potrebbe essere quindi l’occasione per il riproporsi della tradizionale spinta tedesca verso Est e verso Sud, e dell’egemonia tedesca sul Centro Europa.

La soluzione “classica” di questi problemi, cioè l’aperto dominio politico e militare tedesco sugli spazi mitteleuropei e orientali, quello che fu definito “l’assalto al potere mondiale” condotto in questo secolo una prima volta con brutale arroganza ed una seconda con follia criminale, è costata al mondo due guerre mondiali, e alla Germania ed all’Europa quarant’anni di paralisi politica, e non ha alcuna probabilità di essere presa in considerazione. E tuttavia, la questione tedesca appartiene all’essenza stessa dell’Europa, e se ne potrà venire a capo non nascondendone la rilevanza, e neppure demonizzandola come “revanscismo” (il che avrebbe l’effetto di tornare a chiudere i tedeschi nel mito funesto – coltivato da tre generazioni di intellettuali, fra il 1870 ed il 1945, e anche dopo – della loro irriducibile diversità rispetto all’Europa occidentale); il primo problema che l’Europa è chiamata a risolvere, dando prova di una fantasia e di una lungimiranza che in passato non ebbe, è proprio di saper coniugare la spinta possente delle libertà individuali e nazionali con l’esigenza di stabilizzare e di sviluppare multilateralmente tutte quelle differenze specifiche che sono la ricchezza del suo passato e che debbono avere un futuro: è il compito, insomma, di saper operare perché le ragioni delle tensioni e dei conflitti vengano diluite nella cultura e nelle strutture, opportunamente allargate, di un’Europa certo ancora di Stati ma assai più “comunitaria”, e non solo economicamente, di quanto non sia ora, nella quale l’inevitabile “differenza” tedesca sia elemento di forza e non un fattore di crisi.

Il permanere, pur in un clima politico migliorato – proposto, in nome della stabilità, da entrambe le superpotenze e anche dall’Inghilterra, che ha una lunga memoria storico-politica – dell’attuale sistema di alleanze, presentate come le uniche strutture che possono in qualche modo coagulare una situazione magmatica, è la soluzione più ovvia nel breve periodo (a parte i compromessi che si dovranno tentare, che forse si troveranno, in ordine al problema dei rapporti tra Germania unita e NATO); se tuttavia si intendesse perpetuare l’attitudine passiva a cui l’Europa è da molto tempo avvezza, non solo sarebbe una soluzione minimale, ma soprattutto risulterebbe probabilmente impraticabile: sembra difficile che il peso dell’esistente, delle attuali configurazioni di potere internazionali, dei rapporti di forza e degli interessi economici, possa controllare integralmente le rinnovate ragioni della storia.

Volentem fata ducunt, nolentem trahunt: una generazione che lo credeva impossibile si trova davvero di fronte, e per la prima volta, non una “debole” immagine prodotta nei laboratori pubblicitari o nell’industria culturale (nonostante la rappresentazione televisiva della rivoluzione rumena), non un’increspatura nello stagno immobile della postmodernità, ma qualcosa di “forte” e di nuovo, e insieme di già visto: lo Spirito del mondo, che, proprio perché non ha un corso precostituito, chiama a gravi decisioni. Se la grande politica consiste nel far “precipitare” gli entusiasmi ideali, che ne sono l’indispensabile elemento propulsivo, in istituzioni efficaci, cioè nel “mettere in forma” l’irrompere della storia, la domanda iniziale – che cosa c’è di storico in quanto sta avvenendo? – si rivela allora una chiamata in causa in primo luogo dei ceti politici, ai quali incombe di agire perché la montagna non partorisca un topolino, perché il rilancio della libertà e della storia d’Europa non sia un’occasione perduta. La prigrizia spirituale e la ripetizione di vecchi errori non devono riproporre come farsa, secondo il detto di Marx, quello che fu, in precedenza, tragedia: cessate le battaglie di retroguardia (di cui in Italia siamo maestri) l’annunciata fine dei blocchi può essere realmente un nuovo inizio.