Cinquant’anni sono un tempo molto lungo in epoca moderna.

Separano, per intenderci, i moti anti-assolutisti in Sicilia e in Piemonte dalla breccia sabauda di Porta Pia. E quest’ultima dal cosiddetto “biennio rosso” che precedette la Fondazione del Partito Nazionale Fascista, preludio alla presa del potere di Mussolini. Ma basta attendere altri cinquant’anni ed eccoci già lì, in piedi di fronte alle macerie insanguinate della Banca Nazionale dell’Agricoltura: un popolo sopravvissuto a due guerre e a una dittatura, alcuni vagheggiando la Russia, altri invocando gli americani, qualcuno – non tanti – indifferenti od ostili a entrambi.

E tuttavia, tutto quel tempo non pare essere ancora sufficientemente trascorso, come rivela anche la nutrita serie di libri dedicati a questa ricorrenza. E non certo perché gli italiani di quella vicenda, abbiano precisa memoria. Anzi.

Proviamo a ricapitolare, allora.

Oltre 18 di questi 50 anni sono stati necessari per far arrivare a sentenza definitiva il processo per la strage, con l’assoluzione per insufficienza di prove da parte della Corte d’Assise d’Appello di Bari, confermata due anni dopo in Cassazione, dei neofascisti padovani di Ordine Nuovo, Franco Freda e Giovanni Ventura, che soltanto dopo altri 17 anni, nel 2004, sarebbero risultati, in un secondo processo celebrato questa volta a Milano, tra i principali responsabili dell’eccidio: colpevoli, ma non condannabili in virtù del principio Ne bis idem, che non consente di giudicare due volte per lo stesso reato.

Nel mezzo, una serie incredibile e oggi dimostrata di fermi e detenzioni illegali, minacce e intimidazioni, falsificazioni di prove, depistaggi, insulti al buon senso e ai diritti degli imputati e delle vittime, manipolazioni di testimoni e della buona fede pubblica. E viltà, innumerevoli viltà.

Molti ne ebbero a soffrire, con i loro cari, oltre alle 17 vittime della strage e agli 88 feriti.

Un ballerino, anarchico, ingiustamente diffamato, inquisito e incarcerato per anni. Un ferroviere, anch’egli anarchico, morto dopo essere misteriosamente precipitato dalla finestra di una Questura. Un editore, ancora una volta anarchico, ritrovato morto ai piedi di un traliccio dell’alta tensione. E un commissario, assassinato. Ma fu il Paese intero, già testimone di numerose avvisaglie, a essere definitivamente trascinato per due decenni nell’agone della violenza politica. Stragista, dapprima, poi brigatista, quindi di strada. In principio nera. Poi anche rossa. E nella psicosi, tutt’altro che infondata, del colpo di Stato, o quantomeno della “svolta autoritaria” e del restringimento di fatto, ma anche di diritto, delle garanzie democratiche. Un restringimento che in effetti avvenne, a dieci anni di distanza dalla bomba. E per un tempo non breve, giustificato dal clima di emergenza che proprio la strage aveva inaugurato.

Si parlò, all’alba dei fatti, di “perdita dell’innocenza”. Ma in che senso un Paese, un intero Paese, può definirsi “innocente”, aggettivo che in questo caso non vuole significare certo l’opposto di “colpevole”, ma qualcosa come “ingenuo”, fiducioso”, “speranzoso”, “ottimista”. Nonostante tutto.

In che cosa consisteva quell’innocenza? E in che cosa si tramutò?

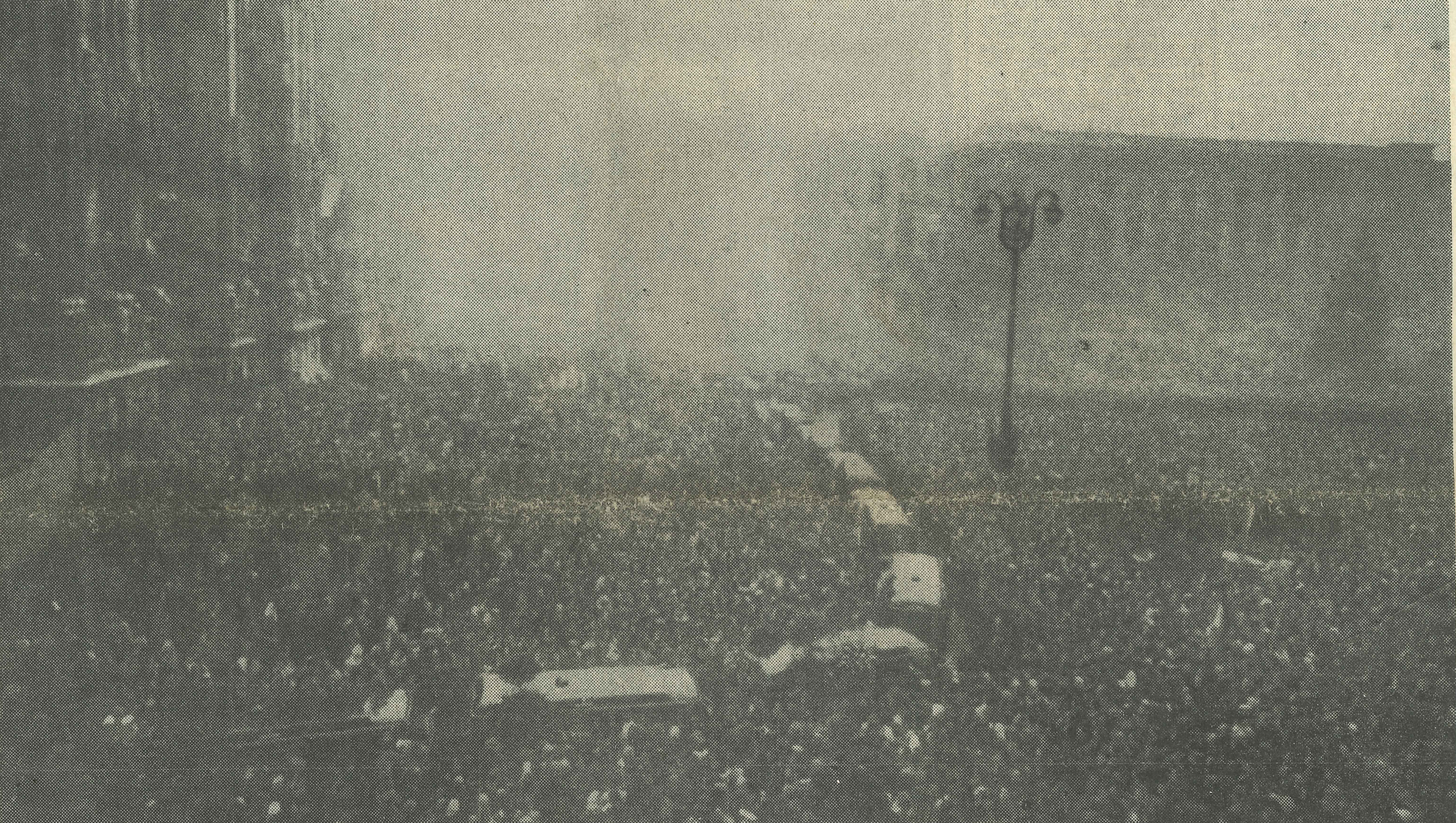

È il 15 dicembre quando in Piazza del Duomo, a Milano, una folla silenziosa si raduna in un  “silenzio monumentale” dentro e attorno alla sua cattedrale per i funerali delle vittime.

“silenzio monumentale” dentro e attorno alla sua cattedrale per i funerali delle vittime.

Donne e uomini, professori e studenti, operai in tuta e borghesi con indosso il cappotto e il cappello in testa. È l’immagine di un “popolo”, forse l’ultima, unito nel dolore e nello sgomento di fronte all’inimmaginabile. Sono trascorsi soltanto tre giorni dallo scoppio. Eppure la macchinazione per incastrare gli anarchici e coprire i veri esecutori e i loro mandanti era già partita e in nome dell’anticomunismo e di un’idea perversa di ragione di Stato si apprestava a fare la sua prima vittima, certamente non pianificata. La macchinazione non si sarebbe fermata per anni e anni, spostando l’attenzione dalla strage “nera”, al “malore attivo” del ferroviere precipitato dalla finestra della Questura, fino all’omicidio del commissario ritenuto da molti responsabile della sua morte.

Un immane depistaggio della memoria, perfettamente riuscito.

Riusciremmo a immaginarcelo quel “popolo”, oggi, nell’epoca del cosiddetto “populismo”?

Difficile ritrovarlo in quanti la scorsa estate, nel distretto romagnolo del piacere, inneggiavano a un Ministro dell’Interno che si esibiva alla consolle di una discoteca. Ma difficile ritrovarlo anche nelle migliaia di cittadini multicolore che, stipati come sardine, avrebbero in seguito manifestato fin troppo compostamente contro di lui.

La parola che oggi domina il discorso pubblico è infatti “divisivo”.

Divisivo è l’8 settembre, divisivo è il 25 aprile, divisiva è Liliana Segre, divisive sono persino le pietre d’inciampo. Forse è questa l’innocenza che dopo Piazza Fontana, man mano che il caso non si risolveva, ma anzi ne generava altri a grappolo, si è perduta. Quella che faceva sentire gli italiani, pur ideologicamente divisi, sufficientemente concordi sul fatto che l’Italia Repubblicana, magari dicendolo a denti stretti, era meglio di quella fascista. La pace meglio della guerra. La città meglio della campagna. Il contratto meglio del caporalato. La società dei consumi, della Rai e di Carosello, migliore di quella del bracciantato agricolo e dell’Istituto Luce. E pazienza se il 25 aprile non tutti scendevano con le bandiere in piazza. E se una parte del patronato, ancora afflitto dagli automatismi del Ventennio fascista, con una mano trattava con i sindacati, ma con l’altra schedava gli operai e li mandava nei reparti confino. Il mondo del lavoro si sentiva capace, forte, riconosciuto. Protetto, nonostante tutto, dal guscio esterno di uno Stato che, terribile durante gli scioperi e gli scontri di piazza, manteneva comunque saldo nelle proprie mani il nocciolo duro della sua economia per conto del “popolo”.

D’altronde, in Parlamento si era trovato un posto persino per i reduci di Salò. Più di tanto, anche su di loro non ci si divideva.

Se un’eredità ci ha lasciato la strage, allora, è la memoria di quella folla scura, silenziosa e senza bandiere che riempì la piazza di Milano per commemorare i suoi morti. Dopo quel giorno, tutto iniziò a divenire “divisivo”. Fino a oggi, quando l’idea stessa di “popolo” lo è. Ecco: la piazza immensa, i feretri muti che scivolano tra due ali nere di folla, sono l’ultima enormità della storia repubblicana, tra tante, davanti alla quale gli italiani non si dividono. Tacciono.