Capitalismo e democrazia: un rapporto difficile

Vorrei cominciare con alcune considerazioni sul rapporto tra capitalismo e democrazia, a partire da alcune definizioni. Il capitalismo – definizione vagamente marxiana – è un sistema basato sulla distribuzione ineguale del capitale, in cui alcuni lavorano per altri e contribuiscono a valorizzare il capitale altrui, e in cui il coordinamento degli attori avviene attraverso il sistema dei prezzi. Il capitalismo è basato sulla diseguaglianza e genera diseguaglianza. La democrazia – definizione minima, che non consisterà in forme di democrazia più sostanziali come la democrazia deliberativa – è un sistema politico i cui i membri hanno uguale influenza sulla formazione delle decisioni collettive, indipendentemente dal loro potere economico, sulla base del principio “una testa un voto” e della regola della maggioranza.

La democrazia preoccupava molto James Madison e gli altri autori dei Federalist Papers e architetti della costituzione americana, ma anche nostalgici dell’Ancien Régime come Tocqueville. Il problema è noto come “dittatura della maggioranza”: la maggioranza dei non-proprietari è in condizione, utilizzando le procedure democratiche, di espropriare la minoranza dei proprietari. Sul potenziale trasformativo della democrazia concordavano anche i socialisti revisionisti come Bernstein, per i quali era possibile operare una transizione dal capitalismo al socialismo utilizzando solo metodi parlamentari.

Per impedire che la diffusione del suffragio universale divenisse il becchino del capitalismo, furono pensate due soluzioni. La prima era quella di introdurre vincoli interni al tipo di decisioni che le maggioranze avrebbero potuto prendere, attraverso limitazioni costituzionali, frammentazione e decentramento del potere politico, e introduzione di checks and balances, ovvero di punti di veto. Questa è la soluzione di Madison e dei Federalist Papers. L’altra soluzione consisteva nell’introdurre vincoli esterni. Occorreva sottoporre le decisioni delle maggioranze al controllo di istanze superiori, cui le decisioni finissero per conformarsi. Durante la prima globalizzazione, un forte vincolo esterno era rappresentato dal gold standard, che costringeva i governi in deficit di partite correnti a perseguire politiche deflazioniste. Durante la seconda globalizzazione, il vincolo esterno è quello del mercati finanziari, di cui i governi nazionali sono costretti ad assecondare le preferenze e ad internalizzare le richieste.

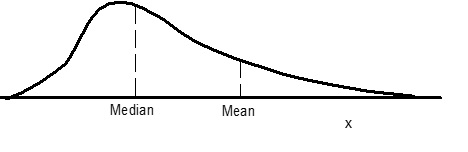

In condizioni normali, la democrazia dovrebbe fungere da meccanismo equilibratore del capitalismo, smussandone gli angoli ed impedendo alle diseguaglianze di crescere eccessivamente e di mettere in pericolo la coesione sociale. Il meccanismo è illustrato nella Figura 1: se la distribuzione del reddito (o della ricchezza) diventa eccessivamente asimmetrica, se la media si allontana dalla mediana poiché vi è una lunga coda destra, allora la maggioranza si accorda per tassare i ricchi e redistribuire il reddito ai meno ricchi, agendo da Robin Hood collettivo. Questa è l’intuizione alla base del famoso modello di Meltzer & Richards (1981).

La democrazia può intervenire nei meccanismi di mercato ex post, attraverso politiche redistributive, ma anche ex ante, agendo, ad esempio, sulla distribuzione dei diritti di proprietà. In ogni caso, da un regime democratico, anche di democrazia minima come l’attuale sistema di competizione tra élites, ci si attende che vi sia corrispondenza tra le preferenze dell’opinione pubblica e le decisioni dei governi.

Il pro-rich bias della politica democratica

La letteratura recente di scienza politica ci dice che non solo la democrazia non corregge le diseguaglianze, ma sempre più privilegia gli elettori più ricchi a scapito della classe media e a fortiori degli elettori più poveri. La democrazia rimane in senso lato responsiva in senso lato – le decisioni prese corrispondono spesso alle preferenze dell’elettore mediano – ma solo perché su un gran numero di questioni le preferenze dell’elettore mediano coincidono con le preferenze dell’elettore più ricco. Quando le differenze si fanno considerevoli, sono le preferenze dei ricchi a contare.

Vi è una copiosa letteratura statunitense sul pro-rich bias, prodotta da autori come Martin Gilens, Larry Bartels, Jakob Hacker e Paul Pierson. A lungo si è pensato che il fenomeno fosse una fosse una peculiarità americana, dovuta al ruolo spropositato del denaro nelle campagne elettorali americane. Di recente, però, sono emersi effetti simili anche per paesi europei in cui il finanziamento della politica è prevalentemente pubblico.

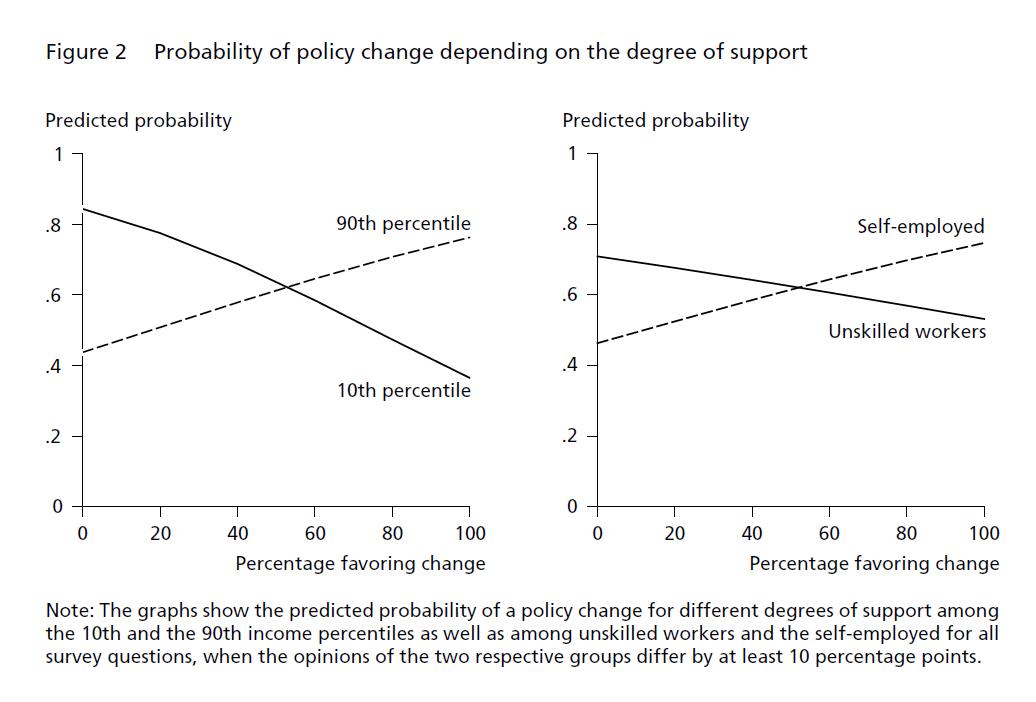

Ad esempio, Elsaesser, Hense e Schaefer (2018) hanno attirato l’attenzione sul caso tedesco, analizzando la corrispondenza tra preferenze degli elettori tedeschi a diversi livelli di reddito e le decisioni prese dai governi, sulla base della codifica di più di 800 proposte di riforma. L’obiettivo era esaminare quali gruppi avessero maggiore influenza. Le loro conclusioni, sintetizzate nella figura 2, sono sorprendenti, per non dire preoccupanti.

Se il 100% degli elettori del primo decile, il gruppo più povero è contrario, in media, ad una riforma, la riforma si fa con probabilità stimata dell’82%, ovvero quasi certamente. Viceversa, se il 100% di questo gruppo vuole una riforma, la probabilità che la riforma si faccia scende al 35%. Più i poveri sono favorevoli ad una riforma, meno è probabile che la riforma passi.

La situazione è opposta per quel che riguarda il 90esimo percentile, ovvero il 10% di votanti più ricchi. Se nessuno di loro vuole la riforma passi, la probabilità che la riforma si faccia è inferiore al 50%. Se i ricchi sono unanimi nel loro supporto per la riforma, la probabilità sale all’80%.

Gli autori ripetono l’esercizio per lavoratori manuali dequalificati e lavoratori autonomi, e mostrano che la curva dei lavoratori dequalificati è simile a quella dei più poveri, mentre quella dei lavoratori autonomi assomiglia alla curva dei più ricchi.

Il principio della democrazia è che le differenze di reddito non dovrebbero avere alcun peso: il voto del povero conta esattamente quanto il voto del ricco. Eppure, la democrazia privilegia sistematicamente i più ricchi a danno dei più poveri e della classe media. Come si spiega questa situazione?

È possibile che il denaro giochi un ruolo decisivo anche in paesi in cui c’è il finanziamento pubblico: la necessità di guadagnare il favore dei finanziatori spinge i decisori pubblici ad avere un occhio di favore nei loro confronti. Si può inoltre invocare il meccanismo delle porte girevoli, che porta i politici ad intraprendere lucrose carriere nel mondo degli affari alla fine del mandato. In questo caso i politici hanno interesse a favorire i più ricchi perché si aspettano da essi benefici futuri. La prossimità socio-culturale è probabilmente anch’essa un fattore rilevante: i politici pensano come i ricchi perché sono formati nelle stesse università e socializzati negli stessi ambienti.

Un elemento che finora è stato trascurato dalla letteratura sul pro-rich bias è quello dei limiti esterni alle decisioni dei governi. In un economia in cui vige piena libertà di movimento dei capitali, e in cui la politica macroeconomica è controllata da tecnocrazie indipendenti, le politiche che passano il test di fattibilità sono quelle che corrispondono agli interessi dei più ricchi, in particolari quelli vicini al mondo della finanza. In un sistema economico in cui i governi devono guadagnarsi l’approvazione dei mercati finanziari internazionali, le politiche che piacciono al decimo percentile sono probabilmente molto più onerose e difficili da realizzare, e quindi escluse a priori.

Il mercato del lavoro

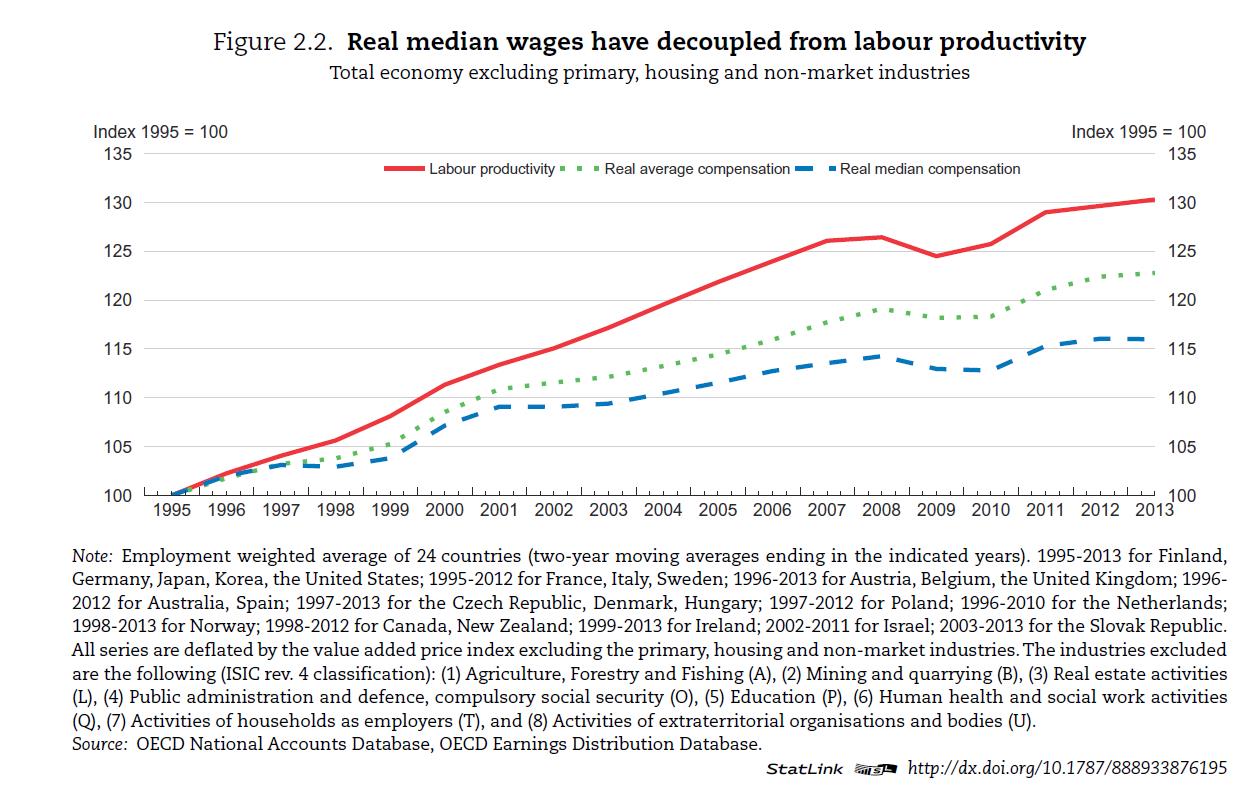

Passiamo ora a esaminare quel che succede nel mercato del lavoro. La figura 3, tratta da un recente lavoro dell’OCSE, mostra che negli ultimi 20 anni i salari medi non hanno tenuto il passo della produttività del lavoro, ovvero che una parte crescente degli aumenti di produttività è andata ai profitti e alle rendite. Inoltre, la crescita del salario medio è stata superiore alla crescita del salario mediano, e questo ha generato un aumento delle diseguaglianze che il meccanismo democratico dovrebbe in teoria correggere o almeno attenuare.

Sul perché i salari non tengono il passo della produttività ci sono diverse spiegazioni. Ad esempio, il fenomeno può essere dovuto alla riduzione relativa dei prezzi dei beni capitali, e dunque alla sostituzione di lavoro con capitale. A mio parere, tuttavia, la spiegazione più convincente ha a che fare con il mutamento degli equilibri politico-contrattuali: mentre si è fortemente ridotta la capacità di negoziazione dei lavoratori e dei sindacati a causa del declino sindacale e delle politiche di liberalizzazione, è contemporaneamente aumentato il potere di mercato delle imprese, soprattutto quelle legate all’economia dell’informazione.

Che fare?

Riepilogando, il sistema economico genera diseguaglianze crescenti, oltre a generare un crescente senso di insicurezza e precarietà nella classe media, e il sistema politico, lungi dal fornire risposte, privilegia sistematicamente gli interessi dei ceti più ricchi. In questa situazione non e’ assolutamente sorprendente che si diffondano cinismo e insoddisfazione, che dilaghi la protesta, e che emergano partiti “populisti” (appellativo generalmente usato come un insulto). Quel che i populisti di destra e di sinistra hanno in comune è la richiesta di uno stato che torni ad occuparsi dei problemi della maggioranza. Il problema è che spesso le soluzioni richieste sono impraticabili nelle condizioni attuali.

È utile a questo punto considerare il trilemma di Rodrik, rappresentato nella figura 3. Rodrik considera che economia globalizzata, capacità dei governi di prendere decisioni, e corrispondenza tra decisioni e preferenze della maggioranza, siano compatibili sono a due a due, ma non tutti e tre insieme. In particolare, le decisioni collettive possono corrispondere alle preferenze della maggioranza in due casi: se il luogo della decisione si sposta dal livello nazionale al livello sovranazionale, o altrimenti, rimanendo sul piano nazionale, se i vincoli dell’economia globalizzata sono rimossi o attenuati.

A mio parere, la prospettiva di una democrazia cosmopolita è un volo pindarico, e farne un programma politico è una scusa per non far niente di concreto. L’opzione concretamente praticabile è quella di restituire spazi di manovra alla politica democratica nazionale.

Discutere in profondità cosa questo comporti richiederebbe molto tempo. In sintesi, le priorità mi sembrano le seguenti: 1) rinunciare alla piena libertà di movimento dei capitali: i suoi benefici economici sono incerti, mentre più chiari sono gli effetti di amplificazione delle diseguaglianze (Furceri et al. 2017). In particolare, occorrerebbe limitare i flussi speculativi di capitale attraverso la tassazione delle transazioni finanziarie. 2) Ridurre le deleghe ad organismi pseudo-tecnici come le banche centrali indipendenti, ri-politicizzando la politica monetaria e permettendo ai governi di tornare a mettere la piena occupazione al centro dei loro programmi politici (come era fino agli anni ’70). 3) Ri-regolare il mercato del lavoro. In particolare, il lavoro irregolare deve diventare più costoso del lavoro regolare. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve tornare ad essere la forma normale del rapporto di lavoro. Il sindacato e la contrattazione collettiva devono essere rafforzati, perché gli aumenti di produttività tornino ad essere incorporati nei salari reali piuttosto che nei profitti e nelle rendite.

Questo non è un programma di superamento del capitalismo, ma di re-incastramento (re-embedding) del capitalismo nella società. Storicamente il capitalismo ha mostrato di saper conciliare benessere diffuso, tutela della libertà e governance democratica, ma è un sistema instabile, che tende a degenerare e ha bisogno di contrappesi. Per ricostruire tali contrappesi è necessario mettere in discussione alcune vacche sacre del policy consensus degli ultimi 30 anni. Re-incastrando il capitalismo si può salvare la democrazia.