Si propone qui un estratto del testo di Salvatore Settis, pubblicato da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nel volume Città, sostantivo plurale, disponibile nelle Librerie Feltrinelli e in tutti gli store online.

Cosa vuol dire “diritto alla città” o, con formula complementare, “diritto al paesaggio”, “diritto alla natura”? Con queste espressioni intendo alludere, sinteticamente, a una concezione del paesaggio (urbano e non), intesa in forte e costante relazione con chi lo abita: uomini e donne, cittadine e cittadini, con le loro aspirazioni e i loro diritti. Una tal concezione considera come primario l’equilibrio fra le comunità umane e la natura, in funzione della salubrità dell’ambiente, dell’equità sociale, insomma di quel che Montesquieu (e con lui tutta una tradizione culturale e giuridica che attraversa l’illuminismo e giunge fino a noi) chiamava l’“interesse del genere umano”.

I più recenti movimenti per il diritto alla città, si legge nei testi di David Harvey, hanno avuto origine in Brasile e si sono poi diffusi in tutto il mondo (…). Talvolta hanno preso l’aspetto di rivolte urbane di gruppi sociali emarginati, che occupando zone-chiave delle loro città reclamano «la città che hanno perduto … una modalità del vivere in città diversa da quella imposta dai meccanismi dello Stato e del capitale».

In Brasile, le lotte popolari e la riflessione etica e giuridica su questo fronte hanno portato a riconoscere esplicitamente il diritto alla città e a tentarne una definizione giuridica che si rifletta sull’ordinamento delle funzioni e delle istituzioni pubbliche. Tale riconoscimento si basa sull’art. 5 della Costituzione brasiliana del 1988, che riconosce e consacra la funzione sociale della proprietà:

Tutti sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di qualsiasi natura, garantendo ai brasiliani e agli stranieri residenti nel Paese l’inviolabilità del diritto alla vita, alla libertà, all’eguaglianza, alla sicurezza e alla proprietà nei termini seguenti: … XXIII: la proprietà adempirà la sua funzione sociale.

Questo principio generale ha reso possibile il più recente art. 182 della Costituzione, secondo cui:

La politica di sviluppo urbano … ha lo scopo di ordinare il pieno sviluppo delle funzioni sociali della città e garantire il benessere dei suoi abitanti.

(…) Queste forti affermazioni, anche se ben lontane dal tradursi in pratica generalizzata, vanno richiamate per il loro valore di esplorazione di un nuovo orizzonte di principî democratici imperniato sul diritto alla città. Sottolineo qui solo due aspetti di questo processo, che a quel che vedo si va diffondendo, con un processo desultorio e a volte disordinato, in molte parti del mondo. Il primo aspetto è il carattere diffuso del diritto alla città, la cui titolarità viene attribuita indistintamente a tutti i cittadini che in una determinata città abitano (compresi gli stranieri). In tal modo la città non è un contenitore fatto di edifici, strade, piazze, ma fa tutt’uno con i suoi abitanti. La città ha un corpo architettonico, ma al tempo stesso ha un’anima civica, orientata da valori collettivi: interesse sociale, bene pubblico, funzioni sociali della proprietà urbana. Funzioni, s’intende, rivolte a tutti anche per la proprietà privata, che secondo questa concezione dev’essere compatibile con un generalizzato e condiviso diritto alla città. Tema che, posso qui solo accennarvi, incrocia quello dei diritti delle generazioni future. Il diritto alla città dev’essere dunque declinato secondo una prospettiva lungimirante, che rende più fondata e più urgente una gerarchia dei valori al cui sommo c’è l’interesse generale delle comunità, e la necessità di definirlo in termini scientificamente chiari (per esempio con riferimento ai mutamenti climatici o alle migrazioni) e politicamente condivisi.

Accanto a questo, c’è tuttavia un secondo aspetto che ne è il corollario, e insieme il limite: questa configurazione del diritto alla città si scontra apertamente con la radicata idea di una proprietà immobiliare privata come diritto illimitato del singolo proprietario sul suolo e sulle proprietà immobiliari, con tutto quello che comporta. La domanda è dunque: c’è modo di affrontare questo apparente dissidio in modo conforme alla legge, senza abolire la proprietà privata né violare i principi del diritto alla città? In Brasile, lo abbiamo visto, la Costituzione riconosce la funzione sociale della proprietà anche privata, e rende dunque compatibile con l’ordinamento una definizione estesa del diritto alla città. Ma in altri Paesi, e in particolare in Europa?

Il fatto è che, molto prima della Costituzione brasiliana, altre Costituzioni, in Europa, avevano stabilito principi assai simili (che, anzi, hanno certamente ispirato la Costituzione brasiliana). Segnalo, tra queste, le Costituzioni di due grandi Paesi europei, la Germania e l’Italia. In questa storia a cui posso qui solo accennare, la Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919 ha un ruolo seminale, in quanto è servita da modello ad altre Costituzioni, fra cui quella italiana. Così recita l’art. 153:

La proprietà comporta obblighi. Il suo uso dev’essere al tempo stesso un servizio reso nell’interesse generale.

Proprio questo articolo della Costituzione di Weimar fu in Italia il punto di partenza per un’appassionata discussione nell’Assemblea costituente, che portò agli articoli “economici” della vigente Costituzione della Repubblica, e in particolare all’art. 42:

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Nell’articolazione prevista, la proprietà può essere solo pubblica o privata, mentre non vi è prevista una terza tipologia di proprietà, la proprietà collettiva, o dei beni comuni. Come ho provato a mostrare in Azione popolare. Cittadini per il bene comune, le discussioni dell’Assemblea Costituente spiegano che si intese allora non negare la proprietà collettiva, bensì assorbirla tacitamente entro la più capace categoria di proprietà pubblica. Dopo gli studi e le proposte della Commissione Rodotà, nonché le lotte e gli esperimenti sui beni comuni degli ultimi anni, resta dunque da vedere in qual modo la nozione di proprietà collettiva possa essere ripensata, giuridicamente e nelle pratiche politiche, in modo da diventare pienamente operativa in una situazione in perpetuo mutamento come quella di oggi. E in che senso, dunque, essa possa influenzare l’idea di diritto alla città ed esserne a sua volta orientata.

Ma il diritto alla città, anche se esige la limitazione del diritto di proprietà privata, non si traduce in alcun modo in immediata rivendicazione proprietaria né in utopia millenaristicamente egualitaria. Esprime, piuttosto, l’aspirazione delle comunità a condividere quella ricchezza collettiva che è fatta di edifici, di monumenti, di attività lavorative, ma anche e soprattutto delle conoscenze e delle potenzialità dei cittadini. Evoco qui questo tema, che meriterebbe ben piú ampio spazio, mediante la nozione di «capitale civico»: un’espressione di comodo, buona per racchiudere in poche parole alla moda fenomeni ben piú complessi (in questo senso la usa Harvey nel suo Città ribelli).

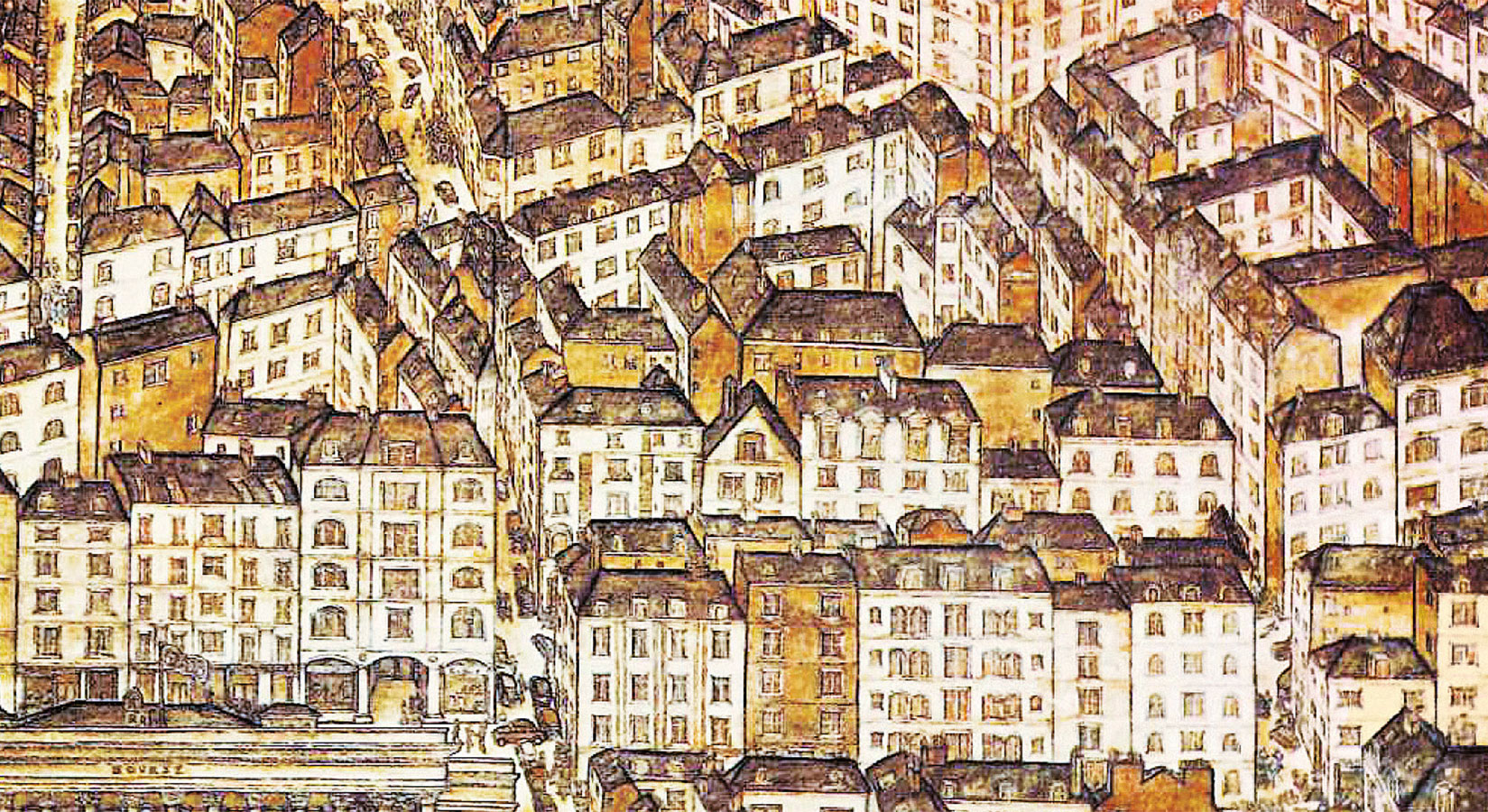

La formula «capitale civico» suggerisce una cosa molto importante: la forzata omogeneizzazione delle nostre città, che tende a cancellarne le differenze e la memoria storica in nome di un modello unico di «sviluppo» e/o della “globalizzazione”, è un grave errore anche dal punto di vista dell’economia di mercato. Infatti, ogni città storica è diversa, ha una propria personalità (spesso fortissima) che storicamente è stata capace di innescare l’orgoglio dei propri cittadini, la loro capacità creativa, il potere di attrazione dello spazio urbano. Ogni città è di per sé unica, e perciò è tanto più sorprendente che, anziché preservare la propria unicità, molte città storiche sembrino oggi aspirare a diluire se stesse entro un indeterminato e piatto modello «globale». Rinunciando al monopolio su se stessa per appiattirsi su un modello urbano omogeneizzato e indifferenziato, la città storica commette suicidio; eppure nemmeno se ne accorge, perché prima ancora di consegnarsi ai feticci della globalizzazione ha perso memoria di sé. Perciò le associazioni di cittadini che per salvaguardare l’unicità della propria città lottano contro la demolizione di un quartiere storico o la chiusura di un teatro stanno facendo di più, in termini strettamente economici, dei costruttori e speculatori che vorrebbero impadronirsi di quei luoghi della diversità per banalizzarli con architetture standard. Lo stesso è vero per chi protesta contro l’indiscriminata espansione delle periferie, che ingoiano al tempo stesso i paesaggi circostanti e la forma della città storica. Diritto alla città vuol dire anche diritto/dovere di opporsi a queste dispersioni del capitale simbolico che altri cittadini di quella città hanno accumulato per secoli con il loro lavoro.