“Quel giorno scesi in strada come tutti, spontaneamente, in attesa che passasse il carro con il feretro del Comandante. Ero dominato da emozioni contrastanti. Certo, non tutto funzionava come avrebbe dovuto nel nostro paese. Tanti erano i problemi e, forse, anche gli errori commessi nel corso degli anni dal governo. Ero stato anche molto critico, ne discutevo e ne discuto spesso con gli altri compagni. Perché a Cuba si può parlare dei problemi e, che ci crediate o no, anche criticare. Ad ogni modo mi sentivo confuso, smarrito, sì, sotto shock. Tutti sapevamo ovviamente che prima o poi questo momento sarebbe arrivato, ma, probabilmente, dentro di noi speravamo che non sarebbe accaduto mai. Mentre pensavo a tutto questo, in preda a pensieri e a sentimenti contrastanti, vidi finalmente passare la carovana che accompagnava il corpo del Comandante. Urlai tre volte «viva Fidel» e piansi. Che anno orribile quel 2009. Avevo appena perso mio padre e adesso anche Fidel”.

A Cuba non è raro imbattersi in testimonianze come questa di Evelio, 47 anni, avvocato per vocazione, tassista per arrotondare il magro stipendio. Sull’isola sono tante le cose che non vanno. Gli stipendi sono bassi, ad esempio, insufficienti per ristrutturare case spesso fatiscenti o quasi. È praticamente impossibile accedere a beni di consumo, come particolari tipologie di elettrodomestici, vestiti “firmati” ed altri prodotti la cui circolazione costituisce la spina dorsale delle società “occidentali” basate sul consumo. Viaggiare è altrettanto un lusso per il cubano medio, un qualcosa che possono permettersi quei pochissimi che magari hanno già qualche parente dall’altra parte del mare, a Miami, e sognano loro stessi di andarci un giorno.

Eppure non si soffre la fame a Cuba. Tutti possono permettersi un’istruzione e tutti hanno accesso ad un (ottimo) sistema sanitario. “Se penso a come era prima – racconta Teresa –, se penso al fatto che io stessa, donna, di famiglia povera, contadina, ho avuto la possibilità di studiare fino a diventare ingegnere chimico, se penso a come vivono nei paesi vicini, ad Haiti, a El Salvador, in Honduras, mi chiedo come facciano i giovani di oggi a parlar male del nostro governo”. Ma anche chi critica, e spesso aspramente, il castrismo, ha difficoltà a non riconoscergli di aver dato dignità ad un popolo che, prima della rivoluzione, non poteva permettersi nulla. Già, perché quest’isola di circa 110 chilometri quadrati, situata a un tiro di schioppo dalle coste statunitensi, ne ha viste e passate davvero tante nel corso della sua storia.

Senza voler andare troppo indietro nel tempo, è sufficiente ricordare che a metà degli anni Cinquanta del Novecento Cuba era la sintesi quasi perfetta della gran parte dei mali che affliggevano l’America Latina. Corruzione diffusa, profonde disuguaglianze economiche e sociali, distanza abnorme fra una minoranza di ricchi ed una maggioranza di popolazione che viveva in condizioni di vera e propria povertà. La situazione era disastrosa in particolar modo nel mondo rurale, dove concentrazione fondiaria, disoccupazione, elevati tassi di mortalità, analfabetismo (superiore al 40%) e assenza pressoché totale di servizi e di assistenza sanitaria rappresentavano la norma. Ma con le sue case da gioco, la prostituzione, gli alberghi di lusso e i locali notturni, il paese caraibico era anche un gigantesco luna park ad uso e consumo dei turisti statunitensi, nonché meta privilegiata degli investimenti della criminalità organizzata nordamericana.

(“Nuestra palabra”, 27 giugno 1956)

Cuba non era più un protettorato di fatto degli Stati Uniti dal 1934, eppure l’isola non aveva cessato di essere un paese “dipendente”, la cui economia, fondata essenzialmente sull’esportazione della canna da zucchero, era posta sotto il controllo delle multinazionali statunitensi. L’ex sergente Fulgencio Batista, che, dopo aver guidato il paese attraverso una serie di governi fantoccio sin dalla metà degli anni Quaranta, era asceso definitivamente al potere con un colpo di Stato nel 1952, ebbe un ruolo determinante in tal senso, garantendo la sostanziale continuità della posizione del potente vicino del nord come referente privilegiato di Cuba.

Fu in questo contesto caratterizzato dalla corruzione sul piano politico, assenza di un’opposizione credibile allo strapotere del dittatore, dipendenza economica dall’esterno, miseria e marginalizzazione sociale, che un gruppo di 150 giovani tentò, il 26 luglio del 1953, di assaltare la caserma Moncada situata nella città di Santiago, con l’obiettivo di fare da detonatore per lo scoppio di una rivolta popolare che, alla fine, non arrivò mai. Più della metà dei rivoltosi cadde sul campo, i sopravvissuti vennero condannati a lunghi periodi detentivi. “Il diritto di insurrezione dinanzi alla tirannia è uno di quei principi che, sia o no incluso nella Costituzione Giuridica, ha sempre piena vigenza in una società democratica […] Condannatemi, non importa, la storia mi assolverà”, dichiarò il loro leader, il non ancora trentenne avvocato Fidel Castro, durante quella lunga arringa difensiva che, da lì a poco, sarebbe divenuta il manifesto politico del Movimento 26 luglio (M 26).

Amnistiati nel 1955, l’esilio in Messico fu l’occasione per i ribelli per riorganizzarsi, reclutare nuovi adepti, tra cui l’argentino Ernesto Guevara (poi noto come il “Che”), raccogliere armi e addestrarsi. Nel novembre dell’anno seguente, Fidel Castro e altri 81 esponenti del Movimento sbarcarono nella provincia di Oriente: partendo dalla Sierra Maestra si proponevano di rovesciare la dittatura.

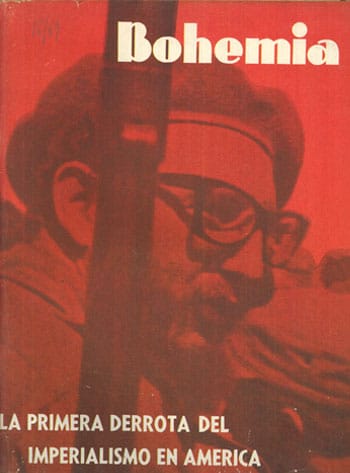

(Copertina della rivista “Bohemia” con sbarco del Granma – 29 novembre 1968)

Il gruppo adottò la guerriglia come forma di lotta e andò crescendo grazie all’incorporazione di nuovi membri provenienti non solo dalle città, ma soprattutto da quel mondo rurale attratto dalle misure poste in essere nelle zone che venivano man mano controllate; misure che anticipavano le decisioni che si intendeva prendere a livello nazionale una volta conquistato il potere, prima fra tutte la riforma agraria. Abissale era la distanza fra i due eserciti in campo, quello di “liberazione nazionale” e quello governativo. Senza questa identificazione progressiva delle classi popolari con le istanze dei rivoluzionari non ci sarebbe stata partita. Di fondamentale importanza furono anche il ricorso da parte degli uomini di Castro alla strategia della guerriglia – successivamente sviluppata e sistematizzata dal Che Guevara nella “teoria del foco” – e, naturalmente, le diverse motivazioni in campo.

(Foto originale di Fidel Castro ed Ernesto Guevara durante la rivoluzione)

Dopo due anni di avanzamenti e altrettante battute d’arresto su un fronte e sull’altro, le sorti della guerra assunsero una direzione ben precisa a partire dalla metà del ‘58, complice il fallimento totale dell’offensiva finale lanciata dal dittatore con l’obiettivo di annientare i guerriglieri sul loro terreno. Da lì in avanti, con l’esercito regolare sempre più demoralizzato e privo di stimoli, l’avanzamento delle forze rivoluzionarie fu inarrestabile. Dopo poco più di due anni di scontri, l’8 gennaio del 1959, Fidel, preceduto da Cienfuegos e Guevara, entrava trionfalmente all’Avana.

(Numero speciale della rivista “Bohemia” in occasione del decennale della rivoluzione – 1 gennaio 1969)

L’“eticità” fu il principio che guidò le misure iniziali del governo rivoluzionario, che vide quasi subito Fidel Castro primo ministro, il fratello Raúl capo delle Forze Armate e gli altri combattenti dell’esercito ribelle a presidio dei principali ministeri. Venne fatta tabula rasa di quel grande “circo” inaccessibile alla popolazione cubana, fatto di case da gioco e di tolleranza, spiagge, alberghi e locali esclusivi, e che si era definitivamente consolidato durante la dittatura di Batista.

Ma la radicalità del gruppo dirigente emerse soprattutto in altri settori, come in quello abitativo, sanitario, scolastico e, in particolar modo, nel campo della riforma agraria. Il governo rivoluzionario era ben consapevole del fatto che le promesse fatte alla popolazione ai tempi della Sierra Maestra andavano mantenute a tutti i costi.

(Da “Bohemia”, 4 ottobre 1968)

E fu proprio su questo terreno che esplosero i contrasti con Washington, con i rivoluzionari che portarono avanti la più massiccia nazionalizzazione di interessi economici nordamericani mai realizzata prima di allora. La conseguente decisione dell’amministrazione di Dwghit Eisenhower di mettere fine all’acquisto di zucchero dall’isola non poté che dirottare Castro verso l’Unione Sovietica. Alla forte impronta nazionale e antimperialista che aveva avuto la rivoluzione sino a quel momento andava ad aggiungersi definitivamente la componente marxista-leninista.

Il fallimento della spedizione della Baia dei Porci, il piano di invasione dell’isola ereditato da John F. Kennedy dall’amministrazione precedente e finalizzato a rovesciare Castro attraverso l’impiego di circa 1.500 esuli cubani residenti in Florida addestrati dalla CIA, dimostrò a Washington, fra le varie cose, che i rivoluzionari godevano del pieno appoggio della popolazione.

(Copertina rivista “Bohemia” – 25 aprile 1969)

L’isolamento diplomatico fu l’arma successiva utilizzata dalla Casa Bianca per destabilizzare un governo che si era rivelato impossibile da rovesciare con la forza. All’espulsione dall’Organizzazione degli Stati Americani seguì, nel giro di un paio di anni, la rottura delle relazioni commerciali con l’isola caraibica da parte di tutti gli Stati latinoamericani, con la sola eccezione del Messico. L’esito della “crisi dei missili” dell’ottobre del ’62, tuttavia, rappresentò per Cuba la conferma di non essere altro che una semplice pedina nello scacchiere del conflitto fra le due superpotenze.

Ma fu proprio allora che iniziò a farsi sentire la portata di una rivoluzione che si sarebbe rivelata tale da modificare il quadro stesso delle relazioni tra Stati Uniti e America Latina e non solo.

(Da “Cuba Internacional”, 19 febbraio 1963)

Anche al fine di trovare percorsi alternativi alla propria sicurezza ed esistenza, i rivoluzionari cubani cessarono di costituire un mero modello di riferimento e iniziarono ad adoperarsi direttamente per promuovere e sostenere le guerriglie a livello continentale e in altre aree del cosiddetto “Terzo Mondo”, organizzando campi di addestramento, conferenze internazionali (nel 1966 fu convocato a Cuba il congresso della Tricontinental, di solidarietà antimperialista tra i paesi dell’Africa, Asia e America Latina, mentre l’anno successivo venne l’Organización Latinoamericana de Solidaridad), garantendo aiuti economico-militari o, ancora, partecipandovi direttamente; impegno, quest’ultimo, che avrebbe trovato nel sacrificio del Che Guevara in Bolivia la sua massima espressione.

(Numero speciale della rivista Granma dedicato alla morte del Che – 19 ottobre 1967)

Ma forse ancor più importante fu il fatto che l’“esempio cubano” iniziò a identificarsi con parole d’ordine quali antimperialismo, liberazione nazionale, rivoluzione, necessità della lotta armata. E questa cornice ideologica di riferimento oltrepassò ben presto i confini nazionali e assunse una dimensione globale, incontrando il consenso di una parte non irrilevante di quelle nuove generazioni, latinoamericane ma anche europee e asiatiche, che non guardavano più all’Unione Sovietica in termini di modello di riferimento per la necessaria trasformazione della società.

(Diario del Che in Bolivia, edizione originale Feltrinelli)

Posta dinanzi a inediti problemi di sicurezza continentale e temendo la messa in discussione della propria egemonia all’interno del tradizionale “cortile di casa”, la superpotenza nordamericana aveva replicato, dapprima, durante l’amministrazione Kennedy, con il piano di aiuti economici ai paesi latinoamericani noto come “Alleanza per il Progresso”, nella convinzione che le cause principali della diffusione dei focolai di guerriglia sul modello cubano andassero ricercate nell’arretratezza e nel sottosviluppo; e, in un secondo momento, di fronte ai risultati non proprio lusinghieri di questa, iniziando a promuovere e a sostenere colpi di Stato e spietati regimi civico-militari in vari paesi dell’area. Il fallimento dell’impresa boliviana, anche se non pose fine del tutto al sostegno dato dal governo cubano alle lotte di liberazione nazionale in giro per il mondo, lo raffreddò notevolmente, favorendo anche il definitivo riavvicinamento all’Unione Sovietica sia da un punto di vista politico che, soprattutto, economico, ricongiungimento che sarebbe culminato con l’ingresso del paese nel COMECON nel 1972.

(Copertina di “Bohemia” – 2 maggio 1969)

Sul piano interno, intanto, la rivoluzione si era andata consolidando. Il governo aveva tentato di differenziare la produzione agricola e di dare al paese una struttura industriale, obiettivi che sostanzialmente fallirono a causa di una molteplicità di fattori, fra cui la difficoltà, a causa dell’embargo, di reperire macchinari e materie prime industriali. Ben diverso fu l’esito in campi come quello sanitario, abitativo e dell’educazione, dove si registrarono progressi mai realizzati prima. Queste trasformazioni sociali, che compresero anche il graduale abbattimento della distanza fra città e campagna e l’aumento dei redditi popolari, garantirono al regime un ampio consenso; sostegno che, con ogni probabilità, contribuì ad evitare il ricorso sull’isola a quelle forme di censura e di controllo della popolazione tanto diffuse nei paesi del blocco socialista, che sarebbero, tuttavia, comparse, sotto diverse spoglie, in momenti storici successivi di particolare crisi, come durante il “período especial” (ossia, il lungo periodo di crisi economica vissuto in seguito al collasso dell’Unione Sovietica). Allo stesso modo, non mancarono, soprattutto nella fase iniziale di “assestamento” della rivoluzione, iniziative riprovevoli che, peraltro, sarebbero costate la condanna di ampi settori del progressismo internazionale, come la persecuzione degli omosessuali ed il tentativo di orientare politicamente gli intellettuali. Eppure, al netto di questo, la pressione del governo sulla società cubana non raggiunse (e non avrebbe mai raggiunto) i livelli asfissianti e totalizzanti caratteristici dei regimi autoritari del tempo.

(Da “Cuba Internacional”, ottobre 1968)

Con la fine del conflitto bipolare e nonostante il conseguente venir meno del sostegno sovietico, Cuba non cessò di rappresentare un grattacapo, per utilizzare un eufemismo, per i policy maker della Casa Bianca. Non a caso, nel corso degli anni Novanta, durante le presidenze di George H.W. Bush e di Bill Clinton, nella convinzione di poter dare la spallata finale al regime socialista, venne ulteriormente rafforzato l’embargo, la cui competenza passò al Congresso e la cui eliminazione venne condizionata al ripristino della democrazia e all’esclusione definitiva dei fratelli Castro dalla vita politica. Malgrado l’isolamento e l’ulteriore irrigidimento statunitense, Cuba riuscì comunque a trovare un’intesa con la Chiesa locale, con cui i rapporti si erano deteriorati all’indomani della rivoluzione, riconciliazione sancita, dapprima, dalla visita di Giovanni Paolo II nel 1998 e, confermata, poi, nel 2012 e nel 2015, dai viaggi rispettivamente di Ratzinger e Bergoglio.

Del resto, anche per via della grande popolarità di cui godeva il líder máximo, l’Avana continuava ad essere un punto di riferimento in America Latina per numerose sinistre “radicali” e “progressiste”. Il legame sempre più stretto fra Cuba e paesi come il Venezuela di Hugo Chávez, ad esempio, condusse ad un ulteriore inasprimento delle relazioni con gli Stati Uniti, in particolare durante la presidenza di George W. Bush, quando l’isola caraibica venne inserita nella lista nera dei paesi “sponsor del terrorismo”.

(Copertina rivista “Bohemia” 18 aprile 1969)

L’uscita di scena di Fidel e l’ascesa al potere del fratello Raúl venne colta dall’amministrazione Obama come un’occasione irripetibile per incidere sulla politica interna del paese caraibico con altri strumenti, dopo che oltre cinquant’anni di iniziative avverse e aggressive non avevano sortito alcun effetto. Eppure, nonostante i buoni propositi iniziali, i piccoli passi fatti sul fronte della normalizzazione delle relazioni bilaterali – fra cui il ripristino delle relazioni diplomatiche, la riapertura delle rispettive ambasciate, l’eliminazione di Cuba dalla lista nera degli stati “sponsor del terrorismo”, l’emanazione di nuove regole sui viaggi turistici e commerciali – si scontrarono ben presto con l’ostacolo decisivo dell’embargo. L’esultanza con la quale il nuovo presidente statunitense, Donald Trump, salutò nel novembre del 2016 la scomparsa di Fidel Castro, avvenuta all’età di 90 anni, costituì un’ulteriore conferma del ritorno ad un orientamento ostile nei confronti del nemico di sempre, approccio che si sarebbe tradotto in una serie di misure concrete che avrebbero finito per azzerare nel giro di pochi mesi buona parte dei progressi compiuti sul fronte del “disgelo”.

Finita l’era dei fratelli Castro, e con un nuovo presidente al comando del paese, l’ingegnere cinquantottenne Miguel Díaz-Canel, il popolo cubano sarà chiamato ad esprimersi il prossimo febbraio su di un progetto di riforma costituzionale approvato nel luglio del 2018 dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare che, qualora approvato, fra le varie cose, istituzionalizzerà l’esistenza della piccola proprietà privata – mantenendo, però, il principio della proprietà socialista dei mezzi di produzione –, già riconosciuta di fatto, peraltro, dal regime; riconoscerà il diritto al matrimonio fra persone dello stesso sesso; instituirà la figura del presidente della Repubblica e quella del primo ministro. Soprattutto le giovani generazioni, quelle in cui è meno forte e “diretto” il legame con gli “eroi” della rivoluzione, iniziano a spingere verso qualche forma di cambiamento, attratti, come altrove nel mondo, dalle fascinazioni propagandate dai social network e convinti di poter migliorare la propria condizione se quella cubana dovesse inserirsi a pieno titolo nella società globale. Sul piano economico, al netto di un modello di tipo “vietnamita”, che ha garantito una discreta crescita e maggiore dinamicità, e di un legame sempre più stretto con la Russia – sodalizio che preoccupa non poco gli analisti della Casa Bianca – a Cuba, è inutile nasconderlo, sono tante le cose che non vanno, e non tutti i problemi sono semplicemente il prodotto dell’isolamento imposto dagli Stati Uniti. Ma non bisogna dimenticare che questa piccola isola ha attraversato la Guerra Fredda, il “mondo unipolare”, la globalizzazione, la sostanziale ridefinizione degli equilibri regionali e mondiali degli ultimi anni (con conseguente perdita del sostegno di quelle poche nazioni che, almeno in parte, si erano sostituite all’URSS), l’ostracismo della gran parte dell’opinione pubblica e dei media mondiali e finanche di quella diffusa intellettualità progressista, subendo non pochi scossoni, ma senza mai capitolare. E questo sarebbe stato impossibile senza il consenso della popolazione.