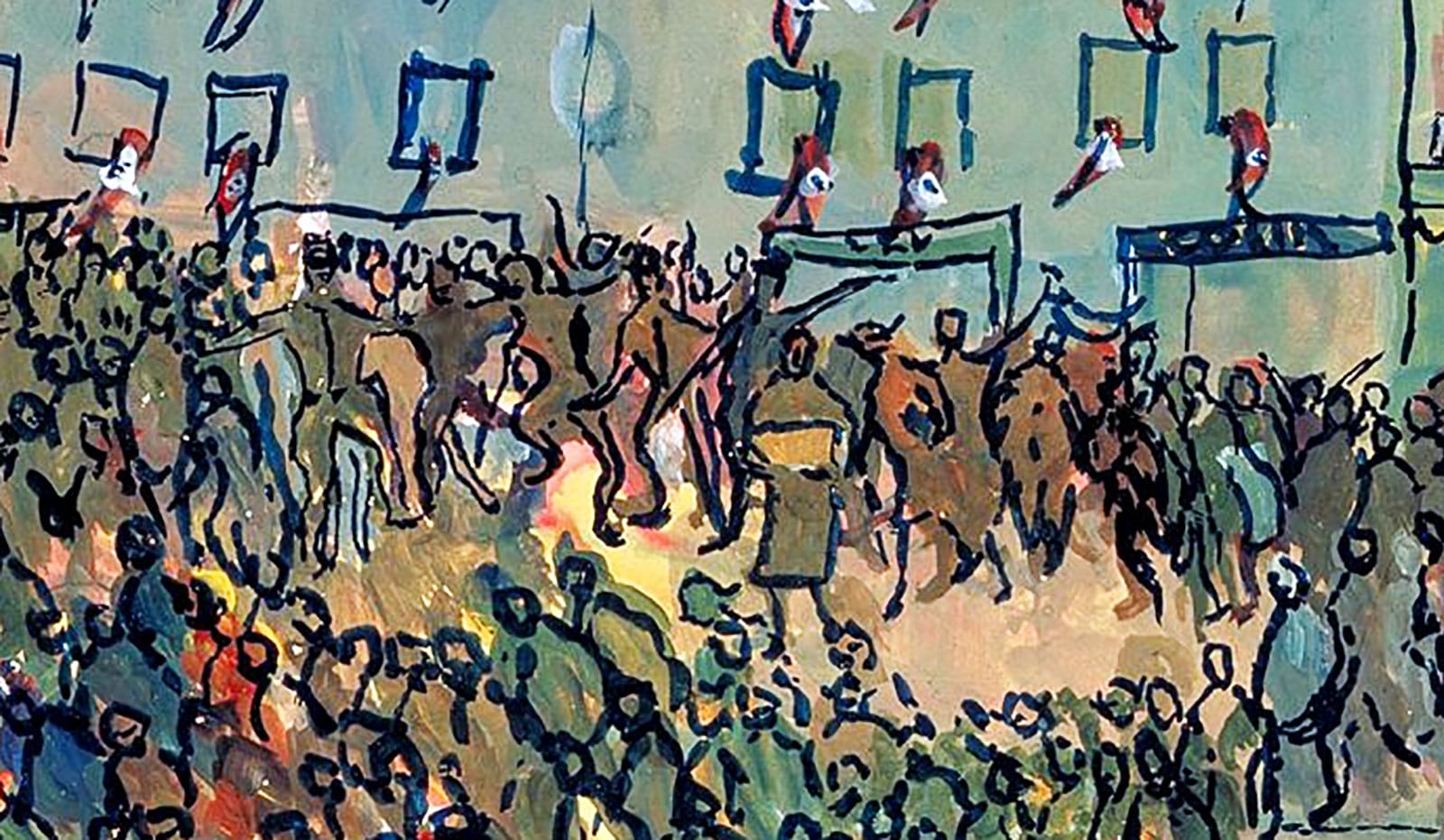

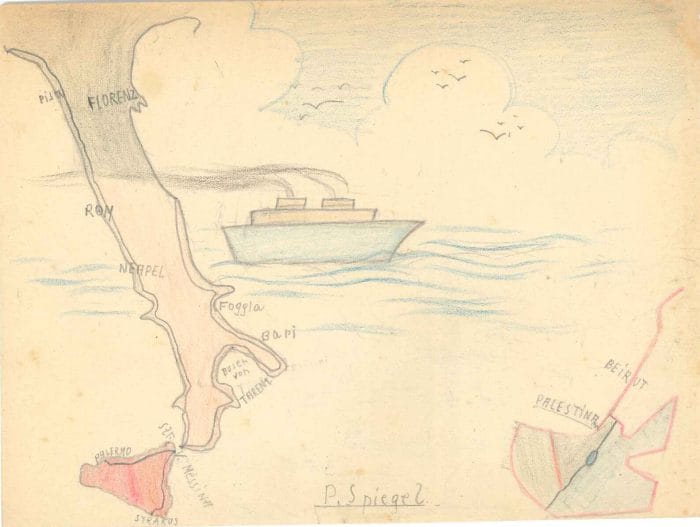

Disegno di P. Spiegel. ACDEC, Fondo Israel Kalk, b. 7, fasc. 109

Scarica la fonte

Clicca qui

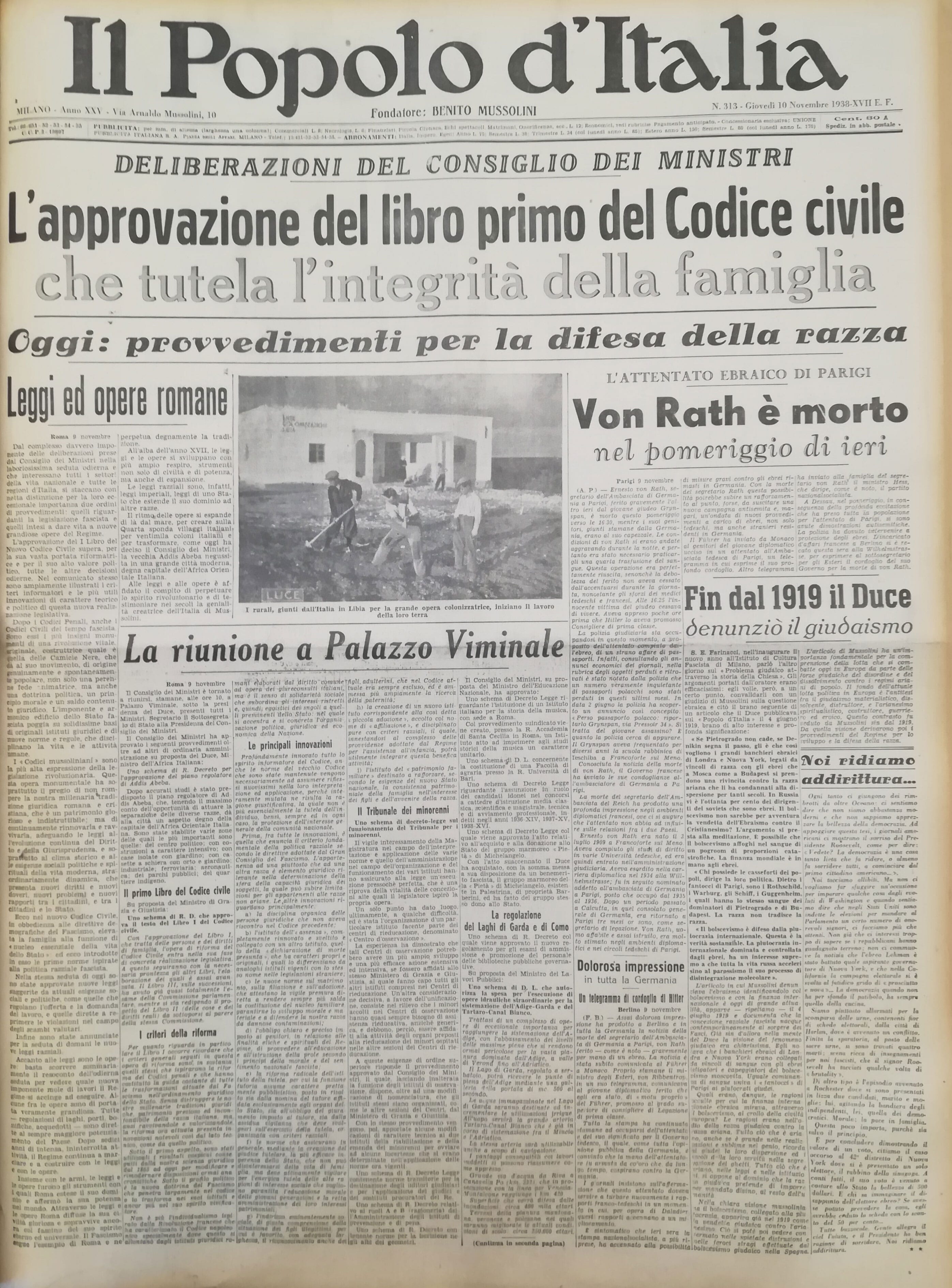

Sono passati esattamente ottant’anni da quando, il 9 novembre del 1938, Adolf Hitler si incontrò con i maggiori esponenti del Reich in una famosa birreria di Monaco di Baviera, per commemorare il tentativo di colpo di stato di quindici anni precedente. Sebbene il Putsch si fosse risolto in un fallimento, questo evento divenne uno dei miti fondanti del nazismo.

In quell’occasione però un’altra questione occupava la mente dei convenuti: era sopraggiunta la notizia della morte del diplomatico tedesco Ernst vom Rath, ferito appena due giorni prima da un giovanissimo profugo polacco, nato in Germania ed espulso dal Reich assieme ad altri 15000 ebrei

privi di cittadinanza.

Già dalle prime notizie sul ferimento del diplomatico, in alcuni Land si accesero fuochi e roghi che divorarono le sinagoghe e tutti quei luoghi individuati come “ebraici”. Le vittime accertate furono oltre 400, a cui vanno sommati i ferimenti; centinaia gli immobili distrutti, ancor maggiore il numero di beni privati e commerciali andati perduti. Non ultime le vetrine degli esercizi che, nonostante la violenta campagna antisemita alcuni ebrei non si erano convinti a vendere. La loro quasi totale distruzione dette il nome all’evento, conosciuto da quel momento come Kristallnacht, la Notte dei Cristalli.

La propaganda fosse impegnata da subito nel dipingere le devastazioni come un moto spontaneo di cittadini tedeschi esasperati dalle presunte “prepotenze” ebraiche, la partecipazione fu primariamente di membri dei gruppi paramilitari nazisti, che assunsero il ruolo, descritto da Hitler

già nel Mein Kampf, di “Prometeo dell’umanità”, chiamati a riportare “la luce” alla razza ariana, “purificandola col fuoco da ogni degenerazione e contaminazione”.

Gli strascichi di violenza di quello che può essere definito come un vero e proprio pogrom si protrassero fino al 10 di novembre, quando 25.000 persone di origine ebraica vennero internate nei campi di concentramento di Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen. Qui circa 800 di loro morirono per i maltrattamenti: tutti i superstiti vennero obbligati a dichiararsi disposti all’emigrazione, in un mondo che aveva appena visto chiudere molte delle possibili vie di fuga, dopo il fallimento della conferenza di Evian.

< />Il Popolo d’Italia, n. 313 – 10 Novembre 1938. Archivio Fondazione G. Feltrinelli

/>Il Popolo d’Italia, n. 313 – 10 Novembre 1938. Archivio Fondazione G. Feltrinelli

Scarica la fonte

Clicca qui

Le devastazioni accesero scontri fra i ministeri del Reich: l’attacco alla comunità ebraica venne percepito da alcuni esponenti, come Heinrich Himmler e Hermann Goering, come un’avventatezza voluta dal solo Ministro della Propaganda Goebbels.

Himmler – capo delle SS – non criticava certo le violenze: ne rigettava il disordine ed il clamore con cui erano state condotte. Goering invece lamentava la distruzione di beni commerciali necessari all’economia tedesca, che avrebbero potuto esser sequestrati ai legittimi proprietari ebrei ed incamerati dallo Stato. La quasi totalità degli edifici, molti di proprietà “ariana”, e dei beni era assicurata a banche tedesche: nella cruda logica del Plenipotenziario del Reich il pogrom rischiava di tramutarsi in una sconfitta, in quanto il numero di vittime ebraiche era troppo esiguo per poter valere tutti i milioni di reichsmark che le assicurazioni tedesche avrebbero dovuto versare.

Ordine e opportunità economica: sarebbero stati questi i due elementi determinanti nell’evoluzione della legislazione antiebraica tedesca. La creazione di un Reich puro, Judenfrei – letteralmente “libero da ebrei”- doveva comportare il minor clamore possibile e il massimo sfruttamento della comunità ebraica, dichiarata ormai non-tedesca. I provvedimenti che il Regime avrebbe preso in seguito alla Kristallnacht avrebbero funzionato da pretesto per varare misure sempre più repressive:

gli ebrei del Reich – ormai tedeschi, austriaci e sudeti – si trovarono nella condizione di apolidi e spinti alla fuga.

Dalla vittoria di Hitler nel 1933, la crescita costante del numero di profughi dai territori tedeschi era stata guardata con sempre più preoccupazione dalla comunità internazionale. La Conferenza di Evian, svoltasi pochi mesi prima del pogrom di novembre, si riassunse nelle dichiarazioni dei delegati esteri, quasi tutti concordi nel dichiarare che i rispettivi Stati avevano raggiunto il limite massimo dell’accoglienza e che per tale motivo nessuna quota di ingresso poteva essere modificata

per dare accoglienza agli ebrei in fuga.

Giocoforza, molti profughi cercarono rifugio ovunque possibile -anche in uno stato fascistaricorrendo anche a vie illegali per trovare accoglienza in quei territori che chiudevano loro le porte.

In questo contesto il caso italiano porta spunti interessanti: ieri come oggi, la posizione geopolitica della penisola fece sì che l’Italia divenne una delle tappe obbligate di quanti, in un tragitto opposto – e per certi versi simile – a quello conosciuto dai flussi migratori oggi, cercarono di raggiungere il

Sud Europa e, da qui, un passaggio verso la Francia o le Americhe.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, i primi profughi che giunsero in Italia dal 1933 non incontrarono alcuna legge specifica di ingresso: il Regime, intento a ottenere il consenso anglosassone, puntava a ricoprire il ruolo di protettore degli ebrei. Convinto che per i profughi l’Italia sarebbe stata la prima tappa di un viaggio più lungo, fino al 1938 non fu introdotta alcuna limitazione, applicando loro le stesse norme di migrazione a cui erano soggetti tutti i migranti.

La situazione nella penisola cambiò radicalmente a seguito dell’aggressione dell’Etiopia (si veda: A.M. Matard Bonucci, L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei, 2007): la guerra venne accompagnata da una martellante retorica razziale in cui la violenza diventava un utile strumento dei popoli latini – declinazione nostrana degli “ariani” nazisti – per riaffermare il loro legittimo dominio sui territori occupati da razze inferiori.

L’isolamento internazionale che ne seguì avvicinò l’Italia alla Germania, tanto da far siglare ai due Regimi un mutuo scambio di informazioni sugli oppositori politici e i “nemici” comuni: fra questi, gli ebrei in fuga, considerati “per natura” simpatizzanti dei paesi democratici.

[“Critica fascista” di Bottai è presente un articolo di Leone Franzì intitolato “Momenti e sviluppi del razzismo tedesco”.]

Dal 1936, il Fascismo accese i riflettori sull’immigrazione ebraica, trasformandola, nonostante i numeri esigui, in un’emergenza nazionale, definendola un’invasione.

All’inizio degli anni Trenta la comunità ebraica italiana contava all’incirca 50.000 persone, meno dell’1% dell’intera popolazione: sebbene la promulgazione di leggi antisemite in Romania, Polonia, Ungheria, e l’espulsione degli ebrei dai territori del Reich aumentarono i flussi verso l’Italia, il loro

numero rimase lontano dal rappresentare la minaccia descritta dal Regime.

Nel settembre 1938 si giunse all’emanazione del Regio Decreto “Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri” che li obbligava a lasciare il paese entro sei mesi, dopo i quali sarebbero stati rinchiusi in campi di concentramento o rimpatriati. Il provvedimento tolse addirittura la cittadinanza a tutti gli ebrei che l’avevano ottenuta dopo il 1918: apolidi divennero 11.400 profughi provenienti dai territori del Reich e 2000 ebrei diventati italiani.

Si aprì una stagione che Klaus Voigt in Il rifugio precario (1993) definisce di vera e propria guerriglia psicologica per accelerare l’esodo, dando inizio ad un affannoso brulichio: da un lato la macchina burocratica statale, per adattare il lavoro agli improbabili obiettivi, dall’altro le organizzazioni di soccorso ebraiche, che dalle prime ondate migratorie si adoperarono per i correligionari in fuga, cercando di trovare i fondi per pagare viaggi, alloggi ed espatri. Verso la fine dell’anno, le autorità si accorsero che la sola pressione non bastava: i profughi erano disposti a lasciare il paese ma incontravano ostacoli indipendenti dalla loro volontà.

Archivio Fondazione CDEC, Fondo Organizzazioni di Soccorso Ebraiche

Scarica il documento completo

Clicca qui

Le difficoltà maggiori provenivano dalla chiusura delle frontiere dai paesi di origine e degli Stati democratici, i cui governi non misero in campo azioni coordinate per creare dei corridoi umanitari.

In Europa solo Ungheria e Romania concessero il rientro; la Polonia pose limiti temporali. L’accesso in Palestina venne rigidamente regolamentato e la Jewish Agency for Palestine considerava le richieste di partenza dall’Italia meno urgenti rispetto a quelle dell’Est Europa. Se dal Sud America furono richieste tasse proibitive, gli Stati Uniti adottarono un rigido sistema di quote annuali di ingressi: nel 1939 quelle per tedeschi e polacchi si esaurirono a gennaio.

In questo scenario sorse un mercato nero di visti, mentre lo stesso Ministero dell’Interno lasciò mano libera ai prefetti riguardo alle modalità di espulsione dei profughi: fondamentalmente favorendone il passaggio illegale al di là del confine.

L’attività di soccorso che si sviluppò disegna un panorama molto ampio che annoverava sia le strutture di assistenza, già presenti nelle comunità ebraiche, sia iniziative di privati, entrambe intrecciate con importanti reti internazionali di soccorso.

Archivio Fondazione CDEC, Fondo Organizzazioni di Soccorso Ebraiche

Scarica la fonte

Clicca qui

Un caso eccezionale di soccorso privato fu la Mensa dei Bambini di Milano, realizzata dall’ingegnere Israel Kalk: immigrato dalla Lituania nei primi anni Venti, Kalk attivò una rete di oblatori per offrire pasti, vestiti o semplicemente alcune ore in un luogo caldo ai bambini che cominciarono ad arrivare in città dall’autunno del 1939. Tutta la documentazione su questo caso è conservata presso la Fondazione CDEC e resa in parte disponibile on line per percorsi didattici da Laura Brazzo.

Archivio CDEC, Fondo Israel Kalk

Scarica la fonteClicca qui

Fra i comitati nati dalle comunità ebraiche, uno dei più attivi fu il Comitato di Assistenza agli Ebrei in Italia (Comasebit). L’opera umanitaria del Comasebit, riuscì ad estendersi al di fuori della dimensione cittadina e ad aiutare migliaia di profughi ebrei tra il ‘38 e il ‘39, ma proprio per questo fu presa di mira dal Regime che, non riuscendo a raggiungere gli improbabili obiettivi stabiliti per l’espulsione, attaccò gli enti di assistenza ebraica accusandoli di favoreggiare l’immigrazione

illegale, incontrollata e “pericolosa” degli “ebrei stranieri”.

Il Comasebit fu sciolto, ma grazie all’intervento dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, organo di rappresentanza nazionale dell’ebraismo italiano, Mussolini nel dicembre 1939 approvò la costituzione di una nuova organizzazione di assistenza, più controllabile dal Regime: la Delegazione per l’assistenza agli emigrati ebrei (Delasem), posta sotto la responsabilità dell’Unione.

L’atteggiamento del Fascismo nei confronti dell’assistenza ebraica fu ambigua, oscillando tra lo sfruttamento delle reti internazionali per l’emigrazione e il sospetto che l’aiuto portato ai profughi fosse troppo e li trattenesse entro i confini italiani.

Ma i primi e più imponenti ostacoli furono costituiti proprio dalle politiche di espulsione, tra loro concorrenziali, e la chiusura delle frontiere europee, che coinvolsero sia i due Regimi, quanto i paesi democratici del mondo che, di fronte alla crisi di migliaia di profughi, rimasero indifferenti, chiudendo loro ogni via di fuga.