Questo articolo fa parte di America Anno Zero, rubrica editoriale de La Nostra città futura dedicata alle elezioni statunitensi. Leggi qui gli altri approfondimenti di America Anno Zero.

Cosa mantiene “insieme” gli Stati Uniti d’America?

Le ultime due campagne presidenziali hanno portato al centro del dibattito pubblico questioni strettamente legate ai requisiti per essere considerati cittadini USA. Il dibattito è nato nell’ambito delle politiche riguardanti l’immigrazione ma si è poi allargato ad altri ambiti, chiamando in causa i valori costitutivi della comunità nazionale, cioè il progetto stesso di “Stati Uniti”.

Dunque, cosa significa essere cittadini statunitensi? L’amministrazione Obama aveva dato una risposta a questa domanda rievocando il concetto di nazionalismo civico, un’idea promulgata dal Presidente Theodore Roosevelt durante la cosiddetta “progressive era”, quando gli Stati Uniti si posero il problema di integrare gli immigrati che arrivavano dall’Europa, Italia in testa.

Fino a inizio ‘900, gli USA erano una nazione etnicamente omogenea. Con l’arrivo di nuovi immigrati di cultura e nazionalità diverse dallo “stock” originario, anglosassone e protestante, gli USA si dovettero porre il problema di inventare un’idea di cittadinanza sufficientemente inclusiva da includere individui così diversi. Il nazionalismo civico chiedeva ai nuovi arrivati di inserire alcuni nuovi “dei” nel proprio pantheon: la costituzione USA, la bandiera a stelle e strisce, saper mandare a memoria il pledge of allegiance.

La venerazione dei simboli dell’unità nazionale USA sarebbe stata la colla comune a genti di nazionalità e culture disparate. Questo lasciava ai margini gli elementi più radicali: anarchismo e comunismo, ad esempio, erano considerate idee “anti-americane” e come tali combattute. Rimaneva inoltre l’elemento razziale: per quanto strumento formidabile, il melting pot, il “crogiuolo di Dio” narrato da Israel Zangwill, non prevedeva “neri”, asiatici o nativi americani, ma si applicava ai soli “bianchi”. Questo elemento, denominato “nazionalismo razziale”, guardava agli USA come una nazione in cui l’elemento “bianco” avrebbe dovuto prevalere sulle altre razze: di qui le leggi Jim Crow contro la “miscegenazione”, l’unione inter-razziale, sopravvissute nel Sud degli Stati Uniti fino al 1967, quando la Corte Suprema USA le dichiarò incostituzionali.

Per quanto l’idea di nazionalismo razziale sia diventata estremamente impopolare, le ferite di secoli di razzismo non sono pienamente rimarginate. In questo senso, l’amministrazione Obama ha cercato di superare le tradizionali divisioni razziali USA facendo appello ad un concetto di nazionalismo civico aperto ad ogni etnia, cultura, religione. Il nazionalismo civico di Obama non è stato però in grado di unire le forze politiche USA: è diventato anzi terreno di aspra contesa politica.

Nelle elezioni 2016, il “nazionalismo razziale” è tornato alla ribalta: pur non palesandosi apertamente, è congruente con molte delle politiche proposte da Trump, come il “muro” al confine con il Messico e il travel ban rivolto a migranti provenienti da paesi islamici. E’ stato inoltre apertamente discusso da politici Alt-right come Richard Spencer, un proponente dell’”etnostato” e della stretta segregazione su base razziale.

In risposta, la sinistra USA si spinge oltre al nazionalismo civico di Obama, affermando l’idea di “cosmopolitismo”, cioè il diritto in quanto esseri umani di risiedere in ogni Stato; questa idea si concretizza nella politica open border e nella proposta di smantellare la Immigration and Custom Enforcement (ICE), l’agenzia che si occupa di rimpatriare gli immigrati irregolari, spesso con metodi discutibili. Le elezioni 2020 sembrano il punto focale in cui tutti gli elementi del dibattito convergono.

Ne parliamo con lo storico Gary Gerstle (Università di Cambridge), il quale ci aiuta a perimetrare il dibattito sulla cittadinanza USA e a capire quale ruolo rivestirà nelle elezioni 2020.

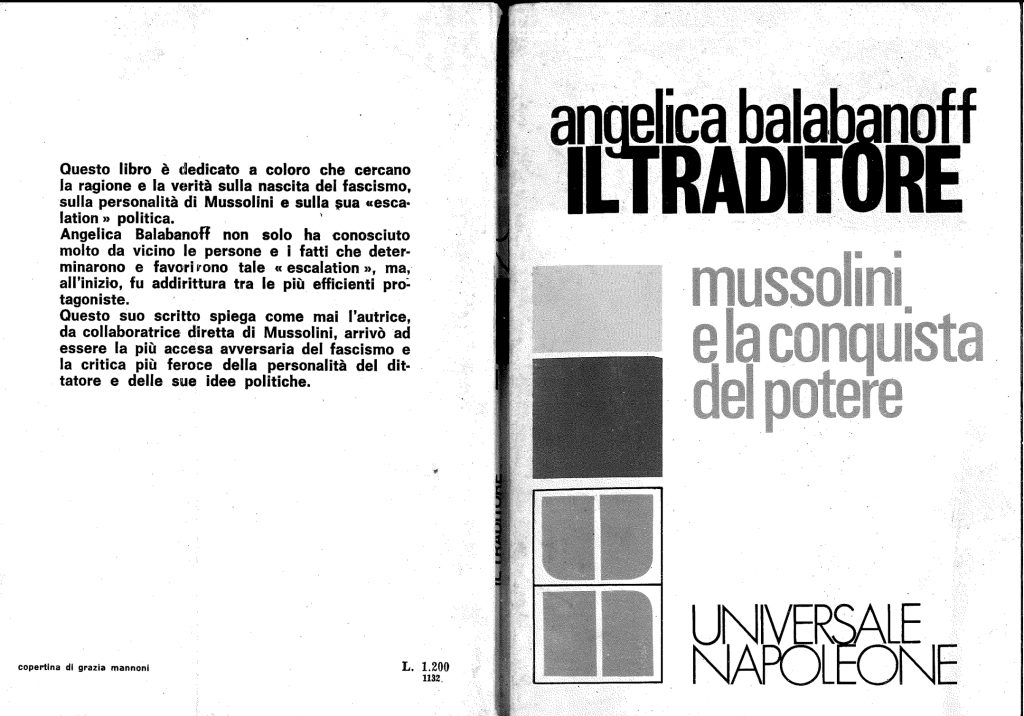

Per accompagnare l’intervista, abbiamo selezionato un brano proveniente da “Il traditore” di Angelica Balabanoff.

Scarica il documento tratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

A inizio ‘900, gli USA non erano l’unica meta dei migranti italiani: lavoratori transfrontalieri e immigrati italiani costituivano una componente rilevante della forza lavoro svizzera e francese. Negli ultimi decenni del 1800, erano nate forti tensioni tra lavoratori italiani e francesi, poi culminate nel massacro di lavoratori italiani ad Aigues-Mortes, nella Provenza francese. La teoria socialista, in questo senso, era consapevole del fatto che i lavoratori migranti, spinti dal bisogno, venissero usati dai datori di lavoro in funzione anti-sindacale, sostituendo la manovalanza autoctona durante scioperi o accettando paghe più basse.

Per prevenire conflitti su base nazionale, i socialisti e i sindacalisti si adoperavano per inserire i migranti italiani in reti di solidarietà con i lavoratori autoctoni, favorendo così l’integrazione. In questo senso, la cittadinanza sociale degli immigrati italiani non era né legata al nazionalismo civico né al concetto di razza. Si trattava però di un requisito più stringente rispetto al cosmopolitismo, dal momento che era richiesto, ai lavoratori italiani, di non peggiorare la condizione dei lavoratori svizzeri o francesi. Una soluzione pragmatica, benché allineata con valori e teorie socialiste, che permise di rafforzare la solidarietà tra lavoratori anche oltre ai confini nazionali.