Il 20 e 21 settembre prossimi l’intero Paese sarà chiamato alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: un bel diversivo per i tempi che corrono, una trappola giuridico-istituzionale atta solo a dividere per ravvivare un’inutile discussione sulla “casta” politica. In quelle stesse giornate, però, 18 milioni e mezzo di elettori dovranno esprimersi sul governo di sette Regioni – Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia – e 5,7 milioni di loro dovranno scegliere i sindaci di 962 comuni.

A tutti gli effetti, quindi, questa tornata elettorale si configura come una “verifica di legislatura” di metà mandato per i partiti tutti, cadendo essa a due anni e mezzo esatti dal 3 marzo 2018. In altri tempi, la febbre politica sarebbe stata altissima per un’occasione come questa ma oggi, in piena pandemia, l’attenzione è riposta altrove.

E non solo perché il referendum sta dividendo l’opinione anche dentro agli schieramenti, ma perché all’emergenza sanitaria si è sommata una crisi la cui portata economica e sociale fatichiamo ancora a definire. Eppure, il test sarà utile per capire quanto i governi regionali uscenti abbiano mantenuto il loro consenso – 5 di centro-sinistra (Valle d’Aosta, Toscana, Marche, Campania e Puglia) e 2 di centro-destra (Veneto e Liguria) – e quanto l’attuale configurazione politica del Parlamento corrisponda al Paese reale. Quanto poi questo possa essere visto come un test per la maggioranza di governo non è chiaro, anche perché i partiti che la compongono si presentano alle consultazioni regionali in ordine sparso, mostrando così una volta di più il carattere di una coalizione governativa che sta in piedi solo per non mandare a casa i suoi parlamentari eletti. Solo in un caso, infatti, quello della Liguria, M5S, PD e LeU hanno trovato una convergenza su di un candidato presidente comune, senza l’appoggio dei renziani. Viceversa, LeU, il PD e il partito del suo ex segretario (Italia Viva) si presentano insieme in Toscana, nelle Marche e in Campania. In Puglia, ognuno dei partiti che sostiene il governo fa corsa a sé, con sommo gaudio del candidato della destra.

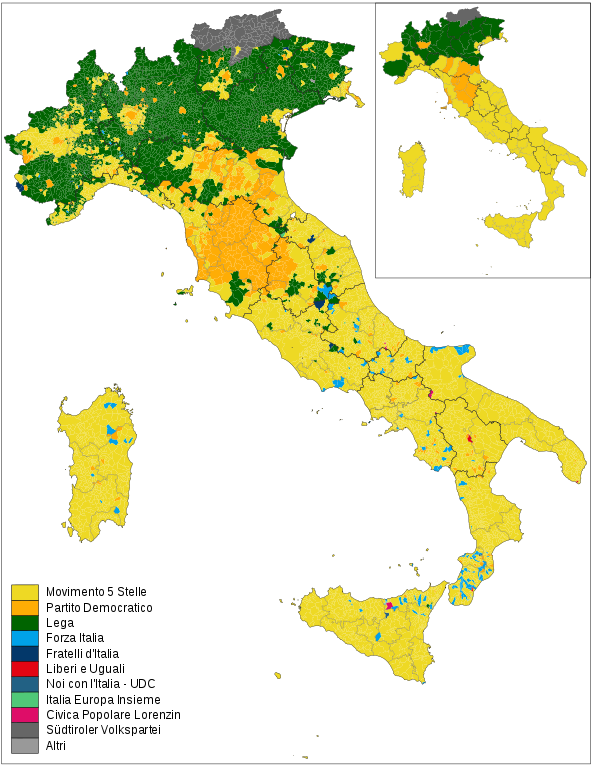

Certo, i risultati di cinque anni fa sembrano appartenere ad un passato remoto. Il M5S fece in tutti i casi gara a sé, come era nelle sue corde di movimento anti-sistema, a quei tempi, riuscendo a ottenere risultati variabili (dall’11,9% del Veneto al 24,9% della Liguria, dal 15,1% della Toscana al 21,8% delle Marche e dal 17,5% della Campania al 18,4% della Puglia). Se Zaia della Lega si impose in Veneto con il 50,1% dei voti, Toti riuscì a spuntarla in Liguria con appena il 34,4%. Il centro-sinistra riuscì invece a vincere in Toscana con il 48%, nelle Marche con il 41,1%, in Campania con il 41,2% e in Puglia con il 47,1%. Nel mezzo, molta acqua è passata sotto i ponti della politica e una svolta occorse già nel 2018, con l’affermazione dei 5 Stelle e la ripresa della Lega. In quell’occasione, il M5S risultò il primo partito in Liguria (con il 30,1%), nelle Marche (35,6%), in Campania (44,8%) e in Puglia (44,9%), il centro-sinistra primeggiò solo in Toscana (33,7%) mentre la Lega dominò solo in Veneto (con il 32,2%). Ma anche dal 2018 le cose sono poi cambiate e l’elettorato si è nuovamente spostato, come confermato dalle elezioni europee del maggio 2019 che hanno premiato la Lega sovranista e il centro-destra, penalizzando sia il centro-sinistra che i 5 Stelle.

Quella del 2018 fu per il centro-sinistra una sconfitta storica e una vittoria per due formazioni – 5 Stelle e Lega – che pur da posizioni contrapposte si erano presentate come antagoniste rispetto ai partiti “mainstream”, Pd e Forza Italia, che si erano alternati al governo nell’ultimo quarto di secolo. Eppure, da quelle elezioni né il M5S né il Pd con i suoi partner di sinistra (LeU) e di destra (IV) sembrano avere tratto insegnamenti. Il M5S, dopo l’exploit elettorale, invece di rafforzarsi ha perso identità, non potendo coniugare la sua vena anti-sistema con l’essere partito di governo e non riuscendo a tradurre in pratica un certo consenso “egalitario” che lo aveva sostenuto.

Il Pd e le sue ali, viceversa, non hanno imparato lezioni, non riuscendo ad invertire la rotta che li aveva portati a perdere il sostegno del grosso della loro base. Sì, è vero, le elezioni recenti in Emilia-Romagna sembravano avere finalmente interrotto l’emorragia di voti. Ma un’analisi dei risultati delle ultime tre consultazioni regionali in Umbria, Emilia-Romagna e Calabria avrebbe dovuto far suonare più di un campanello d’allarme. Le elezioni del 2018 avevano mostrato come il centro-sinistra manteneva consensi nei comuni e nelle aree più urbane, dei ceti più “protetti” e a reddito medio e medio-alto, perdendoli invece nelle aree periferiche e interne, tra i ceti più precari e meno tutelati e a reddito medio-basso e basso. Se guardiamo al voto a livello comunale l’evidenza appare in tutta chiarezza: dove il peso delle fasce di reddito più alto è maggiore, il consenso del centro-sinistra è stato più esteso, particolarmente nei poli urbani. A loro volta, invece, i 5 Stelle erano riusciti a raccogliere il consenso di vaste aree del sud e tra i ceti urbani meno protetti delle aree suburbane del nord, mentre la Lega aveva rafforzato il suo consenso nel nord – più nelle valli che nei poli urbani – e in talune zone periferiche del sud, puntando su di un messaggio “sovranista” nazionalista. Anche in questo caso, infatti, dove i ceti medio-bassi sono preponderanti, dove le fasce di ceti meno tutelati e “garantiti” sono maggioritari, il voto si è diviso, nelle due Italie del Nord e del Sud, tra Lega e 5 Stelle.

I due populismi italiani avevano insomma trovato una sponda nella perdita di fiducia verso un centro-sinistra percepito come lontano dai ceti popolari dei più esclusi, dei più esposti. Il voto aveva mostrato che dove le disuguaglianze sono più alte e persistenti, il centro-sinistra arretrava a vantaggio delle sirene populiste.

Questo pattern si era mantenuto anche in Emilia-Romagna nel gennaio scorso dove il centro-sinistra è riuscito sì a tenere le sue roccaforti, ma più ai danni dei 5 Stelle – il cui messaggio egualitario si è dissolto come neve al sole, avendo perso anche ogni velleità anti-sistema – che della destra sovranista, che ha invece mantenuto i suoi consensi nelle zone periferiche, più interne e più esposte.

Dopo due anni e mezzo di legislatura, il M5S sembra come “imploso” – non riuscendo a portare a casa un risultato, mentre le condizioni sociali che ne avevano favorito il successo paiono ancora tutte lì – e il centro-sinistra frammentato è ancora alla ricerca del bandolo della matassa, non avendo ancora ritrovato una direzione chiara di marcia. Disuguaglianze e disagio mordono e la crisi in cui oggi versa l’Italia non promette nulla di buono. La pandemia e gli effetti economici di lockdown e crollo delle attività hanno solo accentuato le distanze tra ceti protetti e ceti meno tutelati. Anzi, se non fosse per quel generale senso di smarrimento in cui il Paese si trova, si potrebbe dire che ci sono tutti gli elementi perché la frattura tra chi ha e chi non ha una speranza di progresso davanti finirà per allargarsi drammaticamente. Con buona pace del “rilancio” e della “ripartenza”, i cui contorni sono vieppiù indefiniti – nonostante i “sette pilastri” annunciati da Pd, che paiono poggiare sulla sabbia, peraltro – l’insipienza della destra troverà un’altra occasione per cavalcare il malcontento promettendo rancorose illusioni.