In questi giorni molti hanno discusso dell’abbattimento delle statue o della loro violazione.

Così come si sono dati atti di violazione, parallelamente si sono manifestate prese di posizione che hanno testimoniato della fisionomia di “guerra simulata” da parte di coloro che si sentono offesi o colpiti dall’abbattimento di una statua.

Il caso della statua di Indro Montanelli ai giardini pubblici ora intestati a suo nome (fino a pochi anni fa Giardini pubblici di Porta Venezia) per molti aspetti sintetizza non solo il gioco di ruolo delle molte parti coinvolte, ma indica anche la condizione di schematismo, più precisamente di fanatismo e di bigotteria, di questo nostro tempo che si proclama libero, e in cui la laicità è, forse, il tratto complessivamente assente o latitante. Un aspetto che giustamente Benedetta Tobagi ha richiamato sabato scorso su “la Repubblica”.

Preliminarmente due questioni: 1) abbattimento delle statue; 2) capacità di riflettere laicamente sul proprio passato e sul proprio presente da parte degli attori politici e culturali che si presentano sullo scenario politico.

Le statue, dunque.

L’abbattimento delle statue nella nostra esperienza contemporanea, di solito, si è identificato con la scena della liberazione.

Caduta di una dittatura, fine della vita del dittatore, abbattimento delle statue che lo rappresentano. Il pensiero corre velocemente a Saddam Hussein e a quella che per molti sembrò, erroneamente, l’ultima scena di una guerra (di altre scene di crollo dei regimi, c’è da dire che non sempre questa è sanzionata dalla messa a morte del dittatore). Come sappiamo quella guerra continua, e il fatto di aver abbattuto le statue del dittatore non ha modificato di molto la condizione dei suoi cittadini. In ogni caso la liberazione dal dittatore non ha determinato una condizione di libertà.

Sulla distinzione tra liberazione e libertà vale ancora la riflessione di Hannah Arendt nelle prime pagine del suo Sulla rivoluzione: la liberazione indica che cosa non sia più il potere riconosciuto mentre la libertà è quel codice che racchiude le regole del nuovo codice di convivenza tra individui in un sistema ora.

Com’è noto l’abbattimento del regime autoritario e dittatoriale precedente, non implica di per sé l’instaurazione di una nuova forma di libertà.

In ogni caso l’abbattimento delle statue si presenta come un gesto liberatorio, di desacralizzazione del potere da parte di coloro che si presentano sullo scenario della politica come i “liberi”. Un gesto di alto valore simbolico, tuttavia che di per sé è privo di significato se non apre a un secondo passaggio essenziale, rappresentato da una procedura di riflessione e di produzione di progetto in cui sia stabilito, senza possibilità di revoca, il ritorno a un percorso verso forme di autoritarismo o di totalitarismo (l’Ungheria insegna a non farsi prendere da facili entusiasmi).

Questo passaggio essenziale allude alla capacità di scrivere in nuova forma e in nuova veste la storia di ciò che si eredita, la storia del proprio gruppo di appartenenza (o della propria parte) e la storia o un progetto di futuro inclusivo anche dei propri avversari. Certo come nel caso della Commissione per la riconciliazione proposta e voluta da Nelson Mandela nel Sudafrica degli anni ’90 questo implica un processo di disponibilità e di volontà di costruire, in base a un patto, un’ipotesi di futuro.

Si dirà – anche non volendo considerare il caso dell’esperienza della Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione – che quest’ultima condizione è impossibile o improbabile. Condizione comunque non presente nella fase nascente o preliminare dei movimenti di protesta o dei nuovi vincitori e che essa, è, al più, il risultato di un lungo processo di costruzione che si origina da quel gesto di liberazione che chiede libertà.

E sia.

Ma il problema è che comunque quel gesto deve includere quella preoccupazione. Diversamente l’esito, non certo ma altamente probabile, è una nuova forma, eguale e contraria, dell’autoritarismo precedente.

Dunque, perché si metta in corsa un processo virtuoso non è sufficiente che ci sia una richiesta di riscatto e un insieme di atti anche carichi di forza che deliberino azioni in cui la conflittualità si innalza. Occorre che, contemporaneamente, maturi una riflessione e un percorso di discorso pubblico dove anche quel gesto di forza o della richiesta di un atto di forza, sia chiaro che poi ciò che si chiede è un nuovo percorso di cittadinanza che non è concesso, ma nasce da un processo di rifondazione, appunto di patto tra attori.

Dentro a quel patto ci sono molte questioni che vanno chiarite. Una di queste, da cui tra l’altro discende proprio la discussione pubblica e il confronto verbalmente molto acceso (almeno per ora) intorno alla statua di Indro Montanelli, è l’immagine che noi oggi abbiamo del fascismo, di ciò che quel regime lascia in eredità, delle ambiguità con cui abbiamo discusso di e sul fascismo nel confronto pubblico in Italia o ricostruito nella cultura di massa (nel cinema, per esempio, come ricostruisce Francesco Filippi nel suo Ma perché siamo ancora fascisti?), spesso usando un vocabolario altisonante e declamatorio, ma sostanzialmente debole dal punto di vista delle argomentazioni e comunque volto e destinato a costruire una deresponsabilizzazione.

Questione che diventa centrale rispetto alla vicenda Indro Montanelli nel sostanziale silenzio nella

discussione pubblica in Italia su ciò che ha significato il colonialismo nell’esperienza politica prima del Regno d’Italia e, poi, del fascismo, nonché dei lasciti culturali e mentali. Una condizione che se ha fatto -almeno verbalmente – i conti con l’antisemitismo razzista, nei fatti ha evitato di confrontarsi con il lascito culturale del colonialismo e del razzismo nei confronti delle popolazioni indigene delle ex-colonie italiane, (in particolare Somalia e poi in Etiopia).

Quel silenzio alla lunga è imbarazzante sia per ciò che si è rifiutato di affrontare per lungo tempo, sia per chi voglia misurarvisi senza «sconti» o «scorciatoie».

Due i percorsi possibili: uno simbolico (uso ancora l’esempio della statua di Indro Montanelli) e uno culturale e civile che riguarda invece uno spettro più ampio di questioni.

Considero il primo.

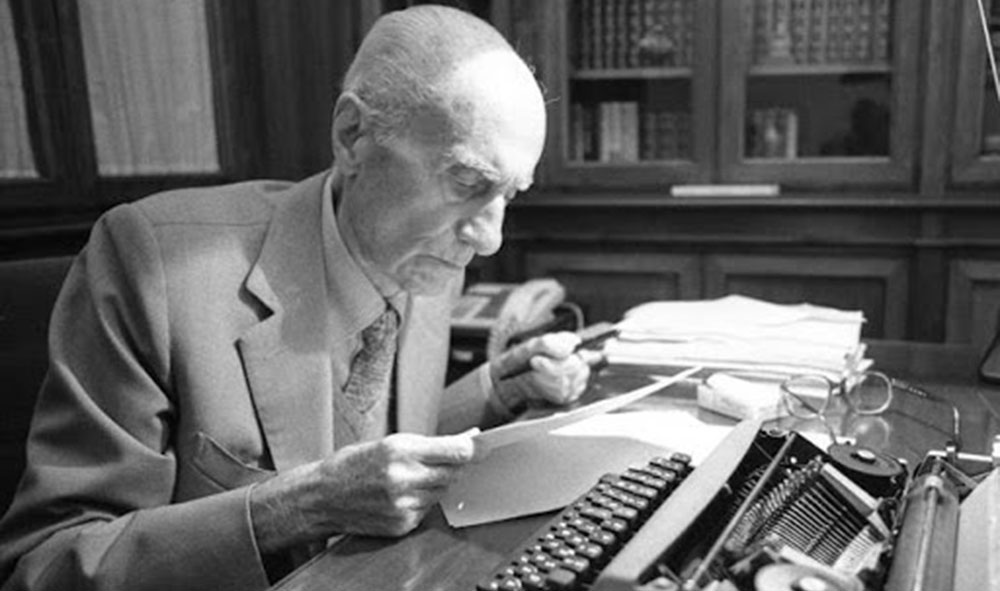

La storia di Indro Montanelli, soprattutto quella del suo periodo etiopico è la storia di uno sfruttamento di una bambina (episodio che indica un dato relativo allo sguardo nei confronti dei colonizzati) tema che include misurarsi tanto con la pratica razziale, come con la mentalità razzista.

Bene, il passaggio più semplice probabilmente sarebbe individuare un luogo dove mettere una statua di quella bambina.

Passaggio, tuttavia, con scarsi effetti perché si limiterebbe a ritenere di «uscire d’obbligo» (ovvero «pagare pegno») con un atto di riparazione. Insomma, un gesto di buon galateo. Non credo che, per quanto probabilmente accompagnato con un rito altisonante e pubblico, testimonierebbe di una riflessione autentica.

Il problema è, invece considerare il razzismo praticato, realizzato come politico e assunto come cultura nella storia italiana come un tema reale di confronto e di analisi, non una retorica della dichiarazione puramente formale o, comunque, «di maniera».

Può dire molto, se assunta non come scandalo, bensì come opportunità per scavare su un tratto rilevante del codice culturale di noi italiani contemporanei.

Il tema – come ha indicato anni fa la storica dell’arte Vanessa Righettoni nel suo Bianco su nero, proprio a partire dalla figura femminile, cui allude la vicenda individuale di Indro Montanelli – è indicativo e paradigmatico di una mentalità.

È una macchina che nell’Italia degli anni ’30 (che rimane sottotraccia nell’Italia del secondo dopoguerra) si inizia a costruire in maniera sistematica intorno alla vigilia della guerra contro l’Etiopia, ma che ha già alcune premesse nella visione esotica verso i neri nell’Italia di fine Ottocento, ritorna nella propaganda che definisce la razza bianca e la razza nera all’inizio degli anni 30 e poi soprattutto nel 1935-36 come si può dedurre dalle parole, le immagini, le caricature che riempiono i giornali. Da quel complesso materiale iconografico emerge un panorama fitto di sollecitazioni culturali e visive, di distorsioni e contraddizioni, e che rinvia a un’Africa seducente e, al tempo stesso, ripugnante.

Di questo aspetto, in cui il fascino dell’esotico si combina con il disgusto per l’indigeno ha radici lontane nella storia della cultura italiana e non limita i suoi effetti al solo ambito dell’immaginario sociale, la vicenda Montanelli è significativa.

Si veda, per esempio, quanto Montanelli scrive nel numero di gennaio 1936 del periodico “Civiltà Fascista”.

“Venendo qui in veste di soldato, mi sono preventivamente vietata ogni critica. E come tale non dev’essere interpretata nessuna delle mie parole. Mi limito solo a queste semplici osservazioni”:

-

-

- La nostra condotta verso queste popolazioni è straordinariamente blanda;

- Il soldato italiano, singolarmente preso, bene è che ecceda in dignità razziale.

-

Il primo fatto può trovare giustificazione nella nostra tesi diplomatica e nella tesi diplomatica e nella posizione che abbiamo assunto di fronte al mondo. Non mi riguarda. Il secondo, se si pecca in difetto, è grave ed è il sintomo di una manchevolezza che va immediatamente corretta. Ci sono due razzismi: – uno europeo e questo lo lasciamo in patrimonio ai capelbiondi d’oltralpe; e uno africano – e questo è un catechismo che, se non lo sappiamo, bisogna affrettarsi ad impararlo e ad adottarlo. Non si sarà mai dei dominatori, se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Coi negri non si fraternizza. Non si può, non si deve. Almeno finché non si sia data loro una civiltà. Parla uno che comanda truppe nere e che ad esse è ormai affezionato quanto alla sua famiglia. Ma non cediamo ai sentimentalismi. Del resto, non occorre un sentimento psicologico freudiano per avvedersi che un indigeno ama il bianco solo in quanto lo teme o in quanto lo teme infinitamente superiore a sé. Niente indulgenze, niente amorazzi. Si pensi che qui devon venire famiglie, famiglie e famiglie nostre. Il bianco comandi. Ogni languore che possa intiepidirci di dentro non deve mai trapelare al di fuori”.

Ma la questione, ovviamente non è solo la storia di una persona (per quanto paradigmatica quella vicenda possa essere).

Per questo si può a questo primo percorso pensare più proficuamente a una seconda ipotesi che ritengo sarebbe molto più significativa non solo simbolicamente ma culturalmente e pedagogicamente.

Per esempio, la costruzione di un luogo museale e didattico del colonialismo italiano, in modo che quella storia esca dalla sua condizione di clandestinità o di silenzio ed entri compiutamente nella storia italiana.

Di nuovo non un monumento ma un luogo di formazione. In quel caso il museo non come, «deposito» ovvero come luogo dove radunare reperti, ma snodo. Ovvero crocevia di persone e di riflessioni si cui una delle sue attività essenziali (identificative della sua mission) sia costruire percorsi didattici, momenti formativi non solo per gli studenti ma anche per gli insegnanti, per i formatori (non solo per le fasce di età scolare), per il cittadino che voglia “saperne di più”. Dunque, un luogo di memoria che dovrebbe aprire a un lavoro in cui coinvolge i public historians. Terreno e ambito che mi limito a nominare, magari non sarebbe improprio ascoltare e sollecitare un impegno volto in questa direzione.

Questo secondo percorso culturale e civile implica un ritorno a considerare la storia del Novecento italiano.

Riprendo la suggestione oltreché da Filippi, da alcune considerazioni che propone Marcello Flores in un libro che arriva in questi giorni in libreria dal titolo molto azzeccato a mio avviso: Cattiva memoria. Perché è difficile fare i conti con la storia.

Bene sono d’accordo: è difficile fare i conti con la storia e non farli e farli male implica produrre, mantenere e non riuscire a dimettersi da una cattiva memoria.

Per costruire una buona memoria (non una memoria buona) o, almeno, una memoria utile e non ingannevole e, comunque, non falsa, occorre riprendere le misure con il fascismo – un tema e un problema che non a caso ci accompagneranno in maniera sempre più pressante nei prossimi due anni, almeno, che ci conducono al centenario della Marcia su Roma.

Uno dei temi con cui il confronto pubblico in Italia è stato difficile, e sempre più lo sarà, è un tema essenziale della nostra capacità di diventare finalmente adulti.

Scrive Flores in questo suo libro:

“La questione della modernità del fascismo e del suo ruolo sulla modernizzazione dell’Italia è stata affrontata con serietà in molte opere storiche, tanto sul piano di una storia della cultura quanto di storia dell’economia, ma sul versante pubblico, essa si è posta spesso come un elemento di confusione e di riduzione al solo aspetto ideologico-morale di un tema che meritava ben altro approfondimento anche per un pubblico più vasto. La negazione della modernità e della modernizzazione del fascismo – due aspetti profondamente diversi ma che sono stati spesso presi come sinonimi aggiungendo confusione a semplificazione – veniva suggerita sulla base di un’idea «positiva» tanto della modernità che della modernizzazione, che non si voleva quindi applicare a un regime «reazionario» e moralmente e politicamente deprecabile. Chi ne difendeva la modernità, dal canto suo, sembrava suggerire che, proprio per questo, si poteva in qualche modo ammorbidire un giudizio totalmente e coerentemente negativo del fascismo, distinguendo tra «successi» di modernizzazione (nell’economia, nel welfare, con le bonifiche) o di «modernità» (nell’architettura e nelle arti) e tra errori o tragedie commesse sul versante politico, militare, ideologico (l’assassinio di Matteotti, la guerra in Etiopia, le leggi razziali, l’alleanza con Hitler).”

Bene che tutto il tema di riconsiderare quel periodo – ma anche di ripensare il modello italiano di sviluppo, di società, di cultura – sta di nuovo sul tavolo di fronte a noi.

Possiamo decidere di affrontarlo come una questione di carattere morale e, allora, il conflitto sarà se rimuovere la statua di Montanelli, o se salvaguardarla, senza discutere del modello italiano, del tipo di sviluppo abbiamo avuto, del tipo di contraddizioni in cui continueremo a vivere (o forse visti i dati della crisi attuale: a sopravvivere)

Oppure possiamo scegliere di confrontarci in maniera adulta con ciò che è stato il fascismo, e dunque prendere con molta serietà le lunghe permanenze nella nostra storia di quel periodo e misurarsi con una storia che abbiamo ereditato, e che dobbiamo correggere – molto spesso nella nostra testa e non solo nelle cose – ma lavorando sulle molte contraddizioni del e nel nostro presente.

La domanda di fondo non è se riusciamo a dare un volto presentabile al nostro passato, ma se siamo in grado di pensare un progetto di cittadinanza contemporanea nel nostro presente e per il nostro futuro.

Se lavoriamo in questa seconda direzione, le statue non sono un’icona o un simbolo di ciò che siamo, ma diventano le possibili stazioni di posta di un percorso di riflessione pubblica che non possiamo non affrontare e sono un’opportunità (e non un inciampo) per tornare a riflettere sulle eredità del nostro passato e sui nodi non sciolti ancora nel nostro presente.

Con maturità, ma anche con laicità. Da adulti, appunto.