Articolo per la rassegna Dal no alla guerra in Vietnam al no alla guerra contro i Curdi: sul ruolo delle dimostrazioni popolari e sulle debolezze delle istituzioni

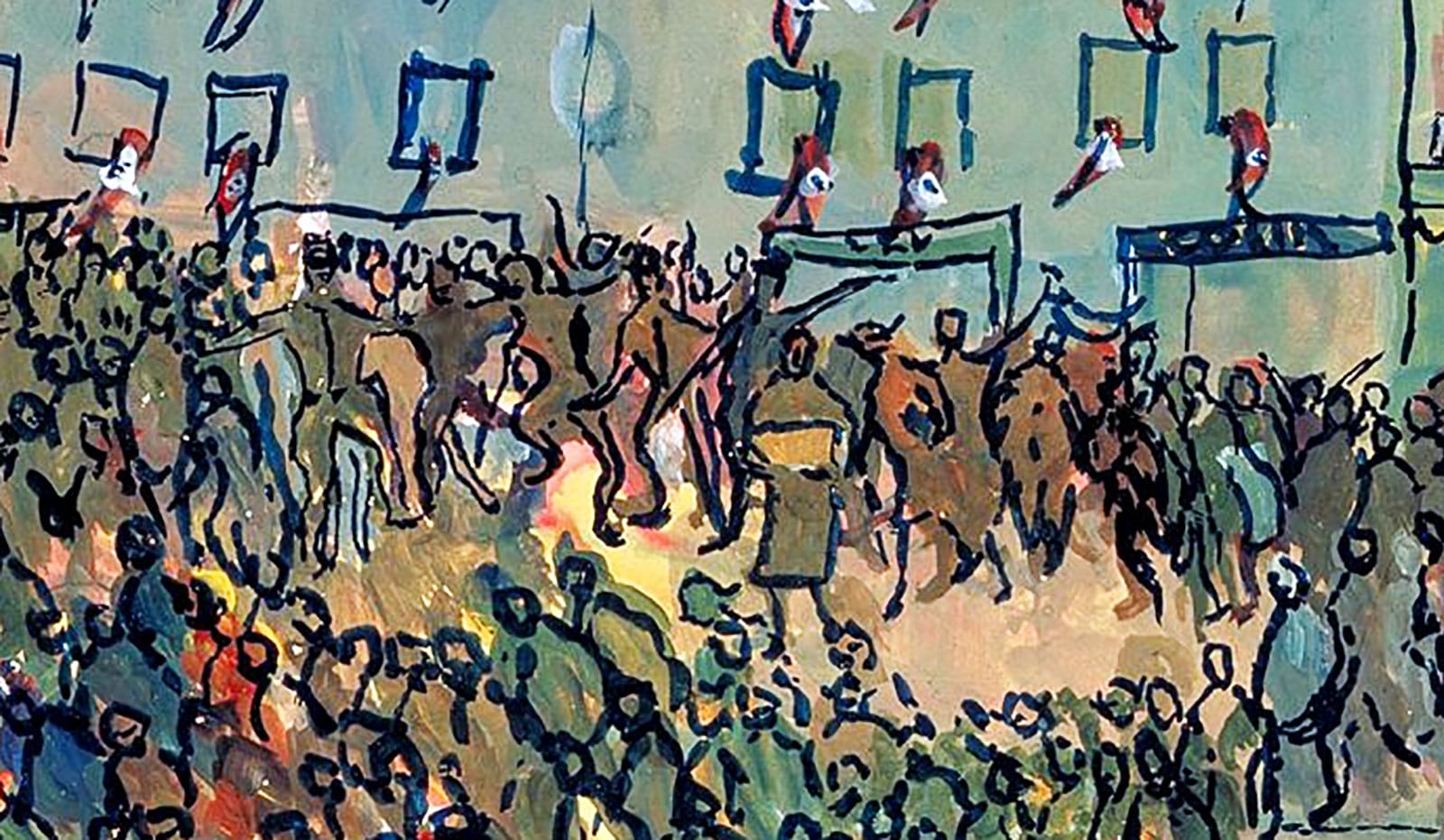

Sabato sera, 12 ottobre, come ormai da molti anni [per la precisione dal 1994], un corteo è partito da piazza Santa Maria in Trastevere, e ha sfilato fino al portico di Ottavia, per ricordare la grande razzia di Roma, il 16 ottobre 1943 [1.023 ebrei furono deportati nei Lager nazisti, 15 quelli che riuscirono a tornare]

È un ottimo modo per commemorare le stragi passate. Ma io trovo che il modo per combatterle per davvero, sia quello di combattere quelle presenti per prevenire le future.

Per far questo la prima mossa è stare dalla parte delle vittime. È una mossa essenziale, ma non credo che quello schieramento sia sufficiente. Molto spesso quella scelta avviene sul piano dell’emozione.

Noi da tempo, e sempre più, come ha opportunamente ricordato Walter Barberis nel suo recente Storia senza perdono (Einaudi), abbiamo bisogno di marcare scelte fondate sulla ragione.

Perché quella scelta sia determinata, perché abbia una qualche possibilità di accreditarsi senza possibilità di revoca, quella scelta deve misurarsi con una condizione diversa da quella delle vittime. Occorre confrontarsi con le giustificazioni di chi allora guardò e che, molto spesso di fronte al ripetersi dei genocidi, ancora sceglie di guardare. In breve, occorre avvertire il “mal di piedi” mettendosi nelle scarpe degli “spettatori”.

Dico questo perché noi europei non siamo né le vittime, né i “naturali amici dei curdi, ma siamo gli spettatori e forse il primo passaggio da compiere è sapere che come avviene in tutte le dinamiche di sterminio e di genocidio, la radicalità o la impossibilità che quel risultato sia raggiunto dai carnefici, dipende dalla posizione, dai deliberati, dalle azioni e dunque dalle decisioni che prendono su di sé coloro che non sono oggetto dello sterminio, ma, appunto, gli spettatori.

E noi europei siamo ancora una volta gli spettatori.

Scrivo “ancora una volta” perché se c’è un dato ricorrente nella scena che si è aperta il 7 ottobre 2019 con l’inizio dell’azione militare turca, questo dato nella storia di noi europei (meglio nella storia di ciò che abbiamo fatto, e di ciò che non abbiamo fatto) -anche limitandoci al passato recente si è ripetuto almeno due volte. La prima volta è il 7 aprile 1994; la seconda l’11 luglio 1995 (tralascio il silenzio totale su ciò che abbiamo fatto finta che non fosse successo il 7 ottobre 2006, ovvero il giorno in cui un signore (almeno uno) ha atteso che una signora rimettesse le borse della spesa entro l’ascensore per liquidare la voce di opposizione, ovvero Anna Politkovskaja che disturbava il duce locale).

Dunque in quelle date – 7 aprile 1994 (ovvero nel giorno in cui parte l’inizio della mattanza in Rwanda) e 11 luglio1995 (ovvero la strage di Srebrenica) noi ci siamo semplicemente voltati dall’altra parte, e abbiamo fatto conto di non sapere ma, anche, abbiamo agito perché ciò che è accaduto in quelle date avvenisse esattamente nel modo in cui è avvenuto.

Ripercorriamo le due scene

La sera del 6 aprile 1994 un razzo colpisce l’aereo in cui viaggiano Juvénal Habyarimana e Cyprien Ntaryamira, rispettivamente i presidenti di Ruanda e Burundi, entrambi di etnia hutu. Qualcuno Probabilmente non si saprà mai l’identità del responsabile di tale attacco. C’è chi incolpa i tutsi e altri gli estremisti hutu. Una cosa però è certa: l’abbattimento del velivolo è la scintilla che fa scoppiare il genocidio. Circa 800mila morti tra tutsi e hutu moderati, sebbene alcune stime parlino di un milione. Molti dei quali ammazzati a colpi di machete, spranghe e coltelli. Lo sterminio durò cento giorni. All’inizio degli scontri sono uccisi anche dieci caschi blu belgi per opera degli estremisti hutu. Ciò determina l’abbandono del campo da parte dell’Onu. In mezzo a fermare il genocidio non c’è nessuno. Quel genocidio avviene anche per il disinteresse internazionale, l’inazione dell’ONU, la condotta collaborative di alcuni paesi occidentali verso una delle parti coinvolte, come la Francia verso gli hutu.

Il Rwanda è lontano, di dirà, non si sapeva molto.

Bene allora spostiamoci nel tempo di 15 mesi. Siamo a Srebrenica, nel cuore dell’Europa, in linea d’aria 500 km da Milano. Ora è più vicino? Bene riconsideriamo la scena.

È l’estate del 1995 la guerra che nei Balcani ormai dura da quattro anni sta per concludersi. Bisogna raggiungere sul terreno i patti che i “signori della guerra” (il serbo Milosevic, il bosniaco Izetbegovic e il croato Tudjiman) hanno sottoscritto con il tacito assenso della comunità internazionale: il 51% del territorio della Bosnia ai croato-musulmani ed il restante ai serbo-bosniaci.

Ma la realtà sul terreno non è come una torta che si può tagliare e dividersi le fette. In mezzo a quel territorio ci sono le “zone protette”, enclaves musulmane in un territorio completamente in mano ai serbo bosniaci e sotto protezione ONU. Per raggiungere l’obiettivo occorre eliminarle. Non si tratta di invitare gentilmente i musulmani di spostarsi. Si tratta di mandarli via con la forza.

Il 30 maggio del 1995 l’ONU pubblica un documento dove si dichiara che i Caschi blu possono lasciare le “zone protette”. È il segnale che l’operazione si può fare.

Questo hanno come compito gli uomini dell’esercito serbo bosniaco che l’11 luglio entrano a Srebrenica al comando del Generale Mladic, dopo il bombardamento della città iniziato il 9 luglio. È la pulizia etnica. Sul terreno, anzi sottoterra in luoghi sparsi, restano 8000 uomini, gli altri (donne vecchi e bambini), scappano se ce la fanno, altrimenti subiscono violenze e stupri.

Nella primavera 1994 e luglio del 1995 non si è solo ripetuta una scena di codardia già avvenuta a Monaco nel settembre 1938 quando le potenze democratiche europee lasciarono che la Cecoslovacchia si arrangiasse, oppure una scena di imbarazzato mutismo rispetto all’appello di soccorso che Radio Budapest lanciava a noi nella mattina dei primi novembre del 1956. Lì, in quei giorni, è anche morto un pezzo di Europa.

L’Europa come progetto di società aperta è morta sia nel 1994 e poi di nuovo nel 1995.

In Rwanda è morta perché nessuno ha imposto alla Francia di pensare come Europa ma ha lasciato che tornasse in auge una visione da ex potenza coloniale, convinta che bastasse giocare in privato una partita a proprio diretto vantaggio, perché quel vantaggio fosse anche il vantaggio di tutti.

Sulle colline della Bosnia Erzegovina l’Europa è morta quando ha deciso nei fatti che una parte dei suoi popoli non erano degni di difesa.

Ma anche, si potrebbe dire l’Europa non è mai nata, al netto delle polemiche sulle questioni economiche e finanziarie, perché la materialità degli interessi può più delle dichiarazioni di principio.

Di nuovo dunque “spettatori” e soprattutto impegnati a chiedere agli Stati Uniti di fare il suo, senza che noi europei si abbia la voglia di fare un pezzo del nostro.

E così se è vero che in questi anni abbiamo esaltato i curdi perché colpivano e contrastavano il califfato di Isis, poi una volta che quel pericolo sembra accantonato, cessa il nostro impegno. Non avvisiamo più obblighi.

“Tengo famiglia” e “faccio i fatti miei”. È la massima dello “spettatore”.

Non è una coppia vincente o almeno lo è quando il padrone a cui rispondi ossequioso è quello che ti garantisce e ti protegge (anche a non voler considerare il prezzo che paghi per quella protezione). Ma la partita che si è aperta in questa settimana sul confine orientale della Turchia e settentrionale della Siria, se non contrastata, non favorirà gli amici delle libertà. Al contrario ci renderà solo “servi” o al più “fedeli alleati” del despota.

Davvero convien essere “spettatori”?