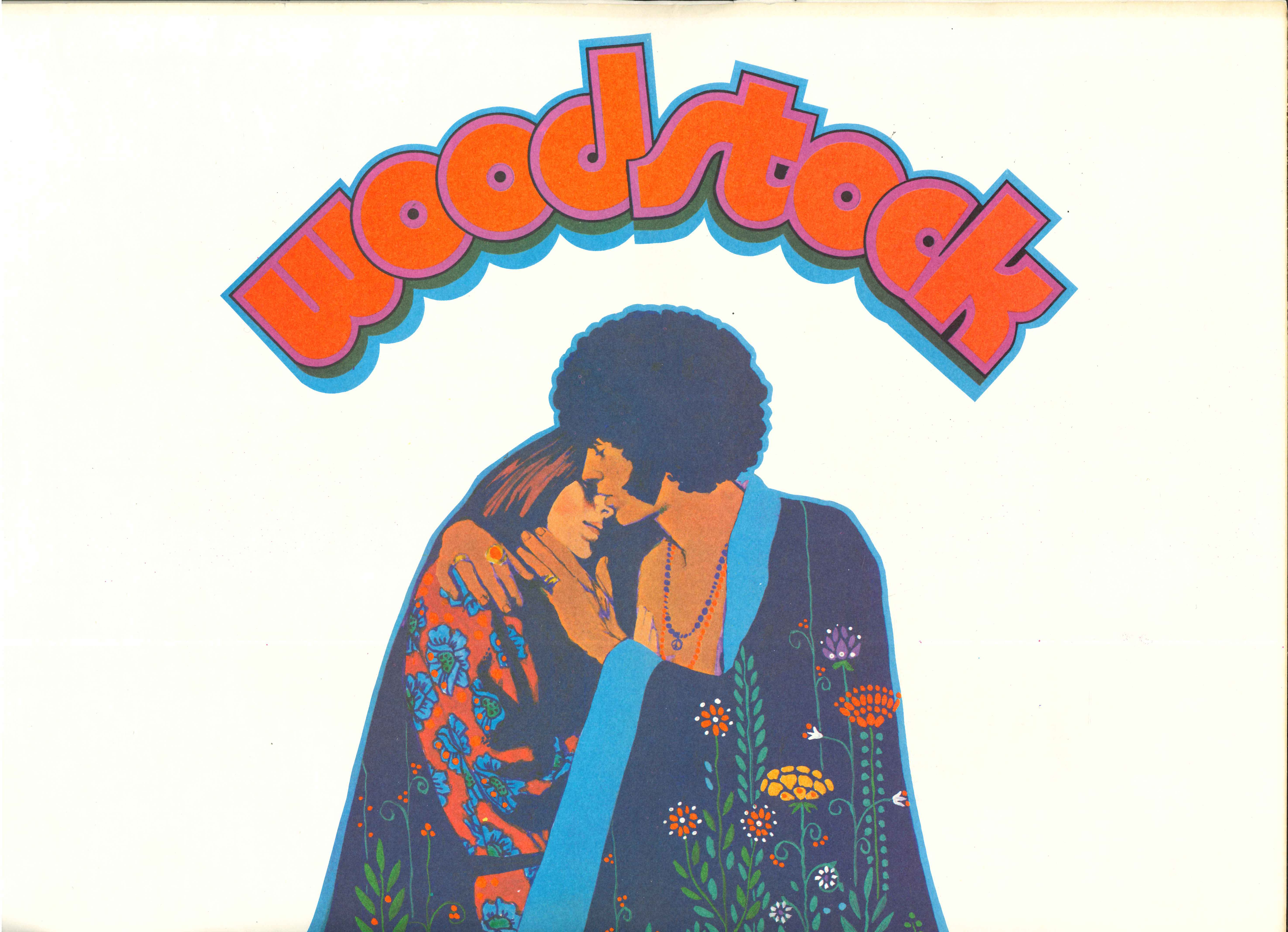

Il pubblico è l’elemento più importante nella musica e Woodstock lo dimostra. Si fa presto a dire hippies, in realtà non c’era nulla di più eterogeneo ed eclettico: quei giovani erano le varie anime del Movement, dagli attivisti e intellettuali della New Left alle femministe, dai sindacati di base agli studenti, ai gruppi del movimento di  liberazione omosessuale, dai freak – che si distinguevano e volevano distinguersi in autenticità dagli hippies – alla galassia delle riviste e dell’editoria underground. Nei tre giorni di “pace, amore e musica” più importanti della storia del secondo dopoguerra, la composizione del pubblico partecipante rivelava i molteplici profili di una generazione, in senso sociologico e politico, che era sfacciatamente consapevole di poter disporre di risorse illimitate. Appartenevano alla cosiddetta “generazione globale” del ’68, quell’“anno-mondo” che ha avuto molteplici declinazioni e risvolti regionali e locali, tra Ovest e Est tra Sud e Nord del pianeta. Nessuna generazione successiva avrebbe avuto tanta fiducia in se stessa, nel futuro e nel cambiamento e forse proprio in questa risiede il suo carattere rivoluzionario. Il racconto di Woodstock come festival di innocui hippies un po’ troppo drogati per essere credibili – una versione che si è sedimentata nei cinquant’anni successivi e che viene riproposta in alcune pubblicazioni celebrative, anche oggi nel cinquantesimo anniversario – rischia di nascondere la dimensione politica della festa: stare insieme tra “creature simili”, eliminando le distanze fra organizzatori, musicisti e pubblico era la pratica scelta per reclamare la pace contro la guerra nel Vietnam, espressione della contestazione alle autorità e agli adulti e sintesi di una alleanza tra musica e politica per una causa giusta.

liberazione omosessuale, dai freak – che si distinguevano e volevano distinguersi in autenticità dagli hippies – alla galassia delle riviste e dell’editoria underground. Nei tre giorni di “pace, amore e musica” più importanti della storia del secondo dopoguerra, la composizione del pubblico partecipante rivelava i molteplici profili di una generazione, in senso sociologico e politico, che era sfacciatamente consapevole di poter disporre di risorse illimitate. Appartenevano alla cosiddetta “generazione globale” del ’68, quell’“anno-mondo” che ha avuto molteplici declinazioni e risvolti regionali e locali, tra Ovest e Est tra Sud e Nord del pianeta. Nessuna generazione successiva avrebbe avuto tanta fiducia in se stessa, nel futuro e nel cambiamento e forse proprio in questa risiede il suo carattere rivoluzionario. Il racconto di Woodstock come festival di innocui hippies un po’ troppo drogati per essere credibili – una versione che si è sedimentata nei cinquant’anni successivi e che viene riproposta in alcune pubblicazioni celebrative, anche oggi nel cinquantesimo anniversario – rischia di nascondere la dimensione politica della festa: stare insieme tra “creature simili”, eliminando le distanze fra organizzatori, musicisti e pubblico era la pratica scelta per reclamare la pace contro la guerra nel Vietnam, espressione della contestazione alle autorità e agli adulti e sintesi di una alleanza tra musica e politica per una causa giusta.

Un fenomeno importante nella relazione tra giovani e musica e che emerge in modo evidente negli anni sessanta, è il raduno rock. Non era la prima volta che venivano organizzati festival simili negli Stati Uniti e altrove nel mondo anglosassone, come quello britannico dell’Isola di Wight celebrata, ad esempio, in una nota canzone dei Dik Dik. Ma Woodstock, nell’estate del 1969, fu memorabile, fu un modello. La controcultura che là prendeva anima e corpo trasformava la musica in un linguaggio comune e in un campo di lotta. In questo numero della rivista underground «Rat», in allegato, il disincanto di Jeff Shero, autore dell’articolo uscito alcuni giorni prima del raduno, solleva un tema importante:

«The rock festivals, more than anything else, symbolize the struggle between two cultures, the tenous [sic!] attempt to balance commercialism with hip culture. The promoters are part of the system; like high priests they have the power to purchase sanctuary for the life celebrants, and then display the holy objects on stage as part of the communal act of replenishment. Like the institutional churchmen, they seek money and power in return. It comes down to music and an illusion of freedom for sale. Hundreds of thousands are so bored by pigeon hole, low energy Amerikan culture, they split the local scene in search of the hip dream which everyone believes somehow possible. But the old formulas have gone stale. Too sharp a tension exists between what is and what is possible. The internal rot in the festivals, like the system in general, is the capitalist imperative, which by necessity demands consideration of profits first, and human needs afterward»[1].

La sfida era chiara: i “padroni della musica” – come avrebbe detto la rivista italiana freak e underground per eccellenza «Re Nudo», anch’essa germoglio di quell’estate del 1969 – si appropriavano della controcultura e rivendevano la giovinezza e l’illusione di libertà senza il conflitto. Era ora di prendere una posizione contro la mercificazione della musica. «It’s really a question about the nature and values of an American generation. The festival poses a test» , cioè Woodstock mise alla prova i valori e i modelli della cultura dei giovani americani, come affermava ancora Shero su «Rat», ma fu anche strumento di comunicazione transnazionale delle parole, dell’orizzonte di pensiero, delle lotte delle controculture e movimenti statunitensi nel resto del pianeta. Grazie all’osmosi che avveniva nel rock, i giovani si trasmettevano messaggi e parlavano una lingua comune al di là di ogni frontiera. Ai nostri occhi, questo universo giovanile appare oggi quasi ingenuo di fronte alle regole e alle “cose importanti” della Storia ma nel contesto della Guerra Fredda e del Vietnam, Woodstock fu quantomai radicale, innovativo, demistificante, rivoluzionario. Woodstock’s kind of music fu, infine, una risorsa di miti rock oltre il tempo e lo spazio: Santana, The Who, Joe Cocker, Janis Joplin, Joan Baez, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival furono il contrappunto sonoro a un’epoca di mutamenti profondi. Nel tempo sono diventati anche i simboli di uno “spirito” che pare aver superato senza troppi contraccolpi il giudizio delle generazioni successive, rendendo possibile l’accesso a repertori di memoria delle controculture e della protesta degli anni sessanta per i figli e i nipoti di quella “prima generazione”. I tanti altri musicisti del festival non hanno avuto lo stesso destino e sono finiti nella soffitta della Storia, insieme alle pashmine indiane.

Immagini tratte dal numero monotematico allegato al Los Angeles Free Press pubblicato nel 1970, conservato negli archivi di Fondazione Feltrinelli.

1 Più di ogni altra cosa, i festival rock sono il simbolo di una lotta tra due culture e il debole (sic!) tentativo di controbilanciare la mercificazione con la cultura hippie. I promotori generalmente sono parte del sistema; simili ad alti prelati, hanno il potere di acquistare santuari per gli officianti, per poi mettere in mostra gli oggetti sacri sul palco, come surrogati collettivi. Al pari degli ecclesiastici, si aspettano soldi e potere in cambio. Alla fine, lo scopo è quello di venderti l’illusione della libertà insieme alla musica. Ma centinaia di migliaia di persone, sono ormai stanche delle etichette, della stantia cultura amerikana, e hanno deciso di prendere le distanze dalla scena culturale e musicale locale, per spingersi alla ricerca del sogno degli hippie, credendolo possibile in un modo o nell’altro. Le vecchie regole non valgono più. C’è una tensione crescente tra ciò che è e ciò che è possibile. Il marcio dei festival, come del sistema in generale, è l’imperativo capitalista che, inevitabilmente, mette al primo posto il profitto, mentre i bisogni delle persone rimangono secondari (traduzione dell’autrice).