I ask no favor for my sex.

All I ask of our brethren

is that they take their feet

off our necks

[Sarah M. Grimké (1837), cit. da Ruth Bader Ginsburg in RBG][1]

Dopo la battuta d’arresto della “macchina del consenso” del ministro dell’Interno, dovuta anche a un serrato testa a testa nel programma Otto e mezzo, il Segretario generale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Massimiliano Tarantino, ha scritto su Facebook che in questo anno di governo a trazione leghista “le uniche contestazioni pubbliche ricevute da Salvini sono state opera di quattro donne: il curriculum comparato di Michela Murgia, il richiamo all’educazione di Lilli Gruber, il ‘ma non eravamo tutti terroni’ della ragazza da selfie e il ‘le regole valgono anche per lei’ di Mara Carfagna”.

Confesso che mi ha sorpreso leggere nelle stesse ore, in uno dei saggi più brillanti, dolorosi e necessari di questa stagione, una considerazione del tutto speculare. L’autrice è la giornalista dissidente turca Ece Temelkuran, ritenuta una delle persone più influenti dei social media con circa tre milioni di followers su Twitter, e il libro è Come sfasciare un paese in sette mosse. La via che porta dal populismo alla dittatura (Bollati Boringhieri 2019).

“Le donne – leggiamo verso la fine delle sue riflessioni – non diventano mai delle figure politiche eroiche, a parte quelle morte, naturalmente. Quasi mai vengono scelte come simboli della resistenza, per mobilitare l’opposizione. Ed è precisamente per questo motivo che i regimi autoritari partono dalle donne. Il massacro di figure pubbliche, o qualsiasi altro tipo di violazione commessa dal regime contro personaggi femminili dell’opposizione o donne considerate cittadine indesiderabili, raramente innesca una reazione unitaria da parte dei dissidenti, e il regime questo lo sa”. Difficile, per il lettore del fragile contesto democratico italiano, non pensare all’ex presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini, difficile non ricordare le campagne d’odio e di scherno orchestrate sistematicamente contro le donne che negli ultimi anni hanno alzato la testa per prendere posizione o anche solo “osato” rivestire un incarico istituzionale, come l’ex ministra Cécile Kyenge. Su di lei si condensò la ferocia di parte di una Lega agguerritissima – su di lei in quanto donna, e per via delle sue origini congolesi. C’è una coerenza, in tutto questo. Come ha notato di recente Anna Simone nel Laboratorio sulle inquietudini e sulle violenze nel tempo presente, “non v’è mai parola razzista senza un riferimento sessista”. E questo è un nesso – aggiunge la sociologa – “che dovrebbe spaventarci tanto quanto la costruzione di un muro”. Non è certo un caso che, come i dati di un recente monitoraggio (Il barometro dell’odio, in corso) di Amnesty International rivelano, le donne siano uno dei principali bersagli umani dell’hate speech: le donne seguono rom, immigrati e minoranze religiose, e precedono la solidarietà. Bersagli grossi, in vista delle europee. Bersagli ritenuti deboli, o temuti per la loro forza – in potenza o in atto. Che non è affatto una contraddizione, dal momento che “la crisi della mascolinità” e l’invocazione spasmodica dell’“uomo forte” si avvinghiano in un abbraccio letale con il suprematismo bianco, i deliri sterminazionisti e gli incubi demografici delle ultradestre nostrane.

In tutto il mondo occidentale, rileva ancora Ece Temelkuran, “la misoginia è parte integrante dell’ascesa del populismo di destra”, proprio in virtù del fatto che gli unici segnali positivi sembrano provenire proprio da una nuova generazione di donne “cresciute non con le favole di Cenerentola ma con Hunger Games e Interceptor. Il guerriero della strada”, aggiunge, riconducendo il tutto a una dimensione più pop, che ci trascina dalla Hollywood degli anni Ottanta a questi primi anni Duemila.

Ce ne siamo accorti, ultimamente: pensiamo a tutto ciò che rappresenta l’omicidio di Marielle Franco oppure (senza pretese di esaustività) alle donne salite alla ribalta in questo secondo decennio del XXI secolo, dalla leader studentesca cilena Camila Vallejo – classe ’88 – alla sua coetanea Nawal Soufi, la “Lady SOS” italiana che vinse il Premio cittadino europeo 2016 per aver salvato migliaia di migranti, dalla statunitense Alexandria Ocasio-Cortez – classe ’89 – diventata in pochi mesi un’icona alla sua connazionale Emma González – classe ’99 – e il suo “We Call BS!” contro le armi, dal premio Nobel per la pace Malala Yousafzai (pakistana classe ’97) ad Alaa Salah – la ventiduenne che guidò le proteste contro al-Bashir in Sudan – fino alla svedese Greta Thunberg – classe ’03 – che ispira uno dei movimenti più interessanti e inediti della storia recente. Donne giovani e giovanissime che hanno avuto e hanno un ampio raggio d’azione, delle rivendicazioni precise e degli obiettivi a medio e a lungo termine. Perché “il progresso si fa agendo sulla realtà”, come scrivono Enrico Biale e Corrado Fumagalli, curatori di Per cosa lottare. Le frontiere del progressismo (Fondazione Feltrinelli 2019), un libro nel quale è sottolineata anche la forza dirompente del “nuovo movimento delle donne, che dall’Argentina alla Polonia si è subito definito su scala transnazionale e a partire dalla pratica dello sciopero e dallo slogan ‘Ni una menos‘”, un libro che prova a indagare il senso di ogni battaglia politica, a partire da un interrogativo: quanto è necessaria la realizzabilità di un’istanza, per rendere urgente la lotta?

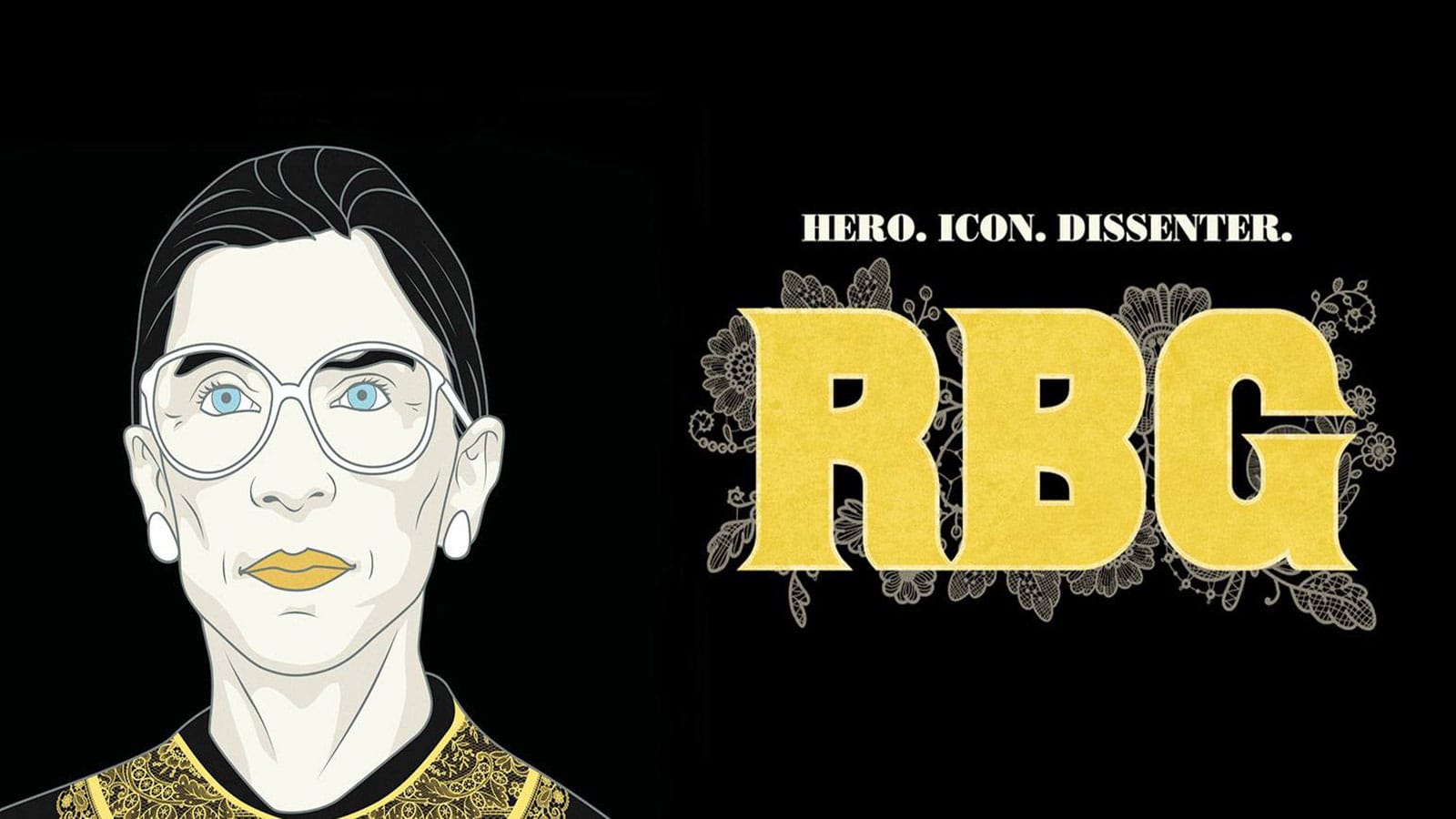

Sarebbe interessante porre questa domanda a Ruth Bader Ginsburg, classe 1933, che di tutte queste giovani militanti potrebbe essere la nonna o la bisnonna. Una donna incredibilmente pacata e determinata che quando Ece Temelkuran nasceva – nel 1973 – portò il suo primo caso davanti alla Corte Suprema della quale, vent’anni esatti più tardi, avrebbe fatto finalmente parte. Avvocato e giudice, Ruth Bader Ginsburg è oggi una star negli Stati Uniti, e lo è perché mise in crisi la demarcazione di genere (e non solo): passo dopo passo lottò tenacemente contro la discriminazione che colpiva e colpisce sistematicamente le donne, e vinse molte delle sue battaglie, legali e politiche, per un mondo più giusto. Ce lo racconta il commovente (e divertente) documentario RBG di Julie Cohen e Betsy West, che ritrae una donna che non vuole favori ma – riprendendo le parole dell’attivista e abolizionista ottocentesca Sarah M. Grimké, che aprono anche questo pezzo – l’unica cosa che pretende dagli uomini, suoi “fratelli”, “è che smettano di calpestarci”. In chiusura del documentario, parlando a un gruppo di giovani studenti e studentesse, RBG ci lascia in eredità uno spunto mite e radicale, che ci invita a combattere ricordandoci sempre da dove veniamo, e trovando ispirazione anche nel passato: ripensando alla sua “lunga vita” – racconta – ammette che questi potrebbero essere tempi duri. Il che potrebbe spaventarci, in effetti. “Ma pensate a com’era”, aggiunge RBG – But think how it was.

Il suo e il nostro non vuole certo essere un invito a sottovalutare le derive e gli arretramenti del presente, è piuttosto un incentivo ad agire. Perché le battaglie, parola di RBG, si vincono.

[1] Non chiedo favori per il mio sesso / L’unica cosa che chiedo ai nostri fratelli / è che smettano di calpestarci.