Il testo è tratto dal volume Le pratiche dell’inchiesta sociale, pubblicato nel 2009 da Edizioni dell’Asino e curato da Stefano Laffi. Si ringrano l’editore e la famiglia di Alessandro Leogrande per la gentile concessione.

Raccontare la realtà, raccontare l’Italia. Dopo almeno un decennio di apatia, di minimalismo letterario e giornalistico, gli ultimi anni sono stati segnati da un deciso ritorno all’inchiesta (narrativa, sociologica, militante…) e al reportage letterario, o a quello che più in generale viene definito come racconto della realtà e delle sue pieghe. Diciamo che c’è stata un’inversione di tendenza. Alcuni libri, alcuni reportage hanno costituito la punta dell’iceberg, e sono stati oggetto di notevoli attenzioni mediatiche. Tuttavia non sono state queste opere a segnare l’inversione di tendenza. I segni di tale cambiamento erano già presenti nella massa sotto la superficie dell’acqua, in tutto ciò che, pur meno evidente, ha contribuito a creare un cospicuo bagaglio di modelli e riflessioni.

Definire cosa siano l’inchiesta o il reportage oggi è molto difficile, perché eterogenei sono gli approcci e i risultati. Alcuni li definiscono metagiornalismo, altri paraletteratura: insomma qualcosa che è sempre a lato, al di qua o al di là di qualche “corrente centrale” che si è andata definendo nel corso del Novecento. Il fatto è che esiste una vasta terra di mezzo, all’incrocio tra letteratura, sociologia, storia (storia del passato prossimo e storia del presente che si fa), antropologia, giornalismo (ma potremmo aggiungere anche urbanistica, ecologia, psicologia, medicina eccetera): è possibile praticarla, aggirarsi al suo interno, mescolando i generi, dilatandoli e rivoltandoli, facendoli reagire l’un con l’altro. Non tutti, ovviamente ci riescono. Ma alcuni esempi contemporanei — Kapuscinski, Aleksievic, Langewiesche e altri — spiegano al meglio, con le loro pagine, con la loro opera, quali livelli possano essere raggiunti.

Il punto ora non è capire come e quanto questi modelli si stiano affermando in Italia, né stabilire un criterio estetico-letterario in base al quale giudicarli. Vorrei invece suggerire qualche riflessione sui presupposti metodologici (e morali) alla base del racconto della realtà.

Oggi in Italia, si stanno affermando due potenti consuetudini retoriche.

Partiamo dalla prima. Ci si oppone al minimalismo, alla letteratura per la letteratura, alla superficialità di giornali e televisioni — tutte operazioni apparentemente sacrosante — brandendo la necessità di un vago realismo. Come se occuparsi di realtà, di quello che ci succede intorno, possa essere di per sé moralmente giusto. Detto in altri termini, ciò suggerisce l’idea che basta accendere una telecamera all’angolo tra due strade, senza porsi tutta una serie di riflessioni sullo sguardo, sulla relazione tra soggetto e oggetto dell’osservazione, sui modi del racconto, per cavare fuori una trasposizione del reale. Ma la questione è un po’ più complessa. Esistono racconti e sguardi implicitamente reazionari, e — al contrario — implicitamente non-reazionari? Credo di sì, ma ogni vago accenno al realismo (molto diffuso in genere nelle discussioni tra scrittori) stempera, fino ad annullare, differenze essenziali come questa.

Così facendo, si torna indietro di almeno un secolo. Tutta la filosofia e la sociologia del Novecento (non occorre qui rievocare nomi e correnti) si basa sul presupposto che la Verità e la Realtà, con la V e la R maiuscola, non esistono. Che lo “sguardo oggettivo” non esiste. Che è possibile cogliere pezzi di realtà, e che è possibile farlo soggettivamente, da un punto di vista che si colloca all’interno della tela che si sta osservando, e non al di fuori. Ciò non vuol dire che bisogna darla vinta al relativismo e al solipsismo più assoluti. Ciò non vuol dire che sia possibile raccontare solo il proprio ombelico (o la propria famiglia, la propria casa, il proprio partner). Vuol dire semplicemente che ricostruire, nel racconto, nell’osservazione, parti della tela che trascendano il proprio io (e la propria famiglia, la propria casa, la propria classe) è molto difficile. Ed è molto difficile, nel farlo, liberarsi dei propri pregiudizi, delle proprie credenze, metterli in discussione, interagire con loro criticamente. E poi la realtà, detta così, è un contenitore che non spiega niente.

Mi aiuto con una citazione da Max Horkheimer. Alla metà degli anni trenta del secolo scorso, in un saggio intitolato Sulla metafisica bergsoniana del tempo, poi pubblicato nella raccolta Teoria critica (Einaudi 1974), il filosofo tedesco arrivò a lambire il punto che mi interessa mettere in luce. Da allora il mondo è radicalmente cambiato, ma su un piano strettamente filosofico i termini della questione mi paiono identici. Scriveva Horkheimer:

In Bergson si trova la frase: “[.. .] Il filosofo non ubbidisce né comanda: cerca di simpatizzare.” Questa formulazione contiene, involontariamente, un’esatta espressione della situazione sociale in cui la filosofia è venuta oggi a trovarsi. Ci pare che da questa attività intellettuale che è diventata impotente l’umanità non debba tanto attendersi un’indifferenziata simpatia con la realtà, quanto piuttosto il riconoscimento delle sue contraddizioni. La simpatia col tutto è altrettanto vuota che quei concetti universali che sono giustamente criticati da Bergson.

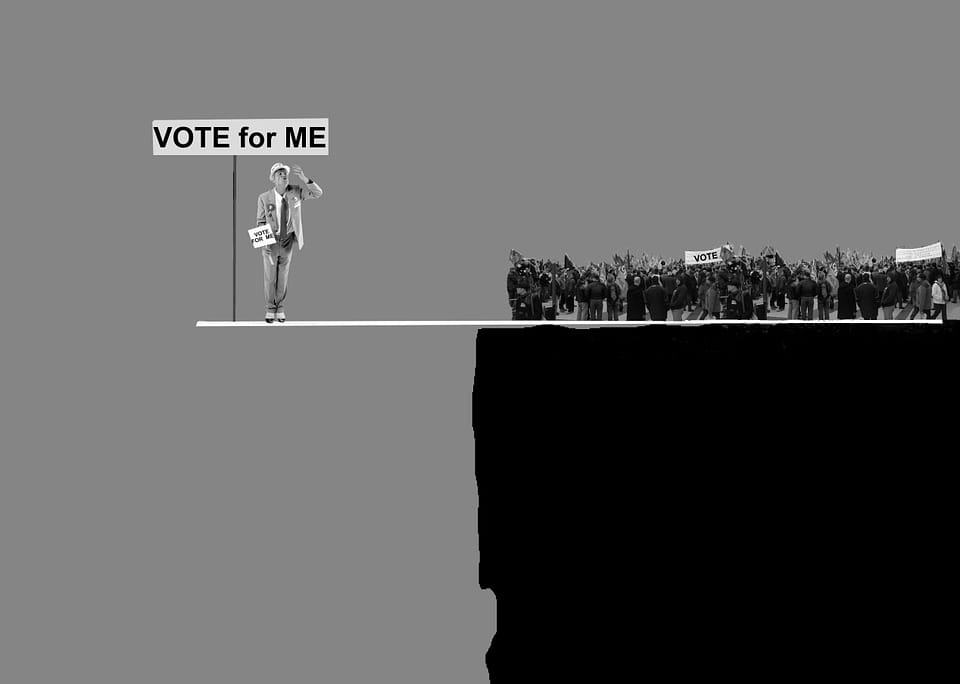

Riconoscere le contraddizioni. Decidere da che parte stare, schierarsi. Basta sostituire la parola “filosofia” con la parola “inchiesta” e la parola “filosofo” con la parole giornalista, scrittore, ricercatore, inchiestista per avere una prima definizione del campo di battaglia. Per ripetere ancora una volta le parole di Horkheimer occorre fuggire da “un’indifferenziata simpatia con la realtà”, separare il grano dal loglio, individuando le linee di divisione sociale.

E ora arrivo alla seconda consuetudine retorica. Parallelamente alla crociata della nuova destra contro il politically correct, si è diffusa una forte sfiducia verso qualsiasi cosa abbia a che fare con l’impegno. Intendiamoci: una retorica dell’impegno, del “ben fare”, e del “ben scrivere” in relazione a questo “ben fare”, esiste, suona quasi sempre falsa, ed è spesso difficile da decostruire. E tuttavia alla retorica dell’impegno si è andata contrapponendo (anche in scrittori attenti e avvertiti) una retorica del disimpegno, altrettanto difficile da smontare, e ancora più fastidiosa.

Alla sfiducia nei confronti della politica (o di certe genericità, diciamo, della cultura progressista) si dovrebbe rispondere con la ricerca di un nuove forme di radicalità, dello scrivere e del denunciare. Invece la retorica del disimpegno va da una altra parte. Si compiace della propria noncuranza, della propria osservazione mesta e impotente, del proprio sguardo puro e, alle volte, dolente. E sovente risponde al degrado della società postmoderna, la società delle macchine, del virtuale e del consumo, mettendo in campo un “io” sornione e scanzonato, e vagheggiando il bel tempo andato. I bar di paese, i cineforum di una volta, le relazioni che non ci sono più, il pane ben lievitato.

E qui siamo arrivati a un punto cruciale della questione, all’interrogativo che è alla base di ogni scrivere. Senza mezzi termini, la domanda è questa: in base a cosa, in relazione a quale modello, a quali exempla, critico le storture che guardo? Qual è l’idea positiva in base alla quale definisco negativo ciò che mi circonda? E questa idea positiva è collocata nel passato o nel futuro, solo nella mente o in lotte, in tensioni reali che si collocano al di là dello scrivere?

E allora, tornando alla retorica del disimpegno, criticare il post-moderno alla luce del pre-moderno è davvero un’operazione genuina? E aprire uno squarcio critico baloccandosi del fatto che nulla possa cambiare (tranne forse che nella propria famiglia o nella propria camera da letto) non è altrettanto ambiguo? Cosa avrebbe detto Horkheimer?

C’è poi un terzo aspetto della questione. Non credo che questo sia già diventato una consuetudine retorica, anche se il rischio è evidente: finora si è presentato sulla scena come una risposta alla retorica del disimpegno. Sto parlando di quello che potrebbe essere definito “superomismo dello scrivere” — un approccio che, quasi fosse una variante tardo-hemingwayana, venera la potenza dello scrivere in risposta all’impotenza dello sguardo. Il “superomista” è persuaso che la realtà possa essere abbracciata in unico sguardo (il suo) e che l’oggettività, in un processo di mimesi perfetta, possa apparire come per incanto sulle pagine che scrive. Crede che quel faticoso passaggio che porta ad alzarsi di pochi centimetri dalla tela, senza per questo potersene tirarsi fuori, possa essere bypassato dalla scrittura, e che questa — la scrittura — sia davvero in grado di lambire la verità. Anche qui, mi pare, si corre il rischio di tornare indietro di 100-150 anni.

Questo atteggiamento è ad esempio tipico di quei giornalisti che si reputano esperti di precariato nell’edilizia dopo aver passato venti minuti della loro vita su un cantiere. O di coloro che mescolano con troppa frequenza vero e verosimile, fiction e no-fiction, per far apparire la realtà meno grigia e meno incomprensibile di quanto non sia. E invece qui si apre una falla. Perché non solo la realtà è varia e piena di contraddizioni (e bisogna decidere da che parte stare, dalla parte degli oppressi e non degli oppressori, degli sfruttati e non degli sfruttatori). La realtà è spesso incomprensibile. Le motivazioni che spingono uomini e donne a fare alcune cose anziché altre a volte paiono inspiegabili, sono difficili da decifrare.

Prendiamo Pastorale americana o La macchia umana di Philip Roth. Sono romanzi, non sono inchieste o reportage, è vero; ma il punto su cui vorrei soffermarmi è un altro. Sia in un libro che nell’altro, dopo quattrocento pagine e passa di romanzo, quando abbiamo concluso la lettura ancora non riusciamo a mettere a fuoco pienamente che cosa passi davvero per la testa dei personaggi principali. Roth ci porta ogni volta sull’orlo di un abisso, laddove le psicologie si frantumano in mille pezzi e in mille facce, e le relazioni tra uomini e donne, padri e figli, amici e nemici, si rovesciano e ricompongono in forme sempre nuove. Ogni volta che siamo sicuri di intravedere il fondo dell’abisso, si apre un nuovo strapiombo. E allora, in quei momenti, viene ancora una volta da chiedersi: che cosa è la realtà? Che cosa regola la vita di una società?

Dovessi dare un suggerimento a chi si accinge, per la prima volta, a scrivere un’inchiesta sarebbe quello di far proprio lo sguardo di Roth. Quanto alla scrittura, sarebbe impossibile imitarlo per la quasi totalità del genere umano, ma quanto allo sguardo no, possiamo provare a incamminarci — ogni volta — per lo stesso sentiero. E guardare a una storia di lavoro o di immigrazione, di emarginazione o di violenza, avendo in testa Pastorale americana o La macchia umana. Ogni vita umana è un abisso, chi può pretendere di saper raccontare il tutto?