L’Italia ha registrato con sistematicità tassi di crescita inferiori alla media europea nel corso degli ultimi 25 anni, dimostrando per altro una particolare disposizione a farsi catturare dalla vischiosità della crisi globale (infatti, a differenza di altri paesi, non c’è stato alcun “effetto rimbalzo”): è perciò appropriato parlare di vero e proprio declino rispetto ai nostri vicini europei, naturali termini di paragone. Tra gli indicatori che a fronte di questo declino vengono richiamati nel dibattito politico e mediatico, con continuità rientrano deficit di bilancio, debito pubblico, tasso di inflazione, spread, squilibri commerciali.

A volte, per spiegare risultati negativi, si chiamano in causa fattori sociali e legati alla dialettica democratica e istituzionale del paese (resistenze sindacali, corruzione, inefficienze burocratiche…). Raramente – mai da parte dei mezzi di comunicazione di massa – viene dedicata attenzione ad alcuni indici che contribuisono a descrivere quello che gli studiosi chiamano il “sistema nazionale di innovazione”: indicatori relativi alla produzione scientifica, agli investimenti in ricerca e sviluppo, al livello di avanzamento tecnologico e produttivo del paese nel suo complesso.

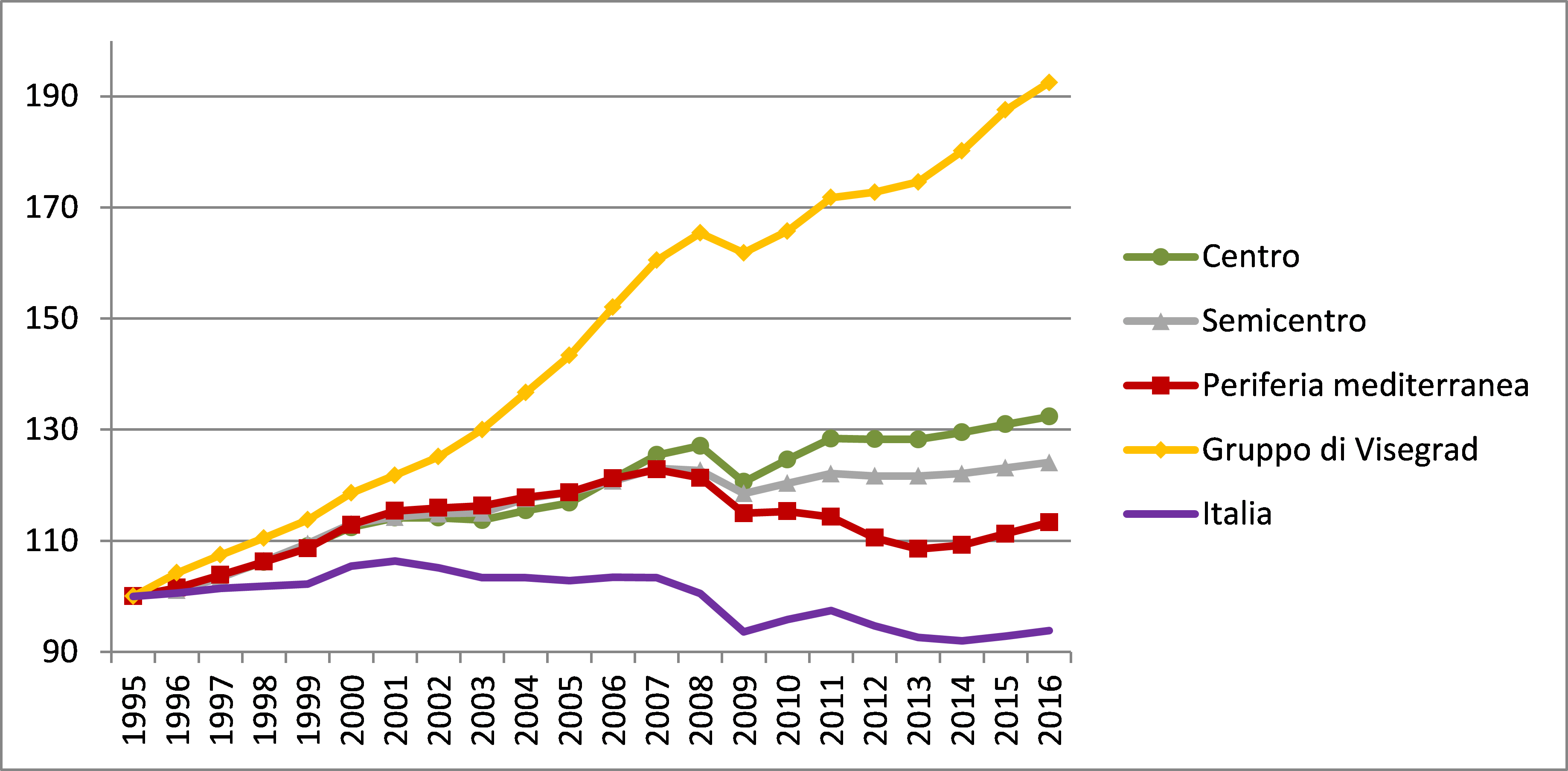

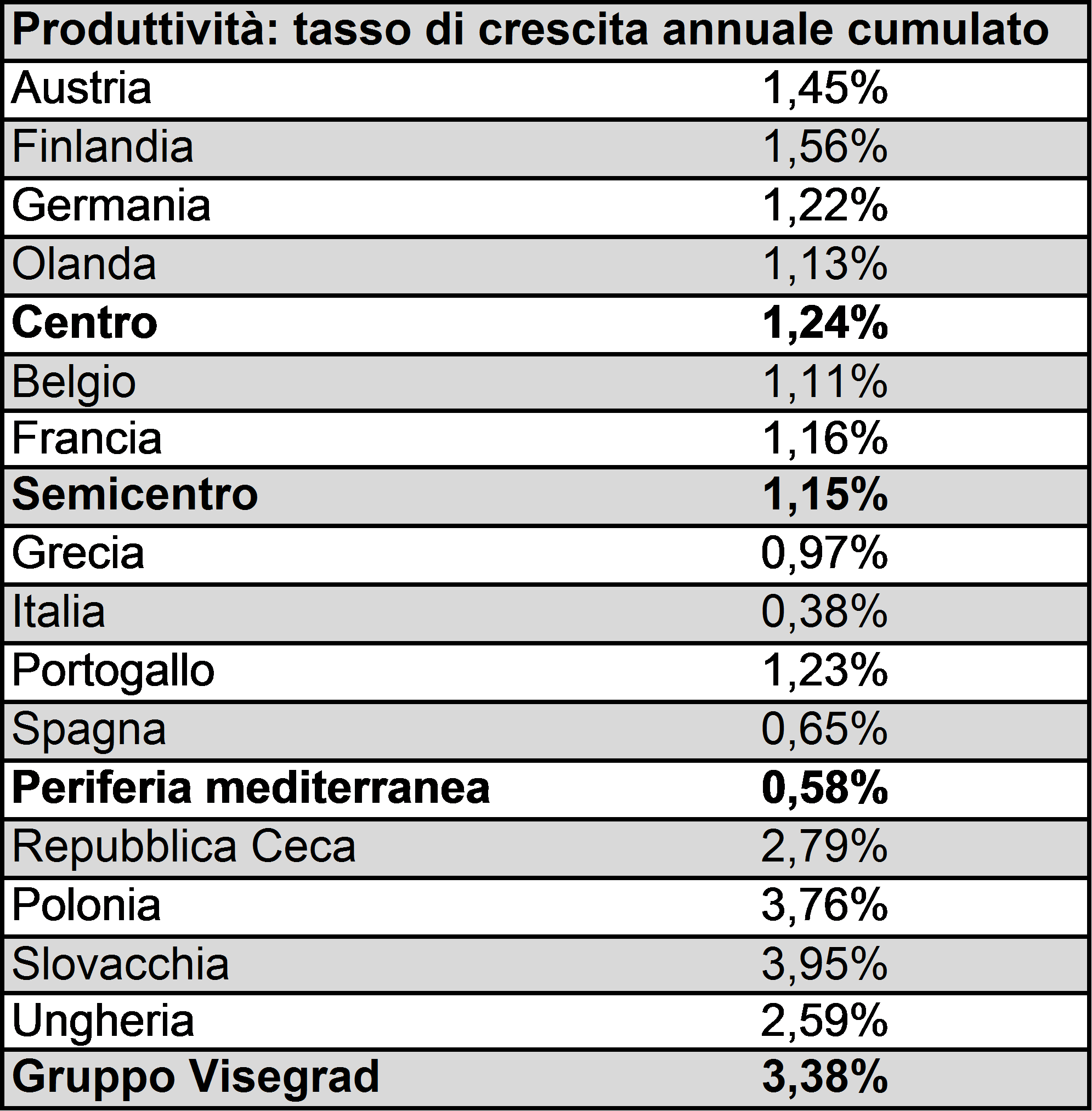

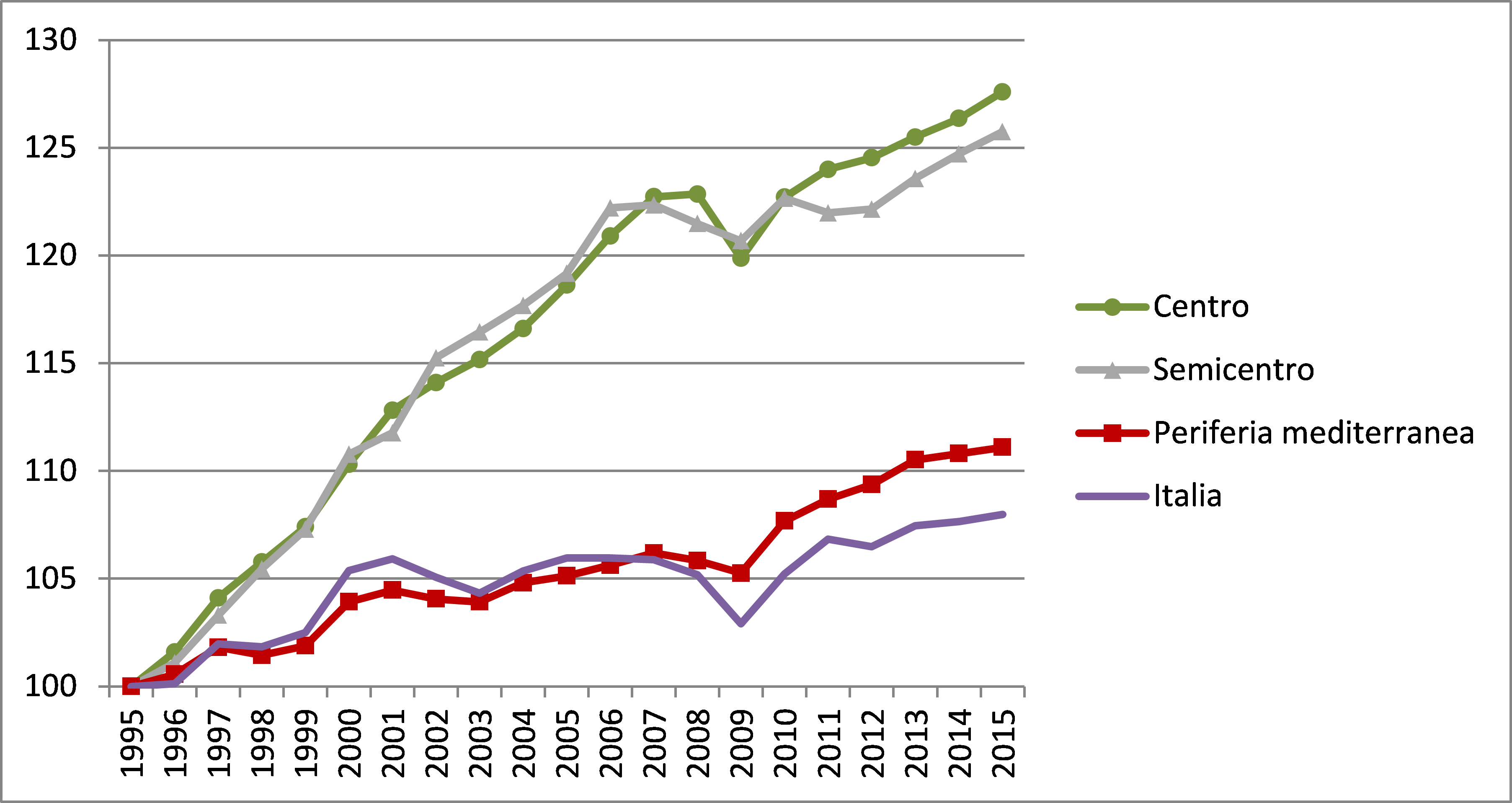

Per quanto segue, la selezione di paesi europei considerati è stata suddivisa in quattro gruppi: Centro (Germania, Austria, Olanda, Finlandia), Semicentro (Francia e Belgio), Periferia mediterranea (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia), Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria).

Figura 1. PIL procapite pesato per la dimensione economica di ogni paese all’interno del rispettivo gruppo (1995=100). Elaborazione su dati OCSE.

Scopo di questo breve scritto è evidenziare alcune statistiche descrittive la cui coevoluzione giustifica ipotizzare un legame degli indicatori selezionati con l’andamento insoddisfacente evidenziato dal gruppo di cui l’Italia fa parte, in confronto non solo al Gruppo di Visegrad, cosa che si potrebbe spiegare con i cosiddetti “vantaggi dell’arretratezza”, ma anche agli altri paesi che avevano, a inizio periodo, una dimensione economica e caratteristiche più simili a quelle dell’Italia (nel 1995 il PIL pro capite del gruppo nel suo complesso era l’87% di quello del Centro, e l’Italia in particolare aveva un reddito medio quasi pari a quello della Germania: rispettivamente, 32.121 e 32.832 dollari). Tra questi, l’Italia registra comunque il dato più negativo: è l’unico paese che nel 2016 ha un PIL pro capite inferiore a quello che aveva nel 1995.

Cos’è che distingue la Periferia mediterranea – e in particolare l’Italia – sia dal Centro che dalle economie periferiche dell’est?

L’investimento in ricerca e sviluppo

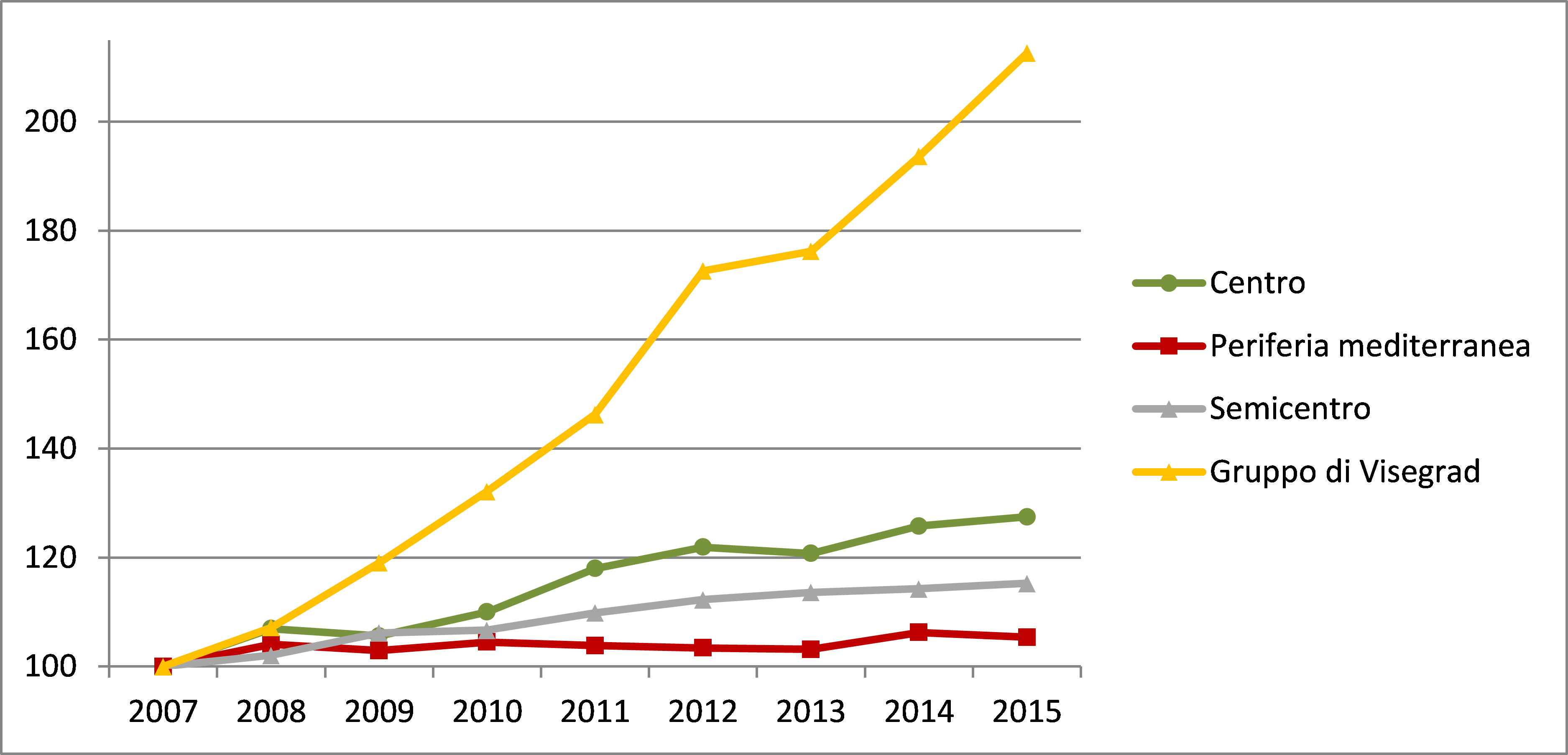

Il classico indicatore utilizzato per catturare “l’input” del processo di innovazione di un sistema economico è quello degli investimenti (pubblici e privati) in ricerca e sviluppo rapportati al PIL. Si può notare che i gruppi sono nettamente distinti: per il periodo 1995-2015, il livello medio di investimenti dei paesi centrali è del 2,42%; segue il Semicentro con il 2,12% (vicino alla media OCSE); il dato per gli Stati mediterranei è nettamente inferiore, corrispondente all’1,06% (inferiore alla metà del dato medio dei paesi OCSE); chiude il Gruppo di Visegrad con una media dello 0,86%.

Se consideriamo la dinamica, in particolare negli anni della crisi, dell’investimento lordo in ricerca e sviluppo (per sterilizzare l’indicatore dall’andamento delle diverse economie considerate), il quadro specifica ulteriormente in senso negativo la situazione della Periferia mediterranea: non solo, come già detto, questa ha investito in media poco più del 40% dei paesi centrali, ma l’investimento in termini assoluti non ha evidenziato nessuna crescita, mentre il gruppo di Visegrad quasi raddopiava questo valore: questo ha portato, ad esempio, la Repubblica Ceca ad avere nel 2015 un investimento sul PIL nettamente superiore a tutti gli altri paesi dei due gruppi periferici (1,95%); mentre il primo paese che segue è l’Ungheria (1,38%); l’Italia investe l’1,33%.

Figura 2. Spesa lorda in R&S (dollari del 2010 a parità di potere d’acquisto, valori costanti) (2007=100). Elaborazione su dati OCSE.

Risultati in linea con gli investimenti

A tale disparità nell’input di investimento in ricerca e sviluppo, ne corrisponde una ancor più netta per quel che riguarda i risultati dell’investimento: questo è ciò che risulta da un’analisi dei dati per i brevetti registrati. Per quanto si tratta, anche in questo caso, di un indicatore da impiegare con cautela, l’OCSE ne rende tuttavia disponibile una versione che scioglie molte criticità. Il dato dell’Italia (2012, il più recente a disposizione) è qui considerevolmente superiore rispetto a quello di tutti gli altri paesi periferici, pur rimanendo poco più di un quinto (e ricordiamo, sono dati pesati per il numero di abitanti) di quello tedesco (57 brevetti).

Tuttavia, guardando all’andamento dell’indicatore nel periodo in oggetto, nel 1995, l’Italia registrava 11 brevetti per ogni milione di abitanti; nel 2012, il dato medio, per ogni milione di abitanti, era di 12 brevetti. Nello stesso periodo, la Repubblica Ceca passava da 0,3 brevetti nel 1995 a 3,5 e la Polonia, da 0,1 a 1,8. Se è vero che la condizione di partenza influisce pesantemente su questa statistica, che ha inoltre un andamento oscillante di anno in anno, anche in questo caso l’Italia rimane però immobile rispetto ai paesi che hanno un livello di sviluppo comparabile (in realtà anche da questi si allontana) e che spesso sono considerati un esempio da seguire – e che infatti hanno livelli assoluti incomparabilmente più alti – mentre perde velocemente terreno nei confronti dei paesi della periferia est europea. Forse, quando si pensa i paesi centrali come paesi virtuosi, è a questo tipo di “virtù” che bisognerebbe fare riferimento.

Alla luce di questi dati, non può sorprendere scoprire che tra tutti i paesi considerati in questo breve articolo solo la Polonia aveva nel 2013 (dato più recente) un numero di ricercatori inferiore al dato italiano. Quest’ultimo è infatti pari a 4,6 lavoratori impegnati nella ricerca scientifica ogni mille occupati: il confronto con il dato dei paesi centrali (8,78 in media) e semicentrali (9,32 in media) è anche in questo caso impietoso. E, ancora una volta, la situazione presente sembra il risultato di un declino di lungo corso: nel 1995 infatti, solo la Slovacchia, tra tutti i paesi periferici, aveva un valore più alto di quello italiano, che risultava ben più vicino di adesso al dato degli Stati più ricchi d’Europa.

Già con l’aiuto di queste prime semplici statistiche descrittive si può argomentare che non ci sia alcuna spontanea convergenza (o automatica e generalizzata divergenza) economica degli Stati partecipanti dell’Unione Europea o dell’euro, che invece i diversi paesi periferici abbiano preso un sentiero di allontanamento o di avvicinamento ai paesi centrali e più ricchi in dipendenza di complessi fattori strutturali legati in parte (e forse per gran parte) all’orizzonte economico, sociale e produttivo che le classi dirigenti di questi Stati, intese in senso lato, hanno saputo immaginare e perseguire, con l’impiego di attive politiche di indirizzo.

Dimmi cosa esporti e ti dirò chi sei

Lo sviluppo complessivo di un paese, crescita economica inclusa, non è risultato insensibile al tipo di prodotti che il paese produce ed esporta. All’interno del quadro di riferimento teorico adottotato per questo breve articolo, molto dipende dalla capacità di mettere in moto un processo di continui cambi strutturali che lo avvicinino di volta in volta alla frontiera tecnologica globale, muovendo quindi verso attività altamente sofisticate e ad alta specializzazione.

Tra le altre, anche per la seguente ragioni: il fatto che la convergenza verso più alti livelli di produttività richiede continuo avanzamento tecnologico e specializzazione in settori e attività a più alto contenuto tecnologico, e tale processo di avanzamento tecnologico permette di situarsi a livelli più alti e a più alta redditività lungo le catene globali del valore (a proposito di “globalizzazione” e di espressioni come “il mondo è ormai globalizzato”, “l’economia funziona adesso in modo differente”, spesso brandite come mazze ideologiche che vorrebbero postulare l’assenza di alternative alla contrazione delle tutele e dei diritti dei lavoratori come unico mezzo possibile per la “sopravvivenza” del nostro sistema economico all’interno dell’economia globale).

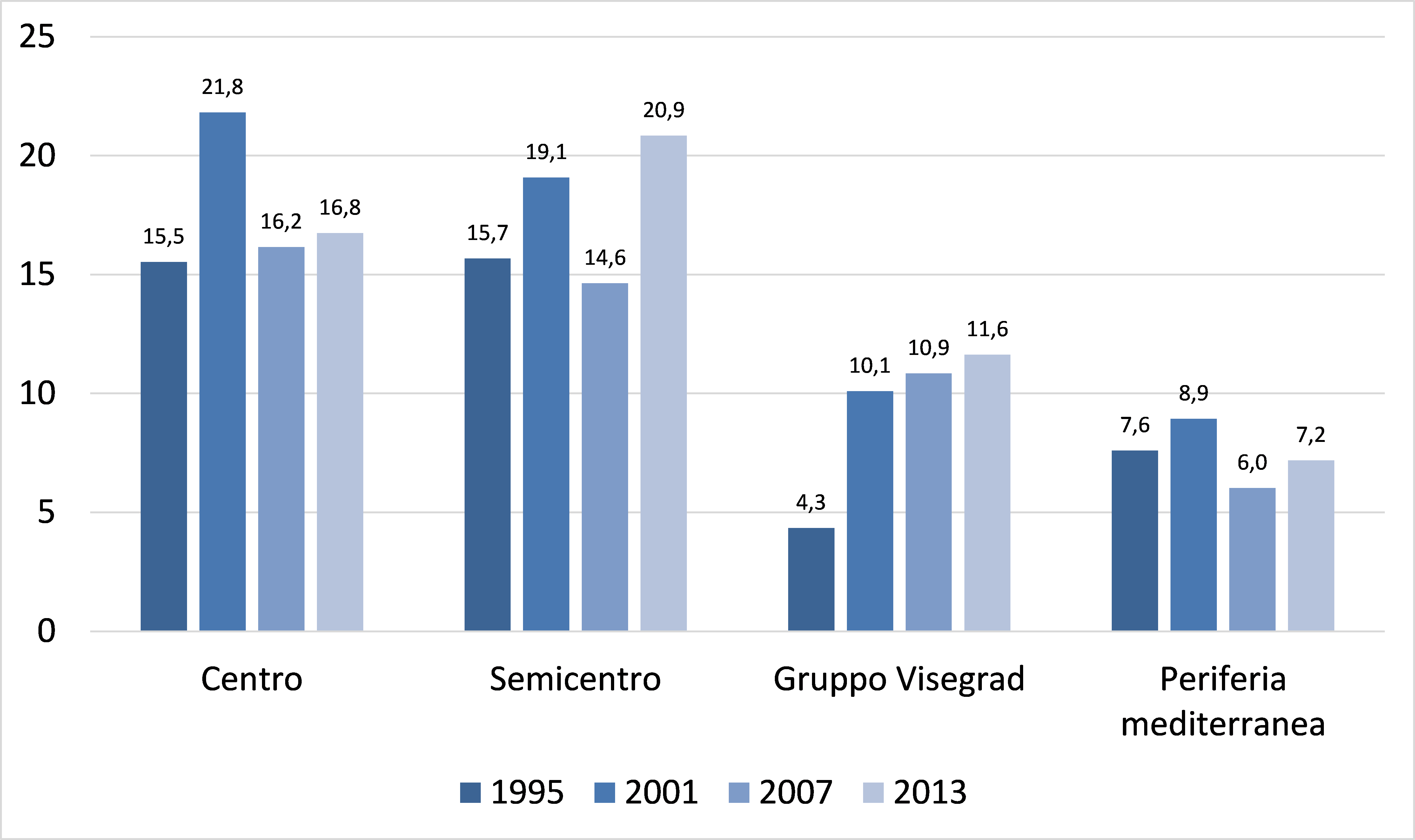

Vediamo dunque come si comporta l’Italia nelle esportazioni ad alto contenuto tecnologico, ovvero di prodotti ad alta intensità di ricerca e sviluppo (settori come quello aerospaziale, dei computer, della farmaceutica, degli strumenti scientifici e dei macchinari elettrici). In primo luogo, si può notare come il Centro (ricordiamo: Germania, Austria, Olanda, Finlandia) e il Semicentro (Francia, Belgio) abbiano registrato, per tali esportazioni sul totale dell’export, negli anni considerati, valori quasi sempre superiori al 15% e spesso oltre il 20%. Al contrario, la Periferia mediterranea (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia), si situa per lo stesso periodo tra il 5 e il 10 per cento.

Non si evince nessuna dinamica convergente, anzi il dato italiano passa dall’8,13% del 1995 al 7,24% del 2013, al contrario di quanto avviene per i paesi di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria), per i quali la crescita è costante; così, partendo da un dato medio del 4,3% nel 1995, nel 2013 i paesi dell’est fanno registrare valori nettamente superiori al dato italiano, con una media del gruppo vicina al 12%.

Figura 3. Quota di esportazioni ad alta tecnologia sul totale delle esportazioni industriali. Elaborazione su dati della Banca Mondiale.

La produttività: cartina tornasole

Anche in questo caso, si può argomentare che decisioni di politica industriale puntino a orizzonti di sviluppo alternativi: anche quella di rinunciare alla politica industriale e delegare questa alle impresa (attraverso la concessione a pioggia di bonus e incentivi) è una scelta. È ragionevole infatti sostenere che generalmente le imprese, se lasciate a se stesse, tendono a competere attraverso la contrazione del costo del lavoro e non attraverso l’innovazione tecnologica.

Come se non bastasse, si può dire in termini generali che in Italia negli ultimi anni, anche con l’insistenza di istituzioni internazionali, grande enfasi è stata posta da comunità scientifica, sistema mediatico, agenda politica etc. sulla riduzione del costo del lavoro, mentre poca o nulla considerazione è stata dedicata alla cosiddetta competitività tecnologica del nostro sistema economico. Almeno a giudicare dall’andamento della produttività – ovvero del rapporto tra quantità di output e ore lavorate, si è trattato di una scelta miope.

Figura 4. Crescita annuale cumulata della produttività (1995-2015). Medie ponderate per il peso del paese all’interno di ogni gruppo. Elaborazione di dati OCSE.

Ancora una volta si può infatti notare come la differente condizione di sviluppo di partenza tra i vari paesi non abbia implicato una automatica inversa proporzionalità nei tassi di crescita della produttività: se è vero infatti che i paesi inizialmente più arretrati, quelli del Gruppo di Visegrad, hanno registrato un dato medio nettamente superiore a quello di tutti gli altri (3,38%), all’interno della Periferia mediterranea il solo Portogallo ha avuto un tasso di crescita cumulata della produttività paragonabile a quello del Centro. Si tratta però, come è ovvio, di un tasso che non solo non può servire a colmare il divario con i paesi a più alta produttività, ma non è neppure sufficiente a mantenerlo costante: ogni anno, lo stesso tasso applicato a livelli di produttività più alti porterà ad una crescita assoluta maggiore. La differenza tra Portogallo e Germania era di 20 dollari per ora lavorata nel 1995; i due paesi hanno registrato la stessa crescita nel periodo considerato, e adesso i dollari di differenza sono diventati 27.

Questa banale considerazione fa intendere quanto sia critica la situazione della Periferia mediterranea: questa registra nel suo complesso una crescita annuale media inferiore alla metà di quella del Centro e del Semicentro. Il dato dell’Italia, che è sostanzialmente stagnante (0,38%) e neppure comparabile a quello degli altri paesi oggetto dello studio, ci consegna un quadro che dovrebbe destare grande preoccupazione: il nostro paese è passato da 1 solo dollaro di differenza con la Germania nel 1995, a 11 dollari nel 2015; mentre, nello stesso periodo, la differenza in positivo con la Slovacchia, ad esempio, si è ridotta da 27 a 7,5 dollari per ora di lavoro. Dati che non dovrebbero lasciare indifferenti, se pensiamo che il tasso di crescita della produttività di un sistema economico nazionale relativamente agli altri indica se il paese in questione, per dirla con il grande economista Moses Abramovitz, “sta recuperando gli altri, li sta precedendo, o sta rimanendo indietro”.

Evidentemente parte di questo andamento è da essere spiegata con differenti approcci nell’indirizzo dell’attività economica dei paesi coinvolti. La figura che segue – che esclude per maggior chiarezza il percorso completamente diverso del Gruppo di Visegrad – indica come la divergenza nell’andamento produttività fosse iniziata ben prima dell’inizio della crisi, e anche prima che fossero fissati i tassi di cambio irrevocabili tra le valute in previsione dell’introduzione dell’euro.

Figura 5. Evoluzione della produttività oraria, periodo 1995-2014 (1995=100). Elaborazione di dati OCSE.

Cambiare rotta per dare un futuro al paese (e all’Unione Europea)

Di fronte a questa ultima figura e alle statistiche presentate, risulta sorprendente come questi argomenti rimangano sostanzialmente ignorati nel dibattito pubblico, e non siano al centro della proposta di governo delle varie forze politiche. Non è un cinico destino ciò che ci sta portando, in un lungo percorso di declino e divergenza, ad abbandonare il gruppo dei paesi maggiormente sviluppati; dimostrazione ne é che allo stesso tempo si affacciano al gruppo dei più sviluppati paesi che solo 20 anni fa mostravano una situazione nettamente più arretrata della nostra nella complessità degli indicatori in oggetto.

Se c’è una evidenza che emerge dai dati mostrati, questa riguarda l’inesistenza di un meccanismo spontaneo di convergenza che sarebbe attivato dalla semplice integrazione di economie strutturalmente differenti all’interno di un mercato comune di beni e servizi, o dalla adozione di una moneta unica. I dati raccolti sembrano indicare come il cammino della convergenza (o,nel caso italiano, della divergenza) rimane frutto di deliberate scelte politiche adottate al livello decisionale che ancora è il più rilevante: il livello dello Stato nazionale. Chiaramente, la portata di queste brevi note è limitata, tuttavia si può aggiungere che non sembra che essere parte dell’Unione Europea o dell’eurozona possano essere considerate di per sé cause scatenanti né di declino né di sviluppo.

L’esistenza stessa di tali costruzioni istituzionali, per altro, sembra essere messa a rischio da quella che è stata la reazione prevalente, nei paesi periferici del mediterraneo, alla crisi globale e alla perdita di competitività: competizione con i paesi dell’Europa dell’est mediante la contrazione salariale. Si è trattato di una precisa scelta politica, rivendicata ad esempio dall’ex Presidente del Consiglio, Mario Monti: “stiamo guadagnando una posizione competitiva migliore grazie alle riforme strutturali: stiamo effettivamente distruggendo la domanda interna attraverso il consolidamento fiscale”, affermava compiaciuto in una celebre intervista.

Sarebbe invece essenziale invertire il trend strutturale di bassa produttività, deindustrializzazione, bassa accumulazione (quando non vero e proprio “decumulo”) di capacità tecnologiche. Non è un processo semplice: si dovrà avere il coraggio di compiere decisioni di vasta portata, che vanno al di là di un semplice – e certo necessario – stimolo fiscale, e che dovranno essere per molti aspetti in netta e radicale discontinuità con quanto fatto negli ultimi venti anni. Anche da questo passa la sopravvivenza di una qualche forma di coesione e cooperazione tra i membri dell’Unione Europea.