Di seguito si propone un estratto dell’articolo di Giuseppe Berta che è incluso all’interno dell’Annale L’Approdo Mancato. Economia, politica e società in Italia dopo il miracolo Economico.

Che fine hanno fatto le politiche industriali? Si dibatte spesso sulle necessità di tutelare e regolare il lavoro, e forse troppo poco su politiche atte a promuovere investimenti per rilanciare il comparto industriale del paese e promuovere lo sviluppo di opportunità lavorative per i cittadini al tempo della rivoluzione digitale. Non può esserci occupabilità senza lavoro e lavoro senza investimenti. Abbiamo bisogno di sistemi socio-culturali e di Istituzioni robuste e duttili, pronti a riconoscere la necessità di agire rispetto alle trasformazioni in atto, ma anche di investimenti in competenze per far sì che l’Italia possa tornare a crescere riscoprendo quella giovinezza che contribuì, come scrive Giuseppe Berta, alla fase di sviluppo cui assistemmo negli anni del miracolo economico.

What went wrong, allora? Da un certo punto di vista, dopo il “miracolo” andò storto quel che non poteva andare diversamente. Per rafforzare le basi dello sviluppo italiano e assicurare a esse continuità ci sarebbero volute quelle istituzioni insieme robuste e duttili che nell’esperienza dell’Italia unita non si erano mai configurate. E allora, si obietterà, da dove avevano tratto la loro forza quelle componenti che, miscelandosi, avevano dato luogo al cosiddetto “miracolo”? Da un lato, esse avevano tratto impulso da una lunga sedimentazione pluridecennale, quella su cui richiamarono l’attenzione tanto Einaudi quanto Raffaele Mattioli, grazie a quella tenace accumulazione che aveva potuto finalmente dispiegare i suoi effetti all’interno del nuovo quadro dell’economia internazionale; dall’altro, da quella che in fondo costituiva una delle migliori condizioni di vantaggio del paese, la giovinezza della sua popolazione, la freschezza di una società incline a impiegare tutte le proprie energie per migliorare il proprio stato e superare così la soglia di quel che allora era percepito come il benessere. Perché l’Italia, nel corso della sua storia che a quel tempo non assommava ancora a un secolo, era una nazione che si era sempre concepita come giovane, mossa dalla spinta dei suoi giovani abitanti. Se guardiamo le immagini che racchiudono un po’ della storia sociale dell’Italia, ci accorgiamo che quasi sempre esse sono affollate di giovani: giovani impegnati in dure attività di lavoro, di fabbrica o nei campi; giovani che affrontano la via dell’era graziane; giovani che si sentono autorizzati dalla loro giovinezza a prefigurare un avvenire importante per il loro paese, in virtù di un’età che doveva ancora esprimere e realizzare le proprie promesse migliori.

In altre parole, se pensiamo alle tappe più significative della storia collettiva degli italiani, ci accorgiamo che esse sono associate alla presenza di un forte nucleo giovanile, come del resto era avvenuto durante il Risorgimento. La comparsa sulla scena politica e sociale delle organizzazioni operaie ne è una manifestazione, allo stesso modo in cui lo erano state le trincee del ’15- 18, popolate di giovani e giovanissimi (come i “ragazzi del ’99”, mobilitati nei giorni più difficili del conflitto). E non era forse giovane “l’Italia di Vittorio Veneto” che il più giovane presidente del Consiglio aveva preteso di portare con sé al governo, al seguito delle sue squadre d’azione?

L’ultima grande stagione di quest’Italia giovanile fu quella che si guadagnò il proscenio del periodo a cavallo del boom, introducendo nuovi consumi e nuovi stili di vita, capaci di alimentare una nuova, accattivante identità, riconoscibile nel mondo. Tutto questo era destinato a spegnersi non appena l’Italia perse le virtù acerbe della propria giovinezza, smarrendo così anche la possibilità di compensare quell’handicap di partenza che, a detta di Villari, aveva penalizzato i suoi esordi e pregiudicato l’evoluzione e la tenuta successiva della compagine nazionale. Progredendo nell’età, che da adulta si è fatta rapidamente senile, è come se l’Italia avesse lasciato dietro di sé l’antidoto ai suoi squilibri che, nonostante tutto, le aveva consentito di conquistarsi una prospettiva nel mondo.

Da giovani che eravamo siamo diventati irrimediabilmente vecchi, al punto che il numero dei decessi sopravanza ormai stabilmente quello delle nascite. Quel tanto o quel poco di benessere recentemente acquisito ci ha indotto a dimenticare le doti dell’assimilazione e oggi temiamo le migrazioni del bacino del Mediterraneo come se la nostra storia non fosse parte di esso. Così, un po’ alla volta, il paese ha perso le sue ambizioni e ha rinunciato ad alcuni caratteri che pure ne avevano assestato la crescita economica e civile nel passato. Stretto nell’inerzia politica, ha consentito – per dirla ancora con Franco Amatori – che lo Stato imprenditore dissipasse i suoi talenti, fino a scoprirsi privo di un assetto distintivo, sia sul piano dell’economia sia su quello istituzionale. Quando ha preso atto di aver consumato le proprie risorse migliori, a cominciare dall’imprenditorialità, nell’accelerazione bruciante del “miracolo”, le sue élite hanno gettato la spugna e, invece di ricostituire un meccanismo di sviluppo a misura della natura e della storia nazionale, si sono rassegnate a consegnarsi a una disciplina esterna, delegata a un’Unione Europea vissuta in origine come la panacea dei guai italiani. Per finire con la dolorosa scoperta che non esistono ricette per lo sviluppo da potersi importare da fuori, perché esse vanno inventate e sperimentate all’interno del tessuto vivente di una nazione.

Già, ma all’Italia quanto resta ancora di questa materia viva con cui impastare un proprio futuro possibile? Mai come oggi essa appare, soprattutto a chi ne visita le organizzazioni e i luoghi produttivi, una realtà eterogenea, a macchia di leopardo come si dice, dove però i nuclei dinamici appaiono confusi e talvolta quasi affogati in un sistema sociale che tende a oscurarne le qualità. Non sono molto più del 20% del totale le nostre imprese che si muovono con sicurezza sui mercati internazionali. A esse va imputato circa 1’80% del valore generato dal sistema manifatturiero. Nella loro orbita e nel loro raggio si muovono filiere di fornitura che oggi formano probabilmente la ricchezza migliore dell’Italia industriale. Ma questo nucleo di entrepreneurial firms non ha, non può avere la forza di trainare nella sua scia l’economia di un paese riluttante, nella sua massa, a investire e a innovare. Non riesce a farlo nemmeno in tutto il Nord, che si sta anch’esso disarticolando e riarticolando, dietro le ormai obsolete divisioni macroterritoriali (Nord-Ovest e Nord Est: distinzioni che ormai significano poco o nulla, se il loro scopo resta l’individuazione di modelli produttivi specifici).

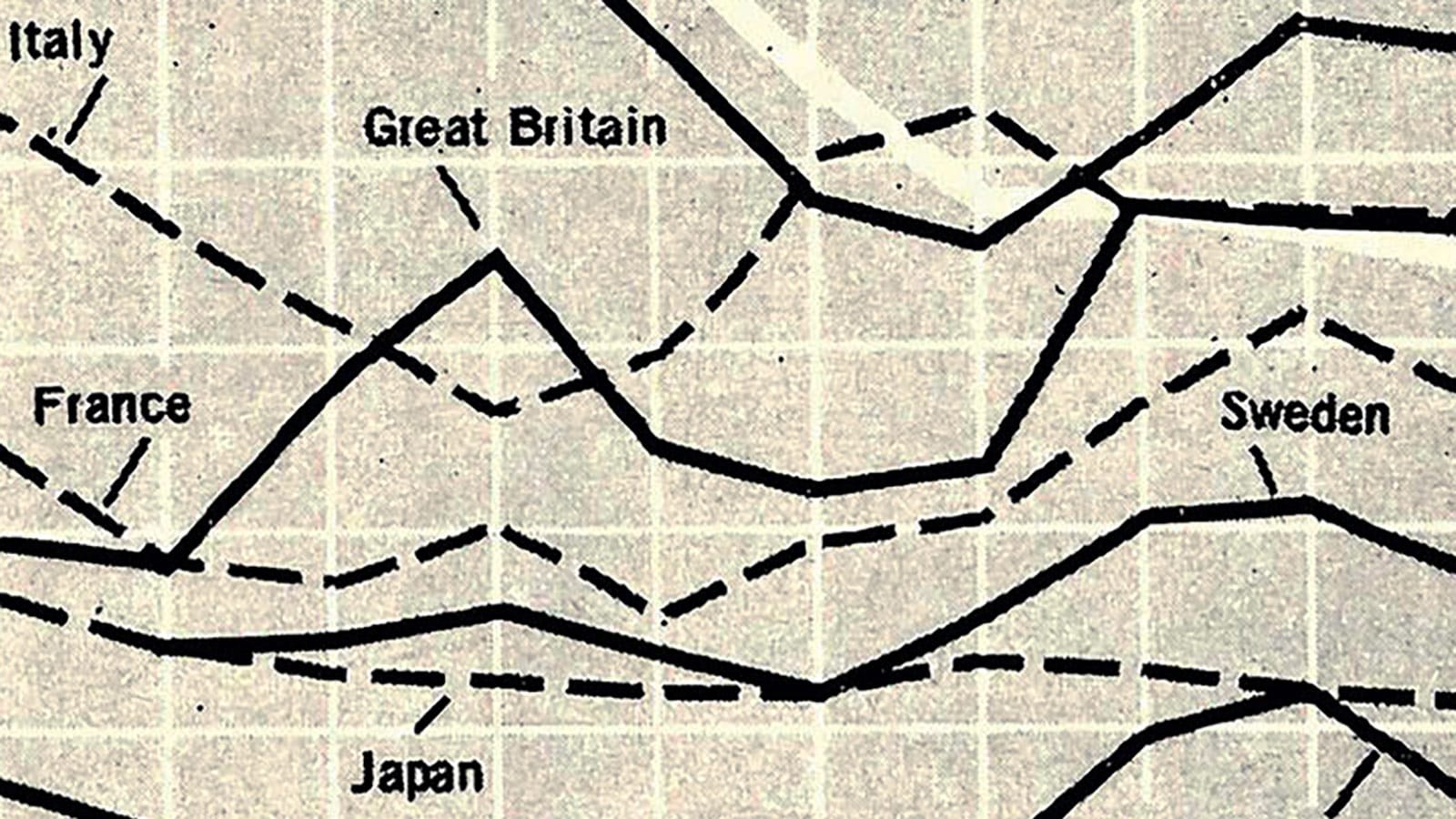

Chi metta in fila una dopo l’altra le trasformazioni che ha registrato la nostra vita economica negli ultimi quindici-vent’anni, otterrà un’impressionante e indubitabile catena di eventi e tendenze che punta in una direzione precisa, quella dello smembramento del nostro modello economico. Ipotizzare la sua ricostituzione è un’impresa che a tutt’oggi rasenta il wishful thinking. Il rallentamento economico, dopo la grande crisi apertasi dieci anni fa, ha assunto una curvatura che mostra un’accentuazione della caduta, con una distanza che nessuno sa come recuperare.