È da un po’ ormai che si discute di grandi dimissioni. Nel 2021, dopo la fine delle restrizioni dovute alla pandemia, a partire dagli Stati Uniti, si è registrata una crescita molto significativa nel numero di lavoratori che hanno deciso di abbandonare volontariamente il posto di lavoro. La tendenza ha diviso gli analisti, incerti se giudicare i dati come un cambio di prospettiva epocale e di un nuovo rapporto con il lavoro, o se – più semplicemente – spiegarsi l’anomalia come un rimbalzo dovuto alla fine delle restrizioni, in cui persone che dovevano cambiare impiego si sono astenute dal farlo, per poi farlo tutte insieme. Nel 2022, però, il numero di dimissioni è continuato a crescere, accompagnato da un aumento di nuove assunzioni. Alcuni hanno quindi iniziato a parlare del fenomeno come di un grande rimescolamento, che ha portato le persone a cambiare lavoro, piuttosto che ad abbandonarlo.

Con qualche mese di ritardo, gli effetti si sono sentiti anche in Italia. I dati del Ministero del Lavoro segnalano come le dimissioni siano aumentate in maniera costante dopo la fine della pandemia. Nel 2021 le cessazioni di contratti di lavoro registrate sono state 1.941.000, segnando un +23,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e in aumento anche rispetto al 2019. I numeri sono aumentati ancora nel 2022, durante il quale le dimissioni sono state 2.192.000 (+12,9% rispetto all’anno prima).

In particolare, l’aumento delle dimissioni è stato più marcato tra i giovani lavoratori uomini poco qualificati, in maggioranza residenti nel Nord Italia, suggerendo quindi l’esistenza di dinamiche meno culturali e più legate alle contingenze socioeconomiche. È quindi importante contestualizzare il fenomeno delle dimissioni all’interno delle specificità dell’Italia. Se è vero che, nel nostro Paese, le dimissioni sembrano associarsi in parte con un maggiore riallocamento della forza lavoro verso nuovi impieghi, è anche vero che, in linea con il periodo prepandemico, quasi la metà dei dimissionari dopo tre mesi risulta ancora disoccupata.

Il rapporto INAPP 2022 sul lavoro aiuta a fornire una visione d’insieme. Prima di tutto, i dati mostrano come i giovani – i più esposti al fenomeno delle dimissioni – siano sempre più assunti attraverso contratti a termine e forme contrattuali atipiche. Inoltre, l’analisi delle transizioni lavorative evidenzia come pochi tra coloro che hanno cambiato lavoro si trovano meglio. Chi rimane nel proprio posto di lavoro, invece, ha condizioni lavorative migliori: dunque quei datori di lavoro che forniscono un ambiente più stimolante e ben pagato riescono anche a trattenere i lavoratori. A conferma del fatto che trovare un lavoro soddisfacente è difficile, dopo la pandemia il numero di inattivi ha raggiunto il 16% della forza lavoro, in aumento costante. Infine, rispetto alla crescita di inattivi e dimissioni, l’INAPP scagiona il reddito di cittadinanza: i percettori di questa misura sarebbero disponibili a lavorare per otto ore al giorno e milleduecento euro al mese, in maniera simile al resto della popolazione.

In definitiva, i dati lasciano molte questioni irrisolte, siamo di fronte a un rinnovato dinamismo del mercato del lavoro, a un cambio di paradigma culturale, o piuttosto a una questione legata a salari e condizioni di lavoro?

Sicuramente, la pandemia ha congelato tutto per diversi mesi, spingendo in molti a posticipare la decisione di abbandonare o cambiare lavoro. Inoltre, la ripresa economica e gli ingenti interventi pubblici in alcuni settori – per esempio l’edilizia – hanno creato nuovi meccanismi di concorrenza che sono andati a vantaggio dei lavoratori, e hanno facilitato il rimescolamento. Limitare però l’interpretazione del fenomeno alla rinnovata attività economica è riduttivo.

Restano infatti alti gli inattivi e il numero di contratti precari: da una parte questo facilita il rimescolamento, con veloci entrate e uscite dal mondo del lavoro e dal posto di lavoro; dall’altra però la reazione – soprattutto dei giovani – è quella di rifiutare, forse più di prima, contratti che non garantiscono tempi e modi di vita adeguati. Se il contratto paga poco, oppure richiede troppe ore extra di lavoro, la scelta diventa quella di aspettare, e magari formarsi, incrementando le possibilità di trovare un’occupazione migliore in futuro.

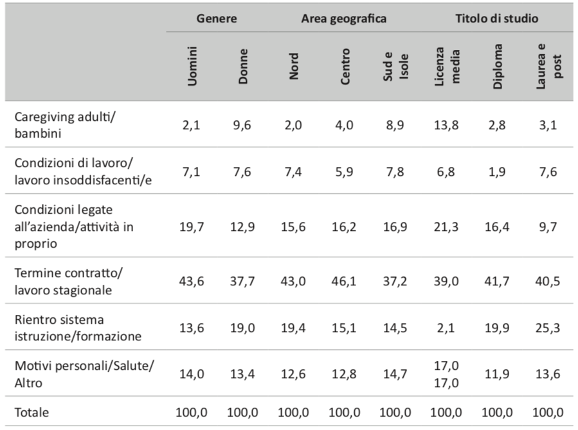

Motivazioni che hanno fatto lasciare l’ultimo impiego per titolo di studio, area geografica e genere, giovani inattivi o in cerca di occupazione 19-29 anni (%)

Fonte: Indagine INAPP Plus 2022

Fonte: Indagine INAPP Plus 2022

Al di là di quello che traspare dai numeri, in realtà, il blocco forzato causato dalla pandemia è stato anche un momento in cui molte persone hanno rimesso in discussione il loro equilibrio con il lavoro. L’accelerazione delle pratiche ibride e da remoto ha rappresentato per molti un modo per evitare di perdere ore nel traffico o sui trasporti, ma anche per sviluppare un rapporto più flessibile con il proprio impiego.

Il cambiamento portato dalla pandemia non sembra però limitarsi all’emergere di nuove modalità di lavoro. Per molte persone, infatti, le forme ibride non hanno necessariamente portato a benefici. Soprattutto per alcune categorie più vulnerabili, la diffusione del lavoro flessibile e da casa ha creato nuove difficoltà.

Per esempio, molte donne, lavorando da casa, si sono nuovamente ritrovate a svolgere interamente il lavoro di cura della famiglia, ancora di più con la chiusura prolungata delle scuole.

Così, il lavoro ha perso la capacità di essere uno strumento di emancipazione. Discorsi simili si potrebbero fare anche altre categorie precarie, come i molti lavoratori essenziali che hanno dovuto continuare a svolgere le loro mansioni, correndo il rischio di contrarre il Covid e ammalarsi.

Per i molti che non hanno tratto benefici diretti dal lavoro flessibile e da remoto, la pandemia sembra aver prodotto un altro tipo di ripensamento, non legato unicamente alle modalità, ma alle condizioni di lavoro in senso più ampio. Per queste persone, le dimissioni non vanno interpretate come una scelta volontaria e culturale. Sono piuttosto decisioni forzate, prese in reazione al lavoro instabile, malpagato, e a condizioni generali peggiori rispetto al resto della popolazione. E di fronte all’alternativa di tornare a svolgere un altro lavoro ugualmente insoddisfacente, un pezzo di Paese è scivolato nell’inattività.

In questo contesto, i giovani sembrano aver fatto di questo nuovo approccio al lavoro – nei suoi diversi livelli – un proprio tratto generazionale. Che vuol dire sfruttare i vantaggi delle forme ibride e flessibili per rendere il lavoro meno vincolante rispetto alla vita che c’è fuori (la cosiddetta YOLO economy), ma anche di non essere più disposti ad accettare contratti poco tutelati e sottopagati. La cosiddetta “gavetta” è diventata, anche nel discorso comune online e offline, sinonimo di sfruttamento, e come tale inquadrata. Questo anche perché, forse, il lavoro è meno internalizzato come fonte fondamentale di autodeterminazione personale.

Questo nuovo portato generazionale crea una rottura che diventa tanto più evidente in quei settori economici fondati su manodopera giovane a bassa specializzazione. E così sentiamo i datori di lavoro nel settore turistico e della ristorazione che non riescono a trovare personale. I loro rappresentanti, interlocutori politici e accademici, lamentano la presunta “pigrizia” dei giovani e del reddito di cittadinanza, a loro dire uno strumento ingiusto e distorsivo del libero mercato. Senza considerare che queste nuove tendenze del lavoro, in effetti, sono una questione di libero mercato, solo che questa volta il mercato non va nella direzione attesa.

In definitiva, l’aumento delle dimissioni – se analizzato in isolamento – appare un fenomeno più ridotto di quello che le prime pagine dei giornali lascerebbero immaginare. Se però si allarga la prospettiva, compare un insieme più complesso.

Un parziale cambiamento, sospinto dalla pandemia e dai suoi effetti, sembra essere effettivamente in atto.

Questo cambiamento è culturale, perché si manifesta in scelte individuali e non coordinate di persone che cercano un equilibrio più sostenibile con la propria vita privata. Però, in un contesto come quello italiano, caratterizzato da precarietà diffusa, il fenomeno – anche se rimane al livello dei singoli individui – assume inevitabilmente dei connotati politici e legati a salari e relazioni contrattuali. E si traduce in un conflitto silenzioso, portato avanti soprattutto dalle nuove generazioni, che produce il rifiuto di condizioni di lavoro non più ritenute accettabili.