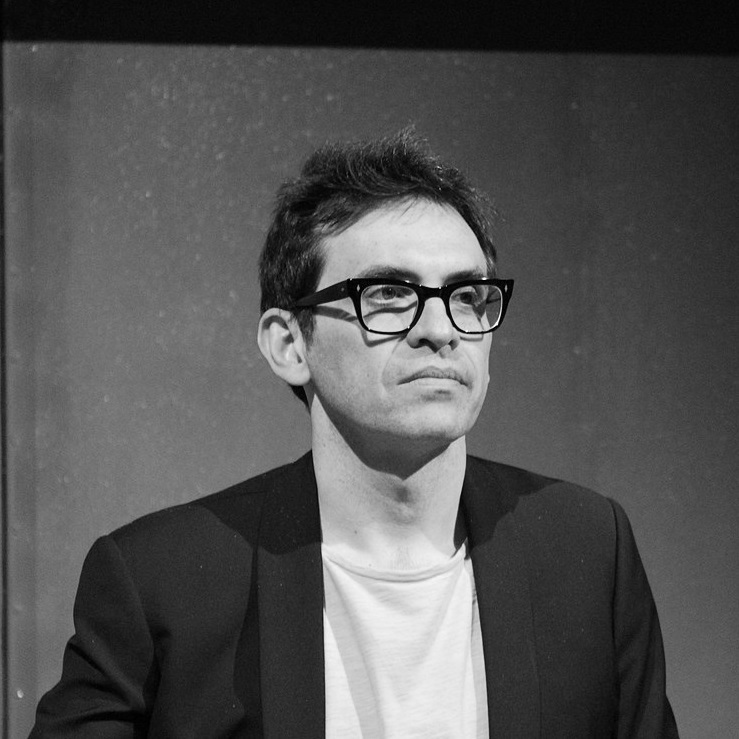

Editoriale a cura di

Luca Novelli

Ricercatore

di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Non so bene da dove cominciare, perché l’eredità è pesante e il vuoto si fa sentire.

C’è da chiedersi tante cose, come sempre, dopo che gli anni si sovrappongono a dare forma al tempo. C’è da chiedersi tante cose e talvolta le domande non sono quelle giuste.

Tante cose… Leogrande non l’ho conosciuto, se non leggendo le sue cose, i suoi lavori. Nel Natale del 2019 mia madre mi regalò La Frontiera, il suo reportage sui migranti. Lo dice Lagioia nella prefazione di Fumo sulla città nell’edizione Feltrinelli del 2022: Leogrande era uno scrittore che non scriveva romanzi, faceva reportage, inchieste, stava sui territori, parlava con le persone…

Poi sono ricapitato sui suoi libri, lavorando su Taranto è una tappa obbligata, con Dalle Macerie. Cronache dal fronte meridionale, curato da Salvatore Romeo, e Fumo sulla città, pubblicato un anno dopo l’apertura del processo “Ambiente svenduto”, quando fu la magistratura a dire quello che tutti già sapevano: che l’acciaieria uccideva.

Alessandro Leogrande nasce a Taranto il 20 maggio 1977. Frequenta il Liceo Classico e inizia presto a impegnarsi nelle attività di volontariato cittadine. Dopo la laurea in filosofia alla Sapienza di Roma si dedica al giornalismo di taglio investigativo. Intrattiene una fitta collaborazione con la rivista “Lo Straniero”, diretta da Goffredo Fofi, di cui diventa presto vicedirettore. Nel corso degli anni scrive per svariati quotidiani e riviste, tra le quali: “Minimaetmoralia”, il “Corriere del Mezzogiorno”, “Internazionale”, “Pagina99”, il “Riformista”.

Nel 2000 pubblica Un mare nascosto, un testo dedicato alle mafie nelle sue nuove forme, a partire da un’indagine sulla sua città di nascita, Taranto.

Nel 2008 esce per Feltrinelli Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, un romanzo-inchiesta in cui denuncia le condizioni di sfruttamento e assenza di diritti dei braccianti stranieri impiegati nella raccolta dell’”oro rosso” del sud Italia.

Taranto dicevo… Taranto che non accoglie i forestieri, i ragazzini in città vecchia mi chiamavano “u milaness”, le signore dietro le gelosie… Ma pure il pallone, una squadra ora scalcagnata, non più di qualche decennio fa sulle soglie della massima serie. Erasmo Iacovone, quasi non serve dirlo, sta a pari del santo Cataldo, patrono della città, ma più venerato, con la statua fuori dallo stadio.

L’allenatore del Taranto è Eziolino Capuano; è una figura interessante, un capo carismatico. Nelle conferenze stampa talvolta dà a intendere un’aura mistica, si muove con agio su registri aulici; a lui fanno da contraltare gli odiatissimi: il direttore sportivo, Galigani, e il presidente, Massimo Giove. La curva, in contrapposizione con la società, diserta le partite casalinghe; prima di questo, i cori diretti ai due stavano su toni poco lusinghieri. In mezzo, una passione incredibile, uno stadio costruito su una palude, Diaby, Mastromonaco…

E quindi? E quindi la relazione tra chi decide e chi subisce le decisioni, a Taranto, sembra assumere questa forma. Alcuni, tra cui l’ONU, la definiscono zona di sacrificio, per la concentrazione di attività industriali i cui benefici si concentrano altrove sotto forma di profitti miliardari – o almeno, così era un tempo; con gli indiani di ArcelorMittal le cose si sono complicate, di profitti non se ne fanno più, l’impianto è quasi fermo, con solo AFO4 in marcia, i debiti coi fornitori e con l’appalto si accumulano…

E quindi? E quindi la relazione tra chi decide e chi subisce le decisioni, a Taranto, sembra assumere questa forma. Alcuni, tra cui l’ONU, la definiscono zona di sacrificio, per la concentrazione di attività industriali i cui benefici si concentrano altrove sotto forma di profitti miliardari – o almeno, così era un tempo; con gli indiani di ArcelorMittal le cose si sono complicate, di profitti non se ne fanno più, l’impianto è quasi fermo, con solo AFO4 in marcia, i debiti coi fornitori e con l’appalto si accumulano…

lo Stato, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, abbozza, sembrava dovesse entrare in maggioranza già a maggio, poi per una clausola è saltato tutto; certo è che, dopo tutto quello che è successo, dopo la dozzina di decreti “Salva-ILVA”, dopo le sentenze delle varie corti, dopo i tumori, a qualcuno è venuta da pensare che la clausola fungesse da pretesto, ma si rimane nel campo delle illazioni.

Il Taranto Calcio è da prendere come metafora, e pure didascalica. Viene da pensare all’affinità estetica tra Galigani e la Morselli, uno Direttore Sportivo, l’altra Amministratore Delegato di Acciaierie d’Italia, entrambi capacissimi di attrarre su di loro l’ostilità di gran parte della città.

Due realtà, calcio e siderurgico, che non c’entrano apparentemente niente tra loro, eppure nascondono un senso profondissimo, parlano di cos’è la città: frustrazione, tantissima, il ricordo di un passato in qualche modo glorioso, la sensazione di non essere al posto che ci si merita, di non avere il riconoscimento, il lustro che sarebbe proprio.

Il calcio, una delusione dietro l’altra, Michele Dentico ci ha scritto: “Sul tifare Taranto”, l’ha chiamata, “Ricerca etnosemiotica intorno ad una disaffezione”. A Taranto, qualche profeta ci è passato: penso a chi diceva che avrebbe chiuso la fabbrica se fosse andato al governo, e il giorno dopo esserci andato si è affrettato a mettere per iscritto che quella fabbrica non sarebbe stata chiusa mai; era l’8 settembre del 2018, 75 anni dopo l’armistizio. Oppure, penso a chi parlava di piena occupazione, per poi mettere, negli anni successivi, metà dei lavoratori in cassa integrazione.

Dell’ex-ILVA, qualcuno me ne ha parlato come un malato terminale, che andava a finire il sangue; altri da dentro notano come gli impianti versino in condizioni sempre più precarie, la centrale elettrica, dicono, è un colabrodo, perde gas, ci esce di tutto.

La traiettoria della fabbrica, e della città, è difficile da ricostruire.

Un tempo a Taranto c’erano sette cinema, la fabbrica “cubava” quarantamila persone. L’ho intesa così: l’occupazione era una misura di compensazione. Avveniva un bilanciamento, tra la ricchezza distribuita sul territorio e quella risucchiata da altre parti. Era l’industria di stato, per carità, macchina farraginosa, insostenibile. Con la privatizzazione degli impianti però questa ricchezza, questo ritorno economico, è sparito: o meglio, qualche miliardo è poi stato trovato, nei conti off-shore dei Riva, tra Curacao, Panama, Lussemburgo…

Quanto rimane è simile alla percezione che si ha della squadra di calcio: delusione, rabbia. La gravità è tuttavia molto diversa, di qua si parla di mancate promozioni, l’utopia della serie b; di là: morti, tumori, la contaminazione dell’aria, della terra, del suolo.

Il calcio, l’acciaio, Taranto… di questo e altro ci parla Leogrande, ed è importante sentire quanto dice, perché è la voce di un intellettuale, e di un intellettuale di sinistra.

Podcast | Audio

Approfondimento multimediale

Nicola Lagioia, riflettendo su ciò che ereditiamo del laboratorio inquieto e curioso di Alessandro Leogrande, ci richiama a mettere l’occhio e la testa sul Mediterraneo, più che sul vecchio conflitto Nord/Sud.

“

Guardare il Mediterraneo significa in gran parte rovesciare l’occhio,

la prospettiva e ripensare un modello di sviluppo che non è più determinato nel perseguire un equilibrio tra Nord e Sud,

ma nel formulare un punto di vista “strabico”, in cui quello specchio d’acqua,

come ci aveva invitato a fare più di mezzo secolo fa Fernand Braudel,

torna a essere il possibile luogo generativo di un rapporto di forza.

Uno specchio d’acqua che non è un lago chiuso, ma un terreno aperto.

Dove la sfida non è chiudersi a riccio erigendo muri, ma provare a descrivere una diversa geografia, una diversa piattaforma culturale, un diverso modo di pensare Europa.

L’Europa ha un futuro da giocare nel mondo non se si limita a fortificare il Reno, controllare il Danubio, o costruire muri sul Baltico. Assumere il Mediterraneo come centro significa ragionare su un sistema che è fatto di relazioni, in cui tutti coloro che si affacciano su quell’acqua o che hanno relazioni con quell’acqua contribuiscono a fare sistema.

Questo è l’occhio curioso di Alessandro Leogrande che la sua inquietudine e la sua scrittura. ci consegnano.

È bene non perderlo di vista.

La pontificazione non serve a nulla, e così non serve a nulla parlare dei poveri e di povertà se con i poveri non ci si parla, se non si conoscono, se non si ha contezza della loro storia; e così i lavoratori, gli sfruttati, i migranti. I reportage di Leogrande andavano in quella direzione, della ricerca e dell’inchiesta, sempre connotati politicamente, come a dire che noi si sa da che parte stare, ed occorre ribadirlo.

Penso soprattutto ai migranti, che nel dibattito pubblico si riducono ad astrazione, a qualcosa che nessuno vuole in casa sua, è questo l’implicito: che senso avrebbe altrimenti il rimpallo di respingimenti, le attese nei porti? Questo implicito lo si può affrontare come fa sinistra istituzionale, che da un lato promuove la retorica dell’accoglienza e dall’altro fa accordi bilaterali miliardari con i trafficanti libici e con il “nostro dittatore” in Turchia – così ebbe modo di definirlo il precedente presidente del Consiglio Mario Draghi.

Più seriamente, si può invece, a questi migranti, queste entità scure e indefinite; gli si può chiedere chi sono, raccontare, dare parola.

È quando si fa questo che avviene lo scarto, tra noi e loro,

e avviene il riconoscimento e l’ascolto, l’umanità.

Ma sono esercizi complessi, che richiedono donne e uomini capaci di farlo… a me piacerebbe esserne in grado, ma rimango “u milaness”, si sente l’odore della città, forse. Leogrande, invece, ne era capace, ed è proprio in questo che la sua mancanza si configura come un vuoto.