Il mercato del lavoro italiano è strutturalmente caratterizzato da profonde e non sanate divergenze che stanno mettendo a dura prova la tenuta del modello capitalistico italiano. A differenza di altre configurazioni di modelli capitalistici più indirizzati alla concertazione, l’articolazione dei rapporti di forza e del complessivo sistema-paese, segnatamente dagli inizi degli anni novanta, ha progressivamente spinto verso lo schiacciamento e la compressione del lavoro salariato, sia in termini di remunerazione che in termini di spazi di intervento e rappresentanza. L’erosione progressiva dei salari reali è stata accompagnata da riforme strutturali del mercato del lavoro volte a flessibilizzare e frammentare l’attività lavorativa, con l’emergere di carriere intermittenti e scarse possibilità di accesso a opportunità lavorative soddisfacenti. La mobilità sociale appare del tutto congelata con la crisi del 2008 che ha sancito la proletarizzazione dei ceti medi, l’inasprimento delle divisioni tra classi sociali, tra centro e periferia, tra nord e sud. Le divergenze strutturali hanno distintamente preso il posto della tanta agognata convergenza promossa negli anni dei trenta gloriosi.

La sfera di intervento del pubblico, sottoforma di beni e servizi prodotti dallo stato sociale, si è progressivamente ridotta con l’affermarsi dell’austerità fiscale e del rigore di bilancio.

Riduzione della spesa pubblica in comparti come istruzione, sanità, ricerca, pubblica amministrazione hanno visto un graduale processo di privatizzazione di beni pubblici che come tali dovrebbero essere sottratti dallo scambio del mercato.

Il mercato e in generale la competitività di impresa, d’altra parte, non hanno brillato: l’emergere di rendite da concessioni pubbliche da una parte e la miopia di un sistema manageriale molto conservatore, poco proattivo e incapace di rispondere ai processi di cambiamento, sono alla base di una dinamica della produttività stagnante a partire dai primi anni duemila. La crisi del 2008 ha istituzionalizzato un processo di isteresi nel tasso di crescita del reddito mentre la distribuzione, sia funzionale che personale, è andata progressivamente deteriorandosi. I processi di delocalizzazione hanno accelerato il declino di un settore manifatturiero che ha visto la perdita di competenze e saper fare in molti settori strategici dell’economia, dalla farmaceutica alle macchine utensili.

Un piano di politica industriale selettiva che poteva essere avviato attraverso il ricorso al Recovery Plan è evidentemente mancato, e strategie radicali di contrasto al cambiamento climatico non sono all’ordine dell’agenda politica.

La pandemia ha rappresentato il grande amplificatore di processi di stratificazione di diseguaglianza sociale, a partire dal privilegio di potere telelavorare mantenendo un’occupazione e un salario, e la possibilità di limitare l’esposizione al rischio di contagio. Tuttavia, la larga parte della quota di occupazioni non può essere svolta da casa, ciò perchè, come si vedrà nel proseguo, il sistema produttivo italiano presenta una forte concentrazione di manodopera occupata nello svolgimento di mansioni nel settore dei servizi alla persona, del consumo, della vendita al dettaglio, e l’attività di lavoro è spesso regolata da contratti non standard, part-time involontari e temporanei, soprattutto diffusi tra le donne, nel segmento più giovane della forza lavoro e collocata nel centro-sud.

Curare il mercato del lavoro italiano con un piano di occupazione pubblica e qualificata rappresenta l’urgenza della fase post-pandemica. La politica industriale è lo strumento più atto a perseguire tale scopo.

Fatti, numeri e tendenze del mercato del lavoro italiano

Focus

Livelli assoluti: occupate(i), disoccupate(i); inattive(i) [1], [2]

- Occupate e occupati italiani sono ad oggi circa 23 milioni, di cui circa 18milioni dipendenti e 5milioni indipendenti;

- Le inattive e gli inattivi italiani sono circa 13,5 milioni, 8,5 milioni di donne e 5 milioni di uomini;

- Le disoccupate e i disoccupati sono circa 2,5 milioni, più o meno equamente ripartiti tra genere.

Tassi di occupazione, disoccupazione, inattività

- Tassi di occupazione:

- Femminile: 49% ossia non più di 1 donna su 2 lavora;

- Maschile: 67% ossia circa 7 uomini su 10 lavorano;

- Tassi di inattività:

- Femminile: quasi 1 donna su 2 tra i 15 e i 64 anni è inattiva nel mercato del lavoro ossia non cerca occupazione (45% tasso di inattività);

- Maschile: poco più di 1 uomo su 4 tra i 15 e i 64 anni è inattivo nel mercato del lavoro ossia non cerca occupazione (26% tasso di inattività)

- Tassi di disoccupazione:

- Femminile: più di 1 donna su 10 cerca lavoro ma non lo trova (10,9 tasso di disoccupazione)

- Maschile: 1 uomo su 10 ha alta probabilità di non trovare lavoro pur cercandolo (8,8 tasso di disoccupazione)

Quali lavori si fanno?

La figura 1 [3] mostra la distribuzione temporale dei lavori dipendenti privati in Italia dal 1983 al 2018 al primo livello di aggregazione settoriale della classificazione Ateco. Negli ultimi 35 anni si evincono:

- Una crescente quota di occupati e occupate nel settore delle costruzioni e della vendita al dettaglio, nei trasporti, tutti settori definiti a basso contributo di valore aggiunto dalle statistiche ufficiali, considerati i bassi livelli retributivi percepiti;

- Una crescente quota di occupati e occupate nel settore dei servizi professionali, dell’educazione e dell’assistenza sanitaria, questi ultimi due servizi storicamente attribuibili alla sfera di influenza del pubblico che vedono invece gradualmente aumentare il numero di posti di lavoro privati.

- Una decrescente quota di occupati e occupate nella manifattura dando testimonianza del processo di deindustrializzazione che ha caratterizzato le varie economie avanzate, e acceleratosi a partire dagli anni duemila.

- Una decrescente quota di occupati e occupate nella chimica e nella farmaceutica dando testimonianza non solo del processo di deindustrializzazione ma anche della cattiva deindustrializzazione, portando alla riduzione della quota di occupati e occupate nei settori strategici della manifattura.

- Una quota costante di occupati e occupate nei settori dell’ICT e dei servizi finanziari raccontati come i cosiddetti knowledge intensive jobs che avrebbero dovuto permettere alle imprese di aumentare la propria produttività attraverso la fornitura di servizi di consulenza.

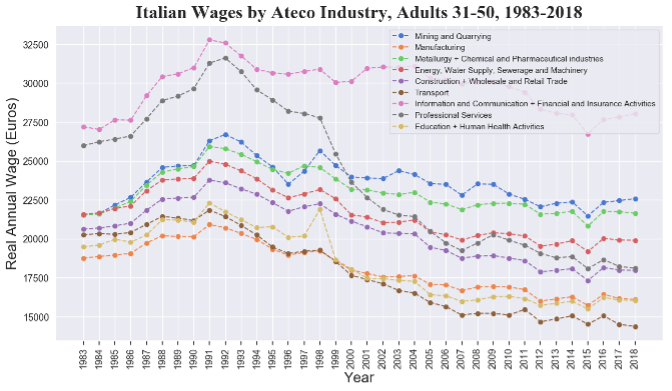

Come cambia nel tempo la remunerazione di questi lavori? La Figura 2 mostra una dinamica in caduta libera dei salari reali negli ultimi 35 anni con una tendenza particolarmente declinante nei settori dell’economia che presentano quote in aumento degli occupati.

Certamente, oltre alla specializzazione in settori a bassi livelli di remunerazione, la precarizzazione contrattuale è responsabile della caduta dei salari reali, dell’aumento della divergenza tra le occupazioni “alte” della gerarchia professionale e quelle “basse”, della scomparsa della “classe media” e conseguente proletarizzazione della forza lavoro. A comprova di ciò, mentre il rapporto tra il decimo e il novantesimo percentile della distribuzione di salario presenta un gap in aumento nel tempo (Figura 3), il rapporto tra il cinquantesimo e il decimo percentile diminuisce (Figura 4), meccanismo sintetizzabile nella nozione di corsa verso il basso (race to the bottom).

La frammentazione del lavoro e la disintegrazione delle occupazioni imputabili all’introduzione dei contratti precari a partire dal 1997 con il pacchetto Treu, la cui selva è proliferata nel tempo con il susseguirsi di una serie di riforme strutturali del mercato del lavoro (Legge Biagi nel 2003, Legge Fornero nel 2012, Jobs Act nel 2014), rappresenta ormai la norma pù che l’eccezione con particolare riferimento alla componente giovanile e femminile del mercato del lavoro. Infatti, l’assetto della struttura occupazionale italiana si caratterizza per una maggiore concentrazione di lavori in settori a bassi livelli di qualifica, a basse retribuzioni e con contratti precari. Ciò avviene in modo più preponderante rispetto ai cugini europei, anch’essi interessati da forti riforme di liberalizzazione del mercato del lavoro come la riforma Hartz introdotta in Germania a partire dal 2003. Il ricorso a contratti di tipo temporaneo e part-time avviene nonostante lo sgravio contributivo costato circa 16 miliardi con il Jobs Act approvato nel 2014 che ha permesso la decontribuzione fino a 8000 euro dei contributi previdenziali (si veda Tabella 4.4 pagina 150, rapporto INAPP 2021). [4]

Da ultimo, la crisi da pandemica mostra come le cessazioni dei rapporti di lavoro nel 2020 sono per il 60% imputabili a mancati rinnovi contrattuali e riguardano prevalentemente giovani e donne con contratti a tempo determinato (INAPP, 2021). Ma i trend di perdita di occupazione e transizione all’inattività verificatisi a seguito della crisi da pandemia, nonostante il blocco dei licenziamenti, che ci raccontano di circa un milione di persone che ha nettamente peggiorato la propria condizione di vita nell’ultimo anno, vengono da lontano e cominciano con l’abolizione della scala mobile e l’avvio della politica dei redditi al partire dal 1993 anno in cui si inizia a registrare l’inizio della caduta tendenziale dei salari reali italiani.

Tanta monodopera male occupata nel settore privato che arranca nel creare occupazioni stimolanti e dinamiche anche per la fascia più istruita della forza lavoro, come dimostra il flusso in uscita di forza lavoro laureato verso l’estero (ISTAT, 2021). Dal rapporto ISTAT 2021:

“Nel periodo dal 2008 al 2020 sono ufficialmente espatriati dall’Italia 355mila giovani di 25-34 anni (circa 5,9 per cento della popolazione mediamente residente di questa classe di età). In termini relativi emerge che i tassi di emigrazione e immigrazione riferiti all’intero periodo 2008-2020 sono più elevati per chi possiede bassa (fino a licenza media) o alta (laurea) istruzione rispetto ai diplomati”. (Rapporto ISTAT 2021, pag. 122) [5].

Pubblica amministrazione

Ma se il privato arranca, il pubblico cosa fa?

Focus / Rapporto tra il numero dei dipendenti pubblici e la popolazione residente:

Italia (5,5%) rispetto a Francia (8,4%), Germania (5,8%), Gran Bretagna (7,8%) e Spagna (6,7%).

Il mantra sulla PA è ultimamente tutto concentrato sul problema della digitalizzazione e dello svecchiamento della forza lavoro. La digitalizzazione ha sostituito nella retorica contro il pubblico il problema dell’essere improduttivo che per trent’anni di liberalizzazioni è stato il sostrato politico sul quale basare la riduzione della spesa nei comparti della sanità, dell’istruzione e degli enti locali. Tale retorica ha favorito piuttosto il sistema delle gare d’appalto e gli spazi di penetrazione del privato nella sfera di intervento del pubblico, considerato più inefficente.

A oggi, gli occupati e le occupate nella sanità pubblica sono poco meno di 700 mila unità di personale mentre il comparto scuola copre circa 1,1 milioni di persone. Una crisi di personale medico-sanitario si è già nitidamente mostrata con lo scoppio della pandemia che con i pensionamenti dei prossimi dieci anni si trasformerà da crisi congiunturale a strutturale (si veda il rapporto INAPP, 2021). Alcuni comparti della sanità come la medicina d’urgenza territoriale sono già in deficit strutturale e destinate a estinguersi in assenza di piani assunzionali dedicati. La fuga all’estero investe anche questo settore.

Con riferimento agli enti pubblici, si riscontra una drammatica assenza di forza lavoro in grado di attuare i progetti previsti dal PNRR: l’assenza di tali competenze rappresenta uno dei maggiori ostacoli per l’attuazione anche dei progetti più semplici da realizzare, come la partecipazione a bandi per la costruzione e avvio di asili nido. Ciò è ancor più vero nelle regioni del centro-sud Italia che hanno visto una riduzione progressiva dell’organico e l’assenza di piani assunzionali a seguito dei tagli per i trasferimenti degli ultimi vent’anni.

Lavoro utile, disutile e il ruolo della politica industriale [6]

Considerate queste tendenze, quale il ruolo dello Stato e delle politiche pubbliche, e quale spazio di intervento? Si elencano tre proposte di politica industriale selettiva e verticale.

- Creazione di un’industria farmaceutica pubblica che sia in grado di fare ricerca e innovazione nelle aree di interesse a maggior rischio in termini di risultato, ma a maggiore contenuto innovativo e di risposta a bisogni collettivi, a partire dalla resistenza agli antibiotici, dai vaccini e dagli antiretrovirali.

- Un piano di riqualificazione dell’automobile

Prima il passaggio di FIAT a FCA nel 2014 e adesso la nuova acquisizione da parte di PSA con la formazione del neo-gruppo Stellantis raccontano di una imperdonabile assenza del ruolo dello Stato nell’influenzare le traiettorie di ricerca e sviluppo, i piani occupazionali, la progettazione dell’automobile italiana e non da ultimo la proprietà. Oltre il romanticismo verso il mito dell’automobile, l’Italia, quando confrontata con gli altri due principali paesi europei produttori di auto (Francia e Germania) manca sistematicamente di partecipare con quote proprietarie, con capacità di indirizzo e controllo e perfino di un semplice piano per l’automobile. Da ultimo, si conferma l’assenza di proprietà di azioni, ad esempio detenute dalla Cassa Depositi e Prestiti, nella formazione del nuovo gruppo a regia francese, il cui governo detiene il 6,2% attraverso la banca pubblica BPI France. Ciò non stupisce da parte dello stesso governo che nel Maggio 2020 ha concesso un prestito di oltre 5 miliardi di euro all’ancora FCA senza alcun tipo di garanzia sulla tenuta occupazionale e su un piano di investimento. Ciò che manca da anni alla ex-FCA, i cui piani di sviluppo e innovazione tecnologica sono sempre stati subordinati a quelli finanziari, sono prodotti nuovi da produrre secondo una traiettoria eco-compatibile. Tutti gli stabilimenti ex-FCA in Italia operano infatti in media al 55% della capacità produttiva, eccetto Sevel che produce il Ducato, e da ormai una decina di anni fanno un ricorso costante alla cassa integrazione. L’assenza di nuovi modelli da poter realizzare mostra in primis l’assenza di competenze del saper pensare e innovare.

- Una politica salariale per un lavoro di cura pubblico in grado di riqualificare il lavoro nei servizi veramente produttivi.

È possibile lasciare al privato dei gruppi sanitari da una parte e alle cooperative dall’altra la gestione di malattie collettive e del lavoro di assistenza?

Gli ultimi dieci anni di austerità e di privatizzazioni ci hanno apparecchiato all’incapacità di gestire la malattia attraverso un sistema sanitario e socio-assistenziale distribuito, decentralizzato e capillare. L’unica distribuzione è stata quella del potere dell’autonomia delle Regioni, che sulla base di un presunto principio di sussidiarietà, ha enormemente contribuito alla creazione di disparità nei trattamenti e nell’accesso alle cure.

Nel fallimento della gestione pandemica occorre ribadire come lo Stato italiano assorba una fetta largamente minore di lavoro rispetto a Francia e Germania. Assorbire il lavoro di cura con occupazione pubblica deve essere prioritario, unendo la creazione di infrastrutture di welfare con una nuova idea di democrazia orientata ai bisogni collettivi.

A ciò si associa una necessaria riforma della politica salariale che richiede con urgenza l’introduzione di un salario minimo, che lungi dall’essere il grimaldello contro la contrattazione sindacale, può essere configurato in coesistenza a essa. Insieme al salario minimo, occorre l’estenzione dei contratti sindacali erga omnes (purchè essi siano superiori a un minimo concordato per legge) al fine di rompere l’ingiusta e intollerabile asimmetria nelle retribuzioni tra settori. Cura pubblica non solo per l’umano, cura anche per il territorio martoriato che urge un piano massivo di risanamento e bonifica, anche con l’utilizzo della migliore tecnologia robotica a disposizione, in grado di sostituire l’umano si, ma nelle funzioni veramente rischiose, sottraendo la gestione e lo smaltimento alle mafie e alle istituzioni corrotte.

Conclusioni

- 16 milioni sono le persone residenti in Italia che versano o in uno stato di inattività (13.5 milioni) o disoccupazione (2.5 milioni).

- Su circa 23 milioni di occupati e occupate, 3 milioni sono i working poor che sarebbero interessati dall’introduzione di un salario minimo.

- Anche per i restanti 20 milioni di lavoratori, le retribuzioni nel lungo periodo sono nettamente peggiorate a seguito dell’indebolimento della contrattazione, del ruolo sindacale e della precarizzazione

- Quasi un terzo della popolazione residente vive in condizioni di altissima precarietà di vita e di necessità di sostegno.

Occorre un piano di investimento pubblico in grado di creare buona occupazione. Tre settori prioritari sono stati individuati.

Note

[1] http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=31493.

[2] https://www.istat.it/it/files//2021/07/CS_Occupati-e-disoccupati_GIUGNO_2021.pdf.

[3] Cetrulo, Sbardella, Virgillito, 2021, Vanishing social classes? Facts and figures of the Italian labour market, LEM WP, 2021/29.

[4] https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/3271/Inapp_Rapporto_2021%20Capitolo%204.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[5] https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2021/Rapporto_Annuale_2021.pdf.

[6] Cresti e Virgillito, 2021. Settori strategici e lavori essenziali: lo Stato, il pubblico e il collettivo. In Un altro mondo è ancora possibile? Fondazione Feltrinelli.